Синдром Лериша: развитие, симптомы, лечение, прогноз

Синдром Лериша – это опасная патология, возникающая при закупорке артерий аорто-подвздошного отдела. Раньше болезнь обычно беспокоила мужчин 50-60 лет, но в последнее время с данным недугом в медицинских учреждениях все чаще можно встретить и молодых людей. Поражение артерий ног является распространенной аномалией, которая встречается примерно у каждого пятого пациента, переболевшего атеросклерозом.

Синдром Лериша – это довольно серьезное заболевание, которое может привести к инвалидности или даже летальному исходу. Особенно высока вероятность смерти в первые полгода – год после операции. Именно поэтому важно вовремя начать адекватное лечение.

Аорта – это один из наиболее крупных сосудов в теле человека. Он отвечает за перенос крови по всем органам и тканям. При синдроме поражаются левая и правая подвздошные артерии нижнего отдела. Поэтому патологию иногда называют аортоподвздошной окклюзией.

По МКБ 10 больным, страдающим синдромом Лериша, обычно ставят диагноз под кодом I74.0, который относится к группе «Тромбоз и эмболия брюшной аорты».

Факторы риска

Как и любое другое заболевание, появление синдрома зависит от образа жизни человека и его наследственности. Таким образом к основным факторам риска возникновения патологии можно отнести:

- Мужской пол;

- Генетическую предрасположенность;

- Эндокринные заболевания;

- Нарушение обмена веществ;

- Пагубные привычки: курение, алкоголизм;

- Сахарный диабет;

- Затяжные депрессии, стрессовые ситуации;

- Пассивный образ жизни;

- Неправильное питание с преобладанием жирной пищи;

- Недостаток отдыха, сна;

- Регулярное повышение артериального давления.

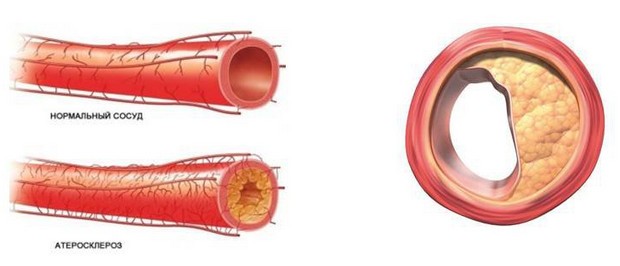

Чаще всего синдром Лериша появляется вследствие атеросклероза подвздошных артерий и аорты, неспецифического аортоартериита и облитерирующего эндартериита, которые могут привести к тромбозу, атеросклерозу и нарушению проходимости просветов.

сужение и блокировка артерий

Обычно на первых этапах аномалии возникает сужение кровеносных сосудов, затем происходит прекращение кровотока. В тяжелых случаях возникает недостаток кислорода в клетках организма, нарушается трофика, начинается отмирание тканей. Синдром сопровождает ишемия сердца и сосудов головного мозга.

Основные причины развития болезни

Синдром Лериша может быть врожденным или приобретенным.

К врожденным изменениям относят заложенную генетически фиброзно-мышечную дисплазию и закупорку сосудов кровотока.

Среди основных приобретенных причин можно выделить следующие:

- Гипоплазии и аплазии аорты;

- Хронические заболевания артерий;

- Эмболии и тромбозы;

- Формирование сгустков крови в кровеносных сосудах;

- Воспаление аорты и перерыв ее дуги.

Основные изменения при синдроме возникают в зоне разделения аорты на 2 равные части и в области ответвления подвздошной аорты. При атеросклерозе в этом месте наблюдается скопление бляшек. Вследствие артериита сосуды утолщаются и теряют свою эластичность. Если терапия в этот момент отсутствует или не приносит должного эффекта, возникает сужение аорты, которое приводит к скоплению тромбоцитов. Недостаточное количество крови, поступающее в органы таза и нижние конечности, приводит к гипоксии тканей и нарушению метаболизма. Появляется ишемия различных органов: первое время при физической нагрузке, а по мере развития синдрома – даже во время покоя.

Симптомы болезни

Уже на начальных стадиях протекания заболевания синдром Лериша сопровождается:

- Онемением в ногах и их слабостью;

- Покалыванием, чувством жжения в нижних конечностях;

- Болями в икроножных мышцах после длительной ходьбы.

Иногда заболевание может оставаться незаметным вплоть до появления серьезных симптомов:

Импотенции. Проблемы с половой жизнью у мужчин появляются вследствие уменьшения тонуса мышц и недостаточного поступления крови в область таза.

Импотенции. Проблемы с половой жизнью у мужчин появляются вследствие уменьшения тонуса мышц и недостаточного поступления крови в область таза.- Хромоты. Данный признак возникает из-за патологий кровотока в конечностях. Хромота может быть высокой и низкой, в зависимости от расположения сужения кровеносных сосудов. В случае низкой хромоты неприятные ощущения иррадиируют в стопы. Иногда при движениях болевые ощущения переходят в область поясничного отдела.

- Снижения мышечного тонуса в ногах.

- Отсутствия пульса в артериях ног.

- Тромбоза и острого нарушения кровотока.

Синдром Лериша можно определить и по внешнему виду нижних конечностей.

Кожа ног сначала бледнеет, а затем приобретает синюшный оттенок.

Стадии

Клиника болезни предполагает 4 стадии заболевания:

- Первая стадия характеризуется слабостью, зябкостью, онемением и жжением в ногах, а также появлением хромоты после длительных прогулок.

- На второй – уменьшаются просветы артерий, образовываются трофические язвы, нарушается рост волос и ногтей.

- Во время третьей – ослабевают мышцы нижних конечностей, болевые ощущения возникают даже в состоянии покоя.

- Четвертая – самая опасная стадия, которую сопровождают множественные язвы, нестерпимая боль и некроз мягких тканей. Пациент не может ходить. В срочном порядке требуется ампутация.

Диагностика синдрома

При возникновении подозрений на синдром Лериша необходимо немедленно обратиться к специалисту, чтобы не допустить появления осложнений.

В первую очередь врач должен прощупать пульс на артериях нижних конечностей, осмотреть их: ноги не должны быть бледными и холодными.

синдром Лериша на снимке

Следует пройти коагулограмму и лабораторные исследования на определение глюкозы, липидного спектра и гликозилированного гемоглобина.

Чтобы выявить стадию заболевания и место возникновения очага поражения, нужно провести компьютерную аортографию и ангиографию с введением контрастного вещества. Для проверки состояния артерий пациенту предлагают выполнить ряд упражнений на беговой дорожке.

Благодаря скринингу можно провести УЗИ сосудов с дополнительной допплерографией. Обязательным является обследование состояния мозговых и коронарных артерий.

Лечение

Лечение болезни должно быть комплексным. Если терапия началась вовремя, вполне достаточно будет консервативного лечения в совокупности с другими физиотерапевтическими процедурами и средствами народной медицины. Оперативное вмешательство понадобится на заключительных стадиях развития болезни.

Консервативная терапия

Перед началом применения различных медикаментозных препаратов следует пройти полное обследование организма и убедиться в том, что больной действительно имеет синдром Лериша на первой или второй его стадии. В этом случае главная цель лечения сводится к расширению пораженных сосудов и повышению функционирования вспомогательных артерий. Для этого врачи используют:

Средства, расширяющие сосуды: «Папаверин», «Фентоламин»;

Средства, расширяющие сосуды: «Папаверин», «Фентоламин»;- Ганглиоблокаторы: «Мидокалм», «Васкулат»;

- Холинолитические препараты: «Дибазол», «Андекалин»;

- Обезболивающие средства: «Спазмолгон», «Пентоксифиллин»;

- Медикаменты, уменьшающие густоту крови: «Тромбо-Асс», «Анопирин», «Варфарин».

Назначать препараты и устанавливать необходимую дозировку должен только лечащий врач. Также не стоит самостоятельно изменять или отменять курс терапии. При появлении каких-либо побочных действий обязательно нужно проконсультироваться со специалистом.

Вместе с медикаментозным лечением можно использовать и физиотерапевтические воздействия: токи Бернара, оксигенацию, массаж. Больным рекомендован отдых в санаториях. Окажут положительное влияние и грязевые аппликации, сероводородные и радоновые ванны.

Оперативное вмешательство

Помочь пациенту с синдромом Лериша на последних стадиях реально только с помощью реконструктивной операции. Выделяют несколько видов вмешательства:

- Протезирование. В этом случае удаляют пораженный участок артерии, вместо него устанавливают синтетический протез или аутовену.

- Эндартерэктомия. Специалисты извлекают атеросклеротическую бляшку и ушивают сосуд, замещая его синтетическим материалом.

- Стентирование. В поврежденный сосуд устанавливают специальный каркас, по которому может передвигаться кровь. Такой метод особенно подойдет людям с болезнями мозга и сердца.

- Аорто-бедренное шунтирование. Во время операции на пораженный участок накладывают анастомоз. При наличии бифуркации специалисты используют протез.

1 – аорто-бедренное шунтирование, 2- стентирование

После операции происходит полное восстановление проходимости сосудов. Больные возвращаются к обычной жизни, но от больших физических нагрузок все-таки стоит отказаться. Пациентам рекомендуется принимать антитромбоцитарные препараты: «Клопидогрел», «Аспирин». Иногда такое лечение становится пожизненным, как и прием антиагрегантов. Сосудистые препараты следует пропивать курсом.

Если восстановление кровотока становится невозможным или начинает развиваться гангрена, единственным выходом становится ампутация конечности до области здорового кровотока.

Также не нужно забывать о том, что у любой операции есть свои противопоказания. В данном случае к ним относят:

- Перенесенный недавно инсульт;

- Цирроз печени;

- Острую и подострую стадии инфаркта миокарда;

- Почечную или сердечную недостаточность.

Немедикаментозное лечение

Чтобы терапия проходила легче и быстрее, а также не появились какие-либо осложнения, следует воспользоваться немедикаментозными способами лечения:

- Лазерным и ультрафиолетовым облучением крови;

- Гипербарической оксигенацией – процедурой, способствующей увеличению лимфооттока;

- Физиотерапевтическими воздействиями: электрофорез и УВЧ.

Средства народной медицины

Терапия только народной медициной не принесет облегчения больному. Она поможет лишь в том случае, когда параллельно проводится консервативное лечение. Перед началом применения народных средств нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Чтобы усилить сосудорасширяющий эффект медицинских препаратов, избавиться от отеков и неприятных болевых ощущений в конечностях и поднять иммунитет человека, можно воспользоваться следующими рецептами:

- Для расширения сосудов следует приготовить настой из 30 г цветков василька, 40 г листьев толокнянки и 30 г корня солодки. Смесь необходимо заварить стаканом горячей воды, настоять 15-20 минут и процедить. В течение суток 3 раза нужно выпивать по 1 столовой ложке.

- Из-за большого содержания калия и витамина С лимон тоже хорошо разжижает кровь. Его можно есть с другими продуктами или добавлять в напитки.

- Зелень и корень петрушки нужно измельчить в мясорубке. Количество получившейся смеси должно равняться примерно двум стаканам. Ее нужно переложить в глубокую миску, залить литром горячей кипяченой воды, укутать и оставить в темном месте на 7-8 часов. После – настой необходимо процедить, отжать и смешать со свежевыжатым соком одного лимона. Получившуюся микстуру делят на 2 дня и выпивают каждую часть за 3 приема. Процедуру повторяют через каждые 3 дня.

- Для укрепления сосудов ног нужно принимать ванночки с отваром крапивы через каждые 1-2 дня.

- Чтобы приготовить спиртовую настойку из каштана, следует 50 г кожуры залить 0,5 л водки и оставить в темном месте на 2 недели. Первые 10 дней принимать напиток необходимо два раза в день за 30 минут до еды по половине чайной ложке, после – по полной чайной ложке до конца тридцатидневного курса. Затем сделать перерыв на 7 дней и повторить лечение.

- Для предотвращения образования тромбов и трофических язв нужно регулярно выпивать имбирный чай, добавив в него небольшой кусочек лимона и чайную ложку меда. Свежий имбирь можно добавлять в салаты и супы.

- Чтобы поднять иммунитет и настроение, следует приготовить напиток из меда, лимона и чеснока. Хранить его нужно в холодильнике. Принимать – по чайной ложке за 5 минут до еды.

Прогноз

Несмотря на то, что синдром Лериша является опасной болезнью, прогнозы в большинстве случаев остаются благоприятными. Главное – начать лечение вовремя. Первые осложнения могут появиться на 3 или 4 стадии заболевания. Только в запущенных тяжелых случаях синдром приводит к гангрене и ампутации конечности. Именно поэтому важно незамедлительно обратиться к специалисту и начать комплексную терапию заболевания как можно раньше.

Видео: синдром Лериша, хирургическое лечение

Видео: синдром Лериша в программе “Жить здорово!”

Синдром Такаясу — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 января 2016; проверки требуют 5 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 января 2016; проверки требуют 5 правок.Синдром Такаясу (неспецифический аортоартериит)[* 1] — аутоиммунное воспалительное заболевание, поражающее аорту и её ветви[4]. Относится к группе системных васкулитов, характеризуется развитием в стенке крупных артерий продуктивного воспаления, ведущего к их облитерации. Случаи заболевания фиксируются повсеместно, однако наиболее предрасположены к нему молодые женщины[4]. Соотношение заболевших женщин и мужчин составляет 8:1, а проявляется болезнь обычно между 15-ю и 30-ю годами.

Также известен как «болезнь отсутствия пульса»[4] из-за частых случаев пропадания пульса в верхних конечностях.

Впервые случай синдрома Такаясу был описан в 1908 году доктором Микито Такаясу на Двенадцатом ежегодном собрании Японского общества офтальмологов[5][6]. Доктор Такаясу описал специфическое кольцевидное проявление кровеносных сосудов на сетчатке глаза. Двое его коллег (доктор Ониси и доктор Кагосима) на том же собрании сообщили о подобных проявлениях в глазах пациентов, страдающих отсутствием пульса на запястьях. Ныне известно, что проявления кровеносных сосудов на сетчатке представляют собой ответную ангиогенезную реакцию на сужение артерий шеи, что также объясняет исчезновение пульса в кровеносных сосудах руки у некоторых пациентов.

Динамика морфологических изменений имеет определённую закономерность. Выявляется гранулематозный артериит с преобладанием в инфильтрате мононуклеаров с небольшим количеством гигантских многоядерных клеток. На этом этапе процесс локализуется в адвентиции и средней оболочке сосуда, а также в области vasa vasorum. При прогрессировании заболевания формируются фиброзные гранулёмы, разрушаются эластические волокна, некротизируются гладкомышечные клетки сосудистой стенки. Со временем возникает утолщение интимы и средней оболочки сосуда, что обусловлено пролиферацией гладкомышечных клеток, депозицией коллагена и мукополисахаридов. Возможно развитие пристеночного тромбоза. В конечной стадии воспаления, в том числе на фоне проводимой терапии, наблюдается фиброз интимы и адвентиции, явления дегенерации средней оболочки сосуда со скудной мононуклеарной инфильтрацией.

Приблизительно у половины пациентов обнаруживаются первичные соматические симптомы: недомогание, лихорадка, расстройство сна, потеря веса, боль в суставах и утомление. Часто сопровождается анемией и повышением скорости оседания эритроцитов. Эта стадия постепенно спадает и переходит в хроническую стадию, характеризующуюся воспалительными процессами в аорте и её ветвях. У другой половины больных синдромом Такаясу обнаруживаются лишь поздние изменения сосудистой системы, без предварительных соматических симптомов. На поздних стадиях слабость стенок артерий может привести к возникновению локализованных аневризм. Также синдром обычно вызывает у пациента феномен Рейно.

Выделяют четыре типа поздних стадий синдрома Такаясу, характеризующих участки поражения:

- Первый тип — Поражается только дуга аорты и отходящие от неё артерии

- Второй тип — Поражается только грудной и брюшной отдел аорты

- Третий тип — Поражается дуга аорты совместно с грудным и брюшным отделом

- Четвёртый тип — К поражению при предыдущих трех типах добавляются патологические изменения в легочной артерии

Пациентам с синдромом Такаясу назначают преднизолон. Ежедневная стартовая доза равна одному миллиграмму на килограмм веса. Из-за значительных побочных эффектов от долгого приема больших доз преднизолона, стартовая доза постепенно уменьшается в течение нескольких недель, пока врач не сочтёт, что пациент переносит лечение.

Лечение неспецефического артериоартерита НАА включает как консервативные, так и хирургические методы. Без адекватного лечения заболевание характеризуется прогрессирующим течением с периодическими обострениями и ухудшением кровообращения в ишемизированных органах, а также неблагоприятным прогнозом

Длительное время состояние больных остаётся удовлетворительным, что связано с развитием коллатерального кровообращения. Наиболее частыми причинами смерти при данном синдроме являются: инсульт, инфаркт миокарда, реже разрыв аневризмы аорты.

- Комментарии

- ↑ Также называемый болезнью Такаясу и артериитом Такаясу[3]

- Источники

Синдром Такаясу (неспецифический аортоартериит): причины, симптомы, лечение

Синдром Такаясу (неспецифического аортоартериит) – сложный комплекс симптомов, обусловленный острым или хроническим воспалением дуги аорты и крупных артериальных стволов невыясненной этиологии. Ученые предполагают, что в основе патологии лежит аутоиммунный процесс. Этот недуг до сих пор остается загадкой. Его причины и механизмы развития до конца не изучены. Синдром относят к системным васкулитам. В стенке сосудов развивается продуктивное гранулематозное воспаление, приводящее к их облитерации и стенозированию.

Синдром впервые был описан офтальмологом из Японии М. Такаясу в 1908 году. Он выступил на ежегодной встрече врачей и рассказал об изменениях в кровеносных сосудах сетчатки глаз молодой пациентки. У нее доктор обнаружил два кольцевидных анастомоза вокруг диска зрительного нерва – артириоло-венулярных шунта. Его коллеги сообщили, что такие изменения в глазах часто сопровождаются отсутствием пульса на запястьях. Благодаря своему первооткрывателю синдром получил такое название. Спустя несколько лет современные ученые установили, что причиной происходящих явлений на сетчатке и запястье является сужение артерий шеи.

Синдром Такаясу поражает преимущественно женщин 20-30 лет, проживающих в странах Азии и Латинской Америки. Известны также и мужские случаи этого заболевания. Патология встречается крайне редко – примерно у 2-3-х человек из миллиона. Статистические данные о распространенности неспецифического аортоартериита в нашей стране отсутствуют. У детей заболевание отличается стремительным развитием симптоматики и агрессивным течением, но возникает оно крайне редко.

Клинически недуг проявляется самыми разнообразными симптомами, выраженность которых определяется местом локализации очага поражения в аорте или ее ветвях. Обычно у больных определяется асимметричность пульса или его отсутствие, разные показатели кровяного давления на обеих конечностях, патологические шумы. Чтобы выявить уровень и степень поражения артерий проводят ангиографию, указывающую на имеющееся сужение или полную окклюзию. Больным проводится гормонотерапия кортикостероидами.

Диагностика синдрома вызывает некоторые трудности у специалистов. Они связаны с коварным началом патологии, симптоматически напоминающим различные инфекционные процессы и ревматизм. Неправильная и несвоевременная постановка диагноза приводит к назначению неадекватной терапии, которая не принесет ожидаемых результатов. Болезнь будет прогрессировать, а состояние пациентов стремительно ухудшаться. В пораженных сосудах образуются гранулемы и тромбы, они сужаются и закупориваются. Подобные изменения чреваты инвалидизацией и смертью больных.

Болезнь Такаясу характеризуется постепенным развитием и длится годами. Выделяют четыре степени тяжести патологии, каждая из которых характеризуется последовательным вовлечением в процесс различных отделов аорты – ее дуги, грудного или брюшного отдела, а также легочного ствола и его ответвлений. Синдром может протекать в острой или хронической формах, имеющих различные клинические проявления.

Видео: основное о аортоартериите Такаясу

Этиопатогенез

Этиология и патогенез синдрома Такаясу в настоящее время однозначно не определены. Развитие патологии связывают с аутоиммунной агрессией. У больных с отягощенной наследственностью по системным заболеваниям под воздействием провоцирующих инфекционных или аллергических факторов начинают вырабатываться антитела к структурам собственного организма — тканям артерий. В крови повышается уровень IgG и IgA, формируются иммунные комплексы, которые, циркулируя в крови и оседая на эндотелии сосудов, вызывают воспалительный процесс, значительно сужающий их просвет. Нарушается целостность внутренней поверхности артерий, утолщаются их оболочки, разрушается мышечный слой, разрастается фиброзная ткань. В просвете сосуда образуются гигантоклеточные гранулемы, вызывающие его расширение. В результате истончения и растяжения стенки артерии происходит ее выпячивание. Так образуется аневризма.

Сосудистые стенки постепенно теряют свою эластичность. В воспаленных артериях образуются тромбы, происходят склеротические изменения. Это приводит к снижению скорости тока крови, повышению ее вязкости и усилению тромбообразования. Холестериновые бляшки и тромбы сужают или перекрывают просвет сосуда, что вызывает ишемию тканей. Острое воспаление при отсутствии своевременной терапии может распространиться на соседние органы и ткани. При нарушении кровотока органы не получают необходимого количества кислорода и питательных веществ. Гипоксия и гипотрофия – причины различных заболеваний.

Хроническая стадия характеризуется утолщением аорты за счет прорастания всех ее слоев фиброзной тканью, сужающей сосуд в различных местах. Интима становится ребристой и приобретает вид «древесной коры». Это патогномоничный признак аортоартериита. Исходом патологии становится ДВС-синдром и необратимый атеросклероз. В результате ишемии, гипертензии и атеросклероза развивается коллатеральное кровообращение.

Рисунок: виды синдрома Такаясу, исходя из области поражения

Клиника

Синдром Такаясу развивается постепенно. Сначала у больного возникают общие признаки астении:

- слабость,

- недомогание,

- утомление,

- гипергидроз по ночам,

- отсутствие аппетита,

- потеря веса,

- бессонница,

- колебания температуры тела,

- артралгия и миалгия,

- приступы тахикардии,

- тремор конечностей.

Симптоматика острого периода болезни напоминает таковую при ревматизме. Обычно этот диагноз и ставят большинству пациентов. Такая ошибка приводит к неправильному выбору тактики лечения и неминуемой хронизации процесса.

Острая форма патологии при отсутствии своевременного и адекватного лечения постепенно переходит в хроническую, характеризующуюся признаками стеноза или полной непроходимости артерий. К общим признакам астенизации присоединяются симптомы поражения сосудов конечностей, сердца, головного мозга и легких. Клинические проявления синдрома во многом определяются уровнем поражения аорты или крупного артериального сосуда. Симптомы хронической формы патологии позволяют предположить правильный диагноз.

- Воспаление артерий, кровоснабжающих верхние конечности, проявляется болезненностью, мышечной слабостью, парестезиями, похолоданием кистей, отсутствием пульса на запястье, неодинаковыми показателями давления на руках.

- Сужение или частичная непроходимость каротидной артерии сопровождается неврологической клиникой: головокружением, невнимательностью, дискоординацией движений, мнестическими расстройствами, нетрудоспособностью, атаксией, потерей сознания, усталостью, цефалгией, эмоциональной лабильностью, падением интеллекта, частыми судорогами. Ишемия различных отделов ЦНС проявляется очаговой симптоматикой. У больных с поражением органа зрения снижается острота и двоится в глазах. Острая и полная окклюзия артерий сетчатки заканчивается односторонней слепотой.

- Неспецифический аортоартериит проявляется болью в левой части плечевого пояса, шее, грудной клетки слева. Постепенно атрофируется мышечная ткань. Пальпация пораженных сонных артерий болезненна. Аускультативно над ними определяется характерный шум. В крови обнаруживают признаки анемии и аномально быстрое оседание эритроцитов. У 50% больных повышается артериальное давление, возникает головокружение, преходящие моменты нарушения зрения, одышка, сердцебиение и прочие кардиальные проявления, обусловленные сужением кровеносных сосудов, развитием стенокардии напряжения, миокардита, гипертонической болезни, сердечной недостаточности.

- При воспалении мезентериальных артерий нарушается кровоснабжение органов абдоминальной полости. При этом отмечаются приступы «брюшной жабы», кишечная диспепсия, синдром мальабсорбции, боль в животе.

- Окклюзия брюшного отдела аорты приводит к боли в ногах, усиливающейся при ходьбе, хромоте, снижению либидо, ослаблению эректильной функции, импотенции.

- Поражение артериальных стволов почек сопровождается поясничной болью, злокачественной гипертонией и появлением в моче патологических включений — белка и эритроцитов.

- Легочная гипертензия развивается при стенозе ветвей легочного ствола. Повышение давления в малом круге кровообращения клинически проявляется болью в груди, одышкой, цианозом. Сухой, мучительный кашель, кровохарканье и прочие признаки поражения легких отмечаются лишь у четверти больных. Осложнением патологии является тромбоэмболия легочной артерии.

У тяжелобольных пациентов развиваются дистрофические и ишемические процессы, образуются трофические язвы на коже конечностей, начинают выпадать зубы и волосы, появляются дефекты на коже лица.

Опасные осложнения синдрома:

- Недостаточность аорты,

- Инфаркт миокарда,

- Поражение клапанного аппарата сердца,

- Тромбоз почечной артерии,

- Образование локализованных аневризм,

- Феномен Рейно,

- Нарушение мозгового кровообращения,

- Инсульт,

- Сердечная декомпенсация,

- Летальный исход.

Синдром Такаясу отличается медленным развитием. Через 15 лет он становится неизлечимым. Чтобы этого избежать, необходимо своевременно обратиться к врачу, обследоваться и незамедлительно начать лечение.

Диагностические мероприятия

Диагностикой и лечением синдрома Такаясу занимаются специалисты в области ревматологии, неврологии, офтальмологии и сосудистой хирургии.

изменения при синдроме Такаясу на диагностических снимках

Заподозрить патологию позволяют некоторые ее симптомы: отсутствие пульса, боль при ходьбе, асимметрия показателей давления на обеих верхних конечностях, шумы над аортой, а также результаты ангиографии.

- Гемограмма — эритопения, снижение гемоглобина, увеличение СОЭ и лейкоцитов.

- Исследование крови на биохимические маркеры — гипоальбуминемия, гипогаммаглобулинемия, гиполипопротеинемия.

- Иммунограмма — увеличение Ig A, Ig M или G в зависимости от стадии процесса.

- Тонометрия – измерение артериального давления на руках и ногах.

- Офтальмодинамометрия или тоноскопия – определение давления в сосудах сетчатки.

- Ультразвуковое исследование сосудов — метод, оценивающий скорость тока крови и степень повреждения венечных артерий.

- Рентгеноконтрастная ангиография позволяет обнаружить места сужения и расширения артерий.

- Аортография выявляет стеноз или окклюзию крупных ветвей аорты.

- Реоэнцефалография определяет степень недостаточности кровоснабжения головного мозга.

- Электроэнцефалография обнаруживает снижение функций и активности мозга.

- ЭКГ и ЭхоКГ оценивают работу миокарда и выявляют имеющиеся структурные и функциональные нарушения.

- Биопсия сосудов и гистологическое исследование биоптата подтверждает или опровергает предполагаемый диагноз.

- Томографическое исследование проводится для контроля лечения болезни.

- Офтальмологическое исследование позволяет выявить у больного кровоизлияния в сетчатку, микроаневризмы периферических артерий, атрофию глазного нерва.

Эти диагностические методики позволяют обнаружить синдром Такаясу и подобрать правильное лечение. Раннее выявление недуга повышает шансы больного на выздоровление.

Лечебный процесс

Лечение артериита Такаясу комплексное, включающее консервативные и оперативные методы. Лечебный процесс недуга сопряжен с различными трудностями. Медикаментозная терапия способна лишь на время приостановить патологию и добиться кратковременной ремиссии. Именно поэтому в большинстве случаев рано или поздно прибегают к хирургическому вмешательству, восстанавливающему проходимость артерий.

Основные цели терапевтических мероприятий:

- Устранение воспалительного процесса,

- Подавление иммунитета,

- Восстановление гемодинамики и борьба с ишемией,

- Нормализация артериального давления.

Медикаментозное воздействие заключается в применении препаратов следующих фармацевтических групп:

- цитостатики – «Метотрексат», «Циклофосфамид»,

- кортикостероиды – «Преднизолон», «Дексаметазон»,

- антиагрегантные средства – «Аспирин», «Курантил», «Пентоксифиллин»,

- антикоагулянтные препараты – «Дикумарин», «Варфарин», «Дипаксин»,

- бета-адреноблокаторы – «Бисопролол», «Атенолол», «Пропранолол»,

- блокаторы кальциевых каналов – «Нифедипин», «Верапамил», «Амлодипин»,

- сосудорасширяющие средства – «Папаверина гидрохлорид», «Дротаверина гидрохлорид».

В тяжелых случаях при затяжном течении патологии и отсутствии эффекта от медикаментозной терапии проводят экстракорпоральную гемокоррекцию. Кровь больных очищают от тромбов и ЦИК с помощью плазмафереза, гемосорбции, фильтрации плазмы. Эти методы восстанавливают кровоток и улучшают функции пораженных органов.

Если консервативное лечение оказывается безуспешным или дает лишь временное облегчение, прибегают к помощи ангиохирургов. Операция позволяет предупредить повторный рецидив и максимально восстановить проходимость пораженных сосудов. Оперативное вмешательство необходимо при наличии у больного опасных для жизни осложнений и выраженной дисфункции внутренних органов. Ангиохирурги проводят эндартерэктомию, шунтирующие операции, ангиопластику. Качественная работа грамотного и высококвалифицированного специалиста позволяет добиться стойкого результата и избавляет больного от неприятностей.

Неспецифический аортоартериит – неизлечимое заболевание. Достижение стойкой ремиссии дает возможность больным жить полноценной жизнью без боли и выраженных неудобств. Длительная и упорная терапия с обязательным приемом лекарств и соблюдением всех врачебных рекомендаций улучшает общее состояние пациентов и предупреждает развитие смертельно опасных осложнений. Уже через пару недель активного лечения отмечается положительная динамика. Несмотря на это, лечебный процесс должен длится не менее года.

Прогноз и профилактика

Синдром Такаясу имеет неблагоприятный прогноз. Острая форма патологии без соответствующего лечения быстро прогрессирует и осложняется коронарной недостаточностью. Тяжелые последствия синдрома представляют реальную угрозу для жизни и приводят сначала к нетрудоспособности больного, а затем к его инвалидности и гибели. Непосредственной причиной смерти больных является острое нарушение мозгового или коронарного кровообращения в виде инсульта или инфаркта миокарда.

Хроническая форма болезни отличается многолетним течением и более благоприятным прогнозом. Благодаря развитию коллатерального кровообращения состояние пациентов долгое время остается удовлетворительным. Если недуг своевременно выявить и начать лечить иммуносупрессорами, можно улучшить качество жизни больных и избежать оперативного вмешательства.

Профилактика синдрома не проводится, поскольку неизвестны его причины. Необходимо бороться с факторами риска сердечно-сосудитсых заболеваний – гиперлипидемией, гипертонией, вредными привычками. Вторичные профилактические мероприятия заключаются в тщательном уходе за больным, своевременном лечении вирусных и бактериальных инфекции, санации хронических очагов, укреплении иммунитета, периодическом приеме витаминов и минералов. Специалисты рекомендуют ежедневно совершать пешие прогулки на сведем воздухе, выполнять легкие физические упражнения, правильно питаться, следить за питьевым режимом, нормализовать сон. Особенно это касается лиц с сопутствующими хроническими соматическими заболеваниями, которые входят в группу риска.

Болезнь Такаясу — достаточно редкий недуг, от которого никто не застрахован. Зная это, необходимо серьезно относиться к своему здоровью и не пренебрегать появлением тревожных симптомов. Данная патология считается неизлечимой. Но грамотная терапия и регулярное посещение лечащего врача позволят пациентам нормально жизнь без боли и проблем. Необходимо помнить, что самолечение в данном случае исключается. При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Видео: лекция о синдроме Такаясу и системных васкулитах

Видео: синдром Такаясу, программа “Жить здорово!”

что это, чем опасен, как лечить

Синдром Лериша имеет официальный код по мкб-10 i74.0, где название имеет дополнение “Синдром бифуркации аорты”. Это достаточно неприятная хроническая патология, получившая “распространение” в основном среди мужской половины возраста от 40 до 60 лет. Хотя последние данные говорят о том, что патология “молодеет”.

Синдром Лериша имеет официальный код по мкб-10 i74.0, где название имеет дополнение “Синдром бифуркации аорты”. Это достаточно неприятная хроническая патология, получившая “распространение” в основном среди мужской половины возраста от 40 до 60 лет. Хотя последние данные говорят о том, что патология “молодеет”.

При развитии синдрома (назван он в честь французского хирурга Рене Лериша, (умер в 1955 году), который его описал) поражаются артерии, через которые осуществляется кровоснабжение ног. Последствия очень опасны, а встречается патология у каждого пятого человека в возрасте 50 – 55 лет с диагнозом атеросклероз.

Содержание статьи

Что такое синдром Лериша

Патология, имеющая и другие названия (хроническая закупорка брюшной аорты, аорто-подвздошная окклюзия, атеросклеротический тромбоз брюшной аорты), представляет собой хронический процесс, который сопровождается постепенной закупоркой, вплоть до полной окклюзии, бифуркации брюшной аорты (ее место разделения на правую, левую подвздошные артерии) и подвздошных артерий.Внимание. При отсутствии должного наблюдения, лечения сопровождается некрозом и развитием гангрены нижних конечностей.

Следует указать, что указанное явление не является самостоятельным заболеванием, а одним из проявлений болезней, вовлекающих в патологический процесс брюшной аорты. Подвергаются такому явлению не все гендерные группы.

Эпидемиология

Синдром Лериша в популяции наиболее характерен для мужчин от 30 до 60 лет. По сравнению с женщинами, у лиц мужского пола встречается в 10 раз чаще.

Так как одним из синонимов указанной патологии является атеросклеротический тромбоз брюшного отдела аорты, то понятно, что вследствие атеросклероза и развивается в подавляющем количестве случаев синдром Лериша. Мужской пол более подвержен атеросклерозу, поэтому такая патология более характерен для мужчин.

Этиология

Синдром Лериша является мультифакториальным процессом, причинами которого могут быть различные заболевания.

Прежде всего выделяют два вида патологического состояния:

- Врожденный – возникает еще на этапе закладки сосудов во время внутриутробного развития. При этом наблюдается несовершенность строения аортальной стенки, которая трансформируется в мышечно-фиброзную дисплазию, а также гипоплазию крупных кровеносных сосудов (недоразвитие). Также сюда относят врожденные сужения, заращения сосудов.

- Приобретенный.

В настоящее время основными причинами приобретенного состояния являются следующие заболевания, из которых лидирующие позиции занимают первые две патологии:

- Атеросклероз.

- Болезнь Такаясу – неспецифический воспалительный аортоартериит.

- Облитерирующий эндартериит.

- Тромбозы.

- Эмболии.

Несмотря на этиологические факторы, приводящие к синдрому Лериша, существует определенная группа риска, лица которой наиболее подвержены развитию указанной патологии.

Факторы риска

Каждый из таких факторов в определенный момент приводит к уменьшению просвета брюшной аорты, подвздошных артерий, что приводит к развитию указанной патологии.

- Мужской пол.

- Нарушение обмена жиров.

- Наследственность.

- Стресс.

- Несбалансированное питание.

- Курение.

- Алкоголизм.

- Сахарный диабет.

- Гипертоническая болезнь.

- Гиподинамия.

- Возраст.

Внимание! При воздействии любого из перечисленного фактора может произойти сужение аорты и подвздошных артерий, которое постепенно полностью перекроет ток крови в нижних конечностях.

Патогенез

Брюшная аорта питает кровью всю нижнюю часть тела человека. Соответственно, при локализации патологии в этом отделе страдать в первую очередь будут тазовые органы и ноги.Сам механизм нарушения кровообращения зависит от степени обширности закупорки аорты и подвздошных артериальных сосудов. Такой процесс снижает приток крови к органам таза, нижним конечностям.

Длительное время объективных, субъективных признаков нет, так как в механизм защиты организма включается коллатеральное кровообращение (в обход основного – поврежденного), за счет чего основные гемодинамические процессы некоторое время остаются компенсированными.

Справочно. Для синдрома Лериша наиболее характерным очагом поражения является место разветвления (бифуркации) брюшной аорты на правую и левую подвздошные артерии. Именно поэтому, где кровоток немного замедляется по причине разветвления, быстро образуются бляшки и их конгломераты с уплотнением, утолщением, потерей эластичности сосудистой стенки.

Развивающееся снижение перфузии тканей приводит к ухудшению микроциркуляции, замедлению метаболических реакций, что вызывает ишемию, которая постепенно нарастает.

При развитии такого процесса для сосудов характерна следующая этапность поражения:

- Развитие стенозирующих явлений (сужение просвета сосуда изнутри). При этом в местах локализации бляшек происходит накопление фибрина, что еще более замедляет кровоток и способствует прилипанию тромбоцитов. Такой механизм – идеальные условия для формирования пристеночных тромбов.

- Развитие окклюзии.

- Появление артериальной недостаточности.

- Тканевая гипоксия.

- Нарушение трофических процессов.

- Ишемия.

- Поражение не только нижних конечностей, а также органов малого таза.

- Некроз.

- Гангрена.

Справочно. Чем ранее выявлен процесс, тем больше шансов на успешное лечение и предотвращение опасных осложнений. В таких случаях незаменимым является процесс классификации патологического состояния.

Классификация

Как и любое нездоровое состояние, синдром Лериша подлежит классификации, благодаря которой можно определить, какие меры необходимо предпринять.В зависимости от уровня поражения различают такие уровни поражения:

- Окклюзия низкая – расположена дистальнее (дальше кнаружи) нижней брыжеечной артерии.

- Окклюзия средняя – проксимальнее (ближе кнутри) нижней брыжеечной артерии.

- Окклюзия высокая – дистальнее или сразу на уровне почечных артерий.

По типу поражения дистального кровообращения выделяют:

- Тип 1 – вовлечение в поражение аорты, общих подвздошных артериальных сосудов.

- Тип 2 – в этом случае характерно поражение основного артериального сосуда и наружных подвздошных артерий.

- Тип 3 – процесс поражения распространяется на аорту, наружные подвздошные и уже поверхностные бедренные артерии.

- Тип 4 – в дополнение к указанным выше поражениям вовлекаются сосуды голени.

Независимо от типа патологического процесса различают такие варианты:

- Вариант А – глубокая бедренная артерия проходима.

- Вариант Б – в наличии стеноз или окклюзионные проявления устья бедренных артериальных сосудов.

Так как процесс может быть односторонним, то проявления могут быть асимметричными, согласно степени выраженности ишемии:

- Степень 1 – начальные ишемические проявления.

- Степень 2а – развитие перемежающейся хромоты через 300 – 500 метров спокойной ходьбы.

- Степень 2б – перемежающаяся хромота возникает уже через 200 метров.

- Степень 3 – боль развивается практически сразу – через 20 – 45 метров ходьбы.

- Степень 4 – развитие язв, некроза.

Ввиду того, что более чем в 90% случаев причиной является атеросклероз, то по характеру атеросклеротического поражения синдром Лериша подразделяют на следующие типы:

- Полная односторонняя облитерация подвздошной артерии, закупорка бифуркации аорты – частичная.

- Облитерация аортальной бифуркации, сочетающаяся с закупоркой обеих бедренных артерий.

- Полная облитерация с одной стороны подвздошной артерии и бифуркации аорты с тотальной закупоркой одноименного сосуда на противоположной стороне.

- Полная облитерация бифуркации аорты с правой и левой бедренными артериями.

Для каждой из стадий характерна своя клиническая картина, демонстрирующая обширность зоны поражения.

Клинические проявления

Все возникающие симптомы строго зависят от степени нарушения артериальной гемодинамики.

В связи с этим, клинические проявления подразделяют на 4 стадии:

- Стадия функциональной компенсации – в этот период начинается возникновение судорог, онемение (пока еще периодическое), зябкость, покалывание в нижних конечностях. Ноги часто, быстро замерзают. Приблизительно через 500 – 1000 метров спокойной ходьбы возникает симптом перемежающейся хромоты, который сопровождается выраженной болью в голенях. Такое проявление принуждает человека останавливаться для снижения болезненности.

- Стадия субкомпенсации – в таких случаях перемежающаяся хромота появляется уже гораздо раньше – через 200 – 250 метров. Кожа голеней претерпевает изменения – становится сухой, гладкой, теряет свои эластичные свойства, начинает шелушиться. На больной ноге вследствие ишемии ухудшается рост волос. Ногти теряют свою прочность, становятся тонкими, ломкими, меняют свой цвет. Начинают развиваться атрофические изменения в мышцах стопы и подкожной клетчатке.

- Стадия декомпенсации – возможность преодолеть расстояние в 25 – 50 метров практические невозможно. Боли возникают в состоянии покоя. Кожные покровы меняют свой цвет в зависимости от положения ноги. Кожа становится тонкой, уязвимой. При малейшей травматизации возникают раны, язвы, трещины, которые длительно не заживают. Наблюдается атрофия мышечной ткани стопы, голени, которая стремительно прогрессирует.

- Стадия деструктивных изменений – характеризуется крайне сильной, постоянной болью в ноге, стопе, пальцах. Язвы, которые расположены в области стопы, пальцев, голеней почти не заживают, покрыты некротическими массами, вокруг следы воспаления в виде обширного воспаления. В такой период часто присоединяется вторичная инфекция, усугубляющая течения заболевания. Увеличивается отек пораженной конечности, ухудшается состояние ран, начинается развитие гангрены.

В целом, все клинические проявления можно охарактеризовать следующим образом:

- Прежде всего синдром Лериша отличается «четкостью» локализации – вся симптоматика зависит от степени, уровня ишемии расположенных ниже по отношению к очагу закупорки отделов.

- Характерным признаком является то, что боль не только локализована в стопе, голени, а также в бедрах и ягодичной области.

- Так как облитерирующие процессы в брюшной аорте развиваются медленно и благодаря хорошему коллатеральному кровообращению, гангрена развивается долго.

- Сохранность пульсации дольше сохраняется с правой стороны, чем с левой.

- Наиболее свойственный отличительный признак поражения ног при синдроме Лериша – это приобретение кожей цвета слоновой кости.

- Развитие импотенции у 50% пациентов вследствие ишемических процессов.

- При проведении аускультативного осмотра аортальной бифуркации, бедренных и подвздошных артерий определяется систолический шум, который совпадает с пульсом. Такой шум возникает при неполной закупорке сосудов. Благодаря аускультации с максимальной точностью можно определить место стеноза сосудов.

- В некоторых случаях при пальпаторном исследовании артерий возможно появление систолического дрожания.

- Выраженная синюшность кожи ног выше колен.

- Отсутствие пульсации брюшной аорты ниже пупка.

Ввиду того, что облитерация сосудов развивается медленно, и первые симптомы могут не вызвать подозрений, крайне важна тщательная диагностика заболевания.

Диагностика

В случае синдрома Лериша основными критериями для постановки диагноза являются:

- Внешний осмотр.

- Пальпация.

- Аускультация.

С целью получения полной картины заболевания применяются:

- Общий анализ крови.

- Коагулограмма.

- Определение липидограммы.

- При повышенном риске и наследственных факторов атеросклероза рекомендуется проводить анализ на определение гомоцистеина и аполипопротеина А.

- Определение глюкозы крови, мочевины, креатинина.

- Исследование показателей HGB А1с с целью исключения диабетического поражения сосудов.

- Ультразвуковая допплерография – определяет патология на ранних стадиях развития, оценивает скорость кровотока, выявляет структурные нарушения сосудистых стенок.

- Реовазография – с ее помощью регистрируется поступление крови в определенные области.

- Плетизмография – исследуется объем кровоснабжения организма в целом и его отделов за минуту.

- Осциллография – определяет степень эластичности стенок сосудов, цифры артериального давления от минимального до максимального.

- Рентгеноконтрастная ангиография (также может быть радионуклидная, субтракционная, дигитальная) – четко определяет локализацию очага.

- Сфигмография – определение двигательной активности аортальных стенок, которые регистрируются при каждом сердечном сокращении.

- Исследование мышечного кровотока.

- Пункционная аортография транслюмбальная – определяет протяженность и место очага поражения.

- Расчет индекса лодыжки. Для этого артериальное давление в стопе делится на артериальное давление лучевой артерии. Показатели 1,1 – 1,2 считается нормой, если же данные от 0,8 и ниже – явления хромоты, при падении показателя 0,3 и ниже – некроз.

Несмотря на строго определенные симптомы, возникающие при синдроме Лериша, все же требуется дифференциальная диагностика для определения правильного лечения.

Дифференциальная диагностика

При проведении диагностики синдрома Лериша с другими патологическими состояниями прежде всего исключаются:- Облитерирующий эндартериит – при этом наблюдается поражение сосудов голеней в возрасте до 30 лет. Характерно наличие систолического шума над областью сосудов.

- Пояснично-крестцовый радикулит – присутствует выраженный болевые ощущения, но пульсация магистральных сосудов в состоянии нормы, сосудистые шумы отсутствуют.

Только после проведения диагностики и исключения других заболеваний можно начинать лечебные мероприятия.

Лечение

Главным принципом терапии при синдроме Лериша являются две цели:- Уменьшение риска развития сердечно-сосудистых катастроф, так как до 40% страдающим указанным синдромом погибают от инфарктов и инсультов в течение 5 лет.

- Предотвращение ампутации нижних конечностей.

Все лечение построено в зависимости от степени поражения сосудов:

- Степень1 и 2а – рекомендуется консервативное лечение с применением ганглиоблокаторов (Мидокалм, Васкулат), холинолитиков (Андекалин, Депо-Падутин), спазмолитиков, внутривенных инфузий, стимулирующих микроциркуляцию, барокамеры, санаторно-курортного лечения, лечебной физкультуры.

- Степень 2б, 3 и 4 – такие степени развития являются показанием для проведения оперативного вмешательства. Как правило, применяется резекция сосуда с протезированием и шунтирование.

- Лечение основного заболевания.

Общими рекомендациями для каждого пациента являются:

- Полный отказ от курения.

- Контроль уровней глюкозы при наличии сахарного диабета.

- Контроль и поддержание артериального давления не более 140/90 мм рт.ст.

- Контроль холестерина и фракций липидов.

Только своевременное и правильное лечение позволят избежать осложнений, которые нередко приводят к печальному исходу.

Осложнения

Течение заболевания является длительным, постепенно приводящим к летальному исходу без должного лечения и наблюдения. Итогом  заболевания является развитие:

заболевания является развитие:

- Длительно незаживающих ран, язв, к которым присоединяется вторичная инфекция, которая может стать генерализованной и привести к сепсису, исходом которого может быть смерть.

- Гангрена, предусматривающая ампутацию конечности и длительный послеоперационный период, который зачастую, на фоне ослабленного организма, осложняется инфекцией, тромбозами, что также может привести к летальному исходу.

- Инсульт.

- Инфаркт миокарда.

- Импотенция в следствие ишемических процессов.

Важно. Синдром Лериша, несмотря на его длительное развитие, в итоге приводит к смерти пациентов. Поэтому, крайне важно вовремя распознать опасные симптомы и обратиться за медицинской помощью.

причины и признаки, ранняя диагностика и выбор лечения

Синдром Лериша – заболевание артериальной системы, при котором происходит закупорка аорты в той её части, где она разветвляется на подвздошные артерии. Окклюзия приводит к ослаблению кровотока, ухудшению кислородного питания, что вызывает гипоксию и нарушение обмена в тканях. Патология опасна, требует лечения и соблюдения пациентом мер предосторожности.

Причины появления синдрома Лериша

Среди патологий артериальной системы окклюзия аорто-подвздошного сегмента – одно из наиболее часто встречающихся нарушений. Состояние, когда происходит облитерация главной артерии, фиксировалось в медицине давно. Название, которое оно носит сейчас, появилось в двадцатом веке, когда Рене Лериш, французский хирург, произвёл первую операцию по удалению части патологически закупоренного сосуда.

Аорта, как наиболее крупный сосуд, проводящий кровь от сердца к органам, проходит через туловище человека, и в районе верхней части тазовой кости делится на правую и левую подвздошные артерии. Последние выполняют функцию проведения кровотока к нижним конечностям. Рассматриваемый синдром характеризуется окклюзией именно в той части аорты, где она анатомически заканчивается.

Описываемое заболевание иначе называют атеросклеротическим тромбозом или хронической облитерацией аорты, оно является полиэтиологическим: развитие патологии может быть спровоцировано широким рядом факторов. Среди главных причин возникновения окклюзии рассматриваемого сегмента выделяют две основных группы:

- Атеросклероз. Состояние, при котором происходит закупорка сосудов всего тела, занимает первое место по частоте причин, обуславливающих развитие описываемой патологии. Провоцируется неправильным образом жизни: дефицитом сна, нерациональным питанием с преобладанием жиров и большим количеством холестерина, малой подвижностью, отсутствием физической нагрузки.

- Неспецифический аортоартериит. Заболевание с недостаточно изученной этиологией, при котором в главной артерии и её стенках протекает воспалительный процесс. В том случае, когда к окклюзии приводит именно этот фактор, принято говорить о синдроме Такаясу-Лериша. Состоянию дано такое название, поскольку данный системный васкулит впервые был описан японским офтальмологом Микито Такаясу.

На описанные выше причины приходится около девяноста пяти процентов этиологических факторов. Другими предпосылками, которые фиксируются нечасто, но приводят к закупорке аорты в подвздошном сегменте, являются:

- постэмболическое нарушение проходимости сосудов;

- облитерирующий эндартериит;

- тромбоз, развившийся в результате травмы;

- гипоплазия (недоразвитие) сосудов;

- фибромускулярная дисплазия (стеноз и аневризма преимущественно подвздошных артерий).

Основные признаки патологии

То, насколько серьезными будут общие отклонения в работе систем организма, определяется протяжённостью участка сосуда, подверженного обтурации (закупорке) и плохо снабжающего ткани необходимыми веществами.

Симптомы синдрома Лериша проявляются не сразу после первичного поражения сосудов. Они развиваются по мере дальнейшей облитерации большего участка артерии. До того момента, как начинается тромбоз, признаки болезни пациент чувствует только после значительных физических нагрузок, поэтому может долгое время не обращать на них внимания. В состоянии покоя симптомы проявляются постепенно, их нарастание происходит медленно.

Начинается патология с падения давления в удалённо расположенных сосудах, как следствие, ухудшается микроциркуляция крови. По мере развития синдрома происходит нарушение обменных процессов в тканях.

Симптоматика заболевания такова:

1. Боль в нижних конечностях, проявляющаяся при прохождении определённой дистанции. Пациентов беспокоят неприятные ощущения в голени, бедре, ягодицах и пояснице. Связано это с развитием ишемии. Возникает так называемая перемежающаяся хромота, и в зависимости от её тяжести и от того, какую дистанцию может безболезненно преодолеть пациент, выделяют классификацию по степеням:

- I степень. Данная стадия является этапом функциональной компенсации, то есть восстановление ещё наступает. Отмечается повышенная общая утомляемость, судорожные явления, неприятные ощущения в нижних конечностях (покалывание, онемение). Пациенты жалуются на то, что ноги беспричинно мёрзнут. Боль, которая заставляет человека остановиться, пока она не пройдёт, возникает при прохождении расстояния в полкилометра-километр (в среднем темпе).

- II степень. Этап субкомпенсации, на котором пациенты уже расценивают симптомы как проблему и зачастую уже обращаются за медицинской помощью. Дистанция, преодолеваемая до появления болезненных ощущений, составляет около двухсот метров. На поражённой ноге выпадают волосы, их рост нарушается. Кожа становится сухой, наблюдается шелушение. Ногти становятся ломкими, скорость их роста значительно снижается. Подкожная жировая клетчатка и мышцы стопы истощаются и перестают выполнять свои функции.

- III степень. Декомпенсация проявляется в постоянных болях: даже в состоянии покоя пациента беспокоят голень, бедро. Дистанция, которую человек может пройти, сокращается до тридцати метров. Кожа становится тонкой и легко ранимой, незначительные царапины приводят к появлению язв, трещин. Цвет кожных покровов на поражённой конечности меняется в зависимости от её положения над уровнем тела: при опускании нога краснеет, при поднятии – бледнеет. Мышцы стопы и голени атрофируются.

- IV степень. Деструктивные изменения выражаются в невыносимых болях постоянного характера в голеностопе, пальцах ног. Дистальные отделы нижних конечностей покрываются незаживающими язвами, вокруг которых наблюдается покраснение, внутри – серый налёт. Голень и стопа отекают. Без своевременной медицинской помощи наступает гангрена.

2. Ослабление (присутствие только систолического шума) или полное отсутствие пульсации бедренных артерий.

3. Эректильная дисфункция у пациентов мужского пола, не поддающаяся излечению – связана с ишемией: спинальной и органов таза. Кроме непосредственно полового бессилия, по тем же причинам при ходьбе может возникать боль в нижней части живота.

Диагностика

Навести на мысль о развитии описываемой патологии, могут жалобы пациента на совокупность симптомов перемежающейся хромоты и полового бессилия. Диагностика синдрома Лериша начинается со сбора анамнеза, визуального осмотра и выслушивания пульсации бедренных артерий. С целью конкретизировать диагноз, получить сведения о характере и морфологии повреждений, после анализа истории болезни, аускультации и пальпации врач назначает дополнительные исследования: лабораторные и инструментальные.

- Ультразвуковая диагностика (дуплексное сканирование: обычная методика в сочетании с допплеровским исследованием). Во время её проведения измеряется кровоток в патологически изменённых сосудах, при наличии заболевания он значительно снижен.

- Компьютерная томография с применением контраста – позволяет выявить процент окклюзии по отношению к здоровой части артерии и протяжённость патологически изменённого участка. Используется не только для диагностики, но и для проведения обследования перед оперативным вмешательством.

- Контрастная ангиография. Проводится, если запланирована инструментальная терапия с хирургическим вмешательством.

- Магниторезонансная ангиография – менее предпочтительная альтернатива вышеописанным методам.

- Сравнение показателей артериального давления в районе лодыжек и в области плеча, а точнее – отношение первого ко второму, в норме показатель составляет порядка единицы. Значение ниже единицы говорит о развитии ишемии в нижней конечности. Индекс 0,4 и ниже свидетельствует о тяжёлой степени заболевания.

- Анализ крови – включает исследование таких параметров:

- Уровень жиров и жировых веществ. Измеряются показатели триглицеридов, холестерина, липопротеидов низкой и высокой плотности, белкового компонента липопротеинов.

- В рамках дифференциальной диагностики с диабетической этиологией заболевания сосудов определяется уровень гликированного гемоглобина, в норме он составляет порядка семи процентов.

- Перед введением контраста для проведения исследования рекомендуется определение уровня креатинина. Если значение выше нормы, вводить вещество крайне нежелательно, поскольку это может привести к нарушению функции почек.

- Оценка свёртываемости крови. Необязательный анализ, проводится в случае генетической предрасположенности к медленному механизму остановки крови или если у пациента ранее фиксировались тромбозы. Измеряется протромбиновое и активированное частичное тромбопластиновое время, тромбоциты, фибриноген, антитромбин, протеины C и S, антикардиолипиновые антитела и некоторые другие показатели.

На основании лабораторных, инструментальных исследований, аускультации, осмотра и сбора анамнеза проводится дифференциальная диагностика. Определить патологию как синдром Лериша позволяет исключение диагнозов облитерирующего эндартериита и пояснично-крестцового радикулита. От последнего описываемую болезнь отличает то, что при радикулите присутствует пульсация магистральных артерий в отсутствие сосудистого шума, также при нём нет связи проявлений симптомов с движением. Облитерирующий эндартериит отличается наличием пульса в бедренных артериях, отсутствием систолического шума, молодым возрастом пациентов.

Существующие методы терапии

Основная цель при лечении заболевания – восстановить нормальное кровоснабжение нижних конечностей и органов таза. В этом случае возможно частичное или полное восстановление функций органов, пострадавших от явления ишемии. Риск возникновения осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы при своевременной и успешной терапии значительно падает (речь идёт об инфарктах миокарда, инсультах).

Лечение синдрома Лериша предполагает комплексный подход, включающий такие методы:

- хирургическое вмешательство;

- консервативное лечение;

- народные методы.

Оперативное вмешательство

При диагностировании синдрома Лериша операция – наиболее предпочтительный метод лечения, позволяющий устранить причину болезни, особенно если речь идёт о второй и последующих стадиях развития патологии. Разработана чёткая схема хирургических манипуляций.

Операция противопоказана пациентам:

- с опухолевыми образованиями злокачественной природы;

- перенесшим менее трёх месяцев назад инфаркт или инсульт головного мозга;

- с сердечной недостаточностью крайней стадии;

- с печёночно-почечной недостаточностью;

- с декомпенсированной лёгочной недостаточностью;

- с гангреной голеностопного участка;

- при наличии необратимой суставной контрактуры.

Во всех остальных случаях развитие синдрома далее второй стадии – показание к операции. Хирургическое вмешательство может быть выполнено одним из методов, в зависимости от локализации, протяжённости и распространённости окклюзии.

- Реконструкция сосуда путём эндартерэктомии. Наиболее старый метод, заключающийся в устранении вещества, которое привело к облитерации. На артерии делают минимальный разрез, через который проводят удаление субстрата. В завершение сосуд ушивают, для чего применяется заплата синтетического или аутовенозного происхождения либо техника сосудистого шва.

- Шунтирование. Метод представляет собой создание обходного пути для движения крови. В качестве шунта используют аутовену искусственного сосуда или синтетическую замену. Если на выходе из аорты окклюзии были подвержены обе артерии, внедряется двойной протез, называемый во врачебной среде штанами, на научном языке такая операция носит название бифуркационное аорто-бедренное шунтирование. Если поражён сосуд с одной стороны, то шунты ставят выше и ниже участка с облитерацией, параллельно патологически поражённой артерии. Для доступа к сосудам производят два разреза: в паху и непосредственно в животе.

- Установка протеза. Закупоренный участок артерии удаляется, а на его место устанавливают либо синтетический аналог, либо аутовену – взятый из здоровой конечности сосуд.

- Малоинвазивные методы щадящего характера. Применяются, если вышеописанные способы оперативного вмешательства представляют опасность для жизни пациента. В таких случаях производят стентирование – создание пути кровотока не в обход поражённого участка, а непосредственно сквозь него или чрескожную транслюминальную ангиопластику.

Консервативная терапия

Медикаментозные и иные методы консервативного лечения показаны в качестве вспомогательной терапии до и после операции либо в случае невозможности её проведения, а также на первой стадии патологии.

Лекарственные средства, прописываемые при синдроме:

- Сосудорасширяющие.

- Ганглиоблокаторы. Тормозят передачу нервных импульсов в постганглионарные нервные волокна, вследствие чего сосудосуживающие импульсы приостанавливаются и кровяной поток легче проходит в низлежащие сосуды.

- Анальгетики. Назначаются при выраженном болевом синдроме.

Кроме приёма препаратов, при синдроме Лериша предусмотрены клинические рекомендации:

- регулярная умеренная физическая активность, пешие прогулки;

- контроль факторов, являющих собой угрозу: показатели артериального давления, уровень жиров в крови;

- отказ от курения.

Медицинские рекомендации носят обязательный к исполнению характер, при их несоблюдении велика вероятность неблагоприятного прогноза.

Народные методы

Народные средства в терапии описываемого заболевания не показали доказанной эффективности, используются лишь в дополнение к препаратам традиционной медицины и под контролем лечащего врача. Среди рекомендаций выделяют:

- ванночки для нижних конечностей с отваром крапивы перед сном через день;

- для внутреннего употребления – смесь мёда (100 грамм), чеснока (1 головка) и лимона (один плод), перемолотая на мясорубке и настоянная в течение недели в тёмном месте при комнатной температуре. После настаивания лекарство хранят в холодильнике и принимают по одной чайной ложке дважды в день, утром натощак и перед сном.

Прогноз

При несвоевременном обращении к врачу и в случае отказа от операции прогноз неблагоприятен: наступает инвалидность и летальный исход.

Синдром, диагностированный на ранней стадии, в случае выполнения пациентом врачебных рекомендаций и при своевременной операции поддаётся лечению. Хирургическое вмешательство обеспечивает восстановление трудоспособности при ограничениях нагрузки.

Синдром Лериша, при котором происходит облитерация аорты, хорошо поддаётся диагностированию и лечению, однако отказ от операции приводит к наступлению инвалидности и смертельному исходу в течение нескольких лет после наступления второй стадии заболевания.

Загрузка…

Загрузка…клиника, симптомы, диагностика, лечение и операция при атеросклеротическом поражении

Закупорка артерий в области раздвоения брюшной аорты, подвздошной области вызывает перемежающуюся хромоту, онемение ног, снижение силы мышц голеней и бедра, импотенцию. Патология получила название по имени хирурга Лериша, который описал ее первым. Причина возникновения может быть врожденной (недоразвитие сосудов), а также приобретенной (атеросклероз или аортоартериит).

Характерным диагностическим признаком является отсутствие пульса, выслушивание систолического шума. Для лечения используют препараты, при прогрессировании ишемии конечностей показано шунтирование.

📌 Читайте в этой статье

Клиника синдрома Лериша

Нарушение кровообращения в ногах возникает из-за сужения артерий, иногда наблюдается полная закупорка. Локализация поражения, как правило, – нижняя часть аорты в месте отхождения подвздошных артерий.

Эта хроническая патология обнаруживается чаще у мужчин после 40 лет, отмечается тенденция к постепенному омоложению пациентов.

Хотя коронарный и церебральный атеросклероз лидируют в причинах инвалидности и смерти, но и синдром Лериша не менее опасен. Его возникновение приводит к необходимости хирургического лечения, в крайних случаях показана высокая ампутация ног для спасения жизни. После операции имеется большой процент осложнений, половина прооперированных не живет больше 1 года.

Так как не бывает изолированного атеросклероза, то у больных синдромом Лериша выявляют ишемию миокарда и головного мозга, что делает эту группу подверженной инфаркту и инсульту, а также приводит к необходимости системной терапии.

Рекомендуем прочитать статью об атеросклерозе брюшного отдела аорты. Из нее вы узнаете о факторах риска развития патологии, симптомах и диагностике заболевания, методах лечения.

А здесь подробнее об облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей.

Причины развития заболевания

На долю воспаления оболочек аорты и артерий среди причин возникновения этого заболевания отводится не более 10%. В этом случае просвет артерии закрывается из-за утолщения сосудистых стенок, последующего их склерозирования, образования тромбов.

Процесс формирования холестериновых бляшек стимулируют:

- курение,

- пол – у мужчин обнаруживают чаще,

- повышенная концентрация холестерина и жиров низкой плотности в крови,

- возраст после 40 лет,

- генетическая предрасположенность,

- гипертоническая болезнь,

- нарушенный обмен углеводов.

На ранних этапах болезни преобладает сужение и спазм артерий, но с ростом бляшек движение крови замедляется и останавливается. В нижних конечностях нарушаются обмен веществ, нарастает ишемия, снижается питание тканей. На этом фоне создаются условия для отмирания тканей, развития гангрены.

Атеросклероз — одна из причин развития синдрома ЛеришаСимптомы патологии

Основным проявлением атеросклеротического поражения ног является синдром перемежающейся хромоты. Он связан с тем, что при ходьбе усиливается потребность в питании мышц кровью, что не может быть осуществимо при препятствии кровотоку. Возникает болевой синдром, заставляющий пациента остановиться для отдыха.

Если сужена или закупорена аорта, то боль локализуется в поясничной, ягодичной и бедренной области, а при поражении нижележащих сосудов бедра и голени болят стопы и голеностопные суставы.

Начало болезни может быть острым. При этом внезапно начинается тромбоз, резко прогрессирует ишемия и формируется гангрена. Такие случаи требуют немедленной медицинской помощи, часто оканчиваются ампутированием конечности.

В большинстве случаев первые признаки выражены слабо:

- слабость в ногах;

- покалывание, онемение, чувство ползания «мурашек»;

- трудно согреть стопы;

- боль появляется после долгой ходьбы, но в покое исчезает.

Во второй стадии добавляются признаки нарушения питания кожи – бледный цвет постепенно переходит в синюшный или багровый, выпадает волосяной покров, перестают отрастать ногти. Остановки приходится делать при ходьбе на 250 метров.

Следующим этапом синдрома Лериша является декомпенсация кровообращения. На ногах образуются незаживающие язвенные дефекты, мышцы слабеют и уменьшаются в объеме, а боли возникают даже в состоянии покоя. При прощупывании пульс не определяется. Если при этом присоединяется инфицирование при повреждении кожных покровов, то начинается самая опасная стадия гангрены тканей.

Нарушение питания органов малого таза приводит к боли в животе, ослаблению мышечных волокон таза, импотенции.

Диагностика

Для выявления заболевания учитывают типичные клинические признаки, а также данные обследования:

- анализ крови – нарушение жирового и углеводного обмена, повышенная свертывающая активность;

- УЗИ с допплерографией помогает оценить кровообращение в сосудах нижних конечностей и уровень их поражения;

- ангиография с компьютерной томографией выявляет место сужения артерий, препятствие кровотоку, степень ишемии тканей.

В доклинической стадии или при начальных проявлениях могут понадобиться пробы с физической нагрузкой. Вспомогательным методом можно считать определение давления на лодыжке и плече. При нормальном питании тканей это соотношение превышает единицу.

Лечение синдрома Лериша

Целями терапии при заболевании является предупреждение осложнений, вызванных атеросклерозом, недопущение гангрены и ампутации ног. Одним из важнейших направлений является устранение факторов риска (модифицируемых). Поэтому отказ от курения, регулярное измерение давления, анализ крови на глюкозу и холестерин с целью поддержания их на рекомендованном уровне определяет успех лечения синдрома Лериша.

Необходимы регулярные физические нагрузки в виде пеших прогулок и прием назначенных препаратов.

Смотрите на видео о синдроме Лериша и его лечении:

Медикаментозная терапия при атеросклеротическом поражении

Для лечения используют фармакологические средства только на начальных стадиях:

- Агапурин – понижает образование тромбов, активирует микроциркуляцию;

- Реополиглюкин понижает вязкость крови;

- Аспирин тормозит формирование кровяных сгустков;

- Тиклид, Клопидогрел улучшают текучесть крови;

- Плестазол снимает спазм артерий и не дает склеиваться тромбоцитам;

- никотиновая кислота расширяет сосуды и стимулирует расщепление фибриногена;

- спазмолитики (Но-шпа, Спазмалгон, Риабал).

Дополнительно могут рекомендоваться обезболивающие средства и препараты для ускорения заживления язв, облучение крови лазерными или ультрафиолетовыми лучами для понижения вязкости. Используют физиотерапевтические методы и гипербарическую оксигенацию для активизации кровотока и насыщения тканей кислородом.

Операция

Начиная со второй стадии показано хирургическое лечение. После обследования пациента для выяснения функции коронарных и церебральных сосудов могут быть проведены такие виды операций:

- удаление внутренней оболочки артерии вместе с холестериновой бляшкой, ушивание или установка протеза из синтетики или собственной вены;

- шунтирование – создание соединения между аортой и артерией в обход закупорки, при двустороннем поражении создание искусственной сосудистой «вилки»;

- стентирование – установка полой трубки, препятствующей сужению сосуда.

При тяжелом поражении и полном отсутствии кровотока, нарастании некроза тканей (гангрены) конечностей проводится ампутация до зоны, где еще имеется питание кровью.

После операции на длительный период, иногда пожизненно, показаны препараты для снижения риска образования тромбов. Чаще всего рекомендуется Аспирин с Клопидогрелом.

Прогноз для больных

Успешность терапии зависит от ранней диагностики и назначения адекватного лечения. Но предупредить прогрессирование болезни невозможно, если не внести изменения в образ жизни. Поэтому, если пациент не прекращает курение, не соблюдает рекомендации по лечению, то прогноз неблагоприятный даже после успешной операции.

Рекомендуем прочитать статью о закупорке сосудов на ногах. Из нее вы узнаете о причинах и симптомах патологии, вариантах лечения.

А здесь подробнее о синдроме Дресслера.

Синдром Лериша возникает как следствие закупорки аорты на уровне отхождения подвздошных артерий. Примерно в 90% случаев это вызвано атеросклерозом, еще 10% пациентов страдают аортоартериитом. Основными проявлениями болезни является болевой синдром при ходьбе, заставляющий часто останавливаться, похолодание ног, слабость пульсации сосудов голеней и стоп, импотенция.

Для лечения используют сосудорасширяющие и антиагрегантные препараты, при появлении трофических нарушений показана операция. При отсутствии интенсивной терапии или наличия факторов риска, которые пациент не хочет устранить, нарастает ишемия и гангрена, требующие ампутации нижних конечностей.

Читайте также

Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних…

Если вдруг появилась хромота, боль во время хождения, то эти признаки могут указать на облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей. В запущенном состоянии болезни, которая проходит в 4 стадии, может потребоваться операция по ампутации. Какие возможны варианты лечения?Болезнь Такаясу или неспецифический аортоартериит…

Выявить болезнь Такаясу непросто. Неспецифический аортоартериит диагностируется у взрослых и детей. Симптомы заметить непросто, поскольку основной из них — разница давления на руках. Лечение включает кортикостироиды, прогноз дается осторожно.Вертебробазилярная недостаточность: признаки…

Возникает вертебробазилярная недостаточность и у людей в пожилом возрасте, и у детей. Признаки наличия синдрома — частичная потеря зрения, головокружения, рвота и прочие. Может перерасти в хроническую форму, а без лечения привести к инсульту.Склероз Менкеберга — болезнь, проявляющаяся…

В целом склероз Менкеберга похож с обычным атеросклерозом по симптомам. Однако болезнь проявляется кальцинозом стенок, а не отложением холестерина. Как лечить артериосклероз Менкеберга?Синдром Рейно: симптомы, причины, стадии, диагностика…

Причины, почему возникает синдром Рейно, кроются в постоянных вибрациях, из-за которых меняются сосуды пальцев. Синдром без лечения может стать настоящим заболеванием, и тогда уже народные методы не помогут. Чем раньше будут замечены симптомы, начато лечение, тем лучше.

34 левиша

Синдром Лериша

— совокупность клинических проявлений, обусловленных хронической окклюзией в области бифуркации брюшной части аорты и подвздошных артерий. Наиболее часто встречается у мужчин в возрасте 40—60 лет.

Этиология разнообразна.

. К числу врожденных относятся гипоплазия аорты и фиброзно-мышечная дисплазия подвздошных артерий.

Из приобретенных наиболее часты атеросклеротическое поражение (88—94%), неспецифический аортоартериит (5—10%), значительно реже постэмболический тромбоз и др.

Патогенез нарушения кровообращения обусловлен степенью и протяженностью окклюзии аорты и подвздошных артерий, что резко уменьшает объем кровотока в органы таза и нижние конечности. Поэтому на первых этапах заболевания ишемия возникает во время функциональной нагрузки, а при прогрессировании процесса — и в покое. Ведущее проявление заболевания — снижение перфузионного давления в дистальном сосудистом русле и нарушение микроциркуляции, а затем и обменных процессов в тканях. В компенсации нарушений гемодинамики большое значение имеет развитие коллатерального кровообращения.

При синдроме Лериша, обусловленном атеросклерозом, максимальные изменения наблюдаются в области бифуркации аорты и в месте отхождения внутренней подвздошной артерии. Часто имеется выраженный кальциноз стенки аорты и артерии, во многих случаях — пристеночный тромбоз. При неспецифическом аорто-артериите также в первую очередь поражается аорта. Для этого заболевания характерно резкое утолщение стенки аорты за счет воспаления наружной, средней и реактивного утолщения внутренней оболочек. Нередко отмечается кальциноз стенки аорты.

Клиническая картина зависит от протяженности поражения и степени развития коллатерального кровообращения.

4 степени ишемии: I — начальные проявления; IIA — появление перемежающейся хромоты через 200—500 м ходьбы; IIБ — появление перемежающейся хромоты менее чем через 200 м ходьбы; III — боли менее чем через 25 м ходьбы или в покое;

IV — наличие язвенно-некротических изменений.

Первым симптомом синдрома Лериша обычно являются боли, которые возникают в икроножных мышцах при ходьбе. Практически 90% больных с синдромом Лериша обращаются к врачу по поводу перемежающейся хромоты. Чем проксимальнее поражение аорты и меньше изменено дистальное русло (например, при поражении аорты лишь на уровне нижней брыжеечной артерии), тем лучше компенсация кровообращения. При средних и высоких окклюзиях аорты боли локализуются в ягодичных мышцах, в пояснице и по заднелатеральной поверхности бедер (высокая перемежающаяся хромота). Кроме того, больные отмечают похолодание, онемение нижних конечностей, выпадение на них волос и медленный рост ногтей. Иногда наблюдается и атрофия нижних конечностей. У 20—50% больных мужчин наступает импотенция. Течение прогрессирующее. У больных до 50 лет синдром Лериша развивается более быстрыми темпами, чем у больных старше 60 лет.

Диагноз синдрома Лериша

в большинстве случаев устанавливают на основании осмотра, пальпации и аускультации, а также результатов инструментальных методов исследования.

Отмечаются изменение окраски кожи нижних конечностей,

гипотрофия мышц,

снижение кожной температуры.

При IV степени ишемии появляются язвы и очаги некроза в области пальцев и стоп

. При пальпации отсутствует пульсация бедренной артерии. В случаях окклюзии брюшной части аорты не определяется ее пульсация на уровне пупка.

С помощью инструментальных методов исследования —

реовазографии,

сфигмографии — оценивают снижение и запаздывание магистрального кровотока по артериям нижних конечностей.

. Ультразвуковая допплерография позволяет оценить характер кровотока по бедренным и подколенным артериям. Важным показателем является лодыжечный индекс (отношение АД на стопе к АД на лучевой артерии), который в норме равен 1,1—1,2. При индексе менее 0,8 появляются признаки перемежающейся хромоты, а менее 0,3 — язвенно-некротические изменения.

Дифференциальный диагноз проводят с

облитерирующим эндартериитом