виды, свойства, особенности строения и функции

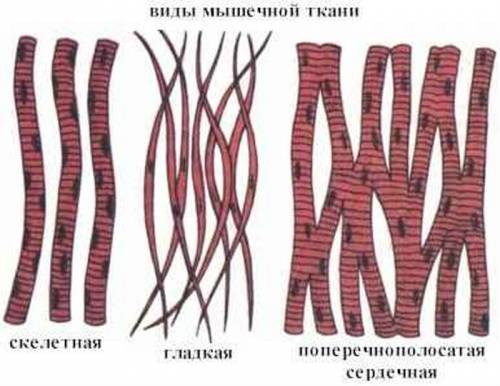

Мышечные ткани — это ткани, отличающиеся по структуре и происхождению, но имеют общую способность к сокращению. Состоят из миоцитов — клеток, которые могут воспринимать нервные импульсы и отвечать на них сокращением.

Свойства и виды мышечной ткани

Морфологические признаки:

- Вытянутая форма миоцитов;

- продольно размещены миофибриллы и миофиламенты;

- митохондрии находятся вблизи сократительных элементов;

- присутствуют полисахариды, липиды и миоглобин.

Свойства мышечной ткани:

- Сократимость;

- возбудимость;

- проводимость;

- растяжимость;

- эластичность.

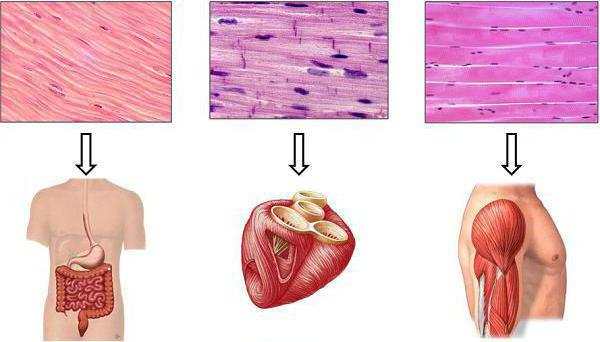

Выделяют следующие виды мышечной ткани в зависимости от морфофункциональных особенностей:

- Поперечнополосатая: скелетная, сердечная.

- Гладкая.

Гистогенетическая классификация делит мышечные ткани на пять видов в зависимости от эмбрионального источника:

- Мезенхимные — десмальный зачаток;

- эпидермальные — кожная эктодерма;

- нейральные — нервная пластинка;

- целомические — спланхнотомы;

- соматические — миотом.

Из 1-3 видов развиваются гладкомышечные ткани, 4, 5 дают поперечнополосатые мышцы.

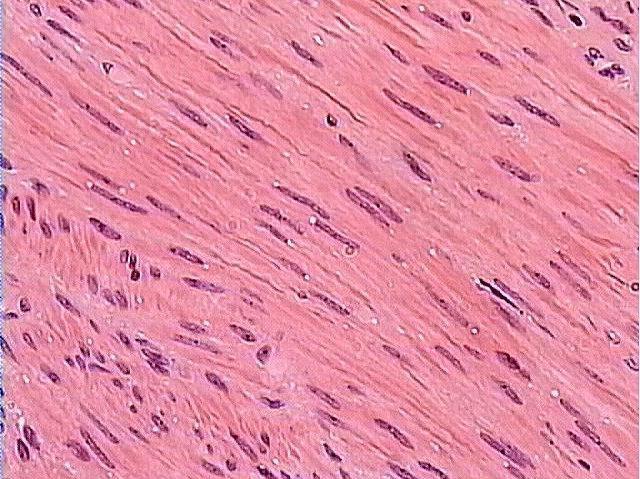

Строение и функции гладкой мышечной ткани

Cостоит из отдельных мелких веретеновидных клеток. Эти клетки имеют одно ядро и тонкие миофибриллы, которые тянутся от одного конца клетки к другому. Гладкие мышечные клетки объединяются в пучки, состоящие из 10-12 клеток. Это объединение возникает благодаря особенностям иннервации гладкой мускулатуры и облегчает прохождение нервного импульса на всю группу гладких мышечных клеток. Сокращается гладкая мышечная ткань ритмично, медленно и на протяжении длительного времени, способна при этом развивать большую силу без значительных затрат энергии и без утомления.

У низших многоклеточных животных из гладкой мышечной ткани состоят все мышцы, тогда как у позвоночных животных она входит в состав внутренних органов (кроме сердца).

Сокращения этих мышц не зависят от воли человека, т. е. происходят непроизвольно.

Функции гладкой мышечной ткани:

- Поддерживание стабильного давления в полых органах;

- регуляция уровня кровяного давления;

- перистальтика пищеварительного тракта, перемещения по нему содержимого;

- опорожнение мочевого пузыря.

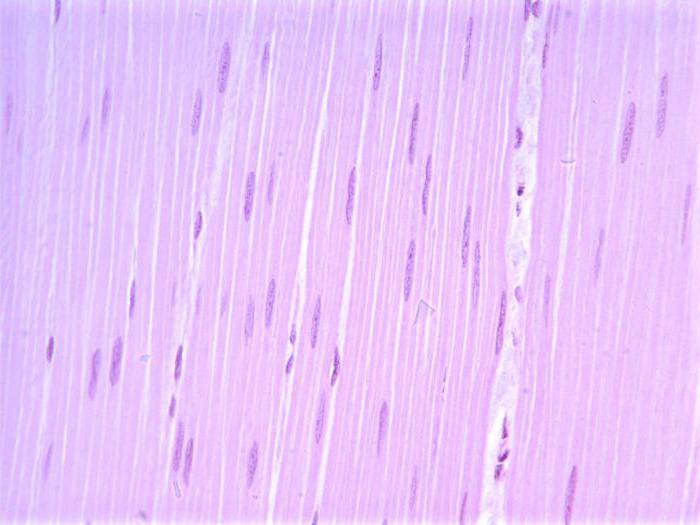

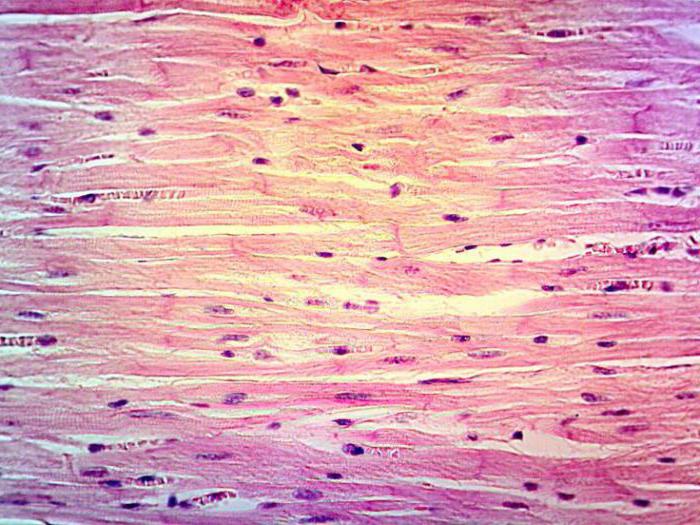

Строение и функции скелетной мышечной ткани

Скелетная мышечная ткань

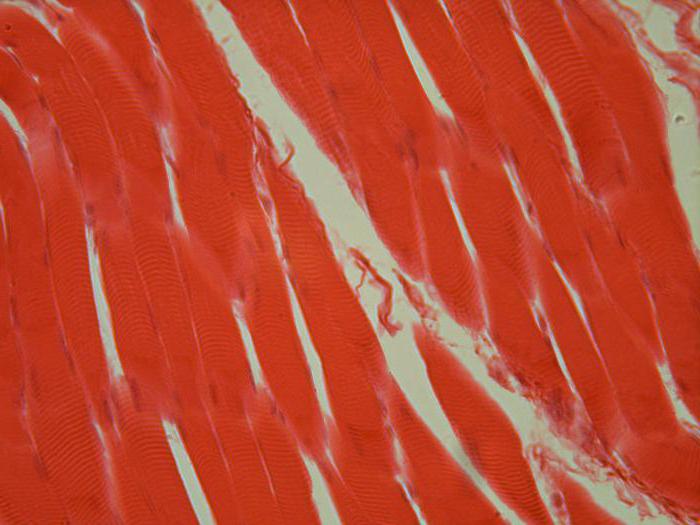

Скелетная мышечная тканьCостоит из длинных и толстых волокон длиной 10-12 см. Скелетная мускулатура характеризуется произвольным сокращением (в ответ на импульсы, идущие из коры головного мозга). Скорость ее сокращения в 10-25 раз выше, чем в гладкой мышечной ткани.

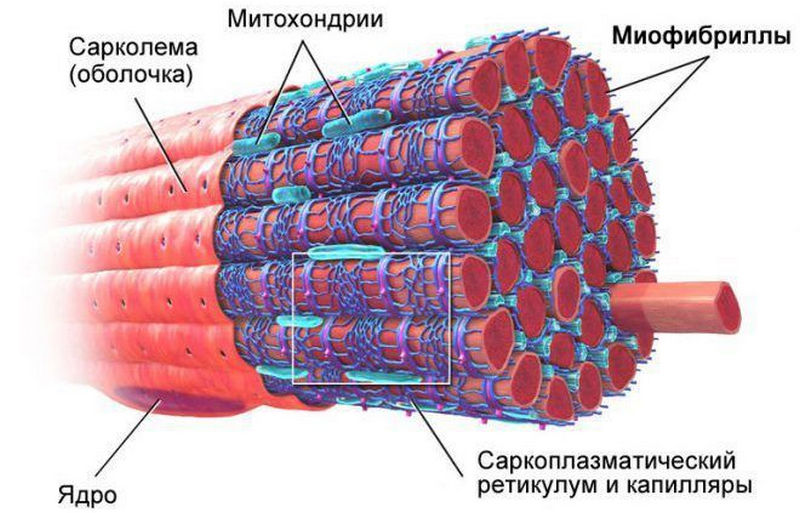

Мышечное волокно поперечнополосатой ткани покрыто оболочкой — сарколеммой. Под оболочкой находится цитоплазма с большим количеством ядер, расположенных по периферии цитоплазмы, и сократительными нитями — миофибриллами. Состоит миофибрилла из последовательно чередующихся темных и светлых участков (дисков), обладающих разным коэффициентом преломления света. С помощью электронного микроскопа установлено, что миофибрилла состоит из протофибрилл. Тонкие протофибриллы построены из белка — актина, аболее толстые — из миозина.

При сокращении волокон происходит возбуждение сократимых белков, тонкие протофибриллы скользят по толстым. Актин реагирует с миозином, и возникает единая актомиозиновая система.

Функции скелетной мышечной ткани:

- Динамическая — перемещение в пространстве;

- статическая — поддержание определенной позиции частей тела;

- рецепторная — проприорецепторы, воспринимающие раздражение;

- депонирующая — жидкость, минералы, кислород, питательные вещества;

- терморегуляция — расслабление мышц при повышении температуры для расширения сосудов;

- мимика — для передачи эмоций.

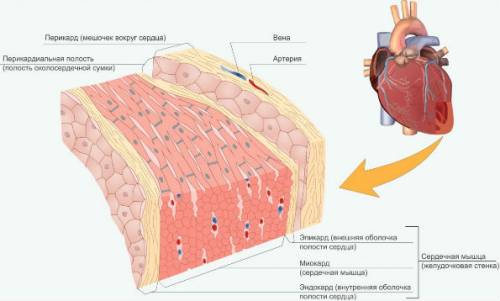

Строение и функции сердечной мышечной ткани

Сердечная мышечная ткань

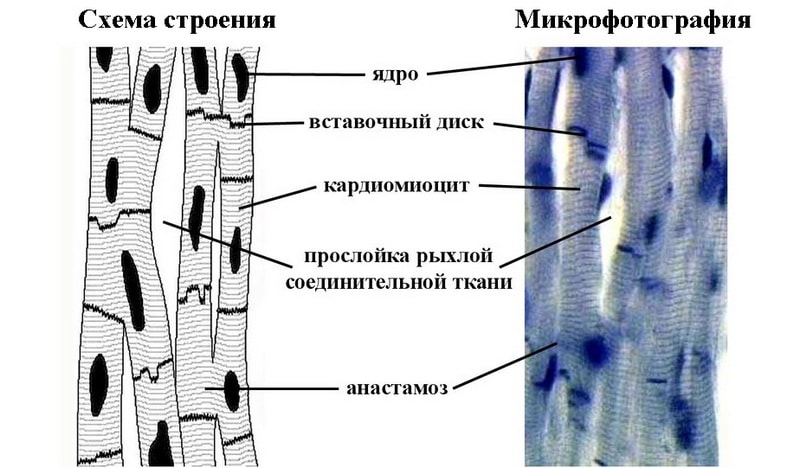

Сердечная мышечная тканьМиокард построен из сердечной мышечной и соединительной ткани, с сосудами и нервами. Мышечная ткань относится к поперечнополосатой мускулатуре, исчерченность которой также обусловлена наличием разных типов миофиламентов. Миокард состоит из волокон, которые связаны между собой и формируют сетку. Эти волокна включают одно или двухъядерные клетки, что расположены в виде цепочки. Они получили название сократительных кардиомиоцитов.

Сократительные кардиомиоциты длиной от 50 до 120 микрометров, шириной — до 20 мкм. Ядро здесь располагается в центре цитоплазмы, в отличие от ядер поперечно полосатых волокон. Кардиомиоциты имеют больше саркоплазма и меньше миофибрилл, в сравнении со скелетными мышцами. В клетках сердечной мышцы находится много митохондрий, так как непрерывные сердечные сокращения требуют много энергии.

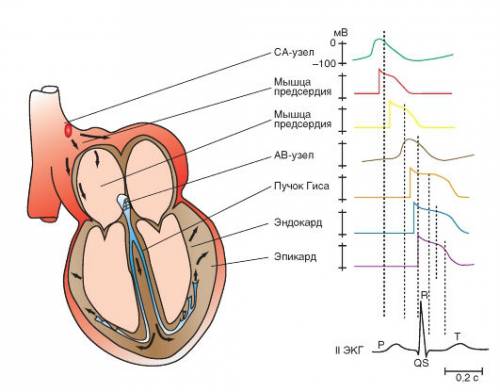

Вторая разновидность клеток миокарда — это проводящие кардиомиоциты, которые формируют проводящую систему сердца. Проводящие миоциты обеспечивают передачу импульса к сократительным мышечным клеткам.

Функции сердечной мышечной ткани:

- Насосная;

- обеспечивает ток крови в кровеносном русле.

Компоненты сократительной системы

Особенности строения мышечной ткани обусловлены выполняемыми функциями, возможностью принимать и проводить импульсы, способностью к сокращению. Механизм сокращения заключается в согласованной работе ряда элементов: миофибрилл, сократительных белков, митохондрий, миоглобина.

В цитоплазме мышечных клеток имеются особые сократительные нити — миофибриллы, сокращение которых возможно при содружественной работе белков — актина и миозина, а также при участии ионов Са. Митохондрии снабжают все процессы энергией. Также энергетические запасы образуют гликоген и липиды. Миоглобин необходим для связывания O 2 и формирование его запаса на период сокращения мышцы, так как во время сокращения идет сдавление кровеносных сосудов и снабжение мышц O2 резко снижается.

Таблица. Соответствие между характеристикой мышечной ткани и ее видом

| Вид ткани | Характеристика |

|---|---|

| Гладкомышечная | Входит в состав стенок кровеносных сосудов |

| Структурная единица – гладкий миоцит | |

| Сокращается медленно, неосознанно | |

| Поперечная исчерченность отсутствует | |

| Скелетная | Структурная единица – многоядерное мышечное волокно |

| Свойственна поперечная исчерченность | |

| Сокращается быстро, осознанно |

Где находится мышечная ткань?

Гладкие мышцы являются составной частью стенок внутренних органов: желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, сосудов. Входят в состав капсулы селезенки, кожных покровов, сфинктера зрачка.

Скелетная мускулатуразанимают около 40% от массы тела человека, с помощью сухожилий крепятся к костям. Из этой ткани состоят скелетные мышцы, мышцы рта, языка, глотки, гортани, верхнего участка пищевода, диафрагмы, мимическая мускулатура. Также поперечно полосатые мышцы находится в миокарде.

Чем мышечное волокно скелетной мышцы отличается от гладкой мышечной ткани?

Волокна поперечнополосатых мышц намного длиннее (до 12см), чем клеточные элементы гладкомышечной ткани (0,05-0,4мм). Также скелетные волокна имеют поперечную исчерченность благодаря особому расположению нитей актина и миозина. Для гладких мышц это не характерно.

В мышечных волокнах находится много ядер, а сокращение волокон сильное, быстрое и осознанное. В отличие от гладких мышц, клетки гладкомышечной ткани одноядерные, способны сокращаться в медленном темпе и неосознанно.

Сердечная мышечная ткань

Сердечная мышечная ткань развивается из переднего отдела висцеральных листков спланхнотома. Из этих листков выделяются 2 миоэпикардиальные пластинки: правая и левая. Клетки этих пластинок дифференцируются в 2 направлениях: из одних развивается мезотелий, покрывающий эпикард, из других — кардиомиоциты 5 разновидностей: 1 — сократительные, 2 — пейсмекерные, 3 — проводящие, 4 — промежуточные, 5 — секреторные, или эндокринные.

Строение кардиомиоцитов. Кардиомиоциты имеют цилиндрическую форму, их длина 50-120 и диаметр 10-20 мкм. Кардиомиоциты своими концами соединяются друг с другом, образуя функциональные сердечные мышечные волокна. Места соединения кардиомиоцитов называются вставочными дисками (discus intercalatus). В дисках имеются интердигитации десмосомы, места прикрепления актиновых филаментов и нексусы. Через последние происходит обмен веществ между кардиомиоцитами. Снаружи кардиомиоциты покрыты сарколеммой, состоящей из наружной (базальной) мембраны и плазмолеммы. От боковых поверхностей кардиомиоцитов отходят отростки, вплетающиеся в боковые поверхности кардиомиоцитов соседнего волокна. Это мышечные анастомозы.

Ядра кардиомиоцитов (одно-два) — овальной формы, обычно полиплоидные, располагаются в центре клетки. Миофибриллы локализованы по периферии. Органеллы — одни развиты слабо (гранулярная ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы), другие — хорошо (митохондрии, гладкая ЭПС, миофибриллы). В оксифильной цитоплазме имеются включения миоглобипа, гликогена и липидов.

Строение миофибрилл такое же, как и в скелетной мышечной ткани. Актиновые филаменты формируют светлый диск (I), разделенный телофрагмой за счет миозиновых филаментов и концов актиновых образуется диск А (анизотропный), разделенный мезофрагмой. В средней части диска А имеется Н-полоска, ограниченная концами актиновых филаментов.

Волокна сердечной мышцы отличаются от волокон скелетной мускулатуры тем, что состоят из отдельных клеток—кардиомиоцитов, наличием мышечных анастомозов, центральным расположением ядер (в волокне скелетной мышцы — под сарколеммой), увеличенных диаметром Т-каналов, так как в их состав входит и плазмолемма, и базальная мембрана (в волокнах скелетной мышцы — только плазмолемма).

Процесс сокращения в волокнах сердечной мышцы осуществляется по такому же принципу, как и в волокнах скелетной мышечной ткани.

Проводящие кардиомиоциты характеризуются большим диаметром (до 50 мкм), более светлой цитоплазмой, центральным или эксцентричным расположением ядер, малым содержанием миофибрилл, более простым устройством вставочных дисков. В дисках меньше десмосом, интердигитаций, нексусов и мест прикрепления актиновых филаментов. В проводящих кардиомиоцитах отсутствуют Т-каналы. Проводящие кардиомиоциты могут соединяться друг с другом не только своими концами, но и боковыми поверхностями.

Функция проводящих кардиомиоцитов заключается в выработке и передаче сократительного импульса на сократительные кардиомиоциты.

Эндокринные кардиомиоциты располагаются только в предсердиях, имеют более отростчатую форму, слабо развитые миофибриллы, вставочные диски, Т-каналы. В них хорошо развиты гранулярная ЭПС, комплекс Гольджи и митохондрии, в их цитоплазме имеются гранулы секрета.

Функция эндокринных кардиомиоцитов — секреция предсердного натрийуретического фактора (ПНФ), который регулирует сократимость сердечной мышцы, объем циркулирующей жидкости, артериальное давление, диурез.

Регенерация сердечной мышечной ткани — только физиологическая, внутриклеточная. При повреждении волукна сердечной мышцы не восстанавливаются, а замещаются соединительной тканью (гистотипическая регенерация).

ЛЕКЦИЯ 9

НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Нервная ткань является функционально ведущей тканью НС и состоит из нейроцитов (нервных клеток) и нейроглии.

Нейроны (нейроциты) обладают 4 свойствами:

1) способны воспринимать раздражение;

2) способны возбуждаться;

3) способны вырабатывать импульс;

4) способны передавать вырабатываемый импульс другим нейронам или на рабочие органы.

Нейроглия создает условия, в которых развиваются и функционируют нейроны, и выполняет следующие функции:

1) трофическую;

2) изолирующую;

3) защитную;

4) секреторную;

5) опорную;

6) барьерную;

7) участвуют в обмене медиаторов;

8) участвуют в водно-солевом обмене;

9) выделяют фактор роста нейроцитов.

Источник развития — эктодерма. Нервная ткань развивается из нервного гребня, нейральных плакод и нервной трубки.

Нервный гребень образуется в процессе замыкания нервного желобка в нервную трубку. Часть клеток желобка и кожной эктодермы, не вошедших ни в нервную трубку, ни в эктодерму, образуют нервный гребень, расположенный между нервной трубкой и кожной эктодермой. Из нервного гребня развиваются спинномозговые узлы, нервные узлы периферической вегетативной системы, часть нервных узлов головы.

Нейральные плакоды — это утолщение кожной эктодермы вблизи головного конца нервной трубки. Нейральные плакоды принимают участие в развитии 4 нервных узлов головы: V, VII, IX, X пар черепно-мозговых нервов.

Из нервной трубки развиваются головной и спинной мозг, нейроны и нейроглия сетчатки глаза. Клетки, входящие в состав нервной трубки, представляют собой многорядный эпителий, в котором различают нейроэпителиальные призматические клетки, называемые вентрикулярными, и кубические, называемые субвентрикулярными и экстравентрикулярными. Все эти клетки дифференцируются на 2 разновидности: 1) нейробласты, из которых развиваются нервные клетки, и 2) глиобласты, являющиеся источником глиальных клеток (глиоцитов).

В процессе дифференцировки нейробласты утрачивают способность к делению, у них появляется 1-й отросток (аксон), потом дендриты. Достоверным признаком дифференцировки считается появление нейрофибрилл.

40.Сердечная мышечная ткань

40.1.Источник развития

Источником развития сердечной мышечной ткани служит миоэпикардиалъная пластинка висцерального листка спланхнотома (целомическая выстилка в шейной части эмбриона). Клетки этой пластинки (миобласты) активно размножаются митозом и постепенно образуют миофиламенты, формирующие миофибриллы. С появлением последних клетки именуются сердечными миоцитами, или кардиомиоцитами). Миофибриллы первоначально не обладают поперечной исчерченностыо и строгой ориентацией в клетке; в дальнейшем они располагаются вдоль ее длинной оси, а их тонкие филаменты прикрепляются к уплотненным участкам сарколеммы (Z-веществу) у концов кардиомиоцитов.

Дифференцировка кардиомиоцитов, в отличие от волокон скелетной мышечной ткани, сочетается с их размножением: гликоген и миофибриллы накапливаются в саркоплазме клеток, которые еще продолжают делиться, уже обладая сократительной способностью. В период деления сердечных миоцитов часть их миофибрилл подверагается распаду с последующей повторной сборкой. В цитоплазме дифференцирующихся кардиомиоцитов нарастает содержание рибосом, цистерн грЭПС, митохондрий. Из-за отсутствия цитотомии при делении некоторые клетки становятся двуядерными. Способность кардиомиоцитов человека к полному митотическому делению утрачивается к моменту рождения или в первые месяцы жизни. Вместе с тем. в этих клетках начинаются процессы полиплоидизации, протекающие, как предполагают, путем обычного, но незавершенного митоза и продолжающиеся в кардиомиоцитах желудочков до 8-12 лет. Выстраиваясь в цепочки, сердечные миоциты не сливаются друг с другом (как это происходит при развитии скелетного мышечного волокна), а формируют сложные межклеточные соединения — вставочные диски, связывающие кардиомиоциты в функциональные волокна.

40.2.Особенности строения

Типичные кардиомиоциты Основной элемент сердечной мышечной ткани — типичные кардиомиоциты (слово «типичные» часто опускают). Это клетки цилиндрической формы, которые стыкуются друг с другом своими основаниями, образуя функциональные волокна. Последние связаны многочисленными анастомозами — за счет того, что в этих участках кардиомиоциты на концах раздвоены и контактируют с клетками сразу двух волокон. Диаметр клеток (а значит, и диаметр волокон) — примерно 20 мкм, что существенно меньше диаметра истинных волокон скелетной мышечной ткани (примерно 50—70 мкм). Длина кардиомиоцитов — около 100 мкм.

Вставочные диски.

Места контактов соседних кардиомиоцитов в функциональных волокнах называются вставочными дисками. На световых препаратах они выглядят как поперечные темные полосы в волокнах. Не надо пугать эти полосы с более мелкой поперечной исчерченностью, обусловленной исчерченностью миофибрилл кардиомиоцитов.

В области вставочных дисков между кардиомиоцитами существуют контакты трех видов:

интердигитации — пальцевидные впячивания клеток друг в друга;

десмосомы — контакты, обеспечивающие более прочное сцепление клеток;

нексусы — контакты, пронизанные гидрофильными каналами и потому обеспечивающие электрическую связь между кардиомиоцитами.

Функциональные волокна окружены базальной мембраной. Таким образом, последняя покрывает лишь боковые поверхности кардиомиоцитов, но не заходит на их основания (торцевые поверхности).

Дополнительные клеточные элементы

Миосателлитов или иных камбиальных клеток в сердечной мышечной ткани нет. А сами кардиомиоциты утрачивают способность делиться к моменту рождения ребенка или в первые месяцы жизни. Поэтому при регенерации новые кардиомиоциты и функциональные волокна не образуются. Регенерация осуществляется только путем гипертрофии (увеличения объема) сохранившихся клеток.

Однако кроме типичных (сократительных, или рабочих) кардиомиоцитов, в сердце присутствуют и другие их разновидности: секреторные, а также атипичные кардиомиоциты (составляющие проводящую систему сердца).

27. Сердечная поперечно-полосатая мышечная ткань. Виды кардиомиоцитов. Особенности строения сократительных кардиомиоцитов. Регенерация.

Эта ткань локализуется в мышечной оболочке сердца (миокарде) и устьях связанных с ним крупных сосудов.

Функциональные особенности

1) автоматизм,

2) ритмичность,

3) непроизвольность,

4) малая утомляемость.

На активность сокращений оказывают влияние гормоны и нервная система (симпатическая и парасимпатическая).

Б.2.1. Гистогенез сердечной мышечной ткани

Источником развития сердечной мышечной ткани является миоэпикардиальная пластинка висцерального листка спланхнотома. В ней образуются СКМ (стволовые клетки миогенеза), дифференцирующиеся в кардиомиобласты, активно размножающиеся митозом. В их цитоплазме постепенно образуются миофиламенты, формирующие миофибриллы. С появлением последних клетки именуются кардиомиоцитами (или сердечными миоцитами). Способность кардиомиоцитов человека к полному митотическому делению утрачивается к моменту рождения или в первые месяцы жизни. В этих клетках начинаются процессы полиплоидизации. Сердечные миоциты выстраиваются в цепочки, но не сливаются друг с другом, как это происходит при развитии скелетного мышечного волокна. Клетки формируют сложные межклеточные соединения — вставочные диски, связывающие кардиомиоциты в функциональные волокна (функциональный синцитий).

Строение сердечной мышечной ткани

Как уже отмечалось, сердечная мышечная ткань образована клетками — кардиомиоцитами, связанными друг с другом в области вставочных дисков и образующими трехмерную сеть ветвящихся и анастомозирующих функциональных волокон.

Разновидности кардиомиоцитов

1. сократительные

1) желудочковые (призматические)

2) предсердные (отростчатые)

2. кардиомиоциты проводящей системы сердца

1) пейсмекеры (Р-клетки, водители ритма 1 порядка)

2) переходные (водители ритма 2 порядка)

3) проводящие (водители ритма 3 порядка)

3. секреторные (эндокринные)

Типы кардиомиоцитов | Локализация и функции кардиомиоцитов |

А. Сократительные кардиомиоциты (СКМЦ) 1. Желудочковые (призматические) 2. Предсердные (отростчатые) | • Сократительный миокард желудочков и предсердий • Мышечные оболочки устьев аорты и легочной артерии • Непроизвольное ритмичное сокращение – расслабление в автоматическом круглосуточном режиме |

Б. Кардиомиоциты проводящей системы сердца (ПСС) 1. Пейсмекеры (Р- клетки, водители ритма I порядка) 2. Переходные (водители ритма II порядка) 3. Проводящие (водители ритма Ш порядка) | • В структурных компонентах ПСС (узлы, пучки, ножки и др.) • Ритмичная генерация биопотенциалов (в автоматическом режиме), их проведение в сердечной мышце и передача на СКМЦ |

В. Секреторные (эндокрин-ные) кардиомиоциты | • В миокарде предсердий • Секреция натрийуретического фактора (регулирует функцию почек) |

Кардиомиоциты проводящей системы сердца (ПСС)

• Неправильная призматическая форма

• Размер по длиннику 8- 20 мкм, в ширину 2-5 мкм

• Общий план строения (см. выше СКМЦ)

• Слабое развитие всех органелл (в т.ч. миофибрилл)

• Вставочные диски имеют меньше десмосом

Секреторные (эндокринные) кардиомиоциты

• Отростчатая форма

• Размер по длиннику 15-20 мкм, в ширину 2-5 мкм

• Общий план строения (см. выше СКМЦ)

• Развиты органеллы экспортного синтеза

• Много секреторных гранул

• Миофибриллы развиты слабо

Структурно-функциональные аппараты кардиомиоцитов

1. Сократительный аппарат (наиболее развит в СКМЦ)

Представлен миофибриллами, каждая из которых состоит из тысяч последовательно соединенных телофрагмами саркомеров, содержащих актиновые (тонкие) и миозиновые (толстые) миофиламенты. Конечные участки миофибрилл прикрепляются со стороны цитоплазмы к вставочным дискам с помощью полосок слипания (расщепления и вплетения актиновых нитей в подмембранные области плазмолеммы миоцитов

Обеспечивает сильное ритмичное энергоемкое кальцийзависимое сокращение ↔ расслабление («модель скользящих нитей»)

2. Транспортный аппарат (развит в СКМЦ) — аналогичен таковому в скелетных мышечных волокнах

3. Опорный аппарат

Представлен сарколеммой, вставочными дисками, полосками слипания, анастомозами, цитоскелетом, телофрагмами, мезофрагмами.

Обеспечивает формообразовательную, каркасную, локомоторную и интеграционную функции.

4. Трофико-энергетический аппарат – представлен саркосомами и включениями гликогена, миоглобина и липидов.

5. Аппарат синтеза, структуризации и регенерации.

Представлен свободными рибосомами, ЭПС, кГ, лизосомами, секреторными гранулами (в секреторных кардиомиоцитах)

Обеспечивает ресинтез сократительных и регуляторных белков миофибрилл, другие эндорепродукционные процессы, секрецию компонентов базальной мембраны и ПНУФ (секреторные кардиомиоциты)

6. Нервный аппарат

Представлен нервными волокнами, рецепторными и двигательными нервными окончаниями вегетативной нервной системы.

Обеспечивает адаптационную регуляцию сократительной и других функций кардиомиоцитов.

Регенерация сердечной мышечной ткани

А. Механизмы

1. Эндорепродукция

2. Синтез компонентов базальной мембраны

3. Пролиферация кардиомиоцитов возможна в эмбриогенезе

Б. Виды

1. Физиологическая

• Протекает постоянно, обеспечивает возрастное (в т.ч. у детей) увеличение массы миокарда (рабочая гипертрофия миоцитов без гиперплазии)

• Усиливается при повышении нагрузки на миокард → рабочая гипертрофия миоцитов без гиперплазии (у людей физического труда, у беременных)

2. Репаративная

• Дефект мышечной ткани кардиомиоцитами не восполняется (на месте повреждения образуется соединительнотканный рубец)

Регенерация кардиомиоцитов (и физиологическая, и репаративная) осуществляется только по механизму эндорепродукции. Причины:

1) отсутствуют малодифференцированные клетки,

2) кардиомиоциты не способны к делению,

3) они не способны к дедифференцировке.

Функции мышечных тканей, виды и структура

Организм всех животных, в том числе и человека, состоит из четырех типов тканей: эпителиальной, нервной, соединительной и мышечной. О последней и пойдет речь в данной статье.

Разновидности мышечной ткани

Она бывает трех видов:

- поперечно-полосатая;

- гладкая;

- сердечная.

Функции мышечных тканей разных видов несколько отличаются. Да и строение тоже.

Где находятся мышечные ткани в организме человека?

Мышечные ткани разных видов занимают различное местоположение в организме животных и человека. Так, из сердечной мускулатуры, как понятно из названия, построено сердце.

Из поперечно-полосатой мышечной ткани образуются скелетные мускулы.

Гладкие мышцы выстилают изнутри полости органов, которым необходимо сокращаться. Это, к примеру, кишечник, мочевой пузырь, матка, желудок и т.д.

Структура мышечной ткани разных видов различается. О ней поговорим подробнее дальше.

Как устроена мышечная ткань?

Она состоит из больших по размеру клеток — миоцитов. Они также еще называются волокнами. Клетки мышечной ткани обладают несколькими ядрами и большим количеством митохондрий — органоидов, отвечающих за выработку энергии.

Кроме того, строение мышечной ткани человека и животных предусматривает наличие небольшого количества межклеточного вещества, содержащего коллаген, который придает мышцам эластичность.

Давайте рассмотрим строение и функции мышечных тканей разных видов по отдельности.

Структура и роль гладкой мышечной ткани

Данная ткань контролируется вегетативной нервной системой. Поэтому человек не может сокращать сознательно мышцы, построенные из гладкой ткани.

Формируется она из мезенхимы. Это разновидность эмбриональной соединительной ткани.

Сокращается данная ткань намного менее активно и быстро, чем поперечно-полосатая.

Гладкая ткань построена из миоцитов веретеновидной формы с заостренными концами. Длина данных клеток может составлять от 100 до 500 микрометров, а толщина — около 10 микрометров. Клетки данной ткани являются одноядерными. Ядро расположено в центре миоцита. Кроме того, хорошо развиты такие органоиды, как агранулярная ЭПС и митохондрии. Также в клетках гладкой мышечной ткани присутствует большое количество включений из гликогена, которые представляют собой запасы питательных веществ.

Элементом, который обеспечивает сокращение мышечной ткани данного вида, являются миофиламенты. Они могут быть построены из двух сократительных белков: актина и миозина. Диаметр миофиламентов, которые состоят из миозина, составляет 17 нанометров, а тех, которые построены из актина — 7 нанометров. Существуют также промежуточные миофиламенты, диаметр которых составляет 10 нанометров. Ориентация миофибрилл продольная.

В состав мышечной ткани данного вида также входит межклеточное вещество из коллагена, которое обеспечивает связь между отдельными миоцитами.

Функции мышечных тканей этого вида:

- Сфинктерная. Заключается в том, что из гладких тканей устроены круговые мышцы, регулирующие переход содержимого из одного органа в другой или из одной части органа в другую.

- Эвакуаторная. Заключается в том, что гладкие мышцы помогают организму выводить ненужные вещества, а также принимают участие в процессе родов.

- Создание просвета сосудов.

- Формирование связочного аппарата. Благодаря ему многие органы, такие как, например, почки, удерживаются на своем месте.

Теперь давайте рассмотрим следующий вид мышечной ткани.

Поперечно-полосатая

Она регулируется соматической нервной системой. Поэтому человек может сознательно регулировать работу мышц данного вида. Из поперечно-полосатой ткани формируется скелетная мускулатура.

Данная ткань состоит из волокон. Это клетки, которые обладают множеством ядер, расположенных ближе к плазматической мембране. Кроме того, в них находится большое количество гликогеновых включений. Хорошо развиты такие органоиды, как митохондрии. Они находятся вблизи сократительных элементов клетки. Все остальные органеллы локализуются неподалеку от ядер и развиты слабо.

Структурами, благодаря которым поперечно-полосатая ткань сокращается, являются миофибриллы. Их диаметр составляет от одного до двух микрометров. Миофибриллы занимают большую часть клетки и расположены в ее центре. Ориентация миофибрилл продольная. Они состоят из светлых и темных дисков, которые чередуются, что и создает поперечную «полосатость» ткани.

Функции мышечных тканей данного вида:

- Обеспечивают перемещение тела в пространстве.

- Отвечают за передвижение частей тела друг относительно друга.

- Способны к поддержанию позы организма.

- Участвуют в процессе регуляции температуры: чем активнее сокращаются мышцы, тем выше температура. При замерзании поперечно-полосатые мышцы могут начать сокращаться непроизвольно. Этим и объясняется дрожь в теле.

- Выполняют защитную функцию. Особенно это касается мышц брюшного пресса, которые защищают многие внутренние органы от механических повреждений.

- Выступают в роли депо воды и солей.

Сердечная мышечная ткань

Данная ткань похожа одновременно и на поперечно-полосатую, и на гладкую. Как и гладкая, она регулируется вегетативной нервной системой. Однако сокращается она так же активно, как и поперечно-полосатая.

Состоит она из клеток, называющихся кардиомиоцитами.

Функции мышечной ткани данного вида:

- Она всего одна: обеспечение передвижения крови по организму.

Биология для студентов — 12. Морфо-функциональная характеристика сердечной поперечно-полосатой мышечной ткани. Строение и значение вставочных дисков. Понятие сердечных мышечных волокон. Регенерация

Сердечная мышечная ткань. Гистогенез и виды клеток. Источники развития сердечной поперечнополосатой мышечной ткани — симметричные участки висцерального листка спланхнотома в шейной части зародыша — так называемые миоэпикардиалъные пластинки. Из них дифференцируются также клетки мезотелия эпикарда. В ходе гистогенеза возникает 3 вида кардиомиоцитов:

- рабочие, или типичные, или же сократительные,

- атипичные (сюда входят пейсмекерные, проводящие и переходные кардиомиоциты),

- секреторные.

Рабочие (сократительные) кардиомиоциты образуют свои цепочки. Укорачиваясь, они обеспечивают силу сокращения всей сердечной мышцы. Рабочие кардиомиоциты способны передавать управляющие сигналы друг другу.

Синусные (пейсмекерные) кардиомиоциты способны автоматически в определенном ритме сменять состояние сокращения на состояние расслабления. Они воспринимают управляющие сигналы от нервных волокон, в ответ на что изменяют ритм сократительной деятельности. Синусные (пейсмекерные) кардиомиоциты передают управляющие сигналы переходным кардиомиоцитам, а последние — проводящим.

Проводящие кардиомиоциты образуют цепочки клеток, соединенных своими концами. Первая клетка в цепочке воспринимает управляющие сигналы от синусных кардиомиоцитов и передает их далее — другим проводящим кардиомиоцитам. Клетки, замыкающие цепочку, передают сигнал через переходные кардиомиоциты рабочим.

Секреторные кардиомиоциты выполняют особую функцию. Они вырабатывают гормон — натрийуретический фактор, участвующий в процессах регуляции мочеобразования и в некоторых других процессах.

Сократительные кардиомиоциты имеют удлиненную (100—150 мкм) форму, близкую к цилиндрической. Их концы соединяются друг с другом, так что цепочки клеток составляют так называемые функциональные волокна (толщиной до 20 мкм). В области контактов клеток образуются так называемые вставочные диски. Кардиомиоциты могут ветвиться и образуют трехмерную сеть. Их поверхности покрыты базальной мембраной, в которую снаружи вплетаются ретикулярные и коллагеновые волокна. Ядро кардиомиоцита (иногда их два) овальное и лежит в центральной части клетки. У полюсов ядра сосредоточены немногочисленные органеллы общего значения.

Миофибриллы слабо обособлены друг от друга, могут расщепляться. Их строение аналогично строению миофибрилл миосимпласта скелетного мышечного волокна. От поверхности плазмолеммы в глубь кардиомиоцита направлены Т-трубочки, находящиеся на уровне Z-линии. Их мембраны сближены, контактируют с мембранами гладкой эндоплазматической (т.е. саркоплазматической) сети. Петли последней вытянуты вдоль поверхности миофибрилл и имеют латеральные утолщения (L-системы), формирующие вместе с Т-трубочками триады или диады. В цитоплазме имеются включения гликогена и липидов, особенно много включений миоглобина. Механизм сокращения кардиомиоцитов такой же, как у миосимпласта.

Кардиомиоциты соединяются друг с другом своими торцевыми концами. Здесь образуются так называемые вставочные диски: эти участки выглядят как тонкие пластинки при увеличении светового микроскопа. Фактически же концы кардиомиоцитов имеют неровную поверхность, поэтому выступы одной клетки входят во впадины другой. Поперечные участки выступов соседних клеток соединены друг с другом интердигитациями и десмосомами. К каждой десмосоме со стороны цитоплазмы подходит миофибрилла, закрепляющаяся концом в десмоплакиновом комплексе. Таким образом, при сокращении тяга одного кардиомиоцита передается другому. Боковые поверхности выступов кардиомиоцитов объединяются нексусами (или щелевыми соединениями). Это создает между ними метаболические связи и обеспечивает синхронность сокращений.

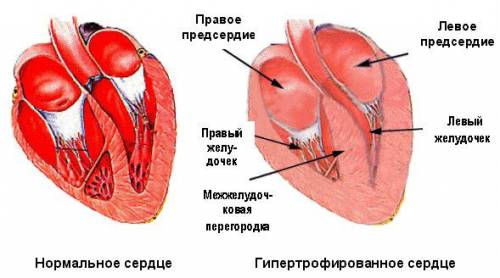

При длительной усиленной работе (например, в условиях постоянно повышенного артериального давления крови) происходит рабочая гипертрофия кардиомиоцитов. Стволовых клеток или клеток-предшественников в сердечной мышечной ткани не обнаружено, поэтому погибающие кардиомиоциты (в частности, при инфаркте миокарда) не восстанавливаются, а замещаются элементами соединительной ткани.

свойства, почему болит мышечная ткань, ее спазм

Сердечная мышца (миокард) в структуре сердца человека расположена в срединном слое между эндокардом и эпикардом. Именно она обеспечивает бесперебойную работу по «перегонке» насыщенной кислородом крови во все органы и системы организма.

Любая слабость отражается на кровотоке, требует компенсаторной перестройки, слаженного функционирования системы кровоснабжения. Недостаточная способность к приспособлению вызывает критическое снижение работоспособности сердечной мышцы и ее заболевания.

Выносливость миокарда обеспечивается его анатомическим строением и наделенными возможностями.

Особенности строения

Принято по размеру стенки сердца судить о развитии мышечного слоя, потому что эпикард и эндокард в норме представляют собой очень тонкие оболочки. Ребенок рождается с одинаковой толщиной правого и левого желудочка (около 5 мм). К подростковому возрасту левый желудочек увеличивается на 10 мм, а правый всего на 1 мм.

У взрослого здорового человека в фазе расслабления толщина левого желудочка колеблется от 11 до 15 мм, правого — 5–6 мм.

Особенностью мышечной ткани являются:

- поперечнополосатая исчерченность, образованная миофибриллами клеток кардиомиоцитов;

- наличие волокон двух видов: тонких (актиновых) и толстых (миозина), связанных поперечными мостиками;

- соединением миофибрилл в пучки, разной длины и направленности, что позволяет выделить три слоя (поверхностный, внутренний и средний).

Сердечная мышца по строению непохожа на скелетную и гладкомышечную мускулатуру, обеспечивающую движение и защиту внутренних органов

Морфологические особенности структуры обеспечивают сложный механизм сокращения сердца.

Как сокращается сердце?

Сократимость — одно из свойств миокарда, заключающееся в создании ритмических движений предсердий и желудочков, позволяющих прокачивать кровь в сосуды. Камеры сердца постоянно проходят через 2 фазы:

- Систола — вызывается соединением актина и миозина под воздействием энергии АТФ и выхода ионов калия из клеток, при этом тонкие волокна скользят по толстым и пучки уменьшаются в длине. Доказана возможность волнообразных движений.

- Диастола — происходит расслабление и разъединение актина и миозина, восстановление затраченной энергии за счет синтеза из полученных по «мостикам» ферментов, гормонов, витаминов.

Установлено, что силу сокращений обеспечивает входящий внутрь миоцитов кальций.

Весь цикл сокращения сердца, включая систолу, диастолу и общую паузу за ними, при нормальном ритме укладывается в 0,8 сек. Начинается с систолы предсердий, происходит наполнение кровью желудочков. Затем предсердия «отдыхают», переходя в фазу диастолы, а желудочки сокращаются (систола).

Подсчет времени «работы» и «отдыха» сердечной мышцы показал, что за сутки на состояние сокращения приходится 9 час 24 мин, а на расслабление — 14 час 36 мин.

Последовательность сокращений, обеспечение физиологических особенностей и потребностей организма при нагрузке, волнениях зависит от связи миокарда с нервной и эндокринной системами, способности принимать и «расшифровывать» сигналы, активно приспосабливаться к жизненным условиям человека.

Распространение возбуждения от синусового узла можно проследить по интервалам и зубцам ЭКГ

Сердечные механизмы, обеспечивающие сокращение

Свойства сердечной мышцы имеют такие цели:

- поддержать сокращение миофибрилл;

- обеспечить правильный ритм для оптимального наполнения полостей сердца;

- сохранить возможность проталкивания крови в любых экстремальных для организма условиях.

Для этого миокард обладает следующими способностями.

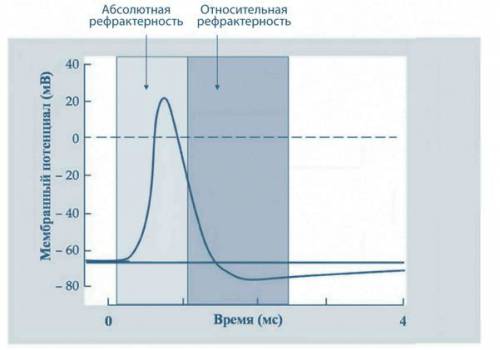

Возбудимостью — способностью миоцитов отвечать на любых поступивших возбудителей. От сверхпороговых раздражений клетки защищают себя состоянием рефрактерности (потери способности к возбуждению). В нормальном цикле сокращения различают абсолютную рефрактерность и относительную.

- В период абсолютной рефрактерности на протяжении от 200 до 300 мсек миокард не отвечает даже на сверхсильные раздражители.

- При относительной — способен реагировать только на достаточно сильные сигналы.

Этим свойством мышца сердца не позволяет «отвлекать» механизм сокращения в фазу систолы

Проводимостью — свойством принимать и передавать импульсы к разным отделам сердца. Его обеспечивает особый вид миоцитов, имеющих отростки, очень похожие на нейроны головного мозга.

Автоматизмом — способностью создавать внутри миокарда собственный потенциал действия и вызывать сокращения даже в изолированном от организма виде. Это свойство позволяет проводить реанимацию в экстренных случаях, поддерживать кровоснабжение мозга. Велико значение расположенной сети клеток, их скопления в узлах при трансплантации донорского сердца.

Клетки-пейсмекеры (водители ритма) становятся главными, если ослаблены процессы реполяризации и деполяризации в основных узлах. Они подавляют «чужую» возбудимость и импульсы, пытаются взять на себя руководящую роль. Локализуются во всех отделах сердца. Возможности сдерживаются достаточной силой синусового узла.

Значение биохимических процессов в миокарде

Жизнеспособность кардиомиоцитов обеспечивается поступлением питательных веществ, кислорода и синтезом энергии в виде аденозинтрифосфорной кислоты.

Все биохимические реакции максимально идут во время систолы. Процессы называются аэробными, поскольку возможны только при достаточном количестве кислорода. В минуту левый желудочек потребляет на каждые 100 г массы 2 мл кислорода.

Для производства энергии используются доставленные с кровью:

- глюкоза,

- молочная кислота,

- кетоновые тела,

- жирные кислоты,

- пировиноградная и аминокислоты,

- ферменты,

- витамины группы В,

- гормоны.

В случае увеличения частоты сердечных сокращений (физическая нагрузка, волнения) потребность в кислороде возрастает в 40–50 раз, также значительно увеличивается расход биохимических компонентов.

Какими компенсаторными механизмами обладает сердечная мышца?

У человека не возникает патологии до тех пор, пока хорошо работают механизмы компенсации. Регуляцией занимается нейроэндокринная система.

Симпатический нерв доставляет к миокарду сигналы о необходимости усиленных сокращений. Это достигается более интенсивным метаболизмом, повышенным синтезом АТФ.

Аналогичное действие наступает при повышенном синтезе катехоламинов (адреналин, норадреналин). В таких случаях усиленная работа миокарда требует повышенного поступления кислорода.

Если атеросклеротическое сужение коронарных сосудов не позволяет обеспечить сердечную мышцу в необходимом объеме, то выделяется медиатор ацетилхолин. Он защищает миокард и способствует сохранению сократительной деятельности в условиях кислородной недостаточности.

Блуждающий нерв помогает уменьшить частоту сокращений во время сна, в период отдыха, сохранить запасы кислорода.

Важно учитывать рефлекторные механизмы приспособления.

Тахикардия вызывается застойным растяжением устьев полых вен.

Рефлекторное замедление ритма возможно при стенозе аорты. При этом повышенное давление в полости левого желудочка раздражает окончания блуждающего нерва, способствует брадикардии и гипотонии.

Продолжительность диастолы увеличивается. Создаются благоприятные условия для функционирования сердца. Поэтому стеноз устья аорты считается хорошо компенсированным пороком. Он позволяет пациентам дожить до преклонного возраста.

Как относиться к гипертрофии?

Обычно длительная повышенная нагрузка вызывает гипертрофию. Толщина стенки левого желудочка увеличивается более чем на 15 мм. В механизме образования важным моментом является отставание прорастания капилляров вглубь мышцы. В здоровом сердце количество капилляров на мм2 сердечной мышечной ткани составляет около 4000, а при гипертрофии показатель снижается до 2400.

Поэтому состояние до определенного момента считается компенсаторным, но при значительном утолщении стенки ведет к патологии. Обычно развивается в том отделе сердца, который должен усиленно работать, чтобы протолкнуть кровь сквозь суженное отверстие либо преодолеть препятствие сосудов.

Гипертрофированная мышца способна длительное время поддерживать кровоток при пороках сердца.

Мышца правого желудочка развита слабее, она работает против давления 15–25 мм рт. ст. Поэтому компенсация при митральном стенозе, легочном сердце удерживается недолго. Но правожелудочковая гипертрофия имеет большое значение при остром инфаркте миокарда, сердечной аневризме в зоне левого желудочка, снимает перегрузку. Доказаны значительные возможности именно правых отделов в тренировке при занятиях физическими упражнениями.

Утолщение левого желудочка компенсирует пороки аортальных клапанов, митральную недостаточность

Может ли сердце приспособиться к работе в условиях гипоксии?

Важным свойством приспособления к работе без достаточного поступления кислорода является анаэробный (бескислородный) процесс синтеза энергии. Очень редкое явление для органов человека. Включается только в экстренных случаях. Позволяет мышце сердца продолжить сокращения.

Негативными последствиями являются накопление продуктов распада и переутомление мышечных фибрилл. Одного сердечного цикла не хватает для ресинтеза энергии.

Однако подключается другой механизм: тканевая гипоксия рефлекторно заставляет надпочечники больше продуцировать альдостерон. Этот гормон:

- увеличивает количество циркулирующей крови;

- стимулирует повышение содержания эритроцитов и гемоглобина;

- усиливает венозный приток к правому предсердию.

Значит, позволяет адаптировать организм и миокард к недостатку кислорода.

Как возникает патология миокарда, механизмы клинических проявлений

Заболевания миокарда развиваются под воздействием разных причин, но проявляются только при срыве адаптационных механизмов.

Длительная потеря мышечной энергии, невозможность самостоятельного синтеза при отсутствии компонентов (особенно кислорода, витаминов, глюкозы, аминокислот) приводят к истончению слоя актомиозина, разрывают связи между миофибриллами, заменяя их фиброзной тканью.

Это заболевание называется дистрофией. Оно сопутствует:

- анемиям,

- авитаминозам,

- эндокринным расстройствам,

- интоксикациям.

Возникает как следствие:

- гипертензии,

- коронарного атеросклероза,

- миокардита.

Пациенты ощущают такие симптомы:

- слабость,

- аритмию,

- одышку при физическом напряжении,

- сердцебиение.

В молодом возрасте наиболее частой причиной может быть тиреотоксикоз, сахарный диабет. При этом явных симптомов увеличения щитовидной железы не обнаруживается.

Воспалительный процесс мышцы сердца называется миокардитом. Он сопровождает как инфекционные заболевания детей и взрослых, так и несвязанные с инфекцией (аллергический, идиопатический).

Развивается в очаговом и диффузном виде. Разрастания воспалительных элементов поражают миофибриллы, прерывают проводящие пути, изменяют активность узлов и отдельных клеток.

Больше информации о воспалительных заболеваниях миокарда советуем узнать из этой статьи

В результате у пациента формируется сердечная недостаточность (чаще правожелудочковая). Клинические проявления складываются из:

- болей в области сердца;

- перебоев ритма;

- одышки;

- расширения и пульсации шейных вен.

На ЭКГ фиксируют атриовентрикулярные блокады разной степени.

Наиболее известное заболевание, вызванное нарушенным поступлением крови к мышце сердца, — ишемия миокарда. Она протекает в виде:

- приступов стенокардии,

- острого инфаркта,

- хронической коронарной недостаточности,

- внезапной смерти.

Основным морфологическим субстратом при данной патологии служат участки мышцы сердца, обедненные питательными веществами и кислородом. В зависимости от степени поражения кардиомиоциты изменяются, подвергаются некрозу.

Все формы ишемии сопровождаются приступообразными болями. Их образно называют «криком голодающего миокарда». Течение и исход болезни зависит от:

- скорости оказания помощи;

- восстановления кровообращения за счет коллатералей;

- способности мышечных клеток адаптироваться к гипоксии;

- образования крепкого рубца.

Скандальный препарат, включенный в список допинга за то, что дает дополнительную энергию мышце сердца

Как помочь сердечной мышце?

Наиболее подготовленными к критическим воздействиям остаются люди, занимающиеся спортом. Следует четко отличать кардиотренинг, предлагаемый фитнес-центрами и лечебную гимнастику. Любые кардио-программы рассчитаны на здоровых людей. Усиленная тренированность позволяет вызвать умеренную гипертрофию левого и правого желудочков. При правильно поставленной работе человек сам контролирует по пульсу достаточность нагрузки.

Лечебная физкультура показана людям, страдающим какими-либо заболеваниями. Если говорить о сердце, то она имеет целью:

- улучшить регенерацию тканей после инфаркта;

- укрепить связки позвоночника и устранить возможность защемления околопозвоночных сосудов;

- «подстегнуть» иммунитет;

- восстановить нервно-эндокринную регуляцию;

- обеспечить работу вспомогательных сосудов.

ЛФК назначают врачи, комплекс лучше осваивать под наблюдением специалистов в санатории или лечебном заведении

Узнать об особенностях питания и наиболее полезных продуктах для миокарда можно в этой статье.

Лечение препаратами назначается в соответствии с их механизмом действия.

Для терапии в настоящее время имеется достаточный арсенал средств:

- снимающих аритмии;

- улучшающих метаболизм в кардиомиоцитах;

- усиливающих питание за счет расширения венечных сосудов;

- повышающих устойчивость к условиям гипоксии;

- подавляющих лишние очаги возбудимости.

С сердцем шутить нельзя, экспериментировать на себе не рекомендуется. Лечебные средства способен назначить и подобрать только врач. Чтобы как можно дольше не допустить патологических симптомов, нужна правильная профилактика. Каждый человек может помочь своему сердцу, ограничив прием алкоголя, жирной пищи, бросив курить. Регулярные физические упражнения способны решить множество проблем.