что это, виды, нормы, причины отклонений

Вы здесь: T-лимфоциты

T-лимфоциты (t-лимфоциты) — клетки, предшественники агранулоцитов, образуются в костном мозге. Принимают активное участие в работе иммунной системы, защищают организм от патогенного воздействия. Понижение или повышение количества Т-клеток в крови может свидетельствовать о развитии определенного патологического процесса.

Специфической симптоматики нарушения нет: определить отклонение содержания Т-клеток в крови от нормы можно только диагностическим путем. Общий маркер Т-лимфоцитов — CD3. Основные субпопуляции представлены пятью видами.

Субпопуляции Т-лимфоцитов находятся в костном мозге, образуются организмы из стволовых клеток. Созревание Т-лимфоцитов происходит в вилочковой железе (тимусе), после чего клетки поступают в селезенку, лимфатические узлы и начинают циркулировать по крови. На данном этапе начинается их полноценное функционирование — обеспечение защитных функций организма.

В процессе дифференциации клеток выделяют два основных этапа:

- антигензависимая дифференцировка Т-лимфоцитов — осуществляется в периферических органах иммунной системы;

- антигеннезависимая дифференцировка Т-лимфоцитов — осуществляется только в тимусе (вилочковая железа).

Жизненный цикл T-лимфоцитов разный: одни клетки могут жить несколько месяцев, другие — несколько лет и даже десятилетий. Не исключается, что Т-лимфоцит может проциркулировать в крови всю жизнь человека, если будет клеткой памяти. Такие клетки находятся в разных местах организма и обеспечивают пожизненный или очень длительный иммунитет человека. Подобные функции клетка получает после встречи с чужеродным организмом.

T-лимфоциты совместно с другими клетками крови обеспечивают эффективную работу иммунной системы. В человеческом организме Т-клетки решают массу крайне важных задач:

- синтезируют антитела;

- уничтожают чужеродные клетки;

- отвечают за иммунную память;

- уничтожают собственные клетки-мутанты;

- обеспечивают повышенную сенсибилизацию организма.

Все клетки этого типа внутри морфологически одинаковы, но свойствами поверхностных рецепторов будут отличаться.

Т-лимфоциты представлены в пяти видах, каждый из которых выполняет важные функции для организма. Различают следующие виды Т-лимфоцитов:

- Т-лимфоциты хелперы или «помощники» — присутствуют практически везде, «командуют» другими клетками, которые ускоряют или подавляют иммунный ответ;

- цитотоксические Т-лимфоциты или «киллеры» — убивают чужеродный организм за счет воздействия специального вещества (лимфокина), одна клетка может убить один патогенный организм;

- регуляторные Т-лимфоциты или супрессоры — подавляют реакцию;

- клетки иммунологической памяти — «запоминают» чужеродный организм и при попадании последнего в организм снова патоген будет мгновенно идентифицирован, что ускорит запуск процессов его уничтожения.

Кроме того, к В и к Т-лимфоцитам относятся нулевые клетки, которые не имеют точной морфологической структуры и функций при зарождении, но могут трансформироваться (в зависимости от обстоятельств) в В или Т-клетки. Функции будут выполнять такие же, как «киллеры», но рецепторы у них несколько другие, так как уничтожение чужеродного организма происходит без развития иммунной реакции. Такие типы Т-лимфоцитов не имеет определенной нормы в крови ребенка или взрослого человека.

Определить, какие именно Т-лимфоциты в крови в норме, а каких не хватает, можно путем проведения лабораторного развернутого биохимического анализа крови.

Нормальные значения количества данных клеток в крови будут меняться с возрастом — это нормально и патологией не считается. До шестилетнего возраста в крови будут преобладать лимфоциты, а далее функцию этих клеток по большей части будут выполнять нейтрофилы. Уменьшение количества клеток с возрастом обусловлено уменьшением в размерах вилочковой железы, где происходит развитие Т-лимфоцитов и их дифференциация.

Нормой будут следующие показатели Т-клеток от общего количества лимфоцитов по возрастным группам:

- новорожденные — 12–36 %;

- первый месяц — 40–76 %;

- до шести месяцев — 42–74 %;

- до года — 38–72 %;

- до 12 лет — 24–54 %;

- 13-15 лет — 22–50 %;

- после 16 лет и в течение жизни — 19-–37 %.

Незначительно отклонение в показателях не считается патологией. Большие расхождения с параметром нормы однозначно будут свидетельствовать о развитии патологического процесса в организме. В таком случае назначают повторный анализ (для исключения вероятности ошибки) и комплексное обследование (для определения причины развития аномалии и назначения корректного лечения).

Непатологические причины повышения количества Т-клеток в крови:

- чрезмерные физические нагрузки;

- стресс, эмоциональное возбуждение;

- употребление спиртных напитков;

- временной отрезок до месячных и после менструации (у женщин)

- беременность.

Что касается патологических факторов, которые могут стать причиной отклонения от нормы, следует выделить такие:

- заболевания центральной нервной системы;

- аутоиммунные и системные заболевания;

- хронические патологические процессы;

- нарушения эндокринного характера;

- некоторые вирусные заболевания;

- период выздоровления;

- инфекционные заболевания;

- побочные действия некоторых медикаментозных препаратов;

- онкологические процессы;

- вторичный иммунодефицит;

- последствия лучевой и/или химиотерапии;

- острая или хроническая недостаточность кровообращения;

- аллергическая реакция.

В таких случаях присутствует отклонение от нормы не только Т-клеток, но и других компонентов крови. Определить причину нарушения только по одному биохимическому анализу невозможно — требуется проведение комплексного обследования.

Специфических препаратов, которые бы воздействовали на численность именно Т-клеток крови, не существует. Периодически нужно проходить медицинское обследование или хотя бы сдавать анализ крови. Такие простые профилактические мероприятия позволят своевременно диагностировать проблему и начать лечение.

T-лимфоциты — Википедия

T-лимфоциты, или Т-клетки (от лат. thymus «тимус») — лимфоциты, развивающиеся у млекопитающих в тимусе из предшественников — претимоцитов, поступающих в него из красного костного мозга. В тимусе T-лимфоциты дифференцируются, приобретая Т-клеточные рецепторы (ТКР, англ. TCR) и различные корецепторы (поверхностные маркеры)

Типы Т-лимфоцитов

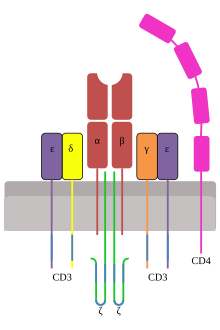

Т-клеточные рецепторы являются основными поверхностными белковыми комплексами Т-лимфоцитов, ответственными за распознавание процессированных антигенов, связанных с молекулами главного комплекса гистосовместимости (ГКГ, англ. Major Histocompatibility Complex (MHC)) на поверхности антигенпрезентирующих клеток[2]. Т-клеточный рецептор связан с другим полипептидным мембранным комплексом, CD3. В функции комплекса CD3 входит передача сигналов в клетку, а также стабилизация Т-клеточного рецептора на поверхности мембраны. Т-клеточный рецептор может ассоциироваться с другими поверхностными белками, его корецепторами. В зависимости от корецептора и выполняемых функций различают два основных типа Т-клеток.

Т-хелперы

Антигенраспознающий рецепторный комплекс Т-хелперов

Антигенраспознающий рецепторный комплекс Т-хелперовТ-хелперы (от англ. helper — помощник) — Т-лимфоциты, главной функцией которых является усиление адаптивного иммунного ответа. Активируют Т-киллеры, B-лимфоциты, моноциты, NK-клетки при прямом контакте, а также гуморально, выделяя цитокины. Основным признаком Т-хелперов служит наличие на поверхности клетки молекулы корецептора CD4. Т-хелперы распознают антигены при взаимодействии их Т-клеточного рецептора с антигеном, связанным с молекулами главного комплекса гистосовместимости II класса (англ. Major Histocompatibility Complex II (MHC-II)).

Т-киллеры

Т-киллеры, цитотоксические T-лимфоциты, CTL (от англ. killer «убийца») — Т-лимфоциты, главной функцией которых является уничтожение повреждённых клеток собственного организма. Мишени Т-киллеров — это клетки, поражённые внутриклеточными паразитами (к которым относятся вирусы и некоторые виды бактерий), опухолевые клетки. Т-киллеры являются главным компонентом антивирусного иммунитета. Основным признаком Т-киллеров служит наличие на поверхности клетки молекулы корецептора CD8. Т-киллеры распознают антигены при взаимодействии их Т-клеточного рецептора с антигеном, связанным с молекулами главного комплекса гистосовместимости I класса (англ. Major Histocompatibility Complex I (MHC-I)).

Т-хелперы и Т-киллеры образуют группу эффекторных Т-лимфоцитов, непосредственно ответственных за иммунный ответ. В то же время существует другая группа клеток, регуляторные Т-лимфоциты, функция которых заключается в регулировании активности эффекторных Т-лимфоцитов. Модулируя силу и продолжительность иммунного ответа через регуляцию активности Т-эффекторных клеток, регуляторные Т-клетки поддерживают толерантность к собственным антигенам организма и предотвращают развитие аутоиммунных заболеваний. Существуют несколько механизмов супрессии: прямой, при непосредственном контакте между клетками, и дистантный, осуществляющийся на расстоянии — например, через растворимые цитокины.

γδ Т-лимфоциты

γδ{\displaystyle \gamma \delta } Т-лимфоциты представляют собой небольшую популяцию клеток с видоизмененным Т-клеточным рецептором[3]. В отличие от большинства других Т-клеток, рецептор которых образован α{\displaystyle \alpha } и β{\displaystyle \beta } субъединицами, Т-клеточный рецептор γδ{\displaystyle \gamma \delta }-лимфоцитов образован γ{\displaystyle \gamma } и δ{\displaystyle \delta } субъединицами. Данные субъединицы не взаимодействуют с пептидными антигенами, презентированными белками ГКГ. Предполагается, что γδ{\displaystyle \gamma \delta } Т-лимфоциты участвуют в узнавании липидных антигенов.

Т-супрессоры

Т-лимфоциты, обеспечивающие центральную регуляцию иммунного ответа.

Дифференциация в тимусе

Стадии дифференциации Т-лимфоцитовВсе Т-клетки берут своё начало от гемопоэтических стволовых клеток красного костного мозга, которые мигрируют в тимус и дифференциируются в незрелые тимоциты[4]. Тимус создаёт микросреду, необходимую для развития полностью функционального репертуара Т-клеток, который является ГКГ-ограниченным и толерантным к самому себе.

Дифференциация тимоцитов разделяется на разные стадии в зависимости от экспрессии различных поверхностных маркеров (антигенов). На самой ранней стадии, тимоциты не экспрессируют корецепторы CD4 и CD8, и поэтому классифицируются как двойные негативные (англ. Double Negative (DN)) (CD4-CD8-). На следующей стадии тимоциты экспрессируют оба корецептора и называются двойными позитивными (англ. Double Positive (DP)) (СD4+CD8+). Наконец на финальной стадии происходит селекция клеток, которые экспрессируют только один из корецепторов (англ. Single Positive (SP)): или (CD4+), или (CD8+).

Раннюю стадию можно разделить на несколько подстадий. Так, на подстадии DN1 (англ. Double Negative 1), тимоциты имеют следующую комбинацию маркеров: CD44+CD25-CD117+. Клетки с данной комбинацией маркеров ещё называют ранними лимфоидными предшественниками (англ. Early Lymphoid Progenitors (ELP)). Прогрессируя в своей дифференциации, ELP активно делятся и окончательно теряют способность трансформироваться в другие типы клеток (например В-лимфоциты или миелоидные клетки). Переходя на подстадию DN2 (англ. Double Negative 2), тимоциты экспрессируют CD44+CD25+CD117+ и становятся ранними Т-клеточными предшественниками (англ. Early T-cell Progenitors (ETP)). В течение DN3 подстадии (англ. Double Negative 3), ETP клетки имеют комбинацию CD44-CD25+ и вступают в процесс β-селекции.

β-селекция

Гены Т-клеточного рецептора состоят из повторяющихся сегментов, принадлежащих к трём классам: V (англ. variable), D (англ. diversity) и J (англ. joining). В процессе соматической рекомбинации генные сегменты, по одному из каждого класса, соединяются вместе (V(D)J-рекомбинация). Случайное объединение последовательностей сегментов V(D)J приводит к появлению уникальных последовательностей вариабельных доменов каждой из цепей рецептора. Случайный характер образования последовательностей вариабельных доменов позволяет генерировать Т-клетки, способные распознавать большое количество различных антигенов, и, как следствие, обеспечивать более эффективную защиту против быстро эволюционирующих патогенов. Однако этот же механизм зачастую приводит к образованию нефункциональных субъединиц Т-клеточного рецептора. Гены, кодирующие β-субъединицу рецептора, первыми подвергаются рекомбинации в DN3-клетках. Чтобы исключить возможность образования нефункционального пептида, β-субъединица образует комплекс с инвариабельной α-субъединицей пре-T-клеточного рецептора, формируя т. н. пре-T-клеточный рецептор (пре-ТКР)[5]. Клетки, неспособные образовывать функциональный пре-ТКР, погибают в результате апоптоза. Тимоциты, успешно прошедшие β-селекцию, переходят на подстадию DN4 (CD44-CD25-) и подвергаются процессу позитивной селекции.

Позитивная селекция

Клетки, экспрессирующие на своей поверхности пре-ТКР все ещё не являются иммунокомпетентными, так как не способны связываться с молекулами главного комплекса гистосовместимости. Для узнавания молекул ГКГ T-клеточным рецептором необходимо наличие корецепторов CD4 и CD8 на поверхности тимоцитов. Образование комплекса между пре-ТКР и корецептором CD3 приводит к ингибированию перестроек генов β-субъединицы и в то же время вызывает активацию экспрессии генов CD4 и CD8. Таким образом тимоциты становятся двойными позитивными (DP) (CD4+CD8+). DP-тимоциты активно мигрируют в корковое вещество тимуса, где происходит их взаимодействие с клетками кортикального эпителия, экспрессирующими белки обоих классов ГКГ (MHC-I и MHC-II). Клетки, неспособные взаимодействовать с белками ГКГ кортикального эпителия, подвергаются апоптозу, в то время как клетки, успешно осуществившие такое взаимодействие, начинают активно делиться.

Негативная селекция

Тимоциты, прошедшие позитивную селекцию, начинают мигрировать к кортико-медуллярной границе тимуса. Попадая в медуллу, тимоциты взаимодействуют с собственными антигенами организма, презентированными в комплексе с белками ГКГ на медуллярных тимических эпителиальных клетках (мТЭК). Тимоциты, активно взаимодействующие с собственными антигенами, подвергаются апоптозу. Негативная селекция предотвращает появление самоактивирующихся Т-клеток, способных вызывать аутоиммунные заболевания, являясь важным элементом иммунологической толерантности организма.

Активация

Механизм действия Т-хелперов и Т-киллеровТ-лимфоциты, успешно прошедшие позитивную и негативную селекцию в тимусе, попавшие на периферию организма, но не имевшие контакта с антигеном, называются наивными Т-клетками (англ. Naive T cells). Основной функцией наивных Т-клеток является реакция на патогены, прежде не известные иммунной системе организма. После того как наивные Т-клетки распознают антиген, они становятся активированными. Активированные клетки начинают активно делиться, образуя клон. Некоторые из клеток этого клона превращаются в эффекторные Т-клетки, которые выполняют функции, специфичные для данного типа лимфоцита (например, выделяют цитокины в случае Т-хелперов или же лизируют поражённые клетки в случае Т-киллеров). Другая часть активированных клеток трансформируется в Т-клетки памяти. Клетки памяти сохраняются в неактивной форме после первичного контакта с антигеном до тех пор, пока не наступает повторное взаимодействие с тем же антигеном. Таким образом, Т-клетки памяти хранят информацию о ранее действовавших антигенах и обеспечивают вторичный иммунный ответ, осуществляющийся в более короткие сроки, чем первичный.

Взаимодействие Т-клеточного рецептора и корецепторов (СD4, CD8) с главным комплексом гистосовместимости важно для успешной активации наивных Т-клеток, однако его самого по себе недостаточно для дифференциации в эффекторные клетки. Для последующей пролиферации активированных клеток необходимо взаимодействие т. н. костимулирующих молекул. Для Т-хелперов такими молекулами являются рецептор CD28 на поверхности Т-клетки и иммуноглобулин B7 на поверхности антигенпрезентирующей клетки.

Примечания

- ↑ Murphy K., Travers P., Walport M. Janeway’s Immunobiology. — New York: Garland Science, 2011. — 888 p. — ISBN 0-8153-4123-7. Архивировано 20 октября 2014 года.

- ↑ Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Molecular Biology of the Cell. — New York: Garland Science, 2002. — 1367 p. — ISBN 0-8153-3218-1.

- ↑ Holtmeier W., Kabelitz D. Gammadelta T cells link innate and adaptive immune responses // Chemical immunology and allergy. — 2005. — Vol. 86. — P. 151–83. — ISBN 978-3-8055-7862-2. — DOI:10.1159/000086659. — PMID 15976493.

- ↑ Schwarz B. A., Bhandoola A. Trafficking from the bone marrow to the thymus: a prerequisite for thymopoiesis (англ.) // Immunol. Rev.. — 2006. — Vol. 209. — P. 47–57. — DOI:10.1111/j.0105-2896.2006.00350.x. — PMID 16448533.

- ↑ Sleckman B. P. Lymphocyte antigen receptor gene assembly: multiple layers of regulation (англ.) // Immunol Res. — 2005. — Vol. 32. — P. 153-8. Архивировано 27 января 2008 года.

Оценка показателей клеточного иммунитета. Гематологическое исследование, цены в CMD

Первым исследованием всегда является подсчет лейкоцитарной формулы (см. главу «Гематологические исследования»). Оцениваются как относительные, так и абсолютные значения количества клеток периферической крови.

Определение основных популяций (Т-клетки, В-клетки, натуральные киллеры) и субпопуляций Т-лимфоцитов (Т-хелперы, Т-ЦТЛ). Для первичного исследования иммунного статуса и выявления выраженных нарушений иммунной системы ВОЗ рекомендовано определение CD3, CD4, CD8, CD19, CD16+56, соотношение CD4/CD8. Исследование позволяет определить относительное и абсолютное количество основных популяций лимфоцитов: Т-клетки – CD3, В-клетки – CD19, натуральные киллеры (NK) – CD3- CD16++56+, субпопуляции Т лимфоцитов (Т-хелперы CD3+ CD4+, Т-цитотоксические CD3+ CD8+ и их соотношение).

Метод исследования

Иммунофенотипирование лимфоцитов проводится c использованием моноклональных антител к поверхностным дифференцировочным ангинам на клетках иммунной системы, методом проточной лазерной цитофлуорометрии на проточных цитофлуориметрах.

Выбор зоны анализа лимфоцитов производится по дополнительному маркеру CD45, который представлен на поверхности всех лейкоцитов.

Условия взятия и хранения образцов

Венозная кровь, взятая из локтевой вены, утром, строго натощак, в вакуумную систему до указанной на пробирке метки. В качестве антикоагулянта используется К2ЭДТА. После взятия пробирку с образцом медленно переворачивают 8-10 раз для перемешивония крови с антикоагулянтом. Хранение и транспортировка строго при 18–23°С в вертикальном положении не более 24 ч.

Невыполнение этих условий приводит к некорректным результатам.

Интерпретация результатов

Т-лимфоциты (CD3+ клетки). Повышенное количество свидетельствует о гиперактивности иммунитета, наблюдается при острых и хронических лимфолейкозах. Увеличение относительного показателя встречается при некоторых вырусных и бактериальных инфекциях в начале заболевания, обострениях хронических заболеваний.

Снижение абсолютного количества Т-лимфоцитов свидетельствует о недостаточности клеточного иммунитета, а именно о недостаточности клеточно-эффекторного звена иммунитета. Выявляется при воспалениях разнообразной этиологии, злокачественных новообразованиях, после травмы, операций, инфаркта, при курении, приеме цитостатиков. Повышение их числа в динамике заболевания – клинически благоприятный признак.

В-лимфоциты (CD19+ клетки) Снижение наблюдается при физиологических и врожденных гипогаммаглобулинемиях и агаммаглобулинемиях, при новообразованиях иммунной системы, лечении иммунодепрессантами, острой вирусной и хронической бактериальной инфекциях, состоянии после удаления селезенки.

Увеличение отмечается при аутоиммунных заболеваниях, хронических заболеваниях печени, циррозе, муковисцедозе, бронхиальной астме, паразитарных и грибковых инфекциях. Характерно в период реконвалесценции после перенесенных острых и хронических вирусных и бактериальных инфекций. Выраженное увеличение наблюдается при хроническом В-лимфолейкозе.

NK-лимфоциты с фенотипом CD3-CD16++56+ Натуральные киллеры (NK-клетки) – популяция больших гранулярных лимфоцитов. Они способны лизировать клетки-мишени, инфицированные вирусами и другими внутриклеточными антигенами, опухолевые клетки, а также другие клетки аллогенного и ксеногенного происхождения.

Увеличение количества NK-клеток связано с активацией антитрансплантационного иммунитета, в некоторых случаях отмечается при бронхиальной астме, встречается при вирусных заболеваниях, повышается при злокачественных новообразованиях и лейкозах, в периоде реконвалесценции.

Снижение наблюдается при врожденных иммунодефицитах, паразитарных инфекциях, аутоиммунных заболеваниях, облучении, лечении цитостатиками и кортикостероидами, стрессе, дефиците цинка.

Т-лимфоциты хелперы с фенотипом CD3+CD4+ Увеличение абсолютного и относительного количества наблюдается при аутоиммунных заболеваниях, может быть при аллергических реакциях, некоторых инфекционных заболеваниях. Это увеличение свидетельствует о стимуляции иммунной системы на антиген и служит подтверждением гиперреактивных синдромов.

Снижение абсолютного и относительного количества Т-клеток свидетельствует о гипореактивном синдроме с нарушением регуляторного звена иммунитета, является патогномичным признаком для ВИЧ-инфекции; встречается при хронических заболеваниях (бронхитах, пневмониях и т.д.), солидных опухолях.

Т-цитотоксические лимфоциты с фенотипом CD3+ CD8+ Повышение выявляется практически при всех хронических инфекциях, вирусных, бактериальных, протозойных инфекциях. Является характерным для ВИЧ-инфекции. Снижение наблюдается при вирусных гепатитах, герпесе, аутоиммунных заболеваниях.

Соотношение CD4+/CD8+ Исследование соотношения CD4+/CD8+ (CD3, CD4, CD8, CD4/CD8) рекомендовано только для мониторинга ВИЧ-инфекции и контроля эффективности АРВ терапии. Позволяет определить абсолютное и относительное количество Т-лимфоцитов, субпопуляций Т-хелперов, ЦТЛ и их соотношение.

Диапазон значений – 1,2–2,6. Снижение наблюдается при врожденных иммунодефицитах (синдром Ди-Джоржи, Незелофа, Вискотта-Олдрича), при вирусных и бактериальных инфекциях, хронических процессах, воздействии радиации и токсических химических веществ, множественной миеломе, стрессе, снижается с возрастом, при эндокринных заболеваниях, солидных опухолях. Является патогномичным признаком для ВИЧ-инфекции (менее 0,7).

Увеличение значения более 3 – при аутоиммунных заболеваниях, остром Т-лимфобластном лейкозе, тимоме, хроническом Т-лейкозе.

Изменение соотношения может быть связано с количеством хелперов и ЦТЛ у данного пациента. Например, снижение количества CD4+ Т-клеток при острой пневмонии в начале заболевания ведет к снижению индекса, а ЦТЛ при этом могут не измениться.

Для дополнительного исследования и выявления изменений иммунной системы при патологиях требующих оценки наличия острого или хронического воспалительного процесса и степени его активности, рекомендуется включать подсчет количества активированных Т-лимфоцитов с фенотипом CD3+HLA-DR+ и ТNK–клеток с фенотипом CD3+CD16++56+.

Т-активированные лимфоциты с фенотипом CD3+HLA-DR+ Маркер поздней активации, показатель гиперреактивности иммунитета. По экспрессии данного маркера можно судить о выраженности и силе иммунного ответа. Появляется на Т-лимфоцитах после 3-го дня острого заболевания. При благоприятном течении заболевания снижается до нормы. Увеличение экспрессии на Т-лимфоцитах может быть при многих заболеваниях, связанных с хроническим воспалением. Отмечено его повышение у пациентов с гепатитом С, пневмониями, ВИЧ-инфекцией, солидными опухолями, аутоиммунными заболеваниями.

ТNK-лимфоциты с фенотипом CD3+CD16++CD56+ Т-лимфоциты, несущие на своей поверхности маркеры CD16++ CD 56+. Эти клетки имеют свойства как Т-, так и NK-клеток. Исследование рекомендовано как дополнительный маркер при острых и хронических заболеваниях.

Снижение их в периферической крови может наблюдаться при различных органоспецифических заболеваниях и системных аутоиммунных процессах. Увеличение отмечено при воспалительных заболеваниях разной этиологии, опухолевых процессах.

Исследование ранних и поздних маркеров активации Т-лимфоцитов (CD3+CD25+, CD3-CD56+, CD95, CD8+CD38+) дополнительно назначают для оценки изменений ИС при острых и хронических заболеваниях, для диагностики, прогноза, мониторинга течения заболевания и проводимой терапии.

Т-активированные лимфоциты с фенотипом CD3+CD25+, рецeптор к ИЛ2 CD25+ – маркер ранней активации. О функциональном состоянии Т-лимфоцитов (CD3+) свидетельствует количество экспрессирующих рецепторов к ИЛ2 (CD25+). При гиперактивных синдромах количество этих клеток возрастает (острые и хронические лимфолейкозы, тимома, отторжение трансплантата), кроме того, повышение их может свидетельствовать о ранней стадии воспалительного процесса. В периферической крови их можно выявить в первые три дня болезни. Снижение числа этих клеток может наблюдаться при врожденных иммунодефицитах, аутоиммунных процессах, ВИЧ-инфекции, грибковых и бактериальных инфекциях, ионизирующей радиации, старении, отравлении тяжелыми металлами.

Т-цитотоксические лимфоциты с фенотипом CD8+CD38+ Присутствие CD38+ на ЦТЛ лимфоцитах отмечено у пациентов с разными заболеваниями. Информативный показатель при ВИЧ-инфекции, ожоговой болезни. Увеличение числа ЦТЛ с фенотипом CD8+CD38+ наблюдается при хронических воспалительных процессах, онкологических и некоторых эндокринных заболеваниях. При проведении терапии показатель снижается.

Субпопуляция натуральных киллеров с фенотипом CD3- CD56+ Молекула CD56 – адгезивная молекула, широко представленная в нервной ткани. Кроме натуральных киллеров, экспрессируется на многих типах клеток, в том число на Т-лимфоцитах.

Увеличение данного показателя свидетельствуют о расширении активности специфического клона клеток киллеров, которые имеют меньшую цитолитическую активность, чем NK-клетки с фенотипом CD3- CD16+. Количество этой популяции возрастает при гематологических опухолях (ЕК-клеточная или Т-клеточная лимфома, плазмоклеточная миелома, апластическая крупноклеточная лимфома), хронических заболеваниях, некоторых вырусных инфекциях.

Снижение отмечается при первичных иммунодефицитах, вирусных инфекциях, системных хронических заболеваниях, стрессе, лечении цитостатиками и кортикостероидами.

Рецептор CD95+ – один из рецепторов апоптоза. Апоптоз – сложный биологический процесс, необходимый для удаления из организма поврежденных, старых и инфицированных клеток. Рецептор CD95 экспрессируется на всех клетках иммунной системы. Он играет важную роль в контроле функционирования иммунной системы, так как является одним из рецепторов апоптоза. Его экспрессия на клетках определяет готовность клеток к апоптозу.

Снижение доли CD95+-лимфоцитов в крови пациентов свидетельствует о нарушении эффективности последнего этапа выбраковки дефектных и инфицированных собственных клеток, что может привести к рецидиву заболевания, хронизации патологического процесса, развитию аутоиммунных заболеваний и повышению вероятности опухолевой трансформации (к примеру, рака шейки матки при папилломотозной инфекции). Определение экспрессии CD95 имеет прогностическое значение при миело- и лимфопролифератиных заболеваниях.

Повышение интенсивности апоптоза наблюдается при вирусных заболеваниях, септических состояниях, при употреблении наркотических средств.

Активированные лимфоциты CD3+CDHLA-DR+, CD8+CD38+, CD3+CD25+, CD95. Тест отражает функциональное состояние Т-лимфоцитов и рекомендован для контроля за течением заболевания и контроля иммунотерапии при воспалительных заболеваниях разной этиологии.

Сходство и различие т и в лимфоцитов

Стр 1 из 9Следующая ⇒Основные понятия об иммунитете

Давно было подмечено, что человек, который перенес опасную заразную болезнь, второй раз обычно ею не заболевает. Люди пытались использовать эти наблюдения с целью обезопасить себя от инфекций. В древнем Китае был изобретен метод борьбы с тяжелыми случаями оспы. Он заключался в том, что оспенные корочки растирали в порошок и вносили в нос. Это делалось для того, чтобы вызвать легкую форму оспы.

Невосприимчивость к повторному заражению одной и той же инфекцией обусловлена иммунитетом. Термин «иммунитет» происходит от латинского слова «immunis». Так в Древнем Риме называли гражданина, свободного от некоторых государственных повинностей.

Иммунитет — это совокупность реакций взаимодействия между системой иммунитета и биологически активными агентами. Эти реакции направлены на сохранение постоянства внутренней среды организма и результатом их могут быть различные феномены иммунитета.

По механизму развития различают следующие виды иммунитета:

· видовой иммунитет;

· приобретенный иммунитет;

· естественный пассивный иммунитет;

· естественный активный иммунитет;

· искусственный пассивный иммунитет;

· искусственный активный иммунитет.

Основными элементами иммунной системы организма являются белые клетки крови — лимфоциты, существующие в двух формах. Обе формы происходят из клеток-предшественников в костном мозге, т.н. стволовых клеток. Незрелые лимфоциты покидают костный мозг и попадают в кровяное русло. Некоторые из них направляются к тимусу (вилочковой железе), расположенному у основания шеи, где происходит их созревание. Прошедшие через тимус лимфоциты известны как Т-лимфоциты, или Т-клетки (Т от «тимус»). В экспериментах на цыплятах было показано, что другая часть незрелых лимфоцитов закрепляется и созревает в сумке Фабрициуса — лимфоидном органе около клоаки. Такие лимфоциты известны как В-лимфоциты, или В-клетки (B от bursa — сумка). У человека и других млекопитающих В-клетки созревают в лимфатических узлах и лимфоидной ткани всего организма, эквивалентных сумке Фабрициуса у птиц.

Оба типа зрелых лимфоцитов имеют на своей поверхности рецепторы, которые могут «узнавать» специфический антиген и связываться с ним. Контакт В-клеточных рецепторов со специфическим антигеном и связывание определенного его количества стимулируют рост этих клеток и последующее многократное деление; в результате образуются многочисленные клетки двух разновидностей: плазматические и «клетки памяти». Плазматические клетки синтезируют антитела, выделяющиеся в кровоток. Клетки памяти являются копиями исходных В-клеток; они отличаются большой продолжительностью жизни, и их накопление обеспечивает возможность быстрого иммунного ответа в случае повторного попадания в организм данного антигена.

Что касается Т-клеток, то при связывании их рецепторами значительного количества определенного антигена они начинают секретировать группу веществ, называемых лимфокинами. Некоторые лимфокины вызывают обычные признаки воспаления: покраснение участков кожи, местное повышение температуры и отек за счет увеличения кровотока и просачивания плазмы крови в ткани. Другие лимфокины привлекают фагоцитирующие макрофаги — клетки, которые могут захватывать и поглощать антиген (вместе со структурой, например бактериальной клеткой, на поверхности которой он находится). В отличие от Т- и В-клеток эти макрофаги не обладают специфичностью и атакуют широкий спектр разных антигенов. Еще одна группа лимфокинов способствует разрушению инфицированных клеток. Наконец, ряд лимфокинов стимулирует добавочное количество Т-клеток к делению, что обеспечивает быстрое возрастание числа клеток, которые отвечают на тот же антиген и выделяют еще больше лимфокинов.

Антитела, вырабатываемые В-клетками и поступающие в кровь и другие жидкости организма, относят к факторам гуморального иммунитета (от лат. humor — жидкость).

Защита организма, осуществляемая с помощью Т-клеток, называется клеточным иммунитетом, так как в ее основе лежит взаимодействие отдельных клеток с антигенами. Т-клетки не только активируют другие клетки путем выделения лимфокинов, но и атакуют антигены с помощью содержащих антитела структур на поверхности клетки.

Антиген может индуцировать оба типа иммунного ответа. Более того, в организме происходит определенное взаимодействие между Т- и В-клетками, причем Т-клетки осуществляют контроль над В-клетками. Т-клетки могут подавлять B-клеточный ответ на безвредные для организма чужеродные вещества или, наоборот, побуждать В-клетки вырабатывать антитела в ответ на вредные вещества с антигенными свойствами. Повреждение или недостаточность данной контролирующей системы может проявляться в виде аллергических реакций на вещества, обычно безопасные для организма.

Органы иммунной системы

Существует своеобразная иерархия органов иммунной системы.

В ней можно выделить первичные — самые главные (костный мозг и тимус или вилочковая железа) и вторичные (лимфатические узлы, селезенка, лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками) органы.

Все они связаны между собой и другими тканями организма с помощью кровеносных и лимфатических сосудов, по которым передвигаются лейкоциты.

Костный мозг:

1. В нем из стволовой клетки-предшественника (родоначальница всех клеток крови) возникают клетки иммунной системы.

2. Там же проходят дифференцировку [от лат. differentia — различие; появление у клеток в результате их развития морфологических (структурных) и функциональных различий] В-лимфоциты (у птиц этот процесс происходит в Фабрициевой сумке).

3. Есть данные, указывающие на то, что костный мозг является одним из основных мест синтеза антител. Так, у взрослой мыши в костном мозге находится до 80% клеток, синтезирующих иммуноглобулины. Внутривенное введение клеток костного мозга может восстановить иммунную систему у смертельно облученных животных.

Тимус:

1. В тимусе происходит созревание клеток-предшественниц Т-лимфоцитов и превращение их в зрелые формы.

2. Т-лимфоциты, проявляющие враждебность к собственным антигенам организма, подвергаются апоптозу (запрограммированной гибели).

3. Тимус вырабатывает также ряд гормонов (например, тимозин), которые регулируют дифференцировку и функции Т-лимфоцитов.

Лимфоузлы: Это периферические органы иммунной системы, расположенные по ходу лимфатических сосудов. Основная функция — задержание и предотвращение распространения антигенов осуществляется за счет Т- и В-лимфоцитов (Т- и В-зависимые зоны).

Селезенка:

1. Селезенка задерживает и уничтожает антигены, циркулирующие в крови.

2. Кроме того, здесь продуцируются иммуноглобулины. После спленэктомии наблюдается снижение уровня антител сыворотки крови.

3. Селезенка — место образования гормоноподобных веществ — цитокинов (тафтсин и спленин), участвующих в регуляции деятельности макрофагов.

4. В селезенке происходит фагоцитоз поврежденных и старых эритроцитов.

4. Генез лимфоцитов и их значение в формировании клеточного и гуморального иммунитета (от лимфа и греч. κύτος — «вместилище», здесь — «клетка») — клетки иммунной системы, представляющие собой разновидность лейкоцитов группы агранулоцитов, белых кровяных клеток. Лимфоциты — главные клетки иммунной системы, обеспечивают гуморальный иммунитет (выработка антител), клеточный иммунитет (контактное взаимодействие с клетками-жертвами), а также регулируют деятельность клеток других типов. В норме в крови взрослого человека на лимфоциты приходится 20—35 % всех белых клеток крови (см. Лейкоцитарная формула), или в абсолютном виде 1000—3000 кл/мкл. При этом в свободной циркуляции в крови находится около 2 % лимфоцитов, находящихся в организме, а остальные 98 % находятся в тканях.[источник не указан 1213 дней]

По морфологическим признакам выделяют два типа лимфоцитов: большие гранулярные лимфоциты (чаще всего ими являются NK-клетки или, значительно реже, это активно делящиеся клетки лимфоидного ряда — лимфобласты и иммунобласты) и малые лимфоциты (T и B клетки).

По функциональным признакам различают три типа лимфоцитов: B-клетки, T-клетки, NK-клетки.

· В-лимфоциты распознают чужеродные структуры (антигены), вырабатывая при этом специфические антитела (белковые молекулы, направленные против конкретных чужеродных структур).

· T-киллеры выполняют функцию регуляции иммунитета. Т-хелперы стимулируют выработку антител, а Т-супрессоры тормозят её.

· NK-лимфоциты осуществляют контроль над качеством клеток организма. При этом NK-лимфоциты способны разрушать клетки, которые по своим свойствам отличаются от нормальных клеток, например, раковые клетки.

Содержание Т-лимфоцитов в крови составляет 65—80 % от общего количества лимфоцитов, В-лимфоцитов — 8—20 %, NK-лимфоцитов — 5—20 %

Клеточный иммунитет направлен на уничтожение чужеродных клеток и тканей и обусловлен действием Т-киллеров. Типичным примером клеточного иммунитета является реакция отторжения чужеродных органов и тканей, в частности кожи, пересаженной от человека человеку.

Гуморальный иммунитет обеспечивается образованием антител и обусловлен в основном функцией В-лимфоцитов. Гуморальный иммунитет обеспечивается антителами или иммуноглобинами. У человека различают 5 основных классов иммуноглобинов: IgA, IgG, IgM, IgE, IgD.

5 понятие о предшественниках Т- и В-лимфоцитов. Некоторая часть лимфоидных стволовых клеток остается в костном мозге, где и идет созревание В-лимфоцитов. В процессе дифференцировки в центральных иммунных органах стволовая клетка проходит несколько этапов без участия антигена (антигеннезависимая дифференцировка).

Пока стволовая клетка находится в костном мозге, на ней появляются структуры, указывающие, по какому пути дифференцировки (Т- или В-) она пойдет. Ранний предшественник В-лимфоцитов имеет на мембране особую суррогатную L-цепь молекулы иммуноглобулина, которая и определяет дальнейшую судьбу гемопоэтической клетки.

На втором этапе появляются незрелые предшественники В-лимфоцитов. В этот период на мембране лимфоцитов образуются антигенраспознающие рецепторы, после этого лимфоциты способны идентифицировать антигены.

Для В -лимфоцита антигенраспознающим рецептором является мембранный иммуноглобулин М.

Затем клетки-предшественники, как и в случае Т-лимфоцитов, контактируют со стромальными клетками, которые способствуют их дальнейшей дифференцировке в отдельную линию.

Рециркуляция лимфоцитов

Т-лимфоциты рециркулируют более интенсивно, чем В-клетки. Для осуществления цикла рециркуляции В-лимфоцитам требуется примерно в 4 раза больше времени, чем Т-лимфоцитам. Относительно темпа рециркуляции субпопуляций Т-клеток четких данных нет; считается, что наиболее активно рециркулируют Т-хелперы. Макрофаги и другие вспомогательные клетки иммунной системы, по-видимому, не рециркулируют, хотя их выход из лимфоидных органов в кровь и лимфу вполне возможен [о миграции белых отростчатых эпидермоцитов (клеток Лангерганса) из кожи в лимфатические узлы говорилось выше]. Из центральных органов иммунной системы они поступают в кровяное русло, а оттуда поступают в периферические органы иммунной системы в соответствующие Т-зависимые или В-зависимые зоны, или через посткапиллярные венулы проходят в любые ткани (в межклеточное вещество). В периферических органах иммунной системы лимфоциты могут задерживаться или опять поступать в кровоток, через который заселять новые периферические лимфоидные органы. Лимфоциты, попавшие в нелимфоидные ткани, проходят по межклеточным промежуткам и вместе с межклеточной жидкостью собираются в лимфатических сосудах. С током лимфы они поступают в ближайший лимфатический узел. Там они могут задерживаться или вместе с лимфой через грудной лимфатический проток поступают в кровеносную систему. Далее опять — в периферические органы иммунной системы или в нелимфоидные ткани. Все органы топографически разобщены, но образуют единую систему благодаря постоянной миграции и рециркуляции клеток в них через кровь, лимфу, тканевую жидкость.Таким образом, Т- и В-лимфоциты находятся в динамическом состоянии, обусловленном постоянным их обновлением и рециркуляцией. Лимфоциты обладают высокой интенсивностью рециркуляции через кровеносное русло. Время одного цикла рециркуляции равно около 1 ч. Так, через 1 лимфоузел за 1 сутки проходит примерно 25-109 лимфоцитов. Причем эта рециркуляция не является свободной диффузией. Лимфоцит всегда попадает в определенный лимфоидный орган или в определенную нелимфоидную ткань. Каким образом? На этот вопрос найден ответ в последние годы. Оказывается на клеточной мембране лимфоцита экспрессируются (появляются) определенные молекулы, которые называются хоминг-рецепторы (homing — от английского home — дом). Если лимфоцит должен переместиться в лимфатический узел, на его поверхности появляется хоминг-рецептор — мембранная молекула L-селектин (L-selectin — от англ “select» и “lectin»). А на эндотелиальных клетках посткапиллярных венул того органа, где нужен этот лимфоцит, экспрессируются молекулы, комплементарные определенному хоминг-рецептору и называемые адрессинами или Е-селектинами. L-селектин на лимфоцитах и адрессин на эндотелиальных клетках обеспечивают направленную миграцию лимфоцитов в определенный орган. В процессе селективной миграции лимфоцитов (как и всех лейкоцитов) определяющее значение играют молекулы адгезии или их называют рецепторами контактного взаимодействия (САМ — cell adhesion molecules): L-селектины, Е-селектины (L — лейкоцитарный, Е — эндотелиальный), а также другие молекулы адгезии — интегрины. Затем в направленном движении лейкоцитов играют роль хемокины — хемотаксические цитокины, усиливающие экспрессию интегринов, активирующие направленное перемещение лейкоцитов.

Классический путь

Классический путь запускается активацией комплекса С1 (он включает одну молекулу С1q и по две молекулы С1r и С1s). Комплекс С1 связывается с помощью С1q с иммуноглобулинами классов М и G, связанными с антигенами.Гексамерный C1q по форме напоминает букет нераскрытых тюльпанов, «бутоны» которого могут связываться с Fc участком антител. Для инициации этого пути достаточно единственной молекулы IgM, активация молекулами IgG менее эффективна и требует больше молекул IgG.

С1q связывается прямо с поверхностью патогена, это ведет к конформационным изменениям молекулы С1q, и вызывает активацию двух молекул сериновых протеаз С1r. Они расщепляют С1s (тоже сериновую протеазу). Потом комплекс С1 связывается с С4 и С2 и затем расщепляет их, образуя С2а и С4b. С4b и С2а связываются друг с другом на поверхности патогена, и образуют С3-конвертазу классического пути, С4b2а. Появление С3-конвертазы приводит к расщеплению С3 на С3а и С3b. С3b образует вместе с С2а и С4b С5-конвертазу классического пути. С5 расщепляется на C5a и C5b.C5b остается на мембране и соединяется с комплексом C4b2a3b.Потом соединяются С6, С7, С8 и С9,которая полимеризуется и возникает трубочка внутри мембраны. Тем самым нарушается осмотический баланс и в результате тургора бактерия лопается. Классический путь действует более точно, поскольку так уничтожается любая чужеродная клетка.

Альтернативный путь

Альтернативный путь запускается гидролизом C3 прямо на поверхности патогена. В альтернативном пути участвуют факторы В и D. С их помощью происходит образование фермента СЗbВb. Стабилизирует его и обеспечивает его длительное функционирование белок P. Далее РС3bВb активирует С3, в результате образуется С5-конвертаза и запускается образование мембраноатакующего комплекса. Дальнейшая активация терминальных компонентов комплемента происходит так же, как и по классическому пути активации комплемента. В жидкости в комплексе CЗbВb В заменяется Н фактором и под воздействием дезактивирующего соединения(Н) превращается в С3bi.Когда микробы попадают в организм комплекс СЗbВb начинает накапливаться на мембране. Он соединяется с С5, который расщепляется на C5a и C5b. C5b остается на мембране. Потом соединяются С6, С7, С8 и С9.После соединения С9 с С8, происходит полимеризация С9 (до 18 молекул сшиваются друг с другом) и образуется трубочка, которая пронизывает мембрану бактерии, начинается закачка воды и бактерия лопается.

Альтернативный путь отличается от классического следующим: при активации системы комплемента не нужно образование иммунных комплексов, он происходит без участия первых компонентов комплемента — С1, С2, С4. Он также отличается тем, что срабатывает сразу же после появления антигенов — его активаторами могут быть бактериальные полисахариды и липополисахариды(являются митогенами), вирусные частицы, опухолевые клетки.

22 перфорация мембраны чужеродной клетки, опсонизация микроорганизма: увеличение активности фагоцитоза, инициация сосудистой реакции воспаления.

23 игибиторы системы комплемента Система комплемента может быть очень опасной для тканей хозяина, поэтому ее активация должна хорошо регулироваться. Большинство компонентов активны только в составе комплекса, при этом их активные формы способны существовать очень короткое время. Если в течение этого времени они не встретятся со следующим компонентом комплекса, то активные формы теряют связь с комплексом и становятся неактивными. Если концентрация какого-то из компонентов ниже пороговой (критической), то работа системы комплемента не приведет к физиологическим последствиям. Система комплемента регулируется специальными белками, которые находятся в плазме крови даже в большей концентрации, чем сами белки системы комплемента. Эти же белки представлены на мембранах собственных клеток организма, предохраняя их от атаки со стороны белков системы комплемента. Регуляторные механизмы в основном действуют в трех точках.

1. С1. Ингибитор С1 контролирует классический и лектиновый пути активации. Действует двумя путями: ограничивает действие С4 и С2 с помощью связывания C1r- и С1s-протеаз и подобным образом выключает лектиновый путь, удаляя ферменты MASP из MBP-комплекса.

2. С3-конвертаза. Время жизни С3-конвертазы уменьшают факторы ускорения распада. Некоторые из них находятся на поверхности собственных клеток (например, DAF и CR1). Они действуют на С3-конвертазы и классического, и альтернативного путей активации. DAF ускоряет распад С3-конвертазы альтернативного пути. СR1 (C3b/C4b receptor) расположен главным образом на поверхности эритроцитов и отвечает за удаление из плазмы крови опсонизированных иммунных комплексов. Другие регуляторные белки производятся печенью и в неактивном состоянии растворены в плазме крови. Фактор I — сериновая протеаза, расщепляющая C3b и C4b. С4-связывающий белок (C4BP) расщепляет С4 и помогает фактору I расщеплять C4b.Фактор H связывается с гликозаминогликанами, которые есть на собственных клетках, но не на клетках патогенов. Этот белок является кофактором фактора I, а также ингибирует активность C3bBb.

3. С9. CD59 и Гомологичный Фактор Ограничения ингибируют полимеризацию С9 во время образования мембраноатакующего комплекса, не давая ему сформироваться.

Рецепторы макрофагов

Этот вид фагоцитов не имеет гранул, но содержит много лизосом. Макрофаги находятся по всему телу почти во всех тканях и органах (например, клеткимикроглии в головном мозге и альвеолярные макрофаги в лёгких). Расположение макрофага можно определить по его размеру и внешнему виду. Макрофаги вызывают воспаление путём образования интерлейкина 1, интерлейкина 6 и фактора некроза опухоли.[70] Макрофаги обычно находятся только в тканях и редко попадают в кровоток. Продолжительность жизни тканевых макрофагов, по разным оценкам, от 4 до 5 дней.[71]

Макрофаги могут быть активированы для выполнения функций, которые покоящийся моноцит не может.[70] Т-хелперы подгруппа лимфоцитов, отвечающих за активацию макрофагов. Они активируют макрофаги, посылая сигнал в виде интерферона гамма и экспрессируя белок CD154.[72] Другие сигналы поступают от бактерий в виде фактора некроза опухоли альфа и липополисахаридов.[70] Т-хелперы способны привлекать другие фагоциты в зону инфекции несколькими путями. Они выделяют цитокины, которые действуют на костный мозг, стимулируя образование моноцитов и нейтрофилов и они выделяют некоторые цитокины, которые отвечают за миграцию моноцитов и нейтрофилов в кровеносное русло.[73] Т-хелперы появляются при дифференцировке CD4+ Т лимфоцитов, когда они реагируют на действие антигена впериферических лимфатических тканях.[70] Активированные макрофаги играют важную роль в разрушении опухолей путём образования фактора некроза опухоли альфа, гамма-интерферона, оксида азота, реактивных форм кислорода, катионных белков и гидролитических ферментов.[70]

Роль макрофагов

Мононуклеарные фагоцитов выполняет две основные функции, осуществляемые двумя разными типами клеток костномозгового происхождения:

— «профессиональными» макрофагами, главная роль которых — устранение корпускулярных антигенов, и

— антигенпрезентирующими клетками (АПК) , роль которых заключается в поглощении, процессинге и представлении антигена T-клеткам.

Макрофаги образуются из промоноцитов костного мозга , которые после дифференцировки вмоноциты крови задерживаются в тканях в виде зрелых макрофагов, где и формируют систему мононуклеарных фагоцитов . Особенно высоко их содержание в печении медулярных синусахлимфатических узлов .

Макрофаги — долгоживущие клетки с хорошо развитыми митохондриями и шероховатым эндоплазматическим ретикулумом .

Роль макрофагов в иммунитете исключительно важна — они обеспечивают фагоцитоз , переработку и представление антигена T-клеткам. Макрофаги вырабатывают ферменты, некоторые белки сыворотки , кислородные радикалы , простагландины и лейкотриены , цитокины( интерлейкины , фактор некроза опухолей и другие). Макрофаги секретируют лизоцим, нейтральные протеазы, кислые гидролазы, аргиназу, многие компоненты комплемента, ингибиторы ферментов ( антиактиватор плазминогена , альфа2-макроглобулин ), транспортные белки ( трансферрин , фибронектин , транскобаламин II ), нуклеозиды и цитокины ( ФНО альфа ,ИЛ-1 , ИЛ-8 , ИЛ-12 ). ИЛ-1 выполняет много важных функций: воздействуя на гипоталамус, вызывает лихорадку ; стимулирует выход нейтрофилов из костного мозга; активируетлимфоциты и нейтрофилы . ФНОальфа (называемый также кахектином ) — это пироген . Во многом он дублирует действие ИЛ-1, но кроме того, играет важную роль в патогенезсептического шока , вызванного грамотрицательными бактериями. Под влиянием ФНОальфа резко увеличивается образование макрофагами и нейтрофилами перекиси водорода и другихсвободных радикалов . При хроническом воспалении ФНОальфа активирует катаболические процессы и тем самым способствует развитию кахексии — симптома многих хронических заболеваний.

Макрофаги продуцируют также активные формы кислорода , производные арахидоновой кислоты, фактор активации тромбоцитов , хемокины , колониестимулирующие факторы , факторы, стимулирующие пролиферацию фибробластов и разрастание мелких сосудов. Макрофаги регулируют пролиферацию лимфоцитов, разрушают опухолевые клетки, вирусы и некоторых бактерий. В уничтожении внутриклеточных паразитов макрофагам принадлежит ключевая роль. Для этого они сливаются в гигантские клетки, которые под влиянием провоспалительных цитокинов объединяются в гранулемы. Образование гигантских клеток, возможно, регулирует интерферон гамма .

Основная функция макрофагов сводится к борьбе с теми бактериями, вирусами и простейшими, которые могут существовать внутри клетки-хозяина, при помощи мощных бактерицидных механизмов, которыми обладают макрофаги.

Таким образом, макрофаги являются одним из орудий врожденного иммунитета . Кроме того макрофаги наряду с B — и T-лимфоцитами участвуют и в приобретенном иммунном ответе , являясь «дополнительным» типом клеток иммунного ответа: макрофаги являются фагоцитирующими клетками, чья функция — «проглатывание» иммунногенов и процессирование их для представления T-лимфоцитам в форме, пригодной для иммунного ответа. T-лимфоциты распознают инфицированный макрофаг по экспонированию на его поверхности микробного антигена, находящегося в комплексе с гликопротеином MHC класса II , который в данном случае служит сигналом макрофага. В результате распознавания T-клетки выделяютлимфокины , стимулирующие внутриклеточное уничтожение возбудителя макрофагом (см.Макрофаги: уничтожение паразитов, избегающих фагоцитоза ; и Лимфокины, действующие на макрофаги ).

В отличие от лимфоцитов, макрофаги не обладают способностью специфичного узнавания. Кроме того, макрофаги, по-видимому, отвечают за индукцию толерантности (см. T-лимфоциты: толерантность ).

При аутоиммунных заболеваниях макрофаги удаляют из крови иммунные комплексы и другие иммунологически активные вещества.

Бактерии стрептококки

Это грамположительные кокки. К кариесогенным видам относятся Str. mutans, Str. sanguis и Str. salivarius. Ведущая роль в возникновении кариеса принадлежит Str. mutans. Его содержание в зубном налёте примерно 80-90% от общего числа бактерий. Есть прямая связь между интенсивностью кариеса и количеством микроорганизмов. Также считают, что значительный рост стрептококка мутанса приводит к прогрессирующей деструкции эмали.

Главная роль Str.mutans в возникновении кариеса определяется тремя положениями:

1. Стрептококк мутанс вызывает кариес у лабораторных животных.

2. Наличие этого микроорганизма в слюне приводит к образованию микробной бляшки и развитию кариеса.

3. Удаление Str.mutans с использованием лекарственных или механических средств приводит к значительному снижению риска развития кариеса.

В настоящее время этот микроорганизм рассматривают, как наиболее существенный фактор в развитии кариеса зубов, хотя он не единственный. Похожими свойствами обладает Str.sanguis.

Современные исследования выявили интересный факт, оказывается, что Str.mutans не принадлежит к естественной бактериальной флоре полости рта. Обнаружено, что этот микроорганизм, как и другие возбудители инфекции, передается от человека к человеку, в частности, посредством слюны.

50 Актиномикоз (лучисто-грибковая болезнь) – системная инфекция, склонная к вялому, хроническому течению. Характеризуется актиномикоз развитием гранулем (актиномиком), свищей иабсцессов.

Возбудители – ветвящиеся бактерии актиномицеты. У человека актиномицеты в норме населяют полость рта и желудочно-кишечный тракт.

Причины актиномикоза

Основной предрасполагающий фактор возникновения заболевания – снижение сопротивляемости организма, обусловленное сопутствующими заболеваниями (туберкулез, сахарныйдиабет), беременностью.

К актиномикозам предрасполагают травмы полости рта,периодонтит; реже они бывают осложнениями хирургических операций, ранений кишечника или язв двенадцатиперстной кишки и др.

Особое значение имеет сопутствующая микрофлора, способная значительно усугублять тяжесть поражений.

Симптомы актиномикоза

· Челюстно-лицевая форма актиномикоза – результат распространения возбудителя в подкожную клетчатку из хронических очагов инфекции в ротовой полости и глотке. Частая локализация – угол нижней челюсти, шея. Появляются глубокие безболезненные уплотнения, которые нагнаиваются, формируются свищи. Поражаются также лимфатические узлы и слюнные железы. Течение хроническое, рецидивирующее. Характерны лихорадка, признаки местного воспаления. Осложнения – воспаление оболочек головного мозга.

· Торакальная форма развивается при вдыхании возбудителей или при их распространении из очагов на шее и в пищеводе. Поражаются легкие, плевра, ребра, средостение, прикорневые лимфатические узлы, сердце, крупные сосуды. Характерны лихорадка, кашель, свищи, потеря массы тела, ночные поты.

· Абдоминальная форма актиномикоза обычно развивается на фоне воспалительных процессов органов брюшной полости (например,аппендицит, дивертикулиты). Тазовый актиномикоз может развиться при применении внутриматочной спирали. Формируются свищи; возможно развитие абсцессов печени.

· Генерализованная форма – поражение кожи (свищи), головного мозга, печени, почки (абсцессы).

Диагностика

· Характерные клинические проявления актиномикоза;

· Микроскопия гноя;

· Культивирование.

Лечение актиномикоза

· Антибиотики – бензилпенициллин (натриевая соль) не менее 12 млн ЕД/сут. в/в в течение 2 нед., затем феноксиметилпенициллин по 1 г 4 р./сут. или тетрациклин по 500 мг внутрь каждые 6 часов.

· Вскрытие и дренирование гнойных очагов.

Прогноз

· При своевременной диагностике и адекватной антибиотикотерапии прогноз благоприятен.

· При актиномикозе тяжелого течения и с осложнениями возможен летальный исход.

51 Роль неспоробразующих анаэробов в члхПроблема острой одонтогенной инфекции и разработка новых методов лечения продолжают оставаться одной из наиболее актуальных. Число больных с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области за последние годы увеличилось более чем в 3 раза. Среди них больные с флегмонами лица и шеи составляют около 80 %, От 80 до 93 % — это одонтогенные флегмоны. Причины количественного роста и изменений в клиническом течении флегмон обусловлены сменой этиологического фактора, преобладанием стафилококковой инфекции, нарастанием случаев ассоциативных форм возбудителей. По данным различных исследователей при острой одонтогенной инфекции в 80—90 % случаев выявляется анаэробная микрофлора.Увеличение в последние годы случаев осложнений кариеса, приводящих к развитию периоститов, абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области, позволяет предполагать значение неспорообразующих анаэробных микроорганизмов в возникновении этих заболеваний. Прогресс, достигнутый в микробиологической технике, расширил знания о роли анаэробной инфекции в развитии многих стоматологических заболеваний. Изменения, которые произошли за последнее время в учении об анаэробной инфекции, коренным образом меняют существовавшее ранее представление о ее патогенезе, профилактике и терапии, а соответственно и об организации мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и летальности.Согласно концепции последних лет, анаэробы, как и ряд других микроорганизмов,— это потенциально патогенные компоненты эндогенной микрофлоры человека. Учитывая, что они присутствуют в организме человека в количестве, значительно преобладающем по сравнению с аэробами в соотношении 10 : 1 в полости рта, во влагалище и на коже и в 1000: 1 в толстой кишке, заболевания, вызванные ими, встречаются чаще, чем вызванные анаэробами экзогенного происхождения. Анаэробные микроорганизмы широко распространены во внешней среде, а в собственной флоре человека они составляют большинство. На всех слизистых оболочках анаэробная флора имеется в достаточном количестве, в то время как аэробная составляет меньшую часть. Состав анаэробной флоры на различных участках тела и во внутренних органах относительно постоянный, однако при возникновении заболеваний необходимо учитывать тот факт, что в воспалительном процессе могут принимать участие такие анаэробные микроорганизмы, которые не являются характерными для данной области.

Анаэробам для размножения и существования не нужен кислород. Они удовлетворяют свои потребности в энергии за счет сопряженных окислительно-восстановительных реакций. Факультативные размножаются как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Облигатные не способны усваивать кислород, в присутствии его они погибают. Их можно культивировать только в лишенной кислорода среде. Анаэробы играют большую роль в разложении органических остатков растительного и животного происхождения без доступа воздуха или при затрудненном притоке его. Анаэробы способствуют процессам гниения в глубоких слоях почвы, в болотах, иле, в навозных кучах. Они находятся в кишках человека и животных, участвуя в разложении растительной клетчатки. В среде, хорошо доступной для воздуха, анаэробы принимают участие в разложении различных веществ совместно с аэробами, так как последние поглощают кислород.

Анаэробы составляют большую часть флоры, вегетирующей на коже, слизистых оболочках и в пищеварительном канале человека. Инфекции, сопутствующие этим поверхностям, содержат как анаэробные, так и аэробные микроорганизмы. Эти инфекции обладают тремя общими характеристиками.

Микроорганизмы, обнаруженные в инфицированных участках, несколько отличаются от нормальной флоры. Отличия связаны со специфическими вирулентными факторами, позволяющими некоторым членам нормальной флоры внедряться в ткани, тогда как другие гибнут из-за неспособности адаптироваться вне обычной экологической ниши.

Второй характерной особенностью является то, что предшествующее событие дает возможность нормальной флоре проникать в ткани хозяина. Таким событием может быть травма, ишемические некрозы, бактериальные или вирусные инфекции, аспирация содержимого ротоглотки или разрыв внутреннего органа. В определенных случаях анаэробные микроорганизмы из условно патогенных становятся облигатно-латогенными и могут участвовать в инфекционном процессе, поражая любой орган. Однако наиболее часто инфекция возникает в тех участках организма, куда анаэробные микроорганизмы могут попасть из естественных мест обитания. Например, абсцессы легких могут быть вызваны анаэробами, которые попали в результате аспирации из ротовой полости, а флегмоны различной локализации — в результате хирургического вмешательства или травмы.

Наконец, третьей особенностью является сложность бактериологических популяций. Как правило, из инфицированной области можно культивировать несколько видов микроорганизмов. Примером могут служить интраабдоминальные инфекции, при которых можно выделить как анаэробные, так и аэробные микроорганизмы.

52 Кандидоз полости рта. Этиотропное лечение. Лабораторная диагностика.

На полторы сотни известных видов Candida приходится около 20 видов возбудителей кандидоза. Из них наиболее часто у больных выделяют восемь видов, лидируют четыре — C.albicans, C.tropicalis, C.parapsilosia, C.glabrata.

Кандидоз полости рта (код МКБ-10: В37.0) в большинстве случаев вызывает C.albicans. Этот вид возбудителя обнаруживается в полости рта у около 60% здоровых взрослых, чаще у женщин и курящих мужчин. Другие виды кандид составляют от 10 до 20% всех случаев орального кандидоносительства. На втором месте находится C.glabrata, особенно у пожилых пациентов. Реже встречаются C.tropicalis, C.parapsilosis (последняя выявляется у почти 50% грудных детей-кандидоносителей). При кандидозе полости рта у ВИЧ-инфицированных, больных сахарным диабетом и онкологических больных чаще появляются редкие виды кандид — C.sake, C.rugosa и др.

Диагностика кандидоза

С момента возникновения проблемы грибковых инфекций в 60-70-е гг. огромные усилия медиков всего мира были направлены на разработку методов диагностики этих опасных осложнений, так как ранняя диагностика остается основным критическим моментом, определяющим успех в ведении больного с инвазивной инфекцией. Однако до настоящего времени от 20 до 75% случаев инвазивных микозов диагностируется лишь на аутопсии.

Взаимодействие Т- и В-лимфоцитов

Варианты взаимодействия $T$- и $B$-лимфоцитов при иммунном ответе

Единственными эффективными антигенпрезентирующими клетками при первичном иммунном ответе для $T$-лимфоцитов являются дендритные клетки. Если при активации $T$-лимфоцита антиген был презентирован дендритными клетками, то в иммунный ответ вовлекаются $B$-лимфоциты, расположенные рядом.

Возможны следующие варианты взаимодействия $T$- и $B$-лимфоцитов:

- $B$-лимфоциты связывают растворимый антиген через BCR, путем эндоцитоза его поглощают, подвергают процессингу и на поверхности экспонируют фрагменты антигена совместно с молекулами МНС-II. Антиген связывается на поверхности $B$-лимфоцита TCR в комплексе с МНС-II. Устанавливаются необходимые корецепторные связи между $T$- и $B$-лимфоцитами. Такое взаимодействие наблюдается в $T$-зависимых зонах периферической лимфоидной ткани в самом начале развития иммунного ответа.

- Специфический антиген распознается $B$-лимфоцитом и вблизи находится активированный $T$-лимфоцит, который распознал антиген на другой антигенпрезентирующей клетке. Взаимодействие $T$- и $B$-лимфоцитов может проявиться восприятием цитокиновых сигналов $B$-клеткой от $B$-лимфоцита.

Замечание 1

Взаимодействие с участием мембранных молекул при первичном иммунном ответе может наступать или нет. При вторичном иммунном ответе принимают участие $T$-клетки памяти. В обязательном порядке происходит взаимодействие мембранной молекулы $B$-лимфоцита $CD40 \ с$ мембранной молекулой $T$-клетки $CD40L$. Вторичный ответ $B2$-лимфоцитов происходит с обязательным переключением изотипа иммуноглобулинов с $IgM$ на $Iga$, $IgG$, $IgE$. Эти взаимодействия происходят в фолликулах лимфоидных органов (в $B$-клеточных зонах).

Реализация реакции иммунной системы на антиген

После внедрения антигена во внутреннюю среду организма наблюдается его фагоцитирование или поглощение макрофагами. Макрофаги с помощью протеолитических ферментов убирают детерминантные группировки чужих макромолекул. Образовавшиеся детерминанты в результате экзоцитоза попадают на поверхность мембраны, где соединяются с мембранными белками макрофага.

Белки макрофага кодируются генами главного комплекса гистосовместимости, которые обеспечивают синтез белков, определяющих иммунологическую индивидуальность организма.

Антигены гистосовместимости (мембранные белки) являются трансплантационными антигенами, так как различны у разных индивидов. Эти антигены вызывают реакцию отторжения трансплантата при пересадке тканей и органов.

Антигены гистосовместимости представляют $T$-лимфоцитам очищенную антигенную детерминанту.

Передача антигена с макрофага $T$-лимфоциту происходит в результате следующих процессов:

- $T$-лимфоцит определяет чежеродность детерминантной группы антигена, находящегося на поверхности макрофага;

- рецептор $T$-лимфоцита связывается с антигеном;

- происходит активация $T$-лимфоцита;

- в $T$-лимфоците образуется белок – интерлейкин-2;

- на мембранах $T$-клеток формируются рецепторы к интерлейкину, происходит связывание с ним;

- начинаются процессы деления и дифференцировки $T$-клеток с образование клеток-эффекторов (посредники при вовлечении в иммунный ответ $B$-лимфоцитов, $T$-хелперы) или клонов ($T$-киллеры).

$T$-лимфоциты-хелперы при участии макрофагов передают информацию об антигене $B$-клеткам. Роль макрофагов в данном процессе:

- снимают антигенрецепторные комплексы с поверхности $T$-лимфоцитов;

- концентрируют на своей поверхности эти комплексы в виде «обоймы»;

- передают $B$-лимфоциту «обоймы» антигенных молекул.

Для активации $B$-лимфоцита необходимо, чтобы молекула антигена была подготовлена макрофагом и $T$-лимфоцитом. Таким образом происходит передача специфической информации об антигене от $T$-лимфоцита $B$-лимфоциту.

В виде гуморального стимула передается второй неспецифический сигнал от $T$-клеток $B$-лимфоцитам.

Замечание 2

$B$-лимфоциты, после получения специфического и неспецифического сигналов, пролиферируют с дифференцировкой в различные клоны эффекторных клеток. При этом образуются плазматические клетки, продуцирующие иммуноглобулины.

Что такое лимфоциты, их норма в крови, причины повышения и понижения

Кровь состоит из трех видов клеток: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Лейкоциты бывают зернистыми и незернистыми. В состав незернистых белых клеток и входят лимфоциты. Соотношение всех видов лейкоцитов в медицине называют лейкоцитарной формулой.

Что такое лимфоциты

Это белые клетки крови, играющие первостепенную роль в иммунной системе. Они формируют защитную реакцию, позволяют организму справиться с разными инфекциями.

Клетки рождаются в костном мозге и вилочковой железе (до наступления половозрелого возраста).

Вторичным местом появления лимфоцитов являются лимфоузлы, селезенка ( здесь клетки погибают).

Функции

Основные функции лимфоцитов

К основным функциям лимфоцитов относятся:

- Синтез антител,

- Распознавание чужеродных агентов и их последующее уничтожение,

- Ликвидация собственных клеток, являющихся неполноценными или мутантами,

- Осуществление иммунной памяти – клетки запоминают ряд агентов и не дают им развиваться. На этом принципе базируются прививки.

Лимфоциты способствуют отторжению трансплантата, что играет не лучшую роль в организме. Еще одна функция, которая не всегда помогает человеку, – повышение чувствительности к посторонним агентам.

За что отвечают лимфоциты

Существует несколько разновидностей белых клеток. Каждый вид выполняет определенные функции, что регулирует работу иммунной системы.

Существует несколько разновидностей белых клеток. Каждый вид выполняет определенные функции, что регулирует работу иммунной системы.

Все тельца делятся на:

- Т -лимфоциты – белые тельца, обеспечивающие клеточный иммунитет,

- В-лимфоциты – клетки, которые способствуют гуморальному иммунитету. Они распознают чужеродных агентов и вырабатывают к ним антитела,

- Нулевые лимфоциты – это клетки, которые могут превратиться в Т или В лимфоцит. Впоследствии они становятся натуральными киллерами. HK-лимфоциты способны разрушать мембрану чужеродных белков.

Виды

Т-лимфоциты делятся на три вида:

- Т-киллеры – уничтожают чужеродные клетки (они могут быть поражены вирусами или это раковые клетки). HK-лимфоциты отличаются от Т-киллеров тем, что они не вырабатывают иммунитет к чужеродным агентам,

- Т-хелперы – данный вид лимфоцитов помогает вырабатывать антитела, чтобы быстрее подавить заболевание,

- Т супрессоры – белые клетки, которые сокращают выработку антител. Они включаются в работу, когда уже нет угрозы для организма.

Виды лимфоцитов

Образуясь в костном мозге Т-лимфоциты направляются в тимус, находятся там на обучении, в случае необходимости осуществляют клеточный иммунитет. В-лимфоциты направляются в лимфоузлы, где превращаются в зрелые и полноценные клетки.

Показатели лимфоцитов у взрослых

У мужчин и женщин количество лимфоцитов в обычном состоянии не отличается.

Если женщина беременна или сдает кровь во время менструального цикла, то количество лимфоцитов будет выше нормы.

Этого не следует бояться. Организм реагирует на гормональные сбои женского организма.

Норма у женщин по возрасту (таблица)

Возраст; Норма лимфоцитов; Удельный вес в лейкоцитарной формуле; Лимфоциты во время беременности; Норма при месячных

| Старше 18 лет | 1 – 4,8 * 10 9 клеток на литр крови | 19 – 37 % | 18 – 44 %, но показатель может доходить и до 50 % | 18 – 50 % |

При беременности иммунная система снижается, поскольку плод несет 50 % чужеродной информации, и при сильном иммунитете ребенок будет отвергнут организмом. Иногда лимфоциты при беременности немного ниже нормы.

При беременности иммунная система снижается, поскольку плод несет 50 % чужеродной информации, и при сильном иммунитете ребенок будет отвергнут организмом. Иногда лимфоциты при беременности немного ниже нормы.

При повышении удельного веса лимфоцитов более чем на 15 % (при беременности и менструациях) врачи прописывают дополнительные исследования, поскольку велик риск развития заболеваний.

При нарушениях кровотока, регулярном воспалении лимфатических узлов, патологиях развития лимфатической системы врачи назначают прохождение лимфографии (она же лимфограмма). Процедура позволяет оценить состояние каждого вида клеток лимфы.

Все о лимфоцитах у детей

В детском возрасте диапазон лимфоцитов весьма широк. Он составляет от 30 до 70% всей лейкоцитарной формулы. Дело в том, что у ребенка только формируется собственный иммунитет, а организм малыша знакомится с окружающей действительностью.

В детском возрасте диапазон лимфоцитов весьма широк. Он составляет от 30 до 70% всей лейкоцитарной формулы. Дело в том, что у ребенка только формируется собственный иммунитет, а организм малыша знакомится с окружающей действительностью.

Возраст; Норма лимфоцитов; Удельный вес в лейкоцитарной формуле

| С рождения до 1 года | 2 – 11*10 9 клеток на литр крови | 45 – 70 % |

| 1 – 2 года | 3 – 9,5 *10 9 клеток на литр крови | 37 – 60 % |

| 2 – 4 года | 2 – 8 *10 9 клеток на литр крови | 33 – 50 % |

| 4 – 8 лет | 1,5 – 6,8 *10 9 клеток на литр крови | 30 – 50 % |

| 8 – 16 лет | 1,2 – 6,5*10 9 клеток на литр крови | 30 – 45 % |

У детей активно работают все органы, занимающиеся образованием лимфоцитов. К 30 – 40 годам вилочковая железа исчезает, ее функции принимают другие органы, состоящие из лимфоидной ткани.

Причины повышенных лимфоцитов

Если показатель клеток выше нормы, то у человека фиксируется лимфоцитоз.

Он может быть двух видов:

- Абсолютный (абс) – количество лимфоцитов превышает нормальный уровень. Если лимфоциты абс повышены у взрослого, то показатель будет выше 4*109 на литр крови,

- Относительный лимфоцитоз – процентный состав лимфоцитов выше нормы в лейкоцитарной формуле. Это возможно при снижении числа нейтрофилов. В медицине такое состояние называется лейкопения с нейтропенией.

Существуют разные факторы, влияющие на уровень лимфоцитов в крови. Некоторые из них – безопасны и характеризуются естественным состоянием человека во время сдачи крови. Другие причины свидетельствуют о наличии заболеваний.

Классификация лимфоцитов

Среди основных факторов выделяют следующие:

- Пребывание в стрессовых ситуациях – даже посещение кабинета врача увеличивает число лимфоцитов взрослого человека,

- Чрезмерная физическая нагрузка – лимфоцитоз носит временный характер, количество белых клеток повышается незначительно и не превышает 5 *109 клеток на литр крови.

- Гормональные колебания – число клеток увеличивается во время менструаций и в период беременности,

- Инфекционные заболевания – это самая распространенная причина, по которой повышается уровень лимфоцитов. Инфекции могут носить бактериальный характер (туберкулез, коклюш, сифилис). Лимфоцитоз возникает и в результате вирусных инфекций: ОРВИ, корь, ветрянка. Зачастую при попадании в кровь вируса формируется относительный лимфоцитоз, немого реже – абсолютный. Организм начинает борьбу с чужеродными объектами, а к недугу формируется иммунитет,

- Инфекции, вызванные паразитами. К таким болезням относится токсоплазмоз (им чаще страдают женщины),

- Заболевания системы кроветворения: лимфолейкоз, лимфобластный лейкоз,

- Аутоиммунные процессы, происходящие в организме. Лимфоциты формируют аллергические реакции замедленной формы. По неустановленным причинам организм атакует собственные клетки и приводит к аутоиммунным заболеваниям: ревматоидный артрит, тиреотоксикоз, болезнь Крона, болезнь Грейвса-Базедова,

- Удаление селезенки – иногда больным приходится удалить селезенку. Этот орган отвечает за ликвидацию лимфоцитов. До тех пор пока кровеносная система не подстроится под новую ситуацию, уровень белых клеток будет повышенным. Постепенно он придет в норму.

Также уровень белых телец повышен у курильщиков со стажем. Кровь у курящих людей всегда более густая, так как табак увеличивает свертываемость.

В норме – небольшое увеличение лимфоцитов, то связано с увеличением эритроцитов. Число белых клеток изменяется после приема медицинских препаратов как аллергическая реакция организма и при отравлении металлами (например: свинцом).

Причины понижения лимфоцитов

Лимфопения – это состояние, при котором число белых клеток ниже нормы: 1,5 * 109 клеток на литр крови. Результат можно увидеть при анализе крови.

К основным факторам относятся следующие:

- Вирусные инфекции – грипп, гепатит и тп – это значит, что клетки активно боролись с вирусами и большинство из них уж уничтожено, а новые лимфоциты еще не образовались. Это происходит в разгар заболевания и в период выздоровления,

- Болезни, истощающие костный мозг: анемия, онкологические заболевания,

- Лечение кортикостероидами или цитостатиками,

- Иммунодефицит,

- Тяжелая почечная недостаточность,

- Последствие химиотерапии и лучевой терапии.

Лимфоциты – незернистые белые клетки крови, входящие в состав лейкоцитов. Они отвечают за состояние иммунной системы организма. Белые тельца распознают чужеродных агентов и уничтожают их, они вырабатывают антитела, осуществляют иммунную память.

Для определения количества белых клеток нужно сдать развернутый анализ крови. При повышенном или пониженном показателе следует проконсультироваться с врачом.

Видео: Работа лимфоцита

Загрузка…

Загрузка…