Операция через проколы название

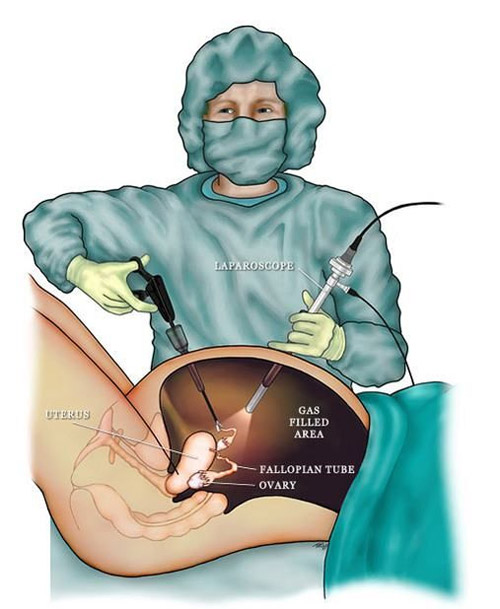

Лапароскопи́я (др.-греч. λαπάρα — пах, чрево + др.-греч. σκοπέω — смотрю) — современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие (обычно 0,5—1,5 см) отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы. Лапароскопия обычно проводится на органах внутри брюшной или тазовой полостей.

Первые «лапароскопические пробы» были проведены в начале 20 века французским хирургом Бернхаймом. До начала 21 века использовалась в основном диагностическая лапароскопия.

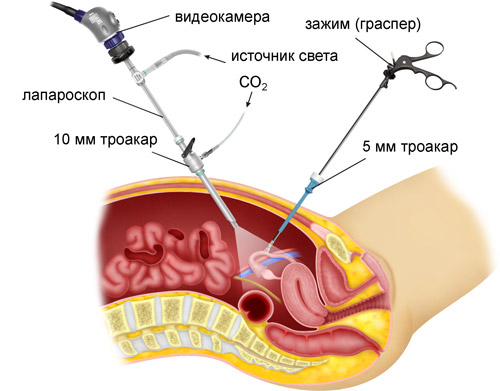

Основной инструмент в лапароскопической хирургии — лапароскоп: телескопическая трубка, содержащая систему линз и обычно присоединённая к видеокамере. Современные лапароскопы оснащены цифровыми матрицами и обеспечивают изображение высокой четкости. К трубке также присоединён оптический кабель, освещённый «холодным» источником света (галогеновая или ксеноновая лампа). Брюшная полость обычно наполняется углекислым газом (наложение т. н. карбоксиперитонеума) для создания оперативного пространства. Фактически, живот надувается как воздушный шар, стенка брюшной полости поднимается над внутренними органами как купол. Спектр хирургических вмешательств, выполняемых лапароскопическим доступом, широк: от холецистэктомии и герниопластики, до гастрэктомии, панкреатодуоденальной резекции и операций на толстой и прямой кишках.

Содержание

Преимущества [ править | править код ]

Малая травматичность и короткие сроки пребывания пациента в стационаре (6—7 суток), быстрое восстановление после операции, отсутствие болезненных ощущений, отсутствие послеоперационных рубцов, которые наблюдаются, например, при лапаротомии и других полостных операциях с разрезом. Восстановление пассажа кишечника также протекает быстрее, пациент после лапароскопической операции может самостоятельно питаться значительно раньше.

Лапароскопическая хирургия успешно заменила открытую хирургию, так как изображение гораздо больше, чем то, что видит хирург глазами (современная лапароскопическая аппаратура дает увеличение до 40 раз, то есть операция выполняется почти как под микроскопом), используемая оптика позволяет посмотреть на объект операции под разными углами (с разных сторон), что дает гораздо большую возможность обзора, чем при традиционных операциях.

Лапароскопическое удаление желчного пузыря имеет много положительных сторон в сравнении с лапаротомией (открытой полостной операцией):

- Минимальная кровопотеря (30-40 мл) за счет сохранения большого числа кровеносных сосудов брюшной полости;

- Малоинвазивность: доступ к внутренностям осуществляется через несколько небольших проколов в животе, а не посредством разреза брюшной стенки;

- Короткий восстановительный период: при отсутствии осложнений человека выписывают через 1-3 суток, а спустя всего 7 дней пациент имеет среднюю работоспособность. После операции присутствует незначительная боль, которая быстро купируется анестетиками из домашней аптечки;

- Низкий риск возникновения осложнений: спайки практически не появляются после оперативного вмешательства, поскольку отсутствует прямой контакт рук хирурга и салфеток с внутренностями. [1]

Недостатки [ править | править код ]

Хотя лапароскопическая хирургия имеет очевидные преимущества с точки зрения результатов лечения пациентов, механизм проведения таких операций гораздо сложнее с точки зрения хирурга, по сравнению с традиционными — открытыми:

- Ограниченный диапазон движения в оперируемой области приводит к потере хирургом ловкости;

- Искажённое восприятие глубины;

- Необходимость использовать инструменты для взаимодействия с тканью, а не работать непосредственно руками. Это приводит к невозможности точно судить о силе, прилагаемой к ткани, что может провоцировать возникновение травм. Это ограничение также снижает тактильные ощущения, что значительно осложняет работу хирурга при диагностике (руки зачастую служат важным диагностическим инструментом, например, при работе с опухолями) и проведения тонких операций, таких как сложное наложение швов.

- Режущие поверхности инструмента движутся в противоположном рукам хирурга направлении, то есть в основе лапароскопии лежат неинтуитивные двигательные навыки, которым сложно обучиться.

Возможные осложнения [ править | править код ]

- Наиболее значительны риски повреждений троакаромкровеносных сосудов или кишечника. Вероятность подобных травм выше у пациентов с недостаточной массой тела или с другими абдоминальными операциями в анамнезе. Троакар изначально, как правило, вставляется вслепую. Хотя такие травмы случаются довольно редко, могут возникнуть значительные осложнения: сосудистые травмы могут привести к опасным для жизни кровоизлияниям, повреждения кишечника могут стать причиной перитонита. Очень важно выявить подобные травмы как можно раньше.

- Некоторые пациенты получают значительные электроожоги, незаметные хирургам, работающим с электродами, подающими ток в окружающие ткани. Результатом травмы могут стать прободения внутренних органов, а также перитонит. Этот риск минимизируется за счет использования активного мониторинга электрода.

- Еще одно возможное осложнение при проведении лапароскопический операции — гипотермия и возникновение перитонеальной травмы из-за продолжительного воздействия холодных сухих газов при инсуффляции. Для снижения данных рисков используется нагретый увлажненный углекислый газ.

- У многих пациентов с лёгочными заболеваниями проявляется непереносимость пневмоперитонеума (введение газа в брюшную полость), что приводит к необходимости переключения с лапароскопической на открытую операцию. Не весь углекислый газ, вводимый в брюшную полость, удаляется через разрез во время операции. Газ имеет тенденцию к расширению, и когда углекислый газ поднимается в брюшную полость, она давит на диафрагму, а также может оказывать давление на диафрагмальный нерв. Это создает ощущение боли, которая может отдаваться в плечах пациента. К примеру, при операции на аппендиксе боль отдается в правое плечо. В некоторых случаях возникает сильная боль при дыхании. Во всех случаях, однако, боль является временным явлением, так как ткани тела будут поглощать углекислый газ и выводить его посредством дыхания.

- Проблемы со сворачиванием крови, а также рубцы от предыдущих операций могут представлять дополнительный риск при проведении лапароскопической операции и считаются относительным противопоказанием для проведения подобных операций.

Сложные лапароскопические операции [ править | править код ]

Лапароскопические операции выполняются и в крайне сложных ситуациях: экстренная хирургия, доброкачественные и злокачественные опухоли органов брюшной полости, крайняя степень ожирения. Выполнение их требует лучшей оснащенности и подготовленности хирургов. При этом, такие вмешательства сохраняют все преимущества малотравматичного лапароскопического доступа для пациента. Выздоровление протекает значительно легче.

Лапароскопический доступ также используется для операций дискэктомия, спондилодез.

Одной из наиболее сложных операций, выполняемых лапароскопически, является гастропанкреатодуоденальная резекция при злокачественной опухоли головки поджелудочной железы.

Лапароскопические операции в онкологии с применением медицинской визуализации [ править | править код ]

Традиционная лапароскопическая хирургия без применения медицинской визуализации не в состоянии эффективно проводить операции, в которых нужно видеть внутреннюю структуру органов. Например, если раковая опухоль в почках, печени, или поджелудочной железе находится внутри органа, а не на поверхности, хирург не в состоянии видеть опухоль через отверстия в животе. Поэтому в последние годы распространение получила лапароскопическая хирургия с применением медицинской визуализации, проводимая в гибридных операционных. Качество изображений в медицинской визуализации, возможность получать изображения прямо в операционной и возможность точно направить хирургические инструменты во время операции способствуют распространению этого подхода. [2] Операция производится таким образом [3] :

- С помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии определяется расположение опухоли в почках, печени или поджелудочной железе

- Во время операции с помощью ангиографического оборудования положение опухоли определяется интраоперационно и дополняется информацией, полученной перед операцией с помощью компъютерной томографии или магнитно-резонансной томографии

- 3-мерная модель опухоли передаётся на эндоскоп

- Во время лапароскопической операции хирург видит на эндоскопе с помощью технологии дополненной реальности положение опухоли, не видимой на поверхности органа

Робот-хирург [ править | править код ]

Новым этапом развития лапароскопической хирургии явилось использование специализированных роботов, одним из наиболее известных среди которых является «daVinci». Этот робот снабжен микроинструментами, гораздо меньше стандартных лапароскопичесих инструментов, а также миниатюрной видеокамерой, воспроизводящей цветное, трехмерное изображение операции в режиме реального времени. Движения хирурга переносятся роботом в плавные движения микроинструментов, способных двигаться во всех направлениях. С их помощью операция совершается намного точнее, сохраняя неповреждёнными самые тонкие сплетения нервов и кровеносных сосудов.

Содержание статьи

- Преимущества и недостатки лапароскопии

- Что такое лапароскопия

- Как человек отходит от лапароскопии

Как проводится процедура лапароскопии

Процедура лапароскопии проводится хирургом в условиях операционной. Больной находится на операционном столе под действием общего наркоза. Врач делает 3-4 разреза на теле оперируемого, длина отверстий обычно составляет не более 2 см, специальным зондом углубляет их. Затем в эти отверстия вставляют трубки, через которые будут вводиться стерильные хирургические инструменты.

В одну из установленных трубок поступает углекислый газ, он нужен, чтобы расправить живот, сделав как можно более доступными для манипуляций внутренние органы. При помощи оставшихся трубок медперсонал вводит различные хирургические принадлежности, а также видеокамеру, с помощью которой на экран в операционной выводится изображение необходимого органа. Хирург производит необходимые действия, а затем извлекает все инструменты и накладывает на разрезы швы.

Применение лапароскопии

С помощью лапароскопии проводятся операции по удалению доброкачественных и злокачественных опухолей всех органов брюшной полости, удаление кист яичников, тела матки, операции на маточных трубах при внематочных беременностях, восстановление проходимости маточных труб и многие другие.

Преимущества и недостатки лапароскопии

Если рассматривать преимущества и недостатки лапароскопии, то первых больше и они значительно серьезнее. Плюсов у данной операции действительно хватает:

— низкая потеря крови и минимальное травмирование тканей, что облегчает восстановительный период;

— послеоперационные боли после лапароскопии не такие сильные, как после обычной хирургии, что снижает потребление обезболивающих лекарств и способствует лучшему самочувствию;

— маловероятное заболевание послеоперационными инфекциями, потому что соприкосновение хирургических предметов с внутренними органами и окружающей средой ограничено;

— целенаправленный доступ к нужному органу;

— отсутствие больших некрасивых шрамов.

Недостатками лапароскопии можно считать:

— значительная стоимость и высокотехнологичные требования;

— возможные осложнения, такие как кровотечение во время процедуры, повреждение здоровых органов и др.;

— повышенные требования к квалификации хирурга;

— имеются противопоказания к проведению такого вмешательства;

— отсутствие тактильных ощущений у врача.

Для большинства людей операция является достаточно пугающей перспективой, ведь хирургическое вмешательство подразумевает совершение различных разрезов на теле и накладывание швов, требует длительного периода реабилитации и нарушает работоспособность. Однако современные методики оперативной коррекции могут быть куда менее травматичными.

Несколько проколов

Во всем мире огромной популярностью пользуются малоинвазивные вмешательства, во время которых хирург минимально нарушает целостность тела пациента. Для проведения такой операции врач совершает всего несколько проколов. Подобное вмешательство считается куда более предпочтительным, нежели классическая открытая операция с крупными разрезами. И многие пациенты интересуются, как называется операция через проколы.

Такой вид хирургического лечения носит наименование эндоскопического и лапароскопии и может помочь пациентам с патологиями различной локализации:

- С недугами ЛОР-органов.

- С воспалением аппендикса.

- С желчнокаменной болезнью.

- С патологиями пищеварительного тракта.

- С суставными заболеваниями.

- С гинекологическими недугами и пр.

Достаточно часто методики малоинвазивного доступа используются специалистами пластической хирургии, к примеру, при изменении формы носа, подтяжке лица или увеличении груди.

Основные особенности

При выполнении эндоскопических операций врач совершает на теле пациента несколько небольших проколов, их диаметр обычно не превышает одного-двух сантиметров, а может быть и меньшим. Количество таких отверстий может быть разным и зависит от места локализации проблемы в организме пациента и ее особенностей. В среднем проводится от двух до четырех проколов.

Внутрь отверстий вводят:

- Лапароскоп или эндоскоп. Это название особенной жесткой трубки, оборудованной системой линз, камерой и источником света. Она передает изображение в режиме реального времени на экран монитора. Врач может хорошо видеть все свои манипуляции.

- Специальные хирургические инструменты небольшого размера. Они называются лапароскопическими могут включать в себя различные щипцы и зажимы, миниатюрные ножницы и специальный прибор для прижигания кровеносных сосудов — электрокоагулятор.

- Дополнительные инструменты, в частности, при проведении операций на брюшной полости может использоваться трубка для нагнетания углекислого газа.

Механизм проведения эндоскопического вмешательства в каждой отдельной ситуации может отличаться. Подобрать оптимальную методику в каждом конкретном случае может опытный врач.

Плюсы

Малотравматичная операция отличается множеством преимуществ, так как:

- Практически не нарушает целостность тканей и мышц.

- Сопровождается минимальной кровопотерей.

- Не приводит к формированию крупных рубцов.

- Позволяет выписаться из стационара в течение пары-тройки дней.

- Не вызывает сильных болей, выраженного отека после выполнения.

- Позволяет записать весь процесс на видео, что может пригодиться при дальнейшей терапии.

На сегодняшний день подобные вмешательства осуществляются во многих государственных клиниках. Целесообразность их выполнения в каждом конкретном случае определяется лечащим врачом.

Скрытая операция

Многих больных, нуждающихся в оперативном лечении, останавливает страх столкнуться с болью и осложнениями в послеоперационном периоде. Женщин вдобавок пугают уродливые шрамы на теле. Но по мере внедрения новых эндоскопических технологий эти опасения станут беспочвенными.

Наш эксперт – хирург-эндоскопист ГКБ № 31, старший научный сотрудник НОЦ абдоминальной хирургии и эндоскопии РГМУ им. Н. И.?Пирогова, кандидат медицинских наук Михаил Тимофеев.

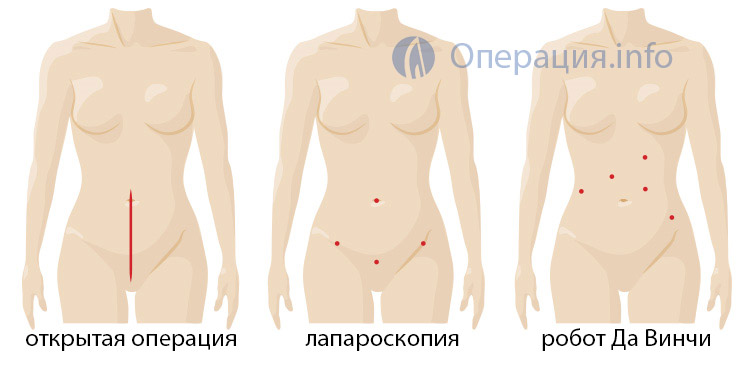

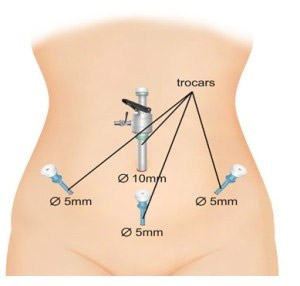

Когда-то в хирургии бытовал лозунг «Большой хирург – большой разрез». Но со временем эволюция в медицине пошла по другому пути – уменьшению хирургического доступа и внедрению минимально инвазивных технологий. Сначала разрезы стали просто уменьшаться в размерах, а затем, с появлением лапароскопии, они превратились в 3–4 едва заметных прокола размером от 3 до 15 мм. В последнее же время активно развивается тенденция вовсе не оставлять на теле пациента никаких следов от произведенного вмешательства. Это достигается благодаря так называемому «доступу через единый порт» (то есть лишь через одно отверстие) или благодаря введению хирургических инструментов через естественные отверстия человеческого организма.

Вместо разреза – проколы

Операции на органах брюшной полости через проколы (то есть лапароскопия) и эндоскопические операции по NOTES-технологии, где «вход» инструментам хирурга отворила сама природа (такие вмешательства могут производиться через влагалище, пищевод, прямую кишку, мочевыводящие пути или через комбинированные доступы), открывают перед хирургией широкое поле деятельности. Особенно активно такие технологии начинают применяться в гинекологической и абдоминальной хирургии (то есть на половых органах и на органах брюшной полости).

Так, например, в гинекологии с помощью лапароскопии можно излечивать до 90% заболеваний. Как и большинство других хирургических вмешательств, лапароскопию проводят под общим наркозом. В передней брюшной стенке делают 3–4 глубоких прокола, в длину не больше 10–12 мм. Затем с помощью специального прибора – лапарофлятора – в брюшную полость нагнетают углекислый газ, который приподнимает расслабленную наркозом переднюю брюшную стенку, тем самым «открывая» глазу хирурга операционное поле. Через другой прокол вводится оптический прибор с источником света. Оптика соединяется с видеокамерой и далее с экраном монитора, куда выводится цветное высокого разрешения изображение внутреннего органа. Оперируя, врач глядит не столько на больного, сколько на монитор, где отражается весь ход операции.

Лапароскопия наносит пациенту меньшую операционную травму,

сопровождается совсем небольшой кровопотерей (в 10 раз меньше), редко приводит к осложнениям, значительно сокращает появление послеоперационных грыж, требует более короткой реабилитации. К тому же у пациентов практически не бывает боли, а на теле – заметных рубцов.В последние годы многие хирурги при выполнении подобных операций стали стремиться по возможности максимально сократить количество доступов. Так, лапароскопическую холецистэктомию, которую изначально выполняли с применением четырех проколов, стали делать уже с помощью двух отверстий.

Через замо

операция и её применение (в гинекологии, на брюшной полости)

Все материалы на сайте подготовлены специалистами в области хирургии, анатомии и профильных дисциплинах. Все рекомендации носят ориентировочный характер и без консультации лечащего врача неприменимы.

Автор: Аверина Олеся Валерьевна, к.м.н., врач-патолог, преподаватель кафедры патологической анатомии и патологической физиологии, для Операция.Инфо ©

Лапароскопия представляет собой современный и малоинвазивный способ доступа к органам брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства, который с успехом используется хирургами всего мира последние десятилетия.

Лапароскопические методики операций поставлены на поток и предпочитаются обычным открытым операциям не только хирургами, но и самими пациентами, не желающими обзаводиться рубцами на коже, спайками в полостях и переживать все тяготы послеоперационного периода как после открытых вмешательств.

Благодаря массе преимуществ лапароскопия широко применяется в абдоминальной хирургии, гинекологии и даже при некоторых онкологических процессах, если это не идет в ущерб радикальности и принципам абластики. Метод постепенно вытесняет открытые вмешательства, им владеют большинство хирургов, а аппаратура стала доступна не только крупным клиникам, но и рядовым городским больницам.

Сегодня при помощи лапароскопии можно диагностировать самые разные заболевания и одновременно их лечить, нанося пациенту минимальную травму при снижении числа осложнений и операционных рисков. Таким способом возможно удалять целые органы, крупные опухоли, проводить пластические операции.

Многим больным в тяжелом состоянии, людям пожилого и старческого возраста, при некоторых сопутствующих заболеваниях открытая операция может быть противопоказана ввиду высокого риска осложнений, а лапароскопия дает возможность снизить вероятность неблагоприятных последствий и провести хирургическое лечение, как говорится, «малой кровью».

Вместе с тем, не стоит забывать, что лапароскопическая операция — это тоже хирургическое лечение, поэтому перед ней тоже должна проводиться правильная подготовка, тщательное обследование больного и оценка возможных противопоказаний.

Преимущества и недостатки лапароскопии как способа доступа

Несомненными преимуществами лапароскопического доступа при операциях и на этапе диагностики заболеваний считаются:

Малая операционная травма, когда для достижения очага патологии достаточно лишь нескольких проколов;

Малая операционная травма, когда для достижения очага патологии достаточно лишь нескольких проколов;- Сокращение времени нахождения в клинике до нескольких суток;

- Быстрая реабилитация;

- Меньшая вероятность болевого синдрома, спаечной болезни и послеоперационного рубцевания покровных тканей;

- Быстрое восстановление работы кишечника и общей активности пациента;

- Сокращение времени нетрудоспособности и возможность активизации уже в день вмешательства;

- Низкий риск инфекционно-воспалительных осложнений, тромбоэмболий, малая кровопотеря;

- Хороший косметический результат.

Помимо важных преимуществ для больного, лапароскопия дает ряд плюсов и хирургу. Так, применение оптики и увеличительной техники позволяет более детально изучить пораженный орган, осмотреть его под разными углами с 40-кратным увеличением, что повышает качество диагностики и последующего лечения.

Вместе с тем, как и любое вмешательство в организм, сопровождающееся даже минимальной травмой, лапароскопия может иметь и недостатки, в числе которых:

- Ограниченный обзор и возможность движения инструментария в некоторых труднодоступных областях;

- Субъективное и не всегда точное восприятие глубины проникновения и параметров внутренних органов;

- Отсутствие тактильного контакта и возможность манипулировать только инструментами, не касаясь рукой внутренних тканей;

- Сложность овладения навыками лапароскопического вмешательства;

- Возможность травмирования тканей режущими инструментами в условиях ограниченной видимости и подвижности в замкнутом пространстве тела.

Одним из недостатков метода можно считать дороговизну оборудования и высокую стоимость самой операции в сравнении с традиционной хирургией, поэтому такое лечение может быть недоступно части пациентов, особенно, в отдаленных населенных пунктах с низким уровнем оснащенности лечебных учреждений.

По мере совершенствования навыков хирургов, лапароскопия стала возможной для проведения экстренных операций, удаления не только доброкачественных, но и злокачественных опухолей, выполнения вмешательств у больных с высокой степенью ожирения и рядом других тяжелых сопутствующих заболеваний. Лапароскопически проводят сложнейшие операции на внутренних органах при сохранении принципа малоинвазивности и низком общем операционном риске.

Инструменты, применяемые для лапароскопии

Если для обычной открытой операции хирургу достаточно собственных рук и привычных инструментов в виде скальпелей, зажимов, ножниц и т. д., то для лапароскопии требуется совершенно иное, сложное и высокотехнологичное оборудование, овладеть которым не так-то просто.

Традиционный набор инструментов для лапароскопии включает:

- Лапароскоп;

- Источник света;

- Видеокамеру;

- Оптические кабели;

- Системы отсоса;

- Троакары с манипуляторами.

Лапароскоп — основной инструмент, посредством которого хирург попадает во внутреннюю полость тела, осуществляет введение туда газового состава, осматривает ткани благодаря системе линз. Галогеновая или ксеноновая лампа дает хорошее освещение, ведь действовать приходится в полной темноте и без света провести операцию попросту невозможно.

Лапароскоп — основной инструмент, посредством которого хирург попадает во внутреннюю полость тела, осуществляет введение туда газового состава, осматривает ткани благодаря системе линз. Галогеновая или ксеноновая лампа дает хорошее освещение, ведь действовать приходится в полной темноте и без света провести операцию попросту невозможно.

Изображение от видеокамеры попадает на экран, при помощи которого специалист осматривает органы, контролирует движения инструментов и проводимые внутри тела манипуляции.

Троакары — это полые трубки, которые вводятся сквозь дополнительные проколы. По ним внутрь попадают инструменты — специальные ножи, зажимы, иглы с шовным материалом и т. д.

Повысить эффективность лапароскопической операции позволяет применение современных методов визуализации, особенно актуальных в том случае, если патологический очаг лежит не на поверхности органа, а внутри него. С этой целью вмешательства проводят в так называемых гибридных операционных, оснащенных и лапароскопическим инструментарием, и дополнительной диагностической аппаратурой.

Компьютерный или магнитно-резонансный томограф позволяют определить локализацию опухолей почек, печени, поджелудочной железы. Применение ангиографического исследования помогает уточнить месторасположение новообразования и особенности его кровоснабжения. Операционный микроскоп дает возможность изучить пораженные ткани под большим увеличением, повышая качество диагностики.

Новейшей разработкой современной хирургии считаются роботизированные системы, в частности, известный многим робот Да Винчи. Этот аппарат имеет не только стандартные манипуляторы, но и микроинструменты, позволяющие действовать в операционном поле с высокой точностью. Видеокамера дает цветное изображение в трехмерном пространстве в режиме реального времени.

точки доступа к органам брюшной полости

Хирург аккуратно действует инструментами, а робот превращает его движения в еще более плавные и точные, что делает практически невозможным повреждение сосудов, нервных пучков и тканей в зоне вмешательства, повышая эффективность и безопасность лечения.

Виды лапароскопических операций и показания к ним

В зависимости от преследуемой цели лапароскопия бывает:

- Диагностической;

- Лечебной.

Кроме того, операция может быть плановой и экстренной.

Диагностическая лапароскопия применяется для осмотра органов и тканей в тех случаях, когда ни один неинвазивный способ диагностики не позволяет поставить точный диагноз. Она показана при закрытых повреждениях брюшной полости, подозрении на эктопическую беременность, бесплодии неясного генеза, для исключения острой хирургической и гинекологической патологии и т. д.

Преимуществом лапароскопической диагностики считается возможность более детального осмотра органов благодаря увеличительным приборам, а также ревизии даже плохо доступных удаленных частей живота и таза.

Лечебная лапароскопия планируется с конкретной целью — удалить орган, пораженный заболеванием, опухоль, спайки, восстановить репродуктивную функцию и др. Диагностическая лапароскопия при наличии технической возможности может перейти в лечебную.

Показанием к лапароскопии брюшной полости считаются самые разные заболевания внутренних органов:

- Острый и хронический холецистит, бессимптомное камненосительство в желчном пузыре;

- Полипы, холестероз желчного пузыря;

- Острое или хроническое воспаление аппендикса;

- Спаечный процесс в животе;

- Опухоли печени, поджелудочной железы, почек;

- Травмы, подозрение на внутреннее кровотечение.

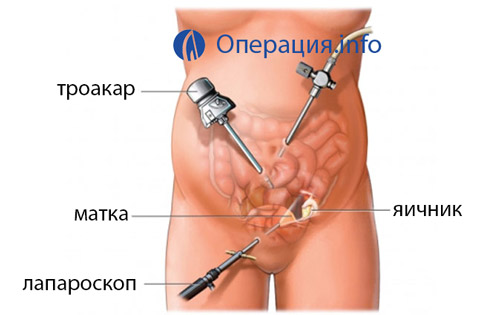

Лапароскопия в гинекологии выполняется особенно часто, что связано с низкой травматизацией ткани и меньшей по сравнению с традиционной операцией вероятностью последующего разрастания соединительнотканных сращений. Многие вмешательства показаны молодым женщинам, не рожавшим или страдающим бесплодием, а дополнительная травма и спайки могут усугубить течение патологии, поэтому лапароскопия при бесплодии — не только ценная диагностическая процедура, но и эффективный и малотравматичный способ лечения.

Лапароскопия в гинекологии выполняется особенно часто, что связано с низкой травматизацией ткани и меньшей по сравнению с традиционной операцией вероятностью последующего разрастания соединительнотканных сращений. Многие вмешательства показаны молодым женщинам, не рожавшим или страдающим бесплодием, а дополнительная травма и спайки могут усугубить течение патологии, поэтому лапароскопия при бесплодии — не только ценная диагностическая процедура, но и эффективный и малотравматичный способ лечения.

Помимо лапароскопии, в гинекологии применяется еще и другой метод малоинвазивной диагностики и лечения — гистероскопия. По сути, лапароскопия и гистероскопия преследуют одни и те же цели — уточнить диагноз, взять биопсию, удалить измененные ткани с наименьшей травмой, но техника этих процедур отличается. При лапароскопии инструменты вводятся в брюшную полость или таз, а при гистероскопии гибкий эндоскоп помещается непосредственно в полость матки, где и происходят все необходимые манипуляции.

Показаниями к лапароскопии в гинекологии считаются:

- Бесплодие;

- Миома матки;

- Опухоли и опухолеподобные поражения (кистомы) яичников;

- Эндометриоз;

- Внематочная беременность;

- Хронические тазовые боли неустановленной этиологии;

- Пороки развития половых органов;

- Хронические воспалительные процессы в малом тазу;

- Спаечная болезнь.

Выше перечислены лишь наиболее частые поводы к лапароскопическому вмешательству, но и их довольно много. При поражении желчного пузыря малоинвазивная холецистэктомия считается «золотым стандартом» лечения, а лапароскопия при бесплодии носит и диагностическую ценность, позволяя уточнить его причину, и лечебную, когда во время одного и того же вмешательства хирург устанавливает характер патологии и сразу же приступает к его радикальному лечению.

Противопоказания к лапароскопическому доступу мало чем отличаются от таковых при открытой операции. К ним относят декомпенсированные заболевания внутренних органов, нарушения свертываемости крови, острую инфекционную патологию и поражения кожи в месте предполагаемых проколов.

Специфическими противопоказаниями, связанными с техническими особенностями метода, считают большие сроки беременности, ожирение высокой степени, распространенный опухолевый процесс или рак отдельных локализаций, выраженную спаечную болезнь, разлитой перитонит. Часть противопоказаний являются относительными, при других безопаснее сделать открытую операцию. В каждом случае вопрос целесообразности малоинвазивного доступа решается индивидуально.

Видео:лапароскопия в лечении женского бесплодия

Подготовка к операции и методы обезболивания

Правильная подготовка к лапароскопии не менее важна, чем при классических вмешательствах, ведь малоинвазивность не отменяет факта травмирования тканей, хоть и минимального, и общего наркоза, к которому тоже организм должен быть готов.

После того как хирург назначил лапароскопию, пациенту предстоят многочисленные обследования и консультации узких специалистов. Список процедур, которые можно и нужно сделать еще до госпитализации, включает:

- Общий и биохимический анализы крови;

- Исследование мочи;

- Определение свертываемости крови;

- Флюорографию или рентген легких;

- Электрокардиограмму;

- Обследование на ВИЧ, сифилис, гепатит;

- Ультразвуковое исследование органов живота и таза;

- Мазки из влагалища и цитология шейки матки при лапароскопии в гинекологии.

Для уточнения характера и локализации патологии могут быть назначены всевозможные уточняющие исследования — КТ, МРТ, ангиография, колоноскопия, гистероскопия матки и т. д.

Когда все обследования пройдены и в них нет изменений, препятствующих планируемой лапароскопии, пациент отправляется к терапевту. Врач определяет наличие сопутствующей патологии и тяжесть ее течения, при необходимости назначает соответствующее лечение или консультации других специалистов — эндокринолога, кардиолога, онколога и других.

Окончательное решение о лапароскопии остается за терапевтом, определяющим безопасность дальнейшего хирургического лечения. Кроверазжижающие препараты отменяются примерно за 2 недели до операции, а рекомендованные к постоянному приему гипотензивные средства, мочегонные, сахароснижающие препараты и т. д. могут приниматься в обычном режиме, но с ведома лечащего врача.

В назначенное время и с готовыми результатами диагностических процедур пациент приходит в клинику, где с ним беседует хирург о предстоящей операции. В этот момент больной должен задать врачу все интересующие его вопросы касательно хода самой операции и послеоперационного периода, даже если таковые кажутся глупыми и несерьезными. Важно выяснить все, чтобы во время лечения не испытывать беспочвенных страхов.

В обязательном порядке накануне лапароскопической операции с пациентом беседует анестезиолог, определяющий вид анестезии, выясняющий, что, как и когда принимает больной из лекарств, какие есть препятствия для введения конкретных анестетиков (аллергия, негативный опыт наркоза в прошлом и т. д.).

При лапароскопических операциях наиболее целесообразен интубационный наркоз. Это связано с длительностью вмешательства, которое может растянуться на час-полтора и даже больше, необходимостью адекватного обезболивания при манипуляциях в животе, забрюшинном пространстве или тазу, а также нагнетанием газа в полость тела, что может быть довольно болезненным в условиях местной анестезии.

В очень редких случаях и при наличии серьезных противопоказаний к общему наркозу хирург может пойти на местную анестезию, если операция не займет много времени и не потребует глубокого проникновения внутрь тела, однако такие случаи все же исключение, нежели правило.

Перед вмешательством пациент должен подготовиться к предстоящему пневмоперитонеуму и последующему восстановлению работы кишечника. Для этого рекомендовано легкое питание, исключающее бобовые, свежую выпечку, свежие овощи и фрукты, провоцирующие запоры и газообразование. Полезны будут каши, кисломолочные продукты, нежирное мясо. Накануне операции проводится очистительная клизма, удаляющая из кишечника все лишнее.

При лапароскопии в гинекологии есть серьезный риск тромбозов и эмболий, поэтому вечером перед операцией или утром показано эластическое бинтование ног. В случае опасности инфицирования и бактериальных осложнений назначаются антибиотики широкого спектра действия.

Перед любой лапароскопической операцией последний прием пищи и воды разрешен не позднее 6-7 часов вечера накануне. Пациент принимает душ, переодевается, при сильном волнении врач рекомендует успокоительное или снотворное средство.

Техника лапароскопического вмешательства

Общие принципы лапароскопии включают введение лапароскопа и троакаров, наложение пневмоперитонеума, манипуляции внутри полости тела, выведение инструментария и ушивание кожных проколов. Перед началом операции для предупреждения заброса желудочного содержимого в дыхательные пути устанавливается зонд в желудок, а для отведения мочи — катетер в мочевой пузырь. Оперируемый, как правило, лежит на спине.

Общие принципы лапароскопии включают введение лапароскопа и троакаров, наложение пневмоперитонеума, манипуляции внутри полости тела, выведение инструментария и ушивание кожных проколов. Перед началом операции для предупреждения заброса желудочного содержимого в дыхательные пути устанавливается зонд в желудок, а для отведения мочи — катетер в мочевой пузырь. Оперируемый, как правило, лежит на спине.

Перед манипуляциями в полостях туда нагнетается углекислота или другой инертный газ (гелий, закись азота) специальной иглой или по троакару. Газ поднимает брюшную стенку в виде купола, что дает возможность улучшить обзор и облегчить движения инструментов внутри тела. Специалисты не рекомендуют вводить холодный газ, который предрасполагает к травмам серозного покрова и снижению микроциркуляции в тканях.

точки доступа при лапароскопии

Кожные покровы перед введением инструментов обрабатываются растворами антисептиков. Первое отверстие при абдоминальной патологии чаще всего производится в околопупочной области. В него помещается троакар с видеокамерой. Осмотр содержимого брюшной или тазовой полости происходит в лапароскоп, снабженный системой линз, либо через экран монитора. Манипуляторы с инструментарием вводятся через дополнительные проколы (их чаще 3-4) в подреберьях, подвздошных областях, эпигастрии (в зависимости от зоны операционного поля).

Ориентируясь по изображению с видеокамеры, хирург осуществляет намеченную операцию — иссечение опухоли, удаление больного органа, деструкция спаек. По ходу вмешательства коагулятором «запаиваются» кровоточащие сосуды, а перед выводом инструментария хирург еще раз убеждается в отсутствии кровоточивости. Лапароскопически возможно наложить швы из ниток, установить титановые клипсы на сосуды либо их коагулировать электрическим током.

После окончания операции проводится ревизия полости тела, она промывается теплым физраствором, затем выводятся инструменты, а на места кожных проколов накладываются швы. В зависимости от специфики патологии в полость могут быть установлены дренажи либо она ушивается наглухо.

Лапароскопия дает возможность через небольшие отверстия удалять крупные опухоли или целые органы (миома матки, желчный пузырь, рак головки поджелудочной железы и др.). Для того, чтобы их выведение наружу стало возможным и безопасным, применяются специальные приборы — морцелляторы, снабженные острыми ножами, измельчающими иссеченную ткань, которая помещается в специальные емкости для выведения наружу.

Полые органы, к примеру, желчный пузырь, заблаговременно закрывают в специальных контейнерах, а уже потом вскрывают для уменьшения их объема, чтобы не допустить попадания содержимого в свободную брюшную полость.

Послеоперационный период и возможные осложнения

Восстановление после лапароскопии проходит достаточно быстро и значительно легче, чем при классических открытых операциях — в этом состоит одно из главных преимуществ метода. Уже к вечеру после операции пациент может встать с кровати, а ранняя активизация очень приветствуется, так как способствует быстрейшему восстановлению работы кишечника и профилактике тромбоэмболических осложнений.

Сразу после лапароскопии прооперированный может ощущать боль в местах введения инструментария, в связи с чем ему могут быть назначены анальгетики. По мере рассасывания газа уходит дискомфорт из области живота, восстанавливается работа кишечника. При риске инфекционных осложнений показаны антибиотики.

Первые сутки после операций на органах брюшной полости лучше воздержаться от еды, ограничившись питьем. На следующий день уже возможен прием жидкой и легкой пищи, супов, кисломолочных продуктов. Диета постепенно расширяется, и через неделю пациент спокойно может переходить на общий стол, если к этому не будет противопоказаний в связи с конкретным заболеванием (перенесенный холецистит или панкреатит, например).

Швы после лапароскопии удаляются на 7-10 сутки, но уйти домой можно и раньше — на 3-4 день. Стоит помнить, что заживление внутренних рубцов происходит несколько медленнее, поэтому первый месяц нельзя заниматься спортом и тяжелым физическим трудом, поднимать тяжести совсем, а последующие полгода — не более 5 кг.

Реабилитация после лапароскопии проходит довольно легко благодаря меньшей операционной травме. Спустя 1-2 недели после лечения, в зависимости от особенностей патологии, пациент может возвращаться к привычной жизни и трудовой деятельности. С водными процедурами — баня, сауна, бассейн — придется повременить, а если работа связана с физическими усилиями, то целесообразен временный перевод на более легкий труд.

Питание после лапароскопии имеет некоторые особенности лишь в раннем послеоперационном периоде, когда есть риск, хоть и минимальный, пареза кишечника и запоров. Кроме того, диета может быть показана при патологии пищеварительной системы, и тогда ее особенности пропишет в рекомендациях лечащий врач.

Употребляемая после операции пища не должна быть грубой, слишком пряной, жирной и жареной. Важно не нагружать чрезмерно кишечник, пока происходит заживление швов. Из меню исключаются бобовые, капуста, кондитерские изделия, провоцирующие вздутие живота и задержку опорожнения кишки. Для профилактики запора нужно есть кисломолочные продукты, чернослив, каши из злаков с сухофруктами, полезны бананы, а от яблок и груш лучше временно отказаться.

Отзывы пациентов, которые были прооперированы лапароскопически, выгодно отличаются от таковых после классической хирургии. Так, почти все отмечают быстрое восстановление, в ряде случаев не возникает необходимости в приеме даже ненаркотических анальгетиков, косметический результат прекрасный. В более редких случаях развиваются осложнения, связанные с изначально тяжелым течением патологии и особенностями общего состояния больного, которые могут омрачить общее благоприятное впечатление от лапароскопии.

Считается, что вероятность осложнений при правильно проведенной лапароскопии минимальна, но все же полностью их исключить невозможно. В процессе операции бывают травмы сосудов и кишечных петель режущими поверхностями инструментов, троакарами, иглой для нагнетания газа, поэтому хирург должен соблюдать аккуратность и осторожность.

Применение электрокоагуляторов чревато ожогами внутренних тканей, которые будут незаметны хирургу во время операции, а подача холодного газа внутрь полости тела опасна повреждением серозного покрова. Рассасывание углекислоты может сопровождаться ощутимой болью в животе и плечах, которые со временем проходят сами.

Есть риск и инфекционных осложнений, и тромбоэмболии, и спаечного процесса, но процент их так мал, что лапароскопию считают вполне безопасным методом диагностики и лечения, который предпочтителен практически для всех больных, не имеющих противопоказаний к операции в принципе.

Видео: реабилитация после лапароскопии

© Операция.Инфо

Как проводится лапароскопическая операция, Диагностика и анализы, Лапароскопия

Врач предлагает Вам лапароскопическую операцию. Но, что это такое и как проходит? Ответ Вы найдете здесь.

Преимущества лапароскопии

Огромная область хирургии называется эндоскопией. Основным отличием от классической хирургии является то, что для проведения операции не требуется разрезов. Оперативное вмешательство на органах брюшной полости и малого таза называется лапароскопия. Оно выполняется через 3-4 точечных прокола в передней брюшной стенке. Через один из них, расположенный в области пупка, вводится тонкий телескоп, благодаря которому изображение через цифровую мини-камеру передается на монитор, на котором видно все, что происходит внутри брюшной полости. Через другие проколы вводят тонкие манипуляторы, которые внешне выглядят как трубки длиной 40 см и диаметром 5 мм, с одного конца которой — удобная функциональная рукоятки для хирурга, а на другом — миниатюрные щипцы, или ножницы, или другой электрический или лазерный инструмент.

Преимущества лапароскопии перед полостной операцией проявились достаточно быстро после начала применения этого нового вида хирургии. Одно из самых важных — отсутствие разреза передней брюшной стенки, который долго болит и заживает после операции, из-за чего женщина вынуждена оставаться в больнице 10-15 дней. Уже через 2-3 часа после лапароскопии пациентка начинает вставать. Обычно к вечеру или утру следующего дня состояние уже позволяет вернуться к обычной физической активности, а через 2-3 дня вернуться на работу. Следы на коже от проколов заживают достаточно быстро и через несколько месяцев их можно обнаружить, только если знать, где они были.

Кроме того, технология проведения лапароскопии, при которой изображение из брюшной полости выводится на экран монитора, позволяет рассматривать мельчайшую патологию, которая не видна при классической операции. Это возможно из-за того, что на мониторе можно увеличивать изображение органов до 10 раз, что позволяет не только увидеть очаги патологии, но и удалить их наиболее деликатным и щадящим образом, не затрагивая здоровые ткани.

Этапы лапароскопического операции

Лапароскопия проводится по четко отработанной и строго соблюдаемой схеме. Несмотря на внешние отличия от классической полостной операции, лапароскопия — та же самая хирургия, выполняемая по всем классическим канонам хирургии и соответственно всем требованиям и стандартам хирургии.

Кроме того, технология проведения лапароскопии, при которой изображение из брюшной полости выводится на экран монитора, позволяет рассматривать мельчайшую патологию, которая не видна при классической операции. Это возможно из-за того, что на мониторе можно увеличивать изображение органов до 10 раз, что позволяет не только увидеть очаги патологии, но и удалить их наиболее деликатным и щадящим образом, не затрагивая здоровые ткани.

Этапы лапароскопического операции

Лапароскопия проводится по четко отработанной и строго соблюдаемой схеме. Несмотря на внешние отличия от классической полостной операции, лапароскопия — та же самая хирургия, выполняемая по всем классическим канонам хирургии и соответственно всем требованиям и стандартам хирургии.

После того, как пациентка заснет под действием наркоза, и анестезиолог даст разрешение начинать операцию, приступают к первому этапу — «наложение пневмоперитонеума». Это означает, что в брюшную полость нагнетается углекислый газ через тонкую специальную полостную иглу (игла Вереша). Углекислый газ был выбран специально, так как он абсолютно безопасен. Газ подается до тех пор, пока его давление в брюшной полости не достигнет 14-15 мм.рт.ст. Давление определяется тем же самым чутким прибором, что и подает газ и называется эндофлатор. Этот прибор работает все время операции и постоянно подкачивает газ, чтобы давление было на одном уровне. Этот газ необходим, так как он поджимает внутренние органы, предохраняя их от ранения, и приподнимает переднюю брюшную стенку, чем создается пространство для работы.

После этого этапа вводят троакар для оптического инструмента — телескопа, который называется лапароскоп. Лапароскоп вводят через прокол в низу пупка. Последовательно осматривают брюшную полость, включая печень и диафрагму. После этого осматривают, где лучше ввести троакары для манипуляторов. Проколы для манипуляторов делают по линии роста лобковых волос, один справа от средней линии, другой — слева.

После введения рабочих манипуляторов осматривают женские внутренние органы строго по отработанной схеме — по часовой стрелке: начиная с передне-маточного пространства — правые придатки — позадиматочное пространство — левый придатки. При этом отмечается все виды патологий. После этого приступают к удалению обнаруженной патологии.

Несмотря на эффективность и деликатность воздействия лапароскопия — полноценная хирургия, которая может сопровождаться осложнениями. Осложнения могут быть разделены на осложнения от наркоза, инфекционные и непосредственно хирургические. К хирургическим осложнениям относятся подкожная эмфизема и ранения сосудов и кишечника. Подкожная эмфизема возникает при попадании газа в подкожно-жировую клетчатку, проходит за 1-2 дня. Ранения сосудов или кишечника при введении троакаров или во время операции — требует ушивания раненого органа.

По материалам статьи «Лапароскопия»

Мне нравится

Нравится

Твитнуть

+1

Одноклассники

Термины в хирургии | Словарь хирургических терминов

Абдоминальный – относящийся к органам брюшной полости

Абсцесс – полость, содержащая гной, которая сформировалась в результате воспалительного процесса или травмы.

Анастомоз – естественное или искусственно наложенное соединение.

Анестезия – обезболивание. Различают местную, проводниковую и общую анестезию. Общая анестезия другими словами называется Наркоз.

Анкилоз – полное отсутствие подвижности в суставе.

Аппендэктомия – дословно “удаление аппендикса”.

Аспирация – это процесс либо “ЗАсасывания” либо “ОТсасывания” (удаления) воздуха или жидкости, или геля, или рвотных масс, или кишечного содержимого и т.д. В хирургии этот термин употребляется в том случае, когда подразумевают удаление какого-либо содержимого с применением вакуума.

Асфиксия – внезапное прекащение самостоятельного дыхания.

Асцит – скопление серозной жидкости в брюшной полости

Атерома – киста сальной железы

Атрезия – чаще всего врождённое (но встречается и приобретённое) отсутствие или полное заращение какого-либо органа или отверстия.

Атрофия – врождённое или приобретённое нарушение функции органа или системы в результате нарушения питания или недостаточности кровобращения и/или иннервации.

Баугиниева заслонка – место перехода терминального отдела подвздошной кишки в слепую кишку разделяется клапаном, который предотвращает попадание содержимого толстого кишечника в подвздошную кишку. Этот клапан и называется баугиниева заслонка.

Бедренная грыжа – грыжа, воротами которой является бедренный канал

Безоар – инородное тело в желудке

Брыжейка – анатомическое образование брюшной полости, которое удерживает кишечник. Различают брыжейку тонкой кишки и брыжейку толстой кишки.

Брюшина – серозная оболочка, которая отграничивает брюшную полость от окружающих тканей и полностью или частично покрывает органы брюшной полости.

Бужирование – принудительное расширение суженного просвета органа (пищевода, уретры, анального канала и т.д.), мешающего его полноценной работе. Тем самым достигается временное или постоянное увеличение диаметра стенозированного участка.

Бурсит – воспаление околосуставной слизистой сумки (бурсы)

Вентральный – направленный в сторону живота или находящийся в области живота.

Вторичное натяжение – самостоятельное заживление раны без наложения швов.

Вывих – стойкое нарушение конгруэнтности (смещение) суставных поверхностей, которое приводит к полной или частичной утрате работоспособности сустава с повреждением или без повреждения суставной капсулы.

Выпадение прямой кишки – постоянное или временное смещение положения прямой кишки или её части за пределы анального канала

Выпот – жидкость (сероза, кровь, гной, плазма и т.д.), которая скапливается в полостях, органах и тканях (брюшной, плевральной, перикардиальной, малом тазу, желудочках мозга и т.д.)

Гангрена – необратимое отмирание (некроз) тканей организма, при котором происходит распад молекул белка. Восстановить жизнеспособность некротизированных тканей невозможно.

Гастрэктомия – разновидность оперативного вмешательства, при котором полностью удаляется весь желудок.

Гематома – локальное скопление крови с формированием полости в тканях и органах. Другими словами это полость, содержимое которой кровь.

Гемостаз – остановка кровотечения.

Герниология – один из разделов абдоминальной хирургии, занимающийся изучением причин развития грыж живота и способами их лечения.

Герниопластика – хирургическое вмешательство, при котором удаляется грыжа и проводится пластика грыжевых ворот, через которые она сформировалась.

Гигрома – дефект суставной капсулы, в результате которого капсула истончается и формируется грыжевое выпячивание, которое содержит синовиальную жидкость. Не редко может иметь примесь фибрина, особенно после перенесённых воспалительных процессов.

Гидраденит (в народе “сучье вымя”) – воспаление потовых желёз.

Гинекомастия – увеличение железистой и жировой ткани молочной железы воспалительного и невоспалительного характера у мужчин.

Гиперемия – переполнение кровью органов или тканей.

Гиперестезия – повышенная чувствительность.

Гипертрофия – увеличение массы, размеров и/или объёма органов и тканей.

Гистология – раздел биологии, который изучает клеточное строение и развитие тканей живых организмов.

Гистологическое исследование – изучение клеточного состава.

Гной – жидкая субстанция, состоящая из погибших лейкоцитов, фибрина, бактерий и продуктов их жизнедеятельности.

Гомеостаз – способность любой открытой системы (в том числе и человеческого организма) поддерживать постоянство своего внутреннего состояния вне зависимости от любых внешних и внутренних воздействий.

Гранулема – локальное избыточное разрастание ткани воспалительного и невоспалительного характера.

Грануляции – молодая соединительная ткань, без которой невозможно заживление дефектов.

Грыжа – выход органов или тканей через естественные или искусственно сформированные отверстия с сохранением всех оболочек, их покрывающих.

Грыжа белой линии – разновидность грыж живота, которые формируются через дефект белой линии (срединного апоневроза) живота.

Дезинтоксикация – обезвреживание и удаление токсинов из организма

Деторсия – устранение заворота. В случае эндоскопической деторсии – во время проведения колоноскопии.

Диагностическая лапароскопия – исследование, которое позволяет выявить патологию органов брюшной полости с помощью видеокамеры, введённой в брюшную полость.

Дивертикул – выпячивание стенки кишки (чаще толстой, реже – тонкой). Бывает единичным и множественным.

Дистальный – в дословном переводе означает “дальше от центра”.

Дистония – временное и /или периодическое нарушение функции тонуса поперечнополосатой или гладкой мускулатуры.

Дренаж – предмет (чаще – трубка, реже – марлевая или другая ткань), с помощью которой удаляется жидкость из раны, полого органа (желудок, кишечник, мочевой пузырь, почка) или полостей (брюшная, плевральная и т.д.).

Дуоденит – воспаление двенадцатиперстной кишки.

Еюностомия – выведение участка тощей кишки на переднюю брюшную стенку

Идиопатический – развившийся по неизвестной причине. Термин используют для описания заболеваний, происхождение которых неизвестно.

Инвагинация – в хирургии – патология кишки, при которой одна часть кишечной трубки вворачивается в другую, приводя к развитию непроходимости, некрозу, перитониту.

Инвазия – проникновение в организм (внутрь организма).

Инкапсуляция – процесс формирования капсулы вокруг того или иного предмета или воспалительного процесса.

Инконтиненция – общее название для любых недержаний (мочи, кала, газов и т.д.)

Иннервация – связь органов, систем и тканей с центральной нервной системой при помощи нервных стволов и сплетений.

Иноперабельность – отсутствие возможности прооперировать

Интубация кишечника – введение в просвет кишки (тонкой или толстой) силиконовой или резиновой трубки для проведения декомпрессии кишки. В подавляющем большинстве случаев применяется как один из этапов при лечении кишечной непроходимости.

Иссечение – удаление части органа или ткани с лечебной или диагностической целью.

Кахексия – крайняя степень истощения организма

Кетгут – шовный материал, который изготавливают из соединительной ткани. Относится к рассасывающимся.

Коагуляция – физикохимический процесс слипания мелких частиц. В медицине – свёртывание, деструкция, сгущение.

Коллапс – быстрое и резкое падение кровяного давления.

Контрактура – ограничение движений в суставе (как активных, так и пассивных).

Контрапертура – дополнительное отверстие или разрез.

Лапароскопия – способ диагностики и оперативного лечения органов брюшной полости и малого таза под контролем видеокамеры и манипуляторов, вводимых в брюшную полость через небольшие разрезы на передней брюшной стенке.

Лапаротомия – разрез передней или боковой брюшной стенки.

Лапароцентез – прокол передней или боковой стенки живота (брюшной полости).

Латеральный – боковой, расположенный дальше от средней линии, расположенный кнаружи от средней линии

Лигатура – нить, шовный материал

Малигнизация – процесс, при котором здоровые клетки или клетки с доброкачественными изменениями трансформируются в злокачественные.

Малоинвазивная хирургия – методики оперативного вмешательства с минимальным травматическим воздействием.

Медиальный – ближе к средней линии

Метастаз – вторичный очаг патологического процесса, развившийся в результате распространения первичного очага. Чаще всего этот термин применяется в онкологии, в гнойной хирургии, дерматологии и паразитологии.

Некроз – необратимый процесс отмерания клеток и тканей

Некрэктомия – удаление некротизированных тканей

Несостоятельность анастомоза – состояние, при котором полностью или частично нарушена функция и целостность (герметичность) сформированного анастомоза (соединения).

Облитерация – закрытие полости или просвета из-за разрастания стенок.

Обструкция – в медицине – синоним Обтурации.

Обтурация – закупорка просвета инородным предметом.

Остеосинтез – оперативное вмешательство, направленное на соединение костей

Паллиативный – временное облегчение симптомов, не излечивающее основное заболевание.

Пальпация – прощупывание.

Парез – ослабление тонуса, сократительной способности и силы мышечных клеток и тканей.

Перитонит – воспаление брюшины (серозной ткани, покрывающей органы брюшной полости).

Премедикация – предварительная лекарственная подготовка перед операцией или наркозом.

Проксимальный – расположенный ближе к центру.

Пролиферация – разрастание клеток.

Пункция – прокол полостей, опухолей, органов и тканей с диагностической и/или лечебной целью.

Пункционная биопсия – один из методов забора материала для цитологического или гистологического исследования клеток.

Резекция – удаление части органа

Репозиция – вправление, сопоставление

Санация – удаление нежизнеспособных тканей, патологического содержимого, промывание, введение лекарственных препаратов в полость раны и другие хирургические манипуляции, проводимые с лечебной целью.

Сепсис – тяжёлое инфекционное заболевание, при котором инфекция (бактерии, вирусы, грибы и их токсины) проникают в кровь и распространяются по всему организму. Дословно означает “гниение”.

Секвестр – фрагмент некротизированной (омертвевшей) ткани, располагающийся среди здоровых (жизнеспособных) тканей.

Стеноз – сужение

Тромбофлебит – воспаление венозной стенки с формированием в просвете тромботических масс (тромбов).

Флебит – воспаление венозной стенки

Центез – прокол с целью эвакуации. Применяется в отношении полостей (плевральной, брюшной, перикардиальной, мочевого пузыря и т.д.)

Эвентрация – выход органов или тканей через естественные или искусственно сформированные отверстия без сохранения оболочек, их покрывающих.

Энуклеация – вылущивание или удаление целиком. Чаще всего употребляется в отношении удаления опухолей или шаровидных органов.

-эктомия – хирургическое удаление чего-либо

Аппендэктомия – удаление аппендикса

Гемиколэктомия – удаление половины толстой кишки

Геморроидэктомия – удаление геморроя

Колэктомия – удаление толстой кишки

Тромбэктомия – удаление тромбов

Холецистэктомия – удаление желчного пузыря

Трепанопункция лобной пазухи при фронтите: видео, отзывы, последствия

Если человека длительное время мучает заложенность носа, он не может нормально спать и отмечается болезненность на надбровными дугами, после обследования в больнице врач может поставить пациенту диагноз — фронтит. В таком случае, чтобы очистить лобную пазуху от гнойного содержимого проводят прокол и для полноценного удаления экссудата применяют антисептические средства.

Как называется операция прокола лба при фронтите?

Операция по проколу лобной пазухи при фронтите называется трепанопункцией

Прокол лобной пазухи при фронтите — это трепанопункция. Такая операция представляет собой пробивание пазухи с помощью специальных медицинских инструментов. В дальнейшем через полученное отверстие осуществляют дрениирование гнойного содержимого лобной пазухи и тщательно промывают ее лекарственными средствами с антисептическим свойством.

Трепанопункция лобных пазух при фронтите делается в условиях стационара. Данная операция возможна как в частной клинике, так и государственной. Значительного опыта врача для осуществления трепанопункции лобной пазухи не требуется, поэтому сделать операция может даже молодой специалист.

Трепанопункция делается под местным или общим наркозом, в зависимости от показаний и желания пациента. Эта операция считается достаточно распространенной, благодаря ей успешно лечат различные заболевания лобной пазухи и предотвращают многие осложнения.

Трепанопункция лобных пазух при фронтите вовсе не опасно и легко переносится почти всеми пациентами.

к содержанию ↑Показания и противопоказания к трепанопункции

Проводить трепанопункцию лобных пазух при фронтите разрешается не каждому пациенту, поскольку операция имеет определенные показания и противопоказания.

Основными заболеваниями, когда трепанопункция неизбежна, считаются:

- Хроническое течение фронтита, включая гнойную его форму.

- Нарушение носового дыхания.

- Болезненные ощущения в области лобных пазух, на надбровными дугами.

- Сильный насморк, обильное выделение из носа слизи с желтыми вкраплениями.

- Отсутствие эффективности лечения фронтита лекарственными средствами.

Противопоказаниями же трепанопункции лобной пазухи при фронтите служат:

- Сахарный диабет.

- Менингиты.

- Нарушение кровообращения, включая тромбофлебит.

- Абсцессы.

- Остеомиелит костной ткани черепа.

- Маленькие детки.

Подготовка к проколу фронтита

Перед трепанопункцией лобных пазух при фронтите пациент в обязательном порядке проходит медицинское обследование, куда входят следующие диагностические процедуры:

- Общий анализ крови и мочи.

- Компьютерная томография и МРТ при необходимости.

- Биохимический анализ крови.

- Анализ крови на опасные заболевания (СПИД, гепатит В и С, сифилис).

- Флюорография.

Как производится трепанопункция верхних лобных пазух

Прокол лобной пазухи при фронтите проводится в амбулаторных условиях.

Главной целью операции является насильное дренирование полости пазухи и извлечение из нее гнойного содержимого.

Прокол лобной пазухи врач делает при помощи специальной иглы

Делается прокол лобной пазухи с помощью специальной иглы. После введения ее в полость пазухи, к ней присоединяют трубку и постепенно начинают подавать промывочное средство.

Гнойное содержимое лобных пазух при фронтите выходит из места обитания через ротовую полость, поэтому предварительно к подбородку пациента подставляют лоток. После нескольких повторов введения раствора, когда смыв из лобной пазухи станет прозрачным, манипуляция завершается. Последним действием трепанопункции станет инъекция противовоспалительным средством.

Как правило, трепанопункция лобных пазух при фронтите проходит быстро и безболезненно. При вскрытии верхних лобных пазух единственное, что может ощущать пациент, это незначительный хруст на момент прокола костной ткани.

к содержанию ↑Последствия и осложнения трепанации

При осуществлении трепанопункции лобной пазухи при фронтите, у пациента могут развиться осложнения, что объясняется неправильными действиями медицинского специалиста на момент прокола.

Основными последствиями такой операции могут стать:

- Воздушная эмболия мозга — образуется вследствие введения воздуха в лобную пазуху до или после ее промывания.

- Эмфизема мягких тканей щеки.

- Обильное кровотечение — возникает при повреждении иглой в процессе прокола слизистой оболочки.

Такие осложнения являются опасными для здоровья, но, как правило, встречаются очень редко. Чаще всего операция по проколу лобной пазухи проходит успешно и пациент хорошо ее переносит.

к содержанию ↑Лечение и уход после операции

После операции врачи рекомендуют посещать сеанс галотерапии в соляных пещерах

После трепанопункции лобной пазухи особенно важно соблюдать врачебные рекомендации и осуществлять правильный уход за прооперированной областью.

Если прокол лобной пазухи был провед своевременно, можно предупредить развитие серьезных осложнений и инфекций. Грамотное действие врача способствует быстрому восстановлению поврежденных тканей, срастанию пазухи и нормализации носового дыхания.

Использовать лекарственные препараты после трепанопункции допустимо только по назначению врача.

В реабилитационный период после прокола лобной пазухи при фронтите существуют следующие ограничения:

- Необходимо исключить переохлаждения организма.

- Запрещается заниматься тяжелыми физическими нагрузками, следует воздержаться от плавания.

- Нельзя есть горячую, холодную и острую пищу.

Врачи рекомендуют съездить в санаторий или пройти сеансы галотерапии через месяц после операции на лобную пазуху.

к содержанию ↑Видео

Спинальная анестезия — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Зона спинальной анестезии окрашена красным цветом

Зона спинальной анестезии окрашена красным цветом  Проведение спинальной анестезии в положении, когда пациент сидит

Проведение спинальной анестезии в положении, когда пациент сидитСпина́льная анестези́я — вид местной анестезии, при котором анестетик в процессе люмбальной пункции вводится в субарахноидальное пространство, а блокирование передачи импульса происходит на уровне корешков спинномозговых нервов.

Данный вид анестезии имеет ряд преимуществ по сравнению с общей анестезией: дешевизна, не задействуется наркозно-дыхательное оборудование, не требуется наблюдение в посленаркозном периоде (после операции пациент может быть возвращён сразу в палату), меньше противопоказаний и потенциальных осложнений. Не влияет на уровень сознания пациента, поэтому часто комбинируется с седативными средствами.

Спинальная анестезия может проводиться в одном из двух положений пациента — лежа на боку и сидя.

Спинальная анестезия выполняется в том же месте, что и эпидуральная анестезия, но с некоторыми отличиями:

- используется более тонкая спинальная игла, так называемой, «карандашной» заточки[1];

- доза анестетика для спинального блока значительно меньше, и вводится он ниже уровня спинного мозга в пространство, содержащее спинномозговую жидкость.

Сразу после инъекции в субдуральное пространство анестетика быстро развивается чувство онемения в нижней части туловища.

Противопоказания к спинномозговой анестезии[2]:

Абсолютные[править | править код]

- Отказ пациента.

- Отсутствие необходимых условий и оснащения для полноценного наблюдения за состоянием роженицы во время анестезии и эффективного лечения потенциально возможных осложнений.

- Коагулопатии.

- Антикоагулянтная терапия непрямыми антикоагулянтами, низкомолекулярными гепаринами в последние 12 часов.

- Инфекция кожи в области пункции.

- Внутричерепная гипертензия.

- Отсутствие резервов для увеличения сердечного выброса за счет увеличения частоты сердечных сокращений и ударного объема (например, полная AV-блокада, выраженный аортальный стеноз). Иногда в таких случаях можно провести продленную спинальную анестезию или комбинированную спинально-эпидуральную анестезию.

- Выраженные признаки ваготонии, частые синкопальные состояния в анамнезе, синдром слабости синусового узла, AV-блокады.

Относительные[править | править код]

- Психологическая и эмоциональная лабильность роженицы.

- Психические и неврологические заболевания, низкий уровень интеллекта (олигофрения и т. п.)

- Заболевания сердца с фиксированным сердечным выбросом (идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз, аортальный стеноз, митральный стеноз и т. п.)

- Неизвестная продолжительность предполагаемого оперативного вмешательства и возможность расширения объёма операции (экстирпация матки, надвлагалищная ампутация и т. п.)

- Анатомические аномалии позвоночника.

- Профилактическое назначение низких доз гепарина, лечение дезагрегантами.

- Наличие пороков развития плода, антенатальная гибель плода.

- Местные проявления инфекции, локализованные по периферии места предполагаемой пункции.

- Выраженная гиповолемия и реальный риск развития массивного кровотечения (отслойка плаценты, разрыв матки, гипотонические кровотечения и т. п.)

- Дистресс синдром плода.

- Выраженные признаки синдрома аорто-кавальной компрессии.

В ходе крупных ретроспективных исследований были получены данные, что при спинальной анестезии наблюдается крайне низкая частота серьезных осложнений. Так, необратимая остановка сердца отмечалась примерно в 0,01 % случаев (1 смерть на 10 тысяч операций) или даже реже[3].

Одним из наиболее частых осложнений при спинальной анестезии является постпункционная головная боль (ППГБ), её частота составляет по данным на 2008 год около 3 %[3].

Малая операционная травма, когда для достижения очага патологии достаточно лишь нескольких проколов;

Малая операционная травма, когда для достижения очага патологии достаточно лишь нескольких проколов;