Тромбоз коронарного стента — причины, симптомы, диагностика и лечение

Тромбоз коронарного стента — это формирование тромба в пораженной венечной артерии после проведенного стентирования. Проявляется приступами загрудинной боли длительностью от нескольких минут до получаса и более, одышкой, слабостью вплоть до предобморочного состояния. Основными методами диагностики являются электрокардиография и анализ на кардиоспецифические ферменты. Для подтверждения тромбоза стента выполняется эхокардиография и коронарная ангиография. Лечение только хирургическое — в остром периоде рекомендована баллонная ангиопластика с последующей реимплантацией стента.

Общие сведения

Тромбоз стента коронарной артерии — тяжелое осложнение кардиоваскулярного вмешательства, которое сопряжено с большим риском летального исхода. Встречается у 1,5-2,8% пациентов, частота зависит от использованных для реваскуляризации материалов. Вероятность повторного тромбоза коронарного стента намного выше — около 16%. Осложнение в основном развивается у мужчин старше 60 лет, которые имеют другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. У страдающих сахарным диабетом вероятность тромбоза после стентирования в 2-3 раза выше.

Тромбоз коронарного стента

Причины

Развитие тромбоза во многом связано с типом имплантированного стента. Наиболее неблагоприятные результаты при использовании металлических конструкций, к которым очень быстро прикрепляются тромбоциты. При установке стентов с лекарственным покрытием вероятность осложнения намного ниже, но существует риск фатальных поздних тромбозов. Помимо материала стента, риск возникновения коронарного тромбоза зависит от:

- Иммунного ответа. Стент является инородным телом для организма, поэтому провоцирует ответную воспалительную реакцию. Процесс сопровождается пролиферацией гладкомышечных клеток артериальной стенки и усиленным выделением медиаторов, которые способствуют миграции тромбоцитов к месту имплантации коронарного стента.

- Состояния коронарного кровотока. Риск тромбоза возрастает на 20-30%, если у больного имеется многососудистое поражение коронарного бассейна или тяжелый кальциноз стенок артерий. Вероятность тромбообразования повышается, если окклюзия сосудов локализована в зоне их бифуркации, либо стенозированный участок имеет большую протяженность.

- Технических особенностей стентирования . Важная причина тромбоза — феномен замедленного или отсутствующего кровотока в области стентирования. Тромбообразование ускоряется при неполном (субоптимальном) раскрытии стента, когда диаметр просвета коронарного сосуда ниже нормы.

- Состояния пациента. Намного чаще тромбозы формируются, если в течение первых 30 суток послеоперационного периода развиваются кардиологические осложнения — острый коронарный синдром, низкая фракция выброса. Появление тромба наблюдается у 50-70% больных с наследственной резистентностью к антиагрегантам, применяемым в послеоперационном периоде.

Патогенез

Начало тромбообразования обусловлено сочетанием местных воспалительных реакций на участке стентирования и системных нарушений процессов свертывания крови. Под действием специфических факторов адгезии к поверхности коронарного стента «прилипают» тромбоциты, формирующие первичный нестабильный тромб. Тромбоциты начинают выделять собственные цитокины, запускающие каскад коагуляции с образованием прочного фибрина.

В результате образуется плотный тромб, нарушающий кровообращение в одной из коронарных артерий. Характер поражения сердечной мышцы определяется степенью окклюзии сосуда. При полном прекращении кровотока развивается крупноочаговый или мелкоочаговый некроз миокарда. Неполное перекрытие просвета сосуда обусловливает приступы обратимой ишемии миокарда, что клинически проявляется нестабильной стенокардией.

Классификация

По степени достоверности различают 3 типа тромбоза стента:

- Определенный тромбоз имеет ангиографическое или патологическое подтверждение.

- Вероятный тромбоз ставится при инфаркте миокарда в любой период после стентирования без ангиографического подтверждения.

По времени начала выделяют 4 категории тромбоза:

- Острый (36%). Осложнение возникает в первые 24 часа после стентирования и обычно связано с нарушениями техники эндоваскулярного вмешательства.

- Подострый (42%). Тромб развивается на протяжении 30 дней после операции по установке коронарного стента. Подострые тромбозы, как правило, обусловлены некорректным ведением послеоперационного периода.

- Поздний (20%). Тромбообразование происходит в промежуток времени, больший 1 месяца, но меньший 1 года после реваскуляризации.

- Очень поздний (2%). К этой категории относят эпизоды повторного тромбообразования в коронарных артериях спустя 12 месяцев и дольше после вмешательства.

Симптомы

Клиника тромбоза коронарного стента представлена эпизодами загрудинной боли по типу ангинозного приступа. При физической нагрузке или эмоциональном стрессе человек ощущает внезапную давящую или сжимающую боль в груди. Для объяснения локализации болевых ощущений пациенты прикладывают кулак к области сердца. Болевые ощущения зачастую иррадиируют в левую руку, лопатку, шею и нижнюю челюсть.

Загрудинная боль может длиться около 10-15 минут и исчезать самостоятельно после отдыха. Чаще для купирования приступа требуется прием нитроглицерина. В случае полного прекращения тока крови в венечной артерии болевые ощущения длятся 20-30 минут и более, не устраняются медикаментами. Иногда боли настолько сильные, что человек принимает вынужденное неподвижное положение либо теряет сознание.

Ангинозные приступы сопровождаются выраженной одышкой, которая сохраняется даже в покое и усиливается при активных движениях. Кожа становится бледной и прохладной на ощупь, на лице выступает холодный пот. У человека учащается сердцебиение, бывают эпизоды «замирания» сердца. Характерна резкая слабость, головокружение и потемнение в глазах. Иногда на фоне боли начинается рефлекторная рвота.

Осложнения

Диагностика

Предположить тромбоз коронарного стента можно уже при первом осмотре при наличии информации о ранее проведенном стентировании. Патогномоничные физикальные данные отсутствуют, поэтому для постановки диагноза определенного тромбоза требуется лабораторно-инструментальное обследование. Диагностика назначается врачом-кардиологом, проводится в кратчайшие сроки и включает следующие методы:

- ЭКГ. На развитие некроза миокарда указывает регистрация на кардиограмме высокого зубца Т в сочетании с подъемом сегмента ST. Типичные изменения сочетаются с глубоким отрицательным зубцом Q, который обусловлен перенесенным ранее инфарктом. При нестабильной стенокардии наблюдаются различные проявления ишемии миокарда, экстрасистолы.

- Анализ на кардиомаркеры. Исследование позволяет установить окончательный диагноз в рамках острого коронарного синдрома. У больных с инфарктом миокарда выявляется повышение миоглобина, КФК МВ и тропонина в десятки раз. При стенокардии уровень ферментов нормальный или увеличивается не более чем на 50% от нормы.

- Эхокардиография. УЗИ сердца выполняется для оценки состояния миокарда и измерения фракции выброса. При ЭхоКГ визуализируется отсутствие сократительной активности участка сердечной стенки, наличие постинфарктного рубца. При снижении сердечного выброса менее 40% диагностируют сердечную недостаточность.

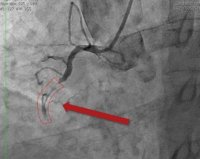

- Коронарная ангиография. Рентгеноконтрастное инвазивное исследование коронарных сосудов — основной метод для верификации тромбоза стента. При коронарографии обнаруживают дефект наполнения в одном из венечных сосудов и отсутствие кровотока дистальнее этого участка. Часто наблюдается многососудистая окклюзия коронарного бассейна.

Лечение тромбоза коронарного стента

Хирургическое лечение

Методом выбора при тромбозе коронарного стента является чрескожная первичная ангиопластика, цель которой — быстрая реваскуляризация миокарда. Введение медикаментозных тромболитиков у таких больных не эффективно. В острой фазе тромбоза проводится баллонная ангиопластика с применением устройств для аспирации тромба, которая в 90% обеспечивает полное восстановление кровообращения в венечных артериях.

Примерно у 45% пациентов после стабилизации состояния есть потребность в повторной установке стента. Необходимость операции кардиохирурги объясняют наличием выраженной остаточной диссекции. Для улучшения отдаленного прогноза выполняется имплантация типа «стент в стент». Вмешательство производится по рентгенэндоваскулярной методике, которая отличается минимальной травматичностью и коротким восстановительным периодом.

Экспериментальное лечение

В современной кардиологии есть успешный опыт применения ингибиторов гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa у больных, страдающих генетической нечувствительностью к антиагрегантным препаратам. Препараты действуют в течение 2-3 часов с момента введения, нарушают конечный этап агрегации тромбоцитов, благодаря чему риск тромбоза снижается в несколько раз. Ингибиторы IIb/IIIa используются во время операции и после восстановления коронарного кровотока.

Прогноз и профилактика

При проведении двойной антиагрегантной терапии и устранении поведенческих факторов риска тромбоза коронарного стента прогноз благоприятный. Назначение моноклональных антител улучшает прогноз у пациентов, которые нечувствительны к стандартным антиагрегантам. Первичная профилактика заключается в тщательном отборе больных перед стентированием и обеспечении полного открытия стента после установки.

Коронарный тромбоз

В 97—98% случаев тромбоз в сосудах сердца развивается на фоне атеросклеротических изменений. Подавляющее большинство патологоанатомов и клиницистов считало и считает образование тромба в венечных сосудах в 70—80% случаев причиной развития инфаркта миокарда.

Сообщается о 70—80% случаев тромбоза при инфаркте миокарда. Однако было бы неправильным, как это иногда делают, отождествлять инфаркт миокарда с коронарным тромбозом. Современные наблюдения указывают на то, что причины инфаркта миокарда разнообразны и коронарный тромбоз является лишь одной из них, хотя и наиболее частой. Можно спорить о частоте коронарного тромбоза при инфаркте миокарда, но несомненно одно, что в известном проценте случаев заболевания сосуды сердца полностью проходимы. У 49,4% больных, умерших от инфаркта миокарда, не обнаружилось тромбов в сосудах сердца, причем в молодом возрасте (до 40 лет) этот процент был равен 62,8.

Следует указать, что клинико-экспериментальные наблюдения позволяют считать, что коронарный тромбоз может возникать в неизмененных сосудах сердца. Однако защитные противосвертывающие возможности в условиях здорового организма настолько значительны, а повышение антикоагулирующих и фибринолитических свойств крови настолько велико, что приводят в подавляющем большинстве случаев к разрушению полученных тромбов.

Клинические и патологоанатомические данные подтверждают возможность возникновения коронарного тромбоза при отсутствии атеросклеротических изменений. Из 33 случаев смерти от коронарной недостаточности без выраженных атеросклеротических изменений венечных сосудов в 3 отмечался тромбоз. Коронарный тромбоз нередко встречается в молодом возрасте, когда трудно предполагать наличие значительных атеросклеротических поражений. Из 80 умерших от инфаркта миокарда моложе 35 лет у 29 обнаружили свежие тромбы. Сообщается о 2 случаях коронарного тромбоза, где при тщательном обследовании не было найдено атеросклеротических изменений сосудов сердца. В возникновении тромбозов в подобных случаях, важную роль играет функциональный фактор — спазм сосудов. Особенно важное значение он приобретает в молодом возрасте, когда нет еще значительных атеросклеротических изменений, но могут появляться выраженные функциональные нарушения, приводящие на фоне увеличения тромбообразующих свойств крови к возникновению коронарного тромбоза. Функциональный фактор играет большую роль и в патологических явлениях, развивающихся в ранней стадии атеросклероза. Несомненно, что это прежде всего относится к тромбозу коронарных сосудов.

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать следующее заключение

- Коронарный тромбоз чаще всего возникает при наличии атеросклеротических изменений сосудов сердца, однако он может образовываться и в неизмененных сосудах.

- В большинстве случаев инфаркта миокарда обнаруживается коронарный тромбоз, но тромбоз сосудов сердца — не единственная причина инфаркта миокарда. Вместе с тем, коронарный тромбоз может не сопровождаться развитием некрозов миокарда при условии достаточно развитых коллатеральных связей.

- В образовании тромба в сосудах сердца важную роль играет функциональный фактор — спазм сосудов сердца.

Взаимоотношение коронарного тромбоза и инфаркта миокарда оказывается более сложным, чем представлялось ранее. Некоторые авторы выдвигают положение о вторичности появления тромбов в сосудах сердца. Это положение они основывают на изучении частоты коронарного тромбоза при инфаркте миокарда в зависимости от срока жизни больных. Известно, что при скоропостижной смерти от острой сердечной недостаточности процент обнаружения тромбов в сосудах сердца крайне незначителен.

У 16% больных с острой коронарной недостаточностью, умерших через час после ее возникновения обнаружился тромбоз, у 37% умерших через 20 часов и у 54% умерших более чем через сутки. Приблизительно такие же сведения приводится ранее, наблюдался тромбоз у 4,1% умерших в течение первых 2 часов после возникновения болевого синдрома, и у 36,5% умерших через 2 суток. Увеличение частоты обнаружения коронарного тромбоза при инфаркте миокарда с увеличением продолжительности жизни этих больных после возникновения острой коронарной недостаточности позволило, высказать предположение о вторичности образования тромба при инфаркте миокарда. Вопрос этот требует, несомненно, дальнейших наблюдений за частотой тромбов в сосудах сердца в различные сроки жизни больных.

Интересно отметить, что разнообразие патологоанатомических находок в смысле обнаружения коронарного тромбоза при инфаркте миокарда соответствует и различным биохимическим изменениям, которые были обнаружены в остром периоде болезни. Это касается прежде всего состояния противосвертывающих механизмов. Так, изучая антикоагулирующие и фибринолитические свойства крови у 100 больных инфарктом миокарда с первых часов болезни, было обнаружено, на первый взгляд, большое разнообразие возникающих реакций, у 68 больных — повышение содержания свободного гепарина в крови. Повышение это было строго индивидуально и колебалось от незначительных цифр до увеличения в 11/г-—2 раза по сравнению с нормой. Особенно показательным это увеличение было у 6 больных, у которых инфаркт миокарда возник в Институте терапии.

В большей степени уровень гепарина повышался у больных в молодом возрасте и на высоте болевого приступа. Как правило, понижение содержания гепарина наблюдалось у больных с тяжелым, затяжным течением инфаркта миокарда, с повторными нарушениями коронарного кровообращения. Из 100 наблюдавшихся больных умерло 17, причем у И содержание гепарина было ниже 3,7 ед/мл, а у 8 из этих больных на секции обнаружен тромбоз коронарных сосудов. Таким образом, изучение содержания свободного гепарина крови при инфаркте миокарда подтверждает возможность возникновения противосвертывающей реакции. Полученные данные указывают на лабильность содержания свободного гепарина в крови у больных в остром периоде инфаркта миокарда. Возникновение противосвертывающей реакции зависит, вероятно, от индивидуальных свойств организма и его возможностей компенсаторно повышать антикоагулирующие свойства крови. Можно утверждать, что при затяжном инфаркте миокарда, эти возможности крайне незначительны. В связи с этим возникает практически важный вопрос о необходимости в данных случаях более пролонгированной терапии гепарином.

Почему же, однако, повышение содержания гепарина в крови в ряде случаев не предупреждает развития коронарного тромбоза? В этих случаях компенсаторная защитная реакция, возникающая в условиях известной депрессии противосвертывающей системы, связанной с развитием атеросклероза, недостаточна для предупреждения тромбоза, хотя она и обусловливает ограничение процесса. Динамическое наблюдение за содержанием гепарина в крови показывает, что происходит постепенное его снижение до нормальных цифр. У 35 из 48 обследованных нами в динамике больных содержание гепарина в крови было нормальным уже на вторые сутки заболевания.

В возникновении тромбоза важную роль играет угнетение фибринолитической активности крови. Ее изучение у больных инфарктом миокарда показало такое же разнообразие реакций, которое мы наблюдали в отношении гепарина крови: у 57 больных из 100 фибринолитическая активность крови была снижена с первых часов заболевания. Особенно низкой она была у 28 больных с коллапсом без Долевого синдрома.

В то же время в ряде случаев в остром периоде заболевания наблюдается повышение фибринолитической активности крови. Такое повышение чаще всего отмечалось у больных с тяжелым болевым синдромом, хотя в некоторых случаях увеличение фибринолитической активности крови встречалось и при обычном течении инфаркта миокарда. В этих случаях компенсаторные, защитные противосвертывающие возможности организма еще сохранились, и они соответственно реагируют достаточно высоким повышением фибринолитической активности крови на тот комплекс функционально-биохимических изменений, который характерен для периода возникновения инфаркта и который создает условия для образования тромба. Однако реакция повышения фибринолитической активности крови очень кратковременна, менее продолжительна, чем повышение гепарина в крови, и у большей части больных быстро сменяется выраженным угнетением фибринолитических свойств. Подобная динамика содержания гепарина в крови и уровня фибринолитической активности может объяснять более позднее образование тромбов в сосудах сердца в некоторых случаях инфаркта миокарда.

Таким образом, при инфаркте миокарда отчетливо проявляется основное положение, что возникновение тромбоза определяется соотношением компенсаторных, противосвертывающих возможностей организма и степени повышения коагулирующих свойств крови. Увеличение коагулирующих свойств крови определяется, с одной стороны, функциональными расстройствами, спазмом сосудов, с другой—увеличением содержания прокоагулянтов крови. Выше достаточно подробно было рассмотрено значение спазма сосудов в возникновении коронарного тромбоза. Нельзя игнорировать и значение увеличения коагулянтов в крови для образования тромба в сосудах сердца. Несомненно, что основную роль в патогенезе коронарного тромбоза играет нарушение способности организма компенсировать повышение коагулирующих свойств крови. Однако для возникновения тромбоза не безразличны степень увеличения содержания коагулянтов, свертывающая активность крови. Если это увеличение будет незначительным, то даже в условиях депрессии противосвертывающих механизмов организм может его успешно компенсировать незначительным увеличением антикоагулирующих и фибринолитических свойств.

Большое значение, имеет увеличение содержания фибриногена. Оно закономерно для инфаркта миокарда, причем в более затяжных, тяжелых случаях повышение содержания фибриногена значительно больше. Это увеличение рассматривается как важный фактор в повышении свертывающей активности крови, ее тромбообразующих свойств. Отсутствие тромботических процессов при некоторых заболеваниях, сопровождающихся повышением уровня фибриногена, можно связывать с достаточным уровнем антикоагулирующих и фибринолитических свойств крови, способных компенсировать такое повышение. Однако при более низком уровне антикоагулирующих и фибринолитических свойств увеличение содержания фибриногена в крови может стать роковым и способствовать образованию тромба.

Изучение состояния тромбоцитов при инфаркте миокарда позволяет выяснить еще один источник увеличения коагулянтов в крови, связанный с распадом тромбоцитов.

Наблюдения показывают, что общее количество тромбоцитов при инфаркте миокарда не меняется, однако отмечается резкое увеличение числа распавшихся эритроцитов, что также может играть роль в увеличении коагулирующих свойств крови. Тромбоциты содержат ряд факторов, обусловливающих повышение свертываемости крови.

В последние годы в патогенезе коронарного тромбоза при инфаркте миокарда большое значение придается уменьшению фибринолитической активности крови, чему в значительной степени способствует увеличение антифибрииолитических свойств крови.

Суммируя данные по изучению состояния тромбообразующих свойств крови при инфаркте миокарда, можно прийти к заключению, что возникновение коронарного тромбоза в значительной степени обусловлено депрессией противосвертывающих механизмов с одновременным увеличением содержания некоторых коагулирующих факторов. Уменьшение антикоагулирующих и фибринолитических свойств является важным фактором в образовании тромба в сосудах сердца. Это не значит, что морфологический фактор, наличие атеросклеротических бляшек, не оказывает влияния на возникновение коронарного тромбоза. Подобное представление было бы примитивным и крайне упрощенным. Несомненно, что образование тромба в сосудах сердца — сложный процесс, в котором имеют значение и наличие шероховатых поверхностей, и фактор спазма сосудов, и, наконец, биохимические изменения. Однако нарушение способности организма ограничивать выпадение нитей фибрина, составляющих основу тромба, и, что очень важно, разрушать уже выпавший фибрин, является, по нашему мнению, основным фактором в этом процессе.

Увеличение тромбообразующих свойств крови при инфаркте миокарда наиболее отчетливо отмечается при изучении толерантности плазмы к гепарину.

В известном проценте случаев инфаркта миокарда, когда отсутствует коронарный тромбоз, возникающая защитная нротивосвертывающая реакция настолько велика, что увеличения антикоагулирующих и фибринолитических свойств достаточно для того, чтобы компенсировать повышение содержания коагулянтов и предупредить образование тромба, а может быть, и разрушить свежевыпавшие нити фибрина. Точно так же постепенное исчезновение защитного увеличения антикоагулирующих и фибринолитических свойств на 2—3-й сутки указывает на возможность усиления тромбообразующих свойств крови в течение патологического процесса и, объясняет некоторые механизмы развития внутрисердечного тромбоза и тромбоэмболических осложнений при инфаркте миокарда.

Все эти теоретические положения обусловливают ряд сугубо практических и, в частности, лечебных мероприятий. Становится ясным, что наиболее целесообразным и патогенетически обоснованным методом терапии коронарного тромбоза должна быть имитация защитной противосвертывающей реакции путем увеличения антикоагулирующих и фибринолитических свойств крови. С другой стороны, для предупреждения возникновения повторных тромбозов и тромбоэмболических осложнений необходима более пролонгированная, чем 2—3 дня, терапия гепарином.

Атеросклероз не является единственным патологическим процессом, для которого характерно образование тромба в сосудах сердца. Возможность возникновения коронарного тромбоза существует и при некоторых других заболеваниях, сопровождающихся поражением аорты и сосудов сердца.

Описаны случаи коронарного тромбоза при сифилитическом аортите.

В одном случае сифилитический аортит сопровождался образованием пристеночного тромба над полулунными клапанами, который прикрыл устье левой венечной артерии и привел к развитию инфаркта миокарда. Во втором случае сифилитический аортит вызвал значительное стенозирование устья венечной артерии с развитием тяжелых атеросклеротических изменений в этом сосуде и коронарного тромбоза. В основе тромбоза венечных артерий у больных висцеральным сифилисом лежит атеросклеротическое поражение сосудов сердца, а не специфические сифилитические изменения. В то же время имеются описания инфарктов миокарда и тромбоза сосудов сердца при сифилитическом облитерирующем эндартериите, эндомезопериартериите.

Выделяется два возможных патогенетических механизма развития инфаркта миокарда и коронарного тромбоза при сифилисе. Первый вариант — развитие диффузного гуммозного артериита в средних и мелких артериях сердца… «Возникает инфильтрация из лимфоидных и плазматических клеток, расслаивающая наружную и среднюю оболочку сосуда; наряду с этим имеется богатое клетками разрастание внутренней оболочки, суживающее просвет сосуда. Измененная таким образом стенка подвергается некрозу; в просвете при этом нередко образуется тромб… «Второй возможный вариант возникновения инфаркта миокарда при сифилисе связан с облитерирующим эндартериитом, который выражается в богатом разрастании клетками внутренней оболочки артерии, нередко до полного закрытия просвета. В условиях этого значительного сужения коронарных сосудов появляются предпосылки для развития тромбоза.

Однако возникновение коронарного тромбоза в связи со специфическим сифилитическим поражением венечных сосудов — крайне редкая патология. Объясняется это медленным развитием изменений в венечных сосудах при сифилисе, что создает условия для образования анастомозов и коллатералей. Образование тромба при этом приходится связывать в основном с нарушением поверхности сосуда, некротическими и воспалительными изменениями в нем.

Возможность возникновения коронарного тромбоза существует и при ревматическом поражении сосудов сердца. Следует указать, что частота коронарной недостаточности, проявляющейся стенокардией, при ревматизме довольно значительна.

Развитие ревматизма характеризуется некоторыми биохимическими изменениями, которые могут оказывать влияние на состояние тромбообразующих свойств крови. Изучая содержание гепарина и толерантность плазмы к гепарину, пришли к выводу, что при ревматизме возникает дефицит гепарина в крови в основном в связи с повышенным разрушением его ферментом гепариназой.

Придается важное значение в возникновении коронарной недостаточности при ревматизме увеличенной наклонности сосудов к спазму, функциональным нарушениям. Известно также, что при ревматизме нарушается проницаемость сосудов, которая, сопровождается снижением содержания гепарина в крови и повышением уровня фибриногена. Казалось бы, комплекс этих функционально-биохимических нарушений, способствующих повышению тромбообразующих свойств крови, наряду с изменениями самого сосуда должен способствовать возникновению коронарного тромбоза. Однако при значительной частоте коронарной недостаточности коронарный тромбоз при ревматизме наблюдается довольно редко. При гистологическом исследовании у 15 умерших больных ревматизмом значительные изменения коронарных артерий в виде отека, кровоизлияния, склероза и лишь у одного больного нашелся тромб в правой венечной артерии с развитием инфаркта миокарда.

Незначительную частоту возникновения коронарного тромбоза при ревматизме объясняют тем, что он обычно поражает мелкие и средние артерии, оставляя интактными более крупные стволы. На первый план при этом выступает спазм коронарных артерий, тем более что речь в основном идет о больных молодого возраста.

Данные о редкой частоте возникновения коронарного тромбоза при специфических ревматических и сифилитических поражениях сосудов подтверждают, по нашему мнению, положение, что нельзя сводить патогенез тромбоза только к изменению поверхности сосудистой стенки. И в первом, и во втором случае в связи с воспалительными, деструктивными явлениями внутренняя поверхность сосудов становится шероховатой, однако тромбоз бывает редко. Кажется странным отсутствие тромбозов в большинстве случаев при ревматическом поражении сосудов. При этом заболевании имеются не только поражение сосудов, в том числе повышение их проницаемости, но и некоторые функциональные (спазм сосудов) и биохимические (увеличение протромбина, фибриногена, уменьшение гепарина) изменения, которые должны бы значительно увеличивать наклонность к тромбообразованию. Однако в действительности этого не отмечается. Возможно, что в этих случаях достаточно хорошо сохранились фибринолитические свойства крови, которые и обусловливают редкость тромбоза в условиях этой патологии.

При повышении проницаемости сосуда наряду со снижением содержания гепарина и увеличением фибриногена повышение фибринолитической активности крови, которое рассматривается как защитную противосвертывающую реакцию. Отмечается увеличение фибринолитической активности в ряде случаев в активной фазе ревматизма. В тех случаях ревматизма, когда возникает тромбоз, основное значение имеют местные изменения сосудов, воспалительные процессы, гемодинамические нарушения, а не изменения тромбообразующих свойств крови. К сожалению, тромбообразующие свойства крови, и особенно противосвертывающие механизмы в остром периоде ревматизма, изучены крайне недостаточно. Тромбоз различных сосудистых областей чаще всего возникает в более поздний период заболевания и связан обычно либо с эмболическими осложнениями, либо с появлением сердечной недостаточности.

Предположение, что в предупреждении тромбоза при ревматизме важную роль играет достаточно хорошее состояние противосвертывающей системы организма, подтверждается изучением содержания антикоагу пиитов при другом близком к ревматизму каллагенозе — узелковом периартериите. Отсутствие тромбообразования в остром периоде болезни связывается с активацией фибринолитических свойств. Известно, что узелковый периартериит поражает в основном артерии мелкого и среднего калибра. Фибриноидные изменения медии и адвентиции, набухание интимы, развитие множества мелких аневризм, явления пролиферации должны были бы способствовать развитию тромба в сосудах сердца. Однако присоединение тромбоза к специфическим изменениям в сосудах сердца встречается в единичных случаях, хотя они бывают не только у взрослых, но даже у детей. Еще реже, чем при узелковом перпартериите, тромбозы наблюдаются при тромбангиитах венечных сосудов.

Как казуистику описывают возникновение инфаркта миокарда в связи с эмболией при некротических и тромботических процессах в сердце (септический эндокардит, внутрисердечный тромбоз при пороках сердца и т. д.).

Обсуждая возможность возниковения тромбозов при ревматизме и коллагенозах, нельзя обойти молчанием важный в практическом отношении вопрос о влиянии гормональной терапии на тромбообразование.

Описывается инфаркт миокарда в связи с эмболией правой венечной артерии на почве возвратного полипозно-язвенного эндокардита. Подобные случаи эмболического инфаркта миокарда, но уже при септическом эндокардите, считается, что не только коронарный тромбоз, но и инфаркт миокарда — весьма редкое осложнение при септическом эндокардите. Не совсем ясен вопрос, почему эмболии венечных артерий встречаются довольно редко при септическом эндокардите, протекающем с большим числом эмболии в различных органах. Это осложнение встретилось у 19 из 420 больных септическим эндокардитом, причем у 5 оно было обусловлено эмболией кусочками тромба, а у остальных развитие инфаркта зависело от закрытия устья венечной артерии объемистыми тромботическими массами, которые образовались при поражении клапанов аорты. Лишь у 3 больных причина инфаркта заключалась в васкулите сосудов сердца с развитием коронарного тромбоза.

При образовании тромбов в сосудах сердца возникает ишемия определенной области миокарда с последующим развитием инфаркта.

Клиническая картина инфаркта миокарда, его диагностические критерии изучены достаточно подробно и изложение их мы считаем нецелесообразным, учитывая вышедшие недавно монографии, посвященные специально этим вопросам.

В связи с появлением нового направления в лечении тромбозов фибринолитическими препаратами, способными разрушать свежий тромб, и разработкой показаний к их применению возникает другой вопрос — о диагностике коронарного тромбоза. В настоящее время мы можем судить лишь о морфологических изменениях миокарда в виде участка некроза, сопровождающего развитие тромба в сосудах сердца.

К сожалению, в широкой клинической практике мы еще не имеем достаточно точных критериев, которые бы позволяли ставить диагноз коронарного тромбоза. Предположить возникновение тромбоза в артериях сердца можно лишь на основании некоторых косвенных признаков: при инфаркте миокарда с тяжелым началом заболевания, сопровождающимся явлениями острой и хронической сердечно-сосудистой недостаточности; с прогрессирующим течением, значительной недостаточностью миокарда; с явлениями тромбоэндокардита и тромбоэмболическими осложнениями; наконец, с угнетением антикоагулирующих и фибринолитических свойств крови.

Тромбоз коронарных артерий характерен и для инфаркта миокарда с рецидивирующим и затяжным течением. В таких случаях отмечается длительная, иногда более месяца, лихорадка, очень долго держится периодически резко повышающийся лейкоцитоз, длительно остается ускоренной РОЭ. Очень часто при этом наблюдается возникновение тромбоэмболических осложнений. Важно указать на частоту развития сердечной недостаточности у больных с рецидивирующим и затяжным течением инфаркта миокарда. То, что протромбин крови у больных этой группы не повышен, а нередко даже снижен, не говорит о невозможности возникновения коронарного тромбоза, так как содержание протромбина не отражает истинного состояния тромбообразующих свойств крови. Вместе с тем у больных с затяжным течением инфаркта миокарда мы отмечаем, как правило, наряду с повышением содержания фибриногена крови значительное уменьшение антикоагулирующей и фибринолитической активности крови.

Комплекс функционально-биохимических изменений, характерных для подобного течения инфаркта миокарда (наклонность к спазму коронарных артерий, угнетение антикоагулирующих и фибринолитических свойств крови, замедление кровотока), наряду со значительными морфологическими изменениями сосудов сердца создает условия для возникновения коронарного тромбоза. Это подтверждается секционными данными. Так, из 100 тщательно обследованных нами больных инфарктом миокарда у 17 заболевание привело к смерти, при этом у 8 наблюдалось затяжное или рецидивирующее течение. На секции у всех был обнаружен коронарный тромбоз, тогда как у 9 других больных с обычной картиной заболевания тромбоз отмечен лишь у 4.

В настоящее время единственным объективным методом диагностики коронарного тромбоза является метод контрастного рентгенологического исследования сосудов сердца. Коронарография, являясь новым методом, еще не получившим достаточного распространения, в то же время уже значительно расширила наши знания о коронарном кровообращении и его нарушениях. Велики и диагностические возможности этого метода, особенно в связи с изучением процессов тромбообразования в сосудах сердца. Следует подчеркнуть практическую значимость коронарография именно в области диагностики тромбозов. Диагностические критерии инфаркта миокарда изучены достаточно хорошо и вряд ли коронарография внесет что-нибудь новое и важное в решение этой проблемы. Однако вопрос, с чем связано развитие очагов некроза в мышце сердца: с коронарным тромбозом, со спазмом сосудов или просто зависит от метаболических нарушений, может быть решен только с помощью контрастного изучения сосудов сердца.

Коронарография является новым методом, возможности которого в значительной степени ограничены техническими причинами. Существуют различные методы введения контраста в коронарные артерии. При одних требуется кратковременная остановка сердца при помощи ацетилхолина на время введения контраста, в других, помимо этого, на короткий промежуток времени искусственно затрудняется отток через аорту за счет раздувания введенного вместе с катетером баллона. И в том, и в другом случае создаются условия для лучшего попадания в сосуды сердца контраста, введенного через катетер в аорту. Однако применять эти методы в остром периоде инфаркта миокарда невозможно. Кроме того, осложнения могут быть связаны с введением значительных доз контраста, требующегося для получения хороших снимков. Вот почему коронарографию не используют для диагностики коронарного тромбоза в первые дни заболевания. Этот метод применяется в более поздние сроки, когда тромб уже сформировался и возможно оперативное вмешательство. Однако удаление тромба, дает пока еще плохие результаты. Существуют предпосылки для разработки метода контрастной рентгенографии сосудов сердца и в остром периоде инфаркта миокарда. Такая возможность создается при использовании кардиосинхронизатора, аппарата автоматического программирования, позволяющего производить выброс контраста к устью коронарных артерий в определенную фазу сердечного цикла. С током крови, идущим в диастолу из аорты в коронарные артерии, заносится и контраст, задержка которого на том или ином участке сосуда позволит обнаружить тромб в сосудах сердца, их спазм или наличие атеросклеротической бляшки.

Другой объективный метод диагностики тромбоза сосудов сердца связан с применением радиоактивного фибринолизина.

Острый тромбоз коронарных артерий

Доказательствами того, что причиной развивающегося инфаркта миокарда является тромбоз коронарной артерии, возникающий, как правило, на месте имеющейся атеросклеротической бляшки с поврежденной поверхностью, послужили исследования английских морфологов Davies & Thomas [1]. Авторы обнаружили в 74 из 100 вскрытии умерших от ИБС в первые 6 ч от начала симптомов внутрипросветный тромб. Причем все тромбы были расположены в местах разрывов богатых липидами атеросклеротических бляшек, в значительном проценте случаев тромботические массы проникали через трещину внутрь бляшки и тем самым увеличивали ее размеры. Еще одной классической морфологической работой, свидетельствующей о наличии внутрикоронарного тромбоза при нестабильной стенокардии (НС), является исследование E.Falk [2], опубликованное в 1985 г. Среди 25 внезапно умерших больных с НС внутрикоронарный тромбоз был обнаружен практически у всех. У подавляющего большинства умерших тромбы располагались в местах разрывов бляшек, имели слоистую структуру, что указывало на различный возраст тромботических масс, постепенно суживавших просвет коронарной артерии.

Совершенствование ангиографического оборудования, многочисленные ангиографические исследования больных с нестабильной стенокардией без лечения и с введением тромболитических препаратов и, наконец, создание коронароангиоскопических катетеров позволило визуализировать внутреннюю сторону коронарных артерий и подтвердить патогномоничность внутрикоронарного тромбоза при нестабильной стенокардии.

Наличие общих морфологических признаков в виде поврежденной атеросклеротической бляшки с разрывами ее поверхности и формированием внутрикоронарного тромбоза при инфаркте миокарда с зубцом Q и без, НС и в случае осложнений коронарной баллонной ангиопластики (КБА) привело к формированию понятия острого коронарного синдрома (ОКС), в патогенезе которого ведущую роль играют нарушение целостности атеросклеротической бляшки и тромбоз коронарной артерии [3].

В развитии атеросклеротического процесса важную роль играет повреждение эндотелия. Среди повреждающих гемодинамических факторов рассматривают травматизацию эндотелия потоком крови в разветвлениях артериального русла, особенно выраженную у больных с артериальной гипертонией. Повреждению эндотелиальных клеток способствует гиперхолестеринемия, гипергликемия, курение, повышенное содержание катехоламинов, иммунных комплексов, а также инфекция [4].

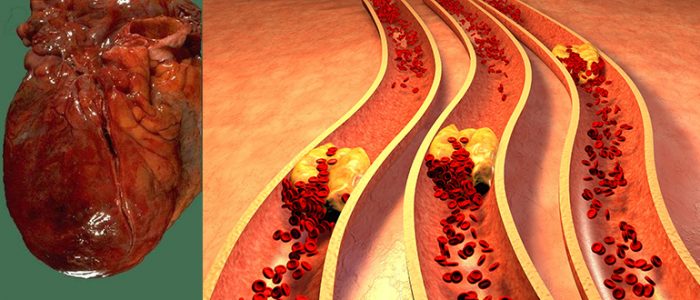

На ранних стадиях развития атеросклеротического поражения в артериях обнаруживают так называемые липидные полосы. Полагают, что стадия липидных полос соответствует динамическому балансу между поступлением и выведением липидов из бляшки. Вероятно, на этом этапе, воздействуя на факторы риска, можно добиться уменьшения поступления липидов в бляшку, способствовать развитию экстрацеллюлярного матрикса и тем самым рубцеванию бляшки.

В случаях, когда поступление липидов преобладает на выведением, бляшка увеличивается в размерах, покрышка истончается. На этой стадии развития, бляшка становится легко ранимой, склонной к разрывам.

Атеросклеротическая бляшка является основным элементом атеросклероза. В атеросклеротической бляшке выделяют ядро, которое состоит из липидов, ограниченных фиброзной капсулой. Участок бляшки, выступающий в просвет сосуда, называется покрышкой, а противоположный, граничащий с сосудистой стенкой — основанием бляшки. Сегменты покрышки бляшки, переходящие на неизмененную стенку артерий, называются “плечевой” областью бляшки.

Ядро бляшки содержит свободный холестерин и его эфиры. Ближе к периферии ядра располагаются так называемые пенистые клетки, являющиеся макрофагами, заполненными липидами. Макрофаги, доставив липиды в ядро бляшки, разрушаются и их содержимое увеличивает ядро бляшки.

Плечевые области покрышки бляшки в наибольшей степени подвергаются нагрузке при спазме и дилатации артерий, они наиболее тонкие из всей покрышки, и именно в плечевых областях чаще всего происходят разрывы бляшек.

Бляшки бывают концентрическими, вызывающими фиксированную степень стеноза коронарной артерии, и эксцентричными, при которых степень стенозирования может варьировать. Общепризнанно, что при ОКС эксцентрические стенозы встречаются чаще.

Разрыв покрышки бляшек определяется рядом физических факторов и чаще наблюдается в местах истончения фиброзной покрышки бляшки и инфильтрации пенистыми клетками. Эксцентрично расположенные бляшки чаще разрываются в плечевой области. Патологоанатомическое сравнение покрышек интактных и лопнувших бляшек позволило установить, что склонность к разрыву зависит от хронического “стресса” артериальной стенки или так называемой усталости покрышки, локализации, консистенции и размеров ядра, а также геометрии бляшки и характеристик потока крови.

Разрыв бляшки не является чисто механическим процессом. У больных ОКС анализ атерэктомического материала показал наличие в бляшке участков богатых макрофагами. Макрофаги способны разрушать экстрацеллюлярный матрикс за счет фагоцитоза и секреции протеолитических ферментов таких как активаторы плазминогена, металлопротеиназы (коллагеназы, желатиназы. стромелизины). действие которых ослабляет фиброзную покрышку бляшки и способствует ее разрыву. Металлопротеиназы и их тканевые ингибиторы участвуют в процессах ремоделирования сосудов. На культуре макрофагов, полученных из человеческих моноцитов, было показано, что разрушение фиброзной покрышки атеросклеротической бляшки связано с повышенной активностью интерстициальной коллагеназы и желатиназы [5-7]. Таким образом, можно предположить, что металлопротеиназы, содержащиеся в бляшке и моноцитах, участвуют в дестабилизации покрышки бляшки у больных ОКС.

Вход, выживаемость и репликация моноцитов (макрофагов) в бляшке также зависит от эндотелиальных адгезивных молекул (VCAM-1), хемотаксического белка моноцитов (МСР-1), колониестимулирующего фактора моноцитов (M-CSF) и лимфоцитарного интерлейкина-2 [8].

Макрофаги в бляшке подвергаются апоптозу — запрограммированной смерти. По неясной на сегодняшний день причине макрофаги получают сигнал к гибели, после этого в ядре образовываются протеазы, разрушается ДНК и клетка гибнет. Полагают, что апоптоз несет защитную функцию, препятствуя накоплению липидов в сосудистой стенке. Неясно, является ли апоптоз причиной активации металлопротеиназ, тем не менее это явление приводит к отшнуровыванию поверхностных микрочастиц клеток и экспонированию на их поверхности фосфатидилсерина, что обеспечивает потенциальную прокоагулянтную активность. Отшнуровывающиеся поверхностные микрочастицы макрофагов являются источником тканевого фактора, активность которого в экстрактах бляшки высокая. Тканевой фактор является основным активатором каскада коагуляции при разрыве бляшки [9].

В лопнувших бляшках обнаруживают и другие элементы воспаления, включая тучные клетки и нейтрофилы. Тучные клетки находят в небольших количествах в плечевых областях интактных бляшек. Известно, что тучные клетки секретируют протеолитические ферменты: триптазу и химазу, которые в свою очередь активируют проферменты металлопротеиназ. Роль нейтрофилов менее понятна, их редко находят в интактных бляшках, похоже, что они попадают в бляшку вскоре после разрыва ее покрышки.

В результате разрыва ранимой бляшки, сопровождающегося изменением ее геометрии и тромбозом, образуется так называемое осложненное поражение. Быстрое изменение геометрии атеросклеротической бляшки при ОКС на ангиограммах проявляется полной или частичной окклюзией коронарной артерии. Довольно часто причиной быстрых изменений в геометрии атеросклеротической бляшки является пристеночный тромбоз, который в дальнейшем может подвергаться организации и участвовать в прогрессии атеросклероза. При разрыве бляшки в формировании и росте тромба принимают участие множество локальных и системных факторов [10,11].

Основной причиной возникновения острого инфаркта миокарда считается коронарный тромбоз, который сопровождается нарушением проходимости крупных артерий, что питают сердце важными элементами и кислородом. Вследствие патологического образования тромба происходит отмирание клеток сердечной мышцы, что приводит к дисфункции сердечно-сосудистой системы и провоцирует тяжелые осложнения.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Даже «запущенный» варикоз можно вылечить дома, без операций и больниц. Просто прочитайте что говорит Екатерина Андреева читать рекомендацию.

Причины образования

Первопричиной тромбоза считается скопление атеросклеротических бляшек в структуре крупных артерий, что характерно для развития такой болезни, как атеросклероз. Спровоцировать образование тромба способно систематическое спазмирование сосудов, а также нарушение свертываемости крови. Немаловажным аспектом, влияющим на возникновение тромбоза, считается неблагоприятная наследственность и предрасположенность к болезням сердечно-сосудистой системы.

Существует ряд провоцирующих факторов, вызывающих нарушение проходимости артерий:

- возраст старше 60 лет;

- ожирение;

- гиподинамия;

- злоупотребление алкогольными напитками;

- курение;

- нарушение гормональных и эндокринных процессов;

- прием некоторых лекарственных препаратов, в частности, на гормональной основе;

- систематическое повышение артериального давления;

- несоблюдение правил здорового питания;

- психоэмоциональное перенапряжение;

- наличие опухолевых новообразований.

Острый тромбоз коронарных артерий приводит к инфаркту миокарда, в то время как постепенное сужение просвета сосудов становится причиной развития стенокардии.

Симптоматика

К тексту есть комментарии вы можете их прочитать

Клиническую картину патологического состояния можно поделить на два вида, согласно специфичности их возникновения. К стандартным симптомам относятся:

Очень важно! Андреева E.: «Я могу порекомендовать лишь одно средство для быстрого лечения варикоза» читать далее.

- болевые ощущения в сердце с иррадиацией в верхнюю конечность и лопатку;

- тяжелое дыхание;

- субфебрильная температура;

- скачки артериального давления;

- аритмия;

- усиленное потоотделение;

- синюшность кожных покровов и носогубной области;

- упадок сил;

- помутнение сознания;

- головокружение.

К специфическим проявлениям патологического состояния относятся боли в эпигастральной области, что напоминает приступ гастрита или язвенной болезни. А также существует безболевое проявление, что опасно отсутствием негативной симптоматики. В отдельных случаях недуг приобретает астматическое течение, что сопровождается приступами удушья и кислородным голоданием организма.

Стадии развития

Тромб в стенках сосуда образовывается постепенно. Патологическое состояние начинается с продромальной стадии, когда основные симптомы имеют скрытый характер, а недуг проявляется систематическими изменениями сердечного ритма. Для острой стадии характерна выраженная клиническая картина. Такое состояние продолжается на протяжении 1—2 недель. На последнем этапе рубцевания пораженные клетки сердечной мышцы замещаются рубцовой тканью.

Как проводится диагностика?

Тромбоз коронарных сосудов по своему течению напоминает многие патологии сердечно-сосудистой системы, поэтому важно провести дифференциальную диагностику. Для начала, врач собирает анамнез жалоб и историю перенесенных болезней. Далее, проводится ряд исследований, что наведены в таблице:

КОРОНАРНЫЙ ТРОМБОЗ — это… Что такое КОРОНАРНЫЙ ТРОМБОЗ?

- КОРОНАРНЫЙ ТРОМБОЗ

КОРОНАРНЫЙ ТРОМБОЗ, образование сгустка крови в какой-либо из коронарных АРТЕРИЙ, снабжающих СЕРДЦЕ, из-за которого кровь (а следовательно, кислород и питательные вещества) не поступают в сердце. В результате происходит отмирание части сердечной мышцы — ИНФАРКТ. Серьезный приступ, сопровождающийся сильной болью в груди, испариной и иногда потерей сознания, может привести к смертельному исходу.

Научно-технический энциклопедический словарь.

- КОРОНАРНАЯ БОЛЕЗНЬ

- КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Смотреть что такое «КОРОНАРНЫЙ ТРОМБОЗ» в других словарях:

коронарный тромбоз — — [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN corоnary thrombosis … Справочник технического переводчика

Тромбоз Коронарный (Coronary Thrombosis) — образование тромба в коронарной артерии, в результате чего прекращается поступление крови к определенному участку сердца. Обычно это связано с возникновением атеромы и приводит в конечном итоге к инфаркту части сердечной мышцы. Симптомы и лечение … Медицинские термины

ТРОМБОЗ КОРОНАРНЫЙ — (coronary thrombosis) образование тромба в коронарной артерии, в результате чего прекращается поступление крови к определенному участку сердца. Обычно это связано с возникновением атеромы и приводит в конечном итоге к инфаркту части сердечной… … Толковый словарь по медицине

Инфаркт (Infarct, Infarction) — отмирание части или всего органа, которое возникает в результате внезапного нарушения артериального кровотока из за эмболии или наличия в нем кровяного сгустка (тромба). Например, причиной инфаркта миокарда, поражающего сердечную мышцу, чаще… … Медицинские термины

Недостаточность Сердечная (Heart Failure) — мышечная несостоятельность миокарда желудочков, при которой у человека нарушается их нагнетательная способность. В результате в сердце может развиться обратный кровоток, сопровождающийся переполнением легких и печени кровью. Шейные вены… … Медицинские термины

Литтл Уолтер — Полное имя Мэрион Уолтер Джейкобс Дата рождения 1 мая 1930(1930 05 01) Место рождения Марксвилл, Луизиана, США … Википедия

Шеклтон, Эрнест — Эрнест Генри Шеклтон Ernest Henry Shackleton … Википедия

Героический век антарктических исследований — Участники первой попытки достижения Южного полюса: Шеклтон, Скотт, Уилсон на старте. 2 ноября 1902 года Героический век антарктических исследований (англ. … Википедия

Экспедиция Шеклтона — Роуэтта Экспедиционное судно «Квест» … Википедия

ИНФАРКТ — (infarct, infarction) отмирание части или всего органа, которое возникает в результате внезапного нарушения артериального кровотока из за эмболии или наличия в нем кровяного сгустка (тромба). Например, причиной инфаркта миокарда, поражающего… … Толковый словарь по медицине

Коронарный тромбоз: причины образования, лечение

Основной причиной возникновения острого инфаркта миокарда считается коронарный тромбоз, который сопровождается нарушением проходимости крупных артерий, что питают сердце важными элементами и кислородом. Вследствие патологического образования тромба происходит отмирание клеток сердечной мышцы, что приводит к дисфункции сердечно-сосудистой системы и провоцирует тяжелые осложнения.

Причины образования

Первопричиной тромбоза считается скопление атеросклеротических бляшек в структуре крупных артерий, что характерно для развития такой болезни, как атеросклероз. Спровоцировать образование тромба способно систематическое спазмирование сосудов, а также нарушение свертываемости крови. Немаловажным аспектом, влияющим на возникновение тромбоза, считается неблагоприятная наследственность и предрасположенность к болезням сердечно-сосудистой системы.

Существует ряд провоцирующих факторов, вызывающих нарушение проходимости артерий:

- возраст старше 60 лет;

- ожирение;

- гиподинамия;

- злоупотребление алкогольными напитками;

- курение;

- нарушение гормональных и эндокринных процессов;

- прием некоторых лекарственных препаратов, в частности, на гормональной основе;

- систематическое повышение артериального давления;

- несоблюдение правил здорового питания;

- психоэмоциональное перенапряжение;

- наличие опухолевых новообразований.

Вернуться к оглавлениюОстрый тромбоз коронарных артерий приводит к инфаркту миокарда, в то время как постепенное сужение просвета сосудов становится причиной развития стенокардии.

Симптоматика

Тяжелое дыхание является симптомом нарушения проходимости сосудов.

Тяжелое дыхание является симптомом нарушения проходимости сосудов.Клиническую картину патологического состояния можно поделить на два вида, согласно специфичности их возникновения. К стандартным симптомам относятся:

- болевые ощущения в сердце с иррадиацией в верхнюю конечность и лопатку;

- тяжелое дыхание;

- субфебрильная температура;

- скачки артериального давления;

- аритмия;

- усиленное потоотделение;

- синюшность кожных покровов и носогубной области;

- упадок сил;

- помутнение сознания;

- головокружение.

К специфическим проявлениям патологического состояния относятся боли в эпигастральной области, что напоминает приступ гастрита или язвенной болезни. А также существует безболевое проявление, что опасно отсутствием негативной симптоматики. В отдельных случаях недуг приобретает астматическое течение, что сопровождается приступами удушья и кислородным голоданием организма.

Вернуться к оглавлениюСтадии развития

Тромб в стенках сосуда образовывается постепенно. Патологическое состояние начинается с продромальной стадии, когда основные симптомы имеют скрытый характер, а недуг проявляется систематическими изменениями сердечного ритма. Для острой стадии характерна выраженная клиническая картина. Такое состояние продолжается на протяжении 1—2 недель. На последнем этапе рубцевания пораженные клетки сердечной мышцы замещаются рубцовой тканью.

Вернуться к оглавлениюКак проводится диагностика?

УЗИ позволяет выявить нарушения кровообращения в органе.

УЗИ позволяет выявить нарушения кровообращения в органе.Тромбоз коронарных сосудов по своему течению напоминает многие патологии сердечно-сосудистой системы, поэтому важно провести дифференциальную диагностику. Для начала, врач собирает анамнез жалоб и историю перенесенных болезней. Далее, проводится ряд исследований, что наведены в таблице:

| Процедура | Результат |

| Клинический анализ крови | Определяет соотношение важных элементов и показатели СОЭ |

| Электрокардиография | Устанавливает первые нарушения в работе сердца, что вызваны отмиранием тканей |

| УЗИ сердца | Диагностирует нарушения кровообращения в структуре сердечной мышцы |

| Коронарография | Определяет функциональность артерий |

Как проходит лечение?

Лечебные мероприятия при коронарном тромбозе проводятся в условиях стационара. Основная цель медикаментозной терапии направлена на быстрое восстановление питания миокарда. Применяют спазмолитики, что способствуют устранению спазма («Но-шпа», «Папаверин»). Чтобы снизит свертываемость крови, используют такой препарат, как «Гепарин». В первые часы госпитализации пациента вводится «Фибринолизин», действие которого направлено на расщепление образовавшегося тромба. Для укрепления стенок артерий применяют препараты, что содержат большое количество витамина С. В обязательном порядке назначаются средства для нормализации коллатерального кровообращения, к которым относится «Солкосерил».

Аспирин является средством, разжижающим кровь.

Аспирин является средством, разжижающим кровь.В лечебную терапию входят медикаменты, что способствуют предотвращению возникновения инфаркта миокарда. Для разжижения крови используют «Аспирин». Чтобы купировать болевой синдром применяется «Нитроглицерин». Такие средства, как «Агрелид» или «Фенилин» назначаются как в лечебных, так и в профилактических целях.

Вернуться к оглавлениюПри необходимости проводится хирургическое вмешательство по удалению сгустка крови или аортокоронарное шунтирование артерии.

Какие прогнозы?

Острый тромбоз приводит к полной дисфункции сердца, что становится причиной внезапного летального исхода. Для нестабильной стенокардии, которая является следствием поражения коронарных артерий, прогноз более утешительный. Возвращение к нормальной жизни и частичное восстановление функциональности сердца возможно при соблюдении всех правил лечебной терапии.

Коронарный тромбоз — причины, лечение

Коронарный тромбоз потому и назван сердечным (от coronary — сердечный), что локализуется он в сердечных артериях. Эти артерии снабжают кислородом миокард — мышечный слой сердца. Кроме коронарных артерий, других источников кровоснабжения в сердце нет, и потому вполне ясна та обеспокоенность, которую вызывает у врачей рост это патологии.

Оно и понятно: мгновенное прекращение тока крови вследствие полной обтурации сосуда тромбом приводит к инфаркту миокарда, а медленно прогрессирующее сужение приводит к развитию стенокардии.

Причины

Причина здесь одна — атеросклероз артерий сердца, то есть наличие атеросклеротических бляшек непосредственно в сердечных артериях. А вот для развития атеросклероза имеется масса предпосылок, которые можно разделить на объективные — не зависящие от самого человека, и субъективные — имеющие непосредственно отношение к образу жизни больного. Среди первых — наследственность (в том числе половая принадлежность), врожденные патологии гепатобилиарной системы, нарушения свертываемости крови, воспалительные заболевания кровеносных сосудов, опухоли, эндокринологические проблемы, гипертоническая болезнь.

Вторая группа включает малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, курение (не только из-за повышения вязкости крови, но и из-за негативного влияния на эндотелий сосудов), частый прием высоких доз алкоголя, стрессы. Давно установлена связь между острым развитием коронарного тромбоза и обильными возлияниями, выкуриванием большого количества сигарет «на нервах».

Симптомы

Острый коронарный тромбоз входит, наряду с другими острыми сердечными состояниями, в понятие коронарного синдрома. Для него характерно быстрое развитие, когда, казалось бы, среди полного здоровья, человек вдруг начинает жаловаться на резкую боль в сердце или «под ложечкой», хватает ртом воздух, бледнеет. Как правило, коронарный синдром продолжается дольше, чем обычный приступ стенокардии, и клиника его мало чем отличается от инфаркта миокарда.

Диагноз и лечение

Диагноз коронарного тромбоза подтверждается данными ЭКГ, Эхо–КГ. В специализированных кардиологических клиниках имеются возможности проведения более современных обследований без крупных инвазивных вмешательств (инвазивные — связанные с проникновением внутрь организма). Это определение в венозной крови наличия кардиальных маркеров и креатинкиназы. Лечение назначается в зависимости от типа коронарного синдрома при тромбозе. При ишемии миокарда ведется лечение по схеме терапии острого инфаркта миокарда, при нестабильной стенокардии — в соответствии с тактикой ее ведения.

Прогноз

Острый тромбоз коронарных артерий довольно неблагополучен в плане прогноза. По данным американской ассоциации кардиологов, коронарный синдром в виде инфаркта миокарда вызывает смерть приблизительно 1 500 человек в сутки. Нестабильная стенокардия, как последствие коронарного тромбоза без обтурации более благоприятна прогностически, при условии полноценного и постоянного лечения.

Изображение взять с сайта cardiosila.ru

ТРОМБОЗ КОРОНАРНЫЙ — это… Что такое ТРОМБОЗ КОРОНАРНЫЙ?

- ТРОМБОЗ КОРОНАРНЫЙ

- (coronary thrombosis) — образование тромба в коронарной артерии, в результате чего прекращается поступление крови к определенному участку сердца. Обычно это связано с возникновением атеромы и приводит в конечном итоге к инфаркту части сердечной мышцы. Симптомы и лечение коронарного тромбоза см. в разделе Инфаркт миокарда.

Толковый словарь по медицине. 2013.

- ТРОМБИН

- ТРОМБОЗ

Смотреть что такое «ТРОМБОЗ КОРОНАРНЫЙ» в других словарях:

Тромбоз Коронарный (Coronary Thrombosis) — образование тромба в коронарной артерии, в результате чего прекращается поступление крови к определенному участку сердца. Обычно это связано с возникновением атеромы и приводит в конечном итоге к инфаркту части сердечной мышцы. Симптомы и лечение … Медицинские термины

КОРОНАРНЫЙ ТРОМБОЗ — КОРОНАРНЫЙ ТРОМБОЗ, образование сгустка крови в какой либо из коронарных АРТЕРИЙ, снабжающих СЕРДЦЕ, из за которого кровь (а следовательно, кислород и питательные вещества) не поступают в сердце. В результате происходит отмирание части сердечной… … Научно-технический энциклопедический словарь

коронарный тромбоз — — [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN corоnary thrombosis … Справочник технического переводчика

Инфаркт (Infarct, Infarction) — отмирание части или всего органа, которое возникает в результате внезапного нарушения артериального кровотока из за эмболии или наличия в нем кровяного сгустка (тромба). Например, причиной инфаркта миокарда, поражающего сердечную мышцу, чаще… … Медицинские термины

ИНФАРКТ МИОКАРДА — (mуоcardial infarction) отмирание участка сердечной мышцы в результате нарушения ее кровоснабжения (см. Тромбоз коронарный). Инфаркт обычно возникает в миокарде левого желудочка. У больного развивается сердечный приступ: появляется внезапная… … Толковый словарь по медицине

СЕРДЦЕ — СЕРДЦЕ. Содержание: I. Сравнительная анатомия……….. 162 II. Анатомия и гистология……….. 167 III. Сравнительная физиология………. 183 IV. Физиология………………. 188 V. Патофизиология……………. 207 VІ. Физиология, пат.… … Большая медицинская энциклопедия

Ишемическая болезнь сердца — Запрос «ИБС» перенаправляется сюда; о реке см. Ибс (река). Ишемическая болезнь сердца МКБ 10 I20.20. I25.25. МКБ 9 … Википедия

ИБС — Запрос «ИБС» перенаправляется сюда. См. также Ибс (река) Ишемическая болезнь сердца МКБ 10 I20. I25. МКБ 9 … Википедия

Коронарная болезнь сердца — Запрос «ИБС» перенаправляется сюда. См. также Ибс (река) Ишемическая болезнь сердца МКБ 10 I20. I25. МКБ 9 … Википедия

Инфаркт миокарда — I Инфаркт миокарда Инфаркт миокарда острое заболевание, обусловленное развитием очага или очагов ишемического некроза в сердечной мышце, проявляющееся в большинстве случаев характерной болью, нарушением сократительной и других функций сердца,… … Медицинская энциклопедия

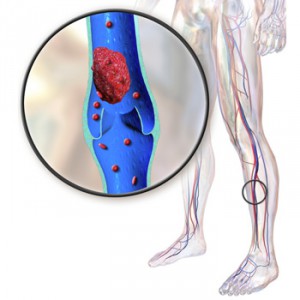

Тромбоз кавернозного синуса — опасная для жизни человека патология , обусловленная закупоркой сгустком пещеристой пазухи мозга. Причиной патологии являются инфекционно-воспалительные заболевания глаз и носа с распространением инфекции в головной мозг. Заболевание проявляется сильной головной болью, ухудшением зрения, выпячиванием глаз, судорогами, диспепсией, спутанностью сознания, лихорадкой. Признаками тромбоза кавернозного синуса также являются: расстройство нервной системы, боль в шее при сгибании, отек век, потеря лицевой чувствительности. При отсутствии лечения больные с тромбозом кавернозного синуса могут впасть в кому. Часто заболевание приводит к развитию таких осложнений, как слепота, инсульт, дисфункция эпифиза. Прогноз заболевания часто неблагоприятный.

Тромбоз кавернозного синуса — опасная для жизни человека патология , обусловленная закупоркой сгустком пещеристой пазухи мозга. Причиной патологии являются инфекционно-воспалительные заболевания глаз и носа с распространением инфекции в головной мозг. Заболевание проявляется сильной головной болью, ухудшением зрения, выпячиванием глаз, судорогами, диспепсией, спутанностью сознания, лихорадкой. Признаками тромбоза кавернозного синуса также являются: расстройство нервной системы, боль в шее при сгибании, отек век, потеря лицевой чувствительности. При отсутствии лечения больные с тромбозом кавернозного синуса могут впасть в кому. Часто заболевание приводит к развитию таких осложнений, как слепота, инсульт, дисфункция эпифиза. Прогноз заболевания часто неблагоприятный. Тромбоз сетчатки глаза — геморрагическая ретинопатия, вызванная окклюзией ЦВС и ее ветвей преимущественно у лиц, страдающих гипертонией, атеросклерозом, сахарным диабетом, системными васкулитами, болезнями крови. Полная окклюзия проявляется резким падением остроты зрения вплоть до слепоты, неполная — медленным ухудшением зрения. Больные жалуются на темные пятна и пелену перед глазами, искаженное видение предметов. Лечение патологии направлено на восстановление кровотока в сетчатке и улучшение трофических процессов в ней.

Тромбоз сетчатки глаза — геморрагическая ретинопатия, вызванная окклюзией ЦВС и ее ветвей преимущественно у лиц, страдающих гипертонией, атеросклерозом, сахарным диабетом, системными васкулитами, болезнями крови. Полная окклюзия проявляется резким падением остроты зрения вплоть до слепоты, неполная — медленным ухудшением зрения. Больные жалуются на темные пятна и пелену перед глазами, искаженное видение предметов. Лечение патологии направлено на восстановление кровотока в сетчатке и улучшение трофических процессов в ней.

Спиртовые настойки для приема внутрь и для наружного применения из белой акации, каланхоэ, корня лапчатки.

Спиртовые настойки для приема внутрь и для наружного применения из белой акации, каланхоэ, корня лапчатки.