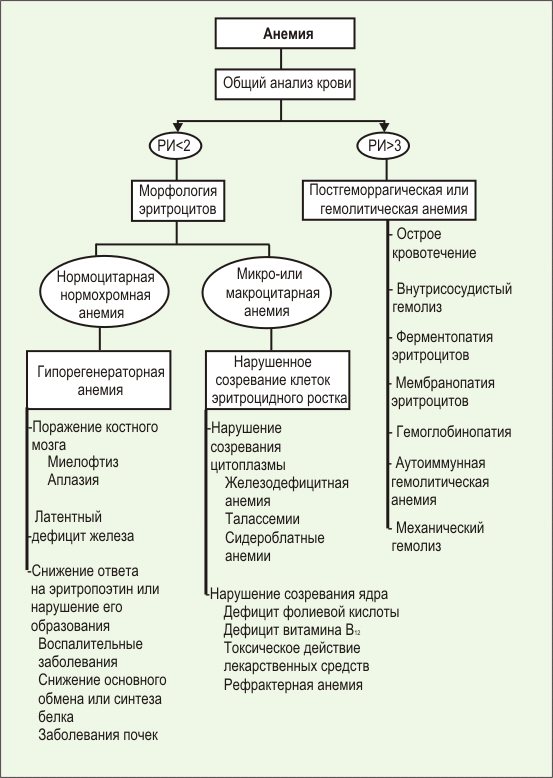

постгеморраг анемии

Постгеморрагическая анемия — железодефицитная анемия, которая развивается после кровопотери. Постгеморрагические анемии развиваются в результате потери значительного количества крови во внешнюю среду или в полости тела. Ведущим патогенетическим звеном данных анемий является уменьшение скорости и общего объема крови, особенно ее циркулирующей фракции, что ведет к гипоксии, сдвигам кислотно — основного состояния, дисбалансу ионов в клетках и вне их. В зависимости от скорости кровопотери выделяют острую (развивается после обильных, остро возникающих кровотечений) и хроническую постгеморрагические анемии (развиваются после длительных необильных кровотечений).

Этиология

травмы

геморрагические заболевания (тромбоцитопатии, коагулопатии, ДВС-синдром, геморрагический васкулит, лейкозы, апластические анемии, дизовариальные меноррагии у девушек).

легочное кровотечение, ЖК кровотечения

Патогенез

При быстрой кровопотере уменьшается объём циркулирующей крови (олигемическая фаза). В ответ на уменьшение объёма циркулирующей крови возникает компенсаторная реакция : возбуждение симпатического отдела нервной системы и рефлекторный спазм сосудов, артериально-венозное шунтирование, что первоначально способствует поддержанию артериального давления, адекватному венозному притоку и сердечному выбросу. Пульс ускорен и ослаблен. Максимально сужены сосуды в коже и мышцах, минимально — сосуды мозга, коронарные, что обеспечивает лучшее кровоснабжение жизненно-важных органов. С продолжением процесса начинаются явления постгеморрагического шока.

Клиника

При постгеморрагической анемии клинически на первый план выходят явления острой сосудистой недостаточности вследствие резкого опустошения сосудистого русла (гиповолемии): — это сердцебиение, одышка, ортостатический коллапс). Тяжесть состояния определяется не только количеством, но и скоростью кровопотери. Наблюдается снижение диуреза соответственно степени кровопотери. Уровень гемоглобина и количество эритроцитов не являются надежным критерием степени кровопотери.

В первые минуты содержание Hb из-за уменьшения ОЦК может быть даже высоким. При поступлении тканевой жидкости в сосудистое русло эти показатели снижаются даже при прекращении кровотечения. Цветовой показатель, как правило, нормален, так как происходит одновременная потеря и эритроцитов и железа, то есть анемия нормохромная. На вторые сутки увеличивается количество ретикулоцитов, достигающее максимума на 4 — 7 день, то есть анемия является гиперрегенераторной.

Диагностика

В диагностике постгеморрагической анемии учитывают сведения о произошедшей острой кровопотере при внешнем кровотечении; в случае массивного внутреннего кровотечения диагноз основывается на клинических признаках в сочетании с лабораторными пробами (Грегерсена, Вебера), повышении уровня остаточного азота при кровотечении из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

При внешнем кровотечении диагноз поставить несложно. При внутреннем кровотечении из органа надо исключать коллапс иного генеза.

Лечение

Самое главное — устранить источник кровотечения. Затем восполняют кровопотерю (в зависимости от степени тяжести анемии — эритроцитарная масса, на фоне введения гепарина). Общий объём гемотрансфузии не должен превышать 60 % дефицита объёма циркулирующей крови. Остальной объём восполняется кровезаменителями (5 % раствором альбумина, реополиглюкином, раствором Рингера и т. д.). Пределом гемодилюции считают гематокрит 30 и эритроциты более 3*10¹²/л. По окончании острого периода необходимо лечение препапратами железа, витаминами группы В, С, Е. После ликвидации анемии препараты железа назначают в половинной дозе до 6-ти месяцев.

Прогноз

Прогноз зависит от причины кровотечения, скорости, объёма кровопотери, рациональной терапии. При кровопотере с дефицитом объёма циркулирующей крови более 50 % прогноз неблагоприятный.

Острые постгеморрагические анемии

Развиваются вследствие травм, сопровождающихся нарушением целостности кровеносных сосудов, кровотечений из внутренних органов, чаще при поражении желудочно-кишечного тракта, матки, легких, полостей сердца, после острой кровопотери при осложнениях беременности и родов. Чем крупнее калибр пораженного сосуда и чем ближе к сердцу он расположен тем опаснее для жизни кровотечение. Так, при разрыве дуги аорты достаточно потерять менее 1 л крови, чтобы наступила смерть в связи с резким падением артериального давления и дефицитом наполнения полостей сердца. Смерть в таких случаях наступает прежде, чем происходит обескровливание органов, и при вскрытии трупов умерших анемизация органов малозаметна. При кровотечениях из сосудов мелкого калибра смерть обычно наступает при потере более половины общего количества крови. Если кровотечение оказалось несмертельным, то кровопотеря возмещается благодаря регенераторным процессам в костном мозге. При острой кровопотере (1000 мл и более) в течение короткого времени на первое место выступают признаки коллапса и шока. Анемия начинает гематологически выявляться только спустя 1-2 дня после кровопотери, когда развивается стадия гидремической компенсации. В первые же часы после острой кровопотери достоверным ее показателем может служить уменьшение времени свертывания крови.

Клиническая картина такой анемии характеризуется бледностью кожных покровов и видимых слизистых оболочек, слабостью, головокружением, шумом в ушах, холодным липким потом, резким снижением АД и температуры тела, нарушением зрения вплоть до полного амавроза (специфические элементы сетчатки очень чувствительны к аноксемии), частым пульсом слабого наполнения (нитевидным), возбуждением, сменяющимся обморочным состоянием, иногда рвотой, цианозом, судорогами. Происходит потеря значительного количества железа (500 мг и более).Если быстро не восполнить кровопотерю, наступают коллапс (шок), снижение диуреза, анурия, развивается почечная недостаточность. В результате резкого уменьшения массы эритроцитов падает дыхательная функция крови и развивается кислородное голодание — гипоксия. Особенно чувствительны в этом отношении нервная система и органы чувств.

Клиническая картина при острых кровопотерях зависит от объема потерянной крови, скорости, продолжительности кровотечения. Тяжесть такой анемии, особенно на начальных этапах формирования, во многом определяется уменьшением объема циркулирующей крови (ОЦК). По этому признаку выделяют следующие степени кровопотерь:

умеренная кровопотеря — до 30% ОЦК;

массивная кровопотеря — до 50% ОЦК;

тяжелая кровопотеря — до 60% ОЦК;

смертельная кровопотеря — свыше 60% ОЦК.

Для острых постгеморрагических анемий выделяют следующие стадии:

Рефлекторно-сосудистая стадия, которая развивается в первые часы после кровопотери, характеризуется пропорциональным уменьшением массы эритроцитов и плазмы. Резко падает артериальное давление, развивается бледность кожных покровов и слизистых оболочек, наступают тахикардия и тахипноэ. Гиповолемия и гипоксия, возникающие непосредственно после кровопотери, активируют симпатоадреналовую систему, что приводит к спазму периферических сосудов, открытию артериовенулярных шунтов и выбросу крови из органов, ее депонирующих. Т.е. компенсаторная реакция организма сводится к приведению объема сосудистого русла в соответствие с объемом циркулирующей крови за счет рефлекторного спазма сосудов, что препятствует дальнейшему падению артериального давления и способствует поддержанию адекватного венозного возврата крови к сердцу. В рефлекторно-сосудистой стадии содержание эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов практически не изменяется, поскольку происходит уменьшение общего количества крови, а в каждой единице ее объема не успевают произойти изменения. Не изменяется и гематокрит. Это обусловлено тем, что при кровопотере одновременно теряются эквивалентные объемы плазмы и эритроцитов. Таким образом, несмотря на четкую клиническую картину, анемия в этот период не имеет никаких гематологических проявлений и носит скрытый, латентный характер.

Костно-мозговая стадия

Пример гемограммы больного острой постгеморрагической анемией в гидремической стадии:

эритроциты — 2,1·1012/л;

гемоглобин — 60 г/л;

цветовой показатель — 0,86;

ретикулоциты — 0,7%;

гематокрит — 0,19 л/л;

в мазке:

анизоцитоз +;

СОЭ — 16 мм/ч;

тромбоциты — 250·109/л;

лейкоциты — 5,0·109/л;

эозинофилы — 1%;

базофилы — 0%;

нейтрофилы:

юные — 0%;

палочкоядерные — 3%;

сегментоядерные — 54%

лимфоциты — 38%;

моноциты — 1%

Гемограмма того же больного, находящегося в костно-мозговой стадии острой постгеморрагической анемии:

эритроциты — 3,6·1012/л;

гемоглобин — 95 г/л;

цветовой показатель — 0,79;

ретикулоциты — 9,3%;

гематокрит — 0,30 л/л;

в мазке:

анизоцитоз +;

пойкилоцитоз +;

полихроматофилия, единичные нормоциты

СОЭ — 21 мм/ч;

тромбоциты — 430·109/л;

лейкоциты — 17,0·109/л;

эозинофилы — 1%;

базофилы — 0%;

нейтрофилы:

юные — 9%;

палочкоядерные — 19%;

При лечении острой постгеморрагической анемии к числу первоочередных мероприятий относятся остановка кровотечений и борьба с шоком, а затем восстановление состава крови. Применяется трансфузионная и заместительная терапия. Больному переливают кровь, вводят такие кровезаменители, как полиглюкин, раствор альбумина, а также солевые растворы, их объем зависит от величины кровопотери. Полиглюкин — хороший плазмозаменитель, удерживается в сосудистом русле несколько суток, обеспечивая устойчивость объема циркулирующей крови. Реополиглюкин — наилучшее средство предупреждения и лечения нарушений микроциркуляции, снижает вязкость крови, вызывает дезагрегацию эритроцитов и тромбоцитов, препятствуя тромбообразованию. Показаниями к трансфузии цельной крови являются лишь очень массивные кровопотери. В связи с тем, что кровопотеря сопровождается надпочечниковой недостаточностью, необходимо вводить кортикостероидные гормоны. После выведения больного из тяжелого состояния назначают антианемические средства (препараты железа, диету, богатую белками, витаминами, биоэлементами). В определенных случаях показано хирургическое вмешательство — перевязка кровоточащего сосуда, ушивание язвы, резекция желудка, удаление беременной фаллопиевой трубы и т. п. При кровотечениях, протекающих с явлениями болевого шока, необходимо в первую очередь стремиться вывести организм из шокового состояния. Наряду с введением морфина и сердечнососудистых средств (стрихнин, кофеин, строфантин и пр.) показано внутривенное вливание полиглюкина, плазмы (обычной или гипертонической) или других противошоковых жидкостей. Вливание гипертонической плазмы (160 мл) должно производиться и в качестве неотложного мероприятия с тем, чтобы в дальнейшем при первой же возможности сделать переливание цельной крови. Эффективность вливаний плазмы обусловливается содержанием в ней гидрофильных коллоидов — протеинов, благодаря которым обеспечивается ее изотония по отношению к плазме реципиента, что способствует длительной задержке перелитой плазмы в сосудистой системе реципиента. В этом заключается неоспоримое преимущество вливаний плазмы перед вливаниями солевого, так называемого физиологического раствора. Последний, будучи введен внутривенно даже в больших количествах (до 1 л), является по существу балластом, так как почти не задерживается в кровеносном русле. Особенно следует предостеречь от распространенного в практике подкожного вливания физиологического раствора, не оказывающего никакого влияния на расстроенную гемодинамику и лишь приводящего к отеку тканей.

Прогноз зависит от длительности кровотечения, объема утраченной крови, компенсаторных процессов организма и регенераторной способности костного мозга. Известную трудность представляет диагноз основного заболевания в случае кровотечения из внутреннего органа, например при внематочной беременности. В этих случаях синдром остро возникающего малокровия, подкрепленный лабораторным анализом крови, служит путеводной нитью, которая выводит врача на правильный диагностический путь. Прогноз острой постгеморрагической анемии (в первые моменты) зависит не только от величины кровопотери, но и от скорости истечения крови. Самые обильные кровопотери, даже потеря 3/4 всей циркулирующей крови, не приводят к смерти, если они протекают медленно, в течение ряда дней. Напротив, быстро происходящая потеря 1/4 объема крови вызывает состояние опасного шока, а внезапная потеря половины объема крови безусловно несовместима с жизнью. Падение артериального давления ниже критической цифры (70—80 мм для систолического давления) может быть роковым вследствие развивающегося коллапса и гипоксии. Как только восстанавливается нормальное кровенаполнение сосудов за счет тканевой жидкости, прогноз для жизни становится благоприятным (если не наступает повторного кровотечения). Сроки восстановления нормальной картины крови после однократной кровопотери весьма различны и зависят как от величины самой кровопотери, так и от индивидуальных особенностей, в частности от регенераторной способности костного мозга и содержания железа в организме. Если принять количество железа в эритроцитной массе организма равным 36 мг на 1 кг веса тела, то при потере, например, 30% эритроцитной массы организм потеряет на 1 кг 10,8 мг железа. Если принять ежемесячное поступление алиментарного железа в организм равным 2 мг на 1 кг, то восстановление нормального содержания железа, а следовательно, и гемоглобина, произойдет примерно в течение 5,5—6 месяцев. Лица, ослабленные или малокровные еще до кровопотери, даже после однократного небольшого кровотечения анемизируются на более продолжительный срок. Только энергичная терапия может вывести их кроветворные органы из торпидного состояния и ликвидировать анемию.

Хронические постгеморрагические анемии

Являются частным вариантом железодефицитных анемий.Связаны с нарастающим дефицитом железа в организме вследствие либо однократной, но обильной кровопотери, либо незначительных, но длительных, часто повторяющихся кровотечений в результате разрыва стенок сосудов (при инфильтрации в них опухолевых клеток, венозном застое крови, экстрамедуллярном кроветворении, гингивите, язвенных процессах в стенке желудка, кишечника, коже, подкожной клетчатке, рак), эндокринопатии (дисгормональная аменорея), при кровотечениях почечных, маточных, расстройств гемостаза (нарушение его сосудистого, тромбоцитарного, коагуляционного механизмов при геморрагических диатезах). Приводят к истощению запасов железа в организме, снижению регенераторной способности костного мозга. Зачастую источник кровотечения настолько незначителен, что он остается нераспознанным. Чтобы представить себе, каким образом малые кровопотери могут способствовать развитию значительной анемии, достаточно привести следующие данные: суточное количество алиментарного железа, необходимое для поддержания баланса гемоглобина в организме, составляет для взрослого человека около 5 мг. Это количество железа содержится в 10 мл крови. Следовательно, ежедневная потеря при дефекации 2—3 чайных ложек крови не только лишает организм его суточной потребности в железе, но с течением времени приводит к значительному истощению «железного фонда» организма, в результате чего развивается тяжелая железодефицитная анемия. При прочих равных условиях развитие малокровия произойдет тем легче, тем меньше в организме запасы железа и чем больше (в общей сложности) кровопотеря.

Клиника. Жалобы больных сводятся в основном к резкой слабости, частым головокружениям и соответствуют обычно степени анемии. Иногда, однако, поражает несоответствие между субъективным состоянием больного и его внешним видом. Внешний вид больного очень характерен: резкая бледность с восковидным оттенком кожи, бескровные слизистые губ, конъюнктив, лицо одутловато, слабость, быстрая утомляемость, звон или шум в ушах, головокружение, одышка, нижние конечности пастозны, иногда в связи с гидремией и гипопротеинемией развиваются общие отеки (анасарка). Как правило, больные анемией не истощены, если только истощение не вызвано основным заболеванием (рак желудка или кишечника). Отмечаются анемические сердечные шумы (сердцебиение даже при незначительной физической нагрузке), чаще всего выслушивается систолический шум на верхушке, проводящийся на легочную артерию, на яремных венах отмечается «шум волчка».

Картина крови характеризуется гипохромией, микроцитозом, низким цветовым показателем (0,6 — 0,4), морфологическими изменениями эритроцитов — анизоцитоз, пойкилоцитоз, полихромазия; появлением дегенеративных форм эритроцитов — микроцитов и шизоцитов; характерна лейкопения (если нет особых моментов, способствующих развитию лейкоцитоза), сдвиг нейтрофильного ряда влево и относительный лимфоцитоз, количество тромбоцитов нормально или несколько понижено. Количество ретикулоцитов зависит от регенераторной способности костного мозга, которую сильно снижает истощение запасов депонированного железа. Следующая фаза болезни характеризуется упадком кроветворной деятельности костного мозга — анемия принимает гипорегенераторный характер. При этом наряду с прогрессирующим развитием малокровия наблюдается повышение цветного показателя, который приближается к единице, в крови отмечаются анизоцитоз и анизохромия: наряду с бледными микроцитами встречаются более интенсивно окрашенные макроциты. Сыворотка крови больных хронической постгеморрагической анемией отличается бледной окраской вследствие уменьшенного содержания билирубина (что указывает на пониженный распад крови).

Костный мозг плоских костей обычного вида. В костном мозге трубчатых костей наблюдаются выраженные в той или иной степени явления регенерации и превращения жирового костного мозга в красный. Нередко отмечаются множественные очаги внекостномозгового кроветворения. В связи с хронической кровопотерей возникает гипоксия тканей и органов, которая обусловливает развитие жировой дистрофии миокарда («тигровое сердце»), печени, почек, дистрофических изменений в клетках головного мозга. Появляются множественные точечные кровоизлияния в серозных и слизистых оболочках, во внутренних органов.

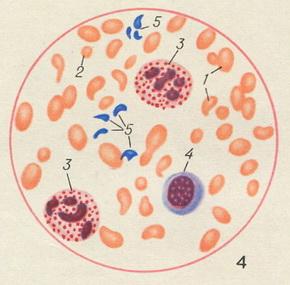

Рис.

4. Кровь при хронической постгеморрагической

анемии: 1 и 2 — шизоциты; 3 — сегментоядерные

нейтрофилы; 4 — лимфоцит; 5 — тромбоциты.

Рис.

4. Кровь при хронической постгеморрагической

анемии: 1 и 2 — шизоциты; 3 — сегментоядерные

нейтрофилы; 4 — лимфоцит; 5 — тромбоциты.

По тяжести течения анемия может быть

легкой (содержание гемоглобина от 110 до 90 г/л),

средней тяжести (содержание гемоглобина от 90 до 70 г/л)

тяжелой (содержание гемоглобина ниже 70 г/л).

Костномозговое кроветворение В острых случаях у здоровых до того лиц чаще наблюдается нормальная физиологическая реакция на кровопотерю с выработкой вначале незрелых, полихроматофильных элементов, а затем зрелых, вполне гемоглобинизированных эритроцитов. В случаях повторных кровотечений, приводящих к истощению «железного фонда» организма, отмечается нарушение эритропоэза в фазе гемоглобинизации нормобластов. В результате часть клеток гибнет, «не успев расцвесть», или же поступает в периферическую кровь в виде резко гипохромных пойкилоцитов и микроцитов. В дальнейшем, по мере того как анемия приобретает хроническое течение, первоначальная интенсивность эритропоэза падает и сменяется картиной его угнетения. Морфологически это выражается в том, что нарушаются процессы деления и дифференциации эритронормобластов, в результате чего эритропоэз принимает макронормобластический характер. Описанные функциональные нарушения кроветворения обратимы, поскольку речь идет о гипорегенераторном (не гипопластическом) состоянии костного мозга.

Лечение включает наиболее раннее выявление и устранение причины кровопотери, например иссечение геморроидальных узлов, резекция желудка при кровоточащей язве, экстирпация фиброматозной матки и т. п. Однако радикальное излечение основного заболевания не всегда возможно (например, при иноперабельном раке желудка). А также восполнение дефицита железа (рекомендуются препараты железа в течение 2 — 3 и более месяцев под контролем гемоглобина эритроцитов и содержания железа в сыворотке крови). Для стимуляции эритропоэза, а также в качестве заместительной терапии необходимо производить повторные гемотрансфузии, предпочтительно в виде переливаний эритроцитной массы. Дозировка и частота переливаний крови (эритроцитной массы) различны в зависимости от индивидуальных условий, в основном они определяются степенью анемизации и эффективностью терапии. При умеренной степени анемизации рекомендуются переливания средних доз: 200—250 мл цельной крови или 125—150 мл эритроцитной массы с интервалом в 5—6 дней. При резкой анемизации больного гемотрансфузии производятся в большей дозировке: 400—500 мл цельной крови или 200— 250 мл эритроцитной массы с интервалом в 3—4 дня.

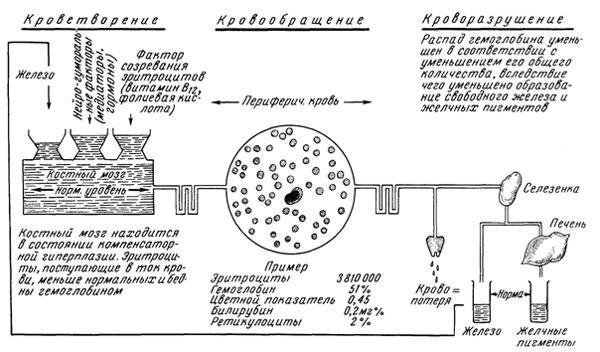

Кроветворение

и кроворазрушение при постгеморрагической

анемии.

Кроветворение

и кроворазрушение при постгеморрагической

анемии.

Острая постгеморрагическая анемия

http://medichelp.ru/posts/view/6145

http://anaemia.narod.ru/postgem.htm

http://www.medchitalka.ru/klinicheskaya_gematologiya/anemii/19333.html

http://www.medical-enc.ru/1/anemia_1-2.shtml

Хроническая постгеморрагическая анемия (картина крови) — Анемии — Клиническая гематология

Картина крови характеризуется железодефицитной анемией с резким снижением цветного показателя (0,6—0,4), дегенеративные изменения эритроцитов превалируют над регенеративными, гипоцитохромия и микроцитоз, пойкилоцитоз и шизоцитоз эритроцитов, лейкопения (если нет особых моментов, способствующих развитию лейкоцитоза), сдвиг нейтрофильного ряда влево и относительный лимфоцитоз, количество тромбоцитов нормально или несколько понижено.

Следующая фаза болезни характеризуется упадком кроветворной деятельности костного мозга — анемия принимает гипорегенераторный характер. При этом наряду с прогрессирующим развитием малокровия наблюдается повышение цветного показателя, который приближается к единице, в крови отмечаются анизоцитоз и анизохромия: наряду с бледными микроцитами встречаются более интенсивно окрашенные макроциты.

Сыворотка крови больных хронической постгеморрагической анемией отличается бледной окраской вследствие уменьшенного содержания билирубина (что указывает на пониженный распад крови). Особенностью хронической постгеморрагической анемии является также резкое снижение уровня сывороточного железа, определяемого нередко лишь в виде следов.

Костномозговое кроветворение

В острых случаях у здоровых до того лиц чаще наблюдается нормальная физиологическая реакция на кровопотерю с выработкой вначале незрелых, полихроматофильных элементов, а затем зрелых, вполне гемоглобинизированных эритроцитов. В случаях повторных кровотечений, приводящих к истощению «железного фонда» организма, отмечается нарушение эритропоэза в фазе гемоглобинизации нормобластов. В результате часть клеток гибнет, «не успев расцвесть», или же поступает в периферическую кровь в виде резко гипохромных пойкилоцитов и микроцитов.

В дальнейшем, по мере того как анемия приобретает хроническое течение, первоначальная интенсивность эритропоэза падает и сменяется картиной его угнетения. Морфологически это выражается в том, что нарушаются процессы деления и дифференциации эритронормобластов, в результате чего эритропоэз принимает макронормобластический характер.

Описанные функциональные нарушения кроветворения обратимы, поскольку речь идет о гипорегенераторном (не гипопластическом) состоянии костного мозга.

«Клиническая гематология», И.А.Кассирский

Популярные статьи разделаХроническая постгеморрагическая анемия: симптомы, причины, степени, лечение

Что за болезнь хроническая постгеморрагическая анемия (по МКБ-10 код — D50.0.) и как ее лечить? Речь об этом пойдет в данной статье. Любой человек может заболеть такой болезнью. Острая постгеморрагическая анемия (по-другому – острое малокровие) может развиться в результате интенсивного кровотечения в течение короткого времени.

Болезнь обнаружится, если в организме стали происходить значительные клинические и гематологические изменения, у больного диагностирована острая или хроническая кровопотеря. У пациента обнаруживается снижение значительного объема крови. Гемоглобин должен соответствовать установленной норме: у лиц мужского пола показатель не должен опускаться ниже 130 г/л, у лиц женского пола – не ниже 120 г/л. Показатели меньше установленных норм считаются отклонением, что и провоцирует развитие постгеморрагической болезни.

Гемоглобин – это белок, отвечающий за подачу кислорода всему организму. Когда у больного падает уровень гемоглобина, клетки организма испытывают голодание кислорода, что может сказаться на функциональную деятельность не только органов, но и всей системы организмы в целом.

Хронической постгеморрагической анемии код по МКБ-10 присвоен D50.0.

Отличие форм

Болезнь подразделяется на острую и хроническую.

Острая болезнь от хронической постгеморрагической анемии отличается тем, что у больного наличествует сильная кровопотеря. При хронической же форме у пациента обнаружен дефицит железа, который можно восполнить.

Симптомы

Рассматривая многочисленные симптомы хронической постгеморрагической анемии, нельзя не отметить, что у каждого пациента бывают разные признаки. Наблюдается бледный цвет лица, одышка, постоянное потемнение в глазах, часто кружится голова, слабость в организме, развивается гипотермия и артериальная гипотония. Если человек тяжело болен, у него огромная кровопотеря, могут наблюдаться отдельные симптомы: движения у пациента заторможенные, что приводит к потери сознания или у него может возникнуть шоковое состояние.

Чтобы определить, есть ли у пациента постгеморрагическая анемия, больного в кратчайший срок нужно продиагностировать. При этом он в поликлинике должен сдать общий анализ крови и только тогда, при обнаружении специфических признаков, можно определить картину болезни: на какой стадии она находится и как лечить больного.

Установив причину, необходимо срочно устранить источник кровопотери, проведя при этом специальную терапию. После определения болезни проверяется ритм сердцебиения и пульс. При наличии пульса слабого и частого, у больного может возникнуть артериальная гипотония, что негативно отражается на здоровье человека. Маленькие дети тоже могут болеть хронической анемией, но здесь можно сказать, что течение заболевания у них значительно тяжелее, чем у взрослых. У них также может быть понижен гемоглобин, который восполняется специальными препаратами.

Рассматривая многочисленные симптомы постгеморрагической анемии, можно отметить, что они зависят от объема кровопотери и длительности протяжения болезни. В начале протекания болезни, при наличии обильной кровопотери, у пациента наблюдаются признаки резкой слабости в организме, бледности лица, мелькание мурашек в глазах, во рту сухость, возможно снижение температуры тела, человека беспокоит холодный пот.

Причины возникновения болезни

Причины образования заболевания достаточно многообразны и определяются в амбулаторных условиях.

Во-первых, острая потеря крови у больного может возникнуть, если он получил определенную травму или путем хирургического вмешательства, внутреннего кровотечения (часто кровотечение может возникнуть в результате болезни желудка или двенадцатиперстной кишки), при беременности и других патологиях, которые могут возникнуть при женских заболеваниях. Болезнь возникает в результате заболевания легких, а также болезни пищевода. Чтобы остановить кровотечение у пациента, первоначально необходимо искать источник потери.

Во-вторых, кровотечение может быть спровоцировано какими-либо опухолями, у пациента могут быть поражены сосуды (наследственно или в результате приобретенного недуга).

Причинами хронической постгеморрагической анемии могут стать геморрагии (когда кровь истекает из сосудов) из женских половых органов и кровотечения разной локализации, связанные с геморрагическими диатезами (тромбоцитопения, гемофилия). Эти же факторы сыграют роль и в том случае, если больной длительное время употреблял антикоагулянты, которые тормозят появление нитей фибрина, препятствуют тромбообразованию, прекращают рост уже возникших тромбов, усиливают воздействие на тромбы ферментов.

Основной причиной хронической постгеморрагической анемии врачи называют острую или хроническую потерю крови, возникшую в результате наружного или внутреннего кровотечения.

Часто возникают потери незначительных объемов крови при желудочно-кишечных геморроидальных, почечных, носовых кровотечениях, при нарушении свертываемости крови. Различные опухоли, возникающие в желудке или в другом месте, могут протекать болезненно, при этом разрушая ткань и органы больного, приводящие к развитию внутреннего кровотечения и в дальнейшем этого вида анемии.

Степени развития

Важно различать степень развития хронической анемии:

- 1 степень. Показатель гемоглобина у больного показывает ниже 120 г/л, но выше 90 г\л. Первая степень легкая, так как гемоглобин снижен незначительно. При таком протекании болезни выраженные симптомы у больного отсутствуют, редко возникает слабость общего организма и повышается утомляемость. Это первые признаки развития болезни. При первых звоночках больному следует срочно сдать анализ и обратиться за помощью к специалисту, для восстановления гемоглобина и подбора обязательной диеты.

- 2 степень – средней тяжести. Уровень гемоглобина может варьироваться в показателях от 90 до 70 г/л. У больного могут наблюдаться первоначальные признаки развития болезни: кружится голова, появляется одышка. Мозг слабо снабжен кислородом, в связи с этим больному рекомендуется чаще бывать на улице, дышать свежим воздухом, употреблять в пищу специальные микроэлементы и витамины в виде железа.

- 3 степень – самая серьезная и тяжелая, когда гемоглобин у больного находится ниже уровня 70 г/л. Жизнь пациента в опасности. Могут выпадать волосы, происходит изменение не только волос, но и ногтей. На этой стадии заболевания появляются нарушения в работе сердца, разжижение крови. Ощущается онемение конечностей. При такой стадии важно соблюдать все советы специалиста по повышению гемоглобина. Несоблюдение рекомендаций может привести к плачевному итогу, в частности, к летальному исходу больного.

Стадии острой формы

Постгеморрагическая анемия в острой форме может проходить в три стадии:

- У больного, страдающего хронической формой болезни, в первую очередь происходит снижение артериального давления, на лице заметно выражена бледность, возникает тахикардия, одышка.

- На второй стадии, через несколько часов, у больного начинает понижаться количество эритроцитов, и тем самым гемоглобин снижается. В плазму поступает жидкость и начинает наполняться сосудистое русло, такой процесс занимает около двух дней.

- Третья стадия начинается с четвертого по пятый день, когда уже начала развиваться и прогрессировать болезнь. Уровень железа в плазме очень низкий.

Что можно наблюдать у больного человека в анализе крови

Для точной диагностики рекомендуется сдавать анализ несколько раз. Картина крови при хронической постгеморрагической анемии будет следующей.

В первые минуты содержание Hb из-за уменьшения ОЦК может быть даже высоким. При поступлении тканевой жидкости в сосудистое русло эти показатели снижаются даже при прекращении кровотечения. Цветовой показатель, как правило, нормален, так как происходит одновременная потеря и эритроцитов, и железа, то есть анемия нормохромная. На вторые сутки увеличивается количество ретикулоцитов, достигающее максимума на четвертый-седьмой день, то есть анемия является гиперрегенераторной.

Лечение болезни

Вылечить болезнь постгеморрагическую анемию можно, но на это больному потребуется длительное время и огромное усилие.

Чтобы вылечить пациента, следует установить источник кровотечения. Если человек истекает кровью от раны на коже, необходимо попытаться ликвидировать очаг потери перевязыванием или путем ушивания сосудов. Если у пациента недостаточная свертываемость крови, это представляет характерные проблемы во время получения различных травм и кровотечений, которые будет нелегко в дальнейшем остановить, что в конечном итоге приведет к анемии.

Тяжелейшую форму протекания болезни можно излечить путем переливания высокой дозы крови (по-другому, произвести «трансплантацию крови»). Для реабилитации можно дополнительно вводить кровезамещающие растворы.

Для восстановительных процедур больному рекомендуется провести коррекцию качественного состава крови путем восполнения ее разнообразными компонентами. Далее у пациента будет повышаться артериальное давление, что можно судить об успешной процедуре. Если больной не идет на выздоровление, ему рекомендуются вводить растворы, которые должны помочь восстановить водно-солевой баланс и восполнить дефицит витамина.

Вылечить пациента от хронической формы анемии можно, целесообразно используя разнообразные витаминные препараты: железо, витамины группы В.

Больному необходимо назначить симптоматическую терапию, способствующую устранению нарушений и нормализации функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной системы, печени, почек.

Окончательный диагноз пациенту должен поставить только специалист, основываясь на симптомах, для подтверждения болезни нужно сдать кровь. Необходимые процедуры подбирает врач. Специалист определяет, какой препарат следует принимать и как в дальнейшем должна проводиться терапия больного.

Медикаментозная терапия

Для лечения хронической постгеморрагической анемии специалист в обязательном порядке обязан выписать больному препараты двухвалентного или трехвалентного железа. При средней и тяжелой форме лечебная диета комбинируется с назначением лекарственных препаратов-поставщиков железа в легкоусвояемой форме. Медикаменты различаются по типу соединения, дозировке, форме выпуска: таблетки, драже, сиропы, капли, капсулы, растворы для инъекций. Интервал между приемом доз препаратов должен составлять не менее четырех часов. Препараты железа в курсе лечения принимают от трех-четырех недель до нескольких месяцев с периодическим контролем уровня гемоглобина. Препараты, содержащие двухвалентное железо, имеют значительные преимущества перед трехвалентным, так как именно они всасываются организмом быстрее, чем иные препараты. Но злоупотреблять данными лекарственными средствами нельзя! Они хорошо усваиваются организмом, и чаще всего это может быть опасно, так как превышение доз железа может привести к отрицательным эффектам: пациент может отравиться при избыточном употреблении подобного препарата. Ухудшение процесса усваивания могут спровоцировать такие продукты: чай и молоко. Нельзя длительное время употреблять витамины и железо, так как гемоглобин быстро повысится, что также может привести к определенным нарушениям. Для определения эффективности терапии больному вновь нужно будет сдать кровь, чтобы убедиться в своем выздоровлении.

Прогноз лечения заболевания

Лечение пациента постгеморрагической анемии – это длительный и объемный восстанавливающий процесс.

Если пациент резко терял ¼ крови, такая потеря может отрицательно отразиться на здоровье человека и в дальнейшем привести к развитию острой анемии. Пациента ждет летальный исход в случае, если потеря крови составила ½. Если больной медленно терял кровь в значительных объемах, сильной опасности для жизни нет, так как она может компенсироваться в результате введения в организм различных компонентов.

Для коррекции хронической постгеморрагической анемии следует использовать все назначенные доктором медикаментозные вещества, а также нормализовать питание. Оно должно включать только качественные продукты с высоким содержанием железа, витаминов и микроэлементов.

Вылечить больного можно, но на его выздоровление будет затрачено немало сил. До полной реабилитации может быть затрачено более двух месяцев со дня начала развития прогрессирующей болезни. При этом больной человек будет чувствовать себя все лучше, постепенно восстанавливая свои силы, утраченные при потери крови и понижении уровня гемоглобина.

Инвалидизация пациента

Инвалидность при хронической постгеморрагической анемии назначается в зависимости от степени болезни. При средней степени тяжести назначается 3 группа инвалидности, при которой можно работать. Но нагрузка может быть как обычная, так и щадящая.

При тяжелой степени постгеморрагической анемии дают вторую группу. Условия для работы должны быть специализированные, упрощенные или же на дому.

Несколько слов в заключение

Хроническая форма анемии – серьезное заболевание, и им нельзя пренебрегать. При выраженных симптомов важно обратиться за врачебной помощью. Лучше не болеть, а следить за своим здоровьем, соблюдать правильную диету и употреблять витамины, способствующие повышению гемоглобина в крови.

Хроническая постгеморрагическая анемия — что это такое

Хроническая постгеморрагическая анемия представляет собой комплекс признаков, которые появляются в ответ на кровопотери в организме. Для хронического течения недуга характерна необильная кровоточивость, которая является главной причиной железодефицитных нарушений. Чтобы избежать опасных последствий, необходимо своевременно обратиться к врачу, который подберет адекватную терапию.

Причины

К появлению незначительных кровопотерь приводят такие факторы:

- Патологии пищеварительной системы. К ним относят эрозивные поражения пищеварительного тракта, язвенную болезнь, дивертикулез. Также причиной проблем становится дупликатура, полипоз, грыжа и прочие аномалии.

- Отклонения в системе гемостаза. Причиной проблем становятся тромбоцитопатии врожденного и приобретенного характера. Небольшое кровотечения наблюдаются при вазопатии. Также оно может сопровождать коагулопатию.

- Маточные кровотечения. К ним относят меноррагию разного происхождения. Причиной кровоточивости может стать миома или эндометриоз. Также появление нарушения нередко связано с дисфункциональными кровотечениями из матки.

- Опухолевые образования, включая гломусные.

- Глистная инвазия. Появление кровотечения может быть обусловлено аскаридозом или трихоцефалезом. Также причиной аномалии становится анкилостомидоз.

- Болезни почек. К кровоточивости приводит мочекаменная болезнь. Также причиной нарушения становится хроническая форма гломерулонефрита.

- Нарушения в работе легких. Постгеморрагическая анемия бывает результатом болезни Целена-Геллерстедта. Его нередко называют гемосидерозом легких.

- Ятрогенные потери крови. В этом случае речь идет о постоянных заборах крови для проведения исследований. Также потери крови могут наблюдаться при экстракорпоральных способах терапии. К ним относится плазмаферез и гемодиализ.

- Поражения печени. Причиной проблем является цирроз, который сопровождается появлением синдрома портальной гипертензии. Также к формированию анемии приводит недостаточность органа.

У младенцев эта форма анемии возникает на первой неделе жизни. Ее распространенной причиной становятся фетоматеринские трансфузии. Их выявляют у половины беременных. Однако существенные размеры фетальной потери крови диагностируются лишь в 1 % ситуаций.

Такие трансфузии – ключевой фактор, который приводит к истинной железодефицитной анемии у младенцев такого возраста. Поставить правильный диагноз позволяет выявление фетальных эритроцитов в материнской крови. Также для этого нарушения характерно увеличение гемоглобина.

С диагностической целью применяют методику Кляйнхауэра-Бетке. Он базируется на особенностях вымывания НbА из эритроцитов. Это происходит в цитратно-фосфатном буфере. В ходе диагностики выполняется особая обработка мазка. В результате эритроциты плода приобретают красный оттенок, а материнские клетки представляют собой бледные ткани.

Провоцирующим фактором появления анемии у младенцев могут стать послеродовые геморрагии. Также причиной являются частые исследования крови. Кровопотери у малыша возникают после акушерских травм. Также причиной становятся отклонения в гемостазе. К ним относят тромбоцитопении и коагулопатии. Помимо этого, причиной является ДВС-синдром.

Болезнь может развиваться вследствие перинатальных аномалий. К ним относят инфекционные заболевания и удушье.

Симптомы

Признаки нарушения определяются степенью его тяжести. Если показатели гемоглобина находятся на уровне 90-100 г/л, состояние пациента является удовлетворительным. В итоге анемия долгое время протекает бессимптомно.

Симптомы хронической формы постгеморрагической анемии напоминают признаки железодефицитного нарушения. У пациента возникают такие проявления:

- Слабость;

- Нарушение аппетита;

- Уменьшение восприимчивости физических нагрузок;

- Шум в ушах;

- Бледность дермы;

- Пастозность голеней;

- Повышение температуры до субфебрильных параметров;

- Одутловатая форма лица;

- Головокружение;

- Чрезмерная сухость эпителия.

При таком нарушении границы сердца смещаются в левую сторону. При проведении обследования можно услышать систолический шум и тахикардию. При развитии отклонения давление немного снижается. На яремных венах диагностируется так называемый шум волчка.

Для новорожденных детей характерно побледнение слизистых покровов и дремы. Также наблюдается небольшая тахикардия. Помимо этого, может возникать тахипноэ. Иногда присутствует увеличение размеров печени и селезенки. Это обусловлено формированием в органах очагов экстрамедуллярного кроветворения.

побледнение слизистых покровов и дремы. Также наблюдается небольшая тахикардия. Помимо этого, может возникать тахипноэ. Иногда присутствует увеличение размеров печени и селезенки. Это обусловлено формированием в органах очагов экстрамедуллярного кроветворения.

Если возникновение анемии обусловлено проблемами с органами брюшины, симптомы могут развиваться в 2 этапа. На смену незначительным проявлениям анемии на 3-5 сутки приходит внезапное увеличение гематомы. Также может наблюдаться разрыв органов, появляются симптомы шока и признаки недостаточности надпочечников.

Диагностика

Чтобы поставить точный диагноз, врач должен проанализировать клинические данные. По результатам предварительного обследования назначают лабораторные и инструментальные исследования. Конкретные методы диагностики подбирают индивидуально.

При появлении неприятных симптомов необходимо не только выявить наличие анемии, но и диагностировать аномалию, которая спровоцировала ее развитие. Прежде всего пациент должен рассказать врачу об имеющихся симптомах. После чего специалист проводит осмотр. Доктора заинтересуют такие проявления анемии:

- Снижение параметров давления;

- Систолические шумы на верхушке сердца;

- Частый пульс, изменение его ритма;

- Частое поверхностное дыхание;

- Глухое сердцебиение.

По указанным признакам удается заподозрить присутствие анемии. В такой ситуации врач назначит следующие исследования:

- Анализ мочи;

- Клинический анализ крови;

- УЗИ;

- Электрокардиограмма;

- Биохимия.

Основным методом диагностики патологии является анализ крови. При проведении этого исследования удается выявить снижение уровня эритроцитов и уменьшение параметра гемоглобина. Это позволяет подтвердить присутствие анемии и оценить ее тяжесть. При хроническом недуге состав крови меняется не сразу. Изменения можно выявить лишь на 3-4 день. До этого момента отклонение компенсируется резервами организма.

Если выявлена острая постгеморрагическая анемия по картине крови, лечение необходимо начинать немедленно. В сложных ситуациях установить причины недуга может быть весьма проблематично. В таком случае выполняется пункция костного мозга. С ее помощью удается определить активность кроветворения и выявить признаки, которые характерны для недуга.

Если анемия присутствует долго, аномальные процессы затрагивают и остальные элементы кроветворной системы – печень и селезенку. В этих структурах можно выявить очаги, в которых формируются эритроциты.

Способы терапии

Прежде всего лечение постгеморрагической анемии заключается в устранении источника кровопотери и нормализации содержания железа. Пациент должен соблюдать особую диету. Для этого нужно употреблять овощи и фрукты. Обязательно следует есть много белковых продуктов. Объем этих элементов увеличивают до 0,5-1 г на 1 кг веса пациента.

При хронической анемии необходимость проведения гемотрансфузии определяют с учетом состояния пациента и симптомов болезни. В данном случае имеет значение восприимчивость к препаратам железа, темпы прогрессирования болезни, наличие недостаточности сердца и легких с признаками гипоксии.

В дополнение к основной терапии обязательно выписывают препараты железа и витаминные комплексы.

Прогноз

На прогноз влияет разновидность постгеморрагической анемии. При развитии хронического недуга правильно подобранная терапия позволяет быстро восстановиться и нормализовать параметры гемоглобина.

Профилактика

Чтобы избежать появления проблем, нужно придерживаться назначений врача:

- Правильно питаться – употреблять много витаминов, белков, микро- и макроэлементов;

- Много гулять;

- Своевременно заниматься терапией хронических недугов;

- Заниматься спортом;

- Сразу обращаться к доктору при появлении признаков кровопотери.

Хроническая постгеморрагическая анемия – это достаточно сложная аномалия, которая может приводить к отрицательным последствиям для здоровья. Чтобы справиться с недугом, нужно вовремя обратиться к врачу и четко следовать его назначениям.

Хроническая постгеморрагическая анемия.

Хроническая постгеморрагическая анемия развивается в результате незначительных, но часто повторяющихся кровопотерь. Чаще всего она наблюдается при кровотечениях из желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, рак, геморрой, расширение вен пищевода), почечных, маточных. Зачастую источник кровотечения настолько незначительный, что он остается нераспознанным.

Основное звено патогенеза – железодефицит. Картина крови характеризуется железодефицитной анемией с резко выраженной гипохромией, пойкилоцитозом, микроцитозом. Дегенеративные признаки эритроцитов превалируют над регенеративными. Отмечается также лейкопения, иногда незначительная тромбопения.

При длительном течении болезни отмечается упадок кроветворной деятельности костного мозга. Анемия приобретает гипорегенераторный характер, наблюдается повышение цветового показателя, в крови наблюдаются макроциты. Резко снижается уровень сывороточного железа.

Железодефицитная анемия.

Это чрезвычайно распространенная анемия, поражающая в среднем до 12% населения. Железодефицитные анемии поражают чаще женщин, так как запасы железа у мужчин значительно превышают таковые у женщин. Превышение составляет 100, а по некоторым данным 200%. В группе высокого риска по железодефициту относятся: беременные и кормящие женщины, новорожденные и недоношенные дети, подростки, престарелые люди, лица с геморрагическим заболеваниями, строгие вегетарианцы.

Потребность взрослого человека в железе 5 мг на 1000 ккал или 15 мг/сутки. Но только 5-10% пищевого железа всасывается, то есть 1-1,5 мг. При дефиците железа всасывание его растет до 2-2,5 мг. В организме взрослого человека массой 70 кг имеется 4,5 г железа. Почти все железо входит в состав различных белков. Из них наиболее важен гемоглобин. Железо входит также в состав миоглобина, цитохромов, каталазы, лактопероксидазы, гемосидерина, ферритина. В настоящее время известно, что содержание железа в организме зависит в основном от его всасывания. Выделение железа из организма – процесс недостаточно регулируемый. Железо содержится во многих продуктах как животного, так и растительного происхождения. Высокая концентрация железа в мясе, печени, почках, бобах сои, гороха. Много железа содержат петрушка, шпинат, абрикосы, чернослив, изюм, рис, яблоки. Однако, имеет значение не количество железа в продукте, а его всасывание из данного продукта. Из продуктов растительного происхождения железо всасывается очень ограниченно (из риса, шпината – не более 1%, из кукурузы, фасоли – не более 3%, из бобов сои – до 7%, из фруктов до 3%). Больше железа всасывается из продуктов животного происхождения (из говядины – 22%, из рыбы – 11%). На всасывание железа влияет ряд факторов. Показано, что оксалаты, фитаты, фосфаты входят в комплекс с железом и снижают его всасывание. Способствуют всасыванию железа аскорбиновая, янтарная, пировиноградная кислоты, фруктоза, алкоголь.

Хотя теоретически весь кишечник способен всасывать железо, основное количество железа всасывается в двенадцатиперстной кишке и начальной части тощей кишки. Чем больше дефицит железа, тем дальше в тощую кишку распространяется зона его всасывания. После всасывания железо связывается с трансферрином, который относится к -глобулинам. Основным белком, используемым для сохранения избытка железа в организме, является ферритин и его производное – гемосидерин. Одна молекула ферритина содержит 20% железа. Из ферритина железо мобилизуется быстро и регулируемым путем. В гемосидерине железа больше – 25-30%, но его мобилизация значительно медленнее.

Суточная потеря железа у мужчин складывается из следующих составляющих. Потеря с калом – 0,4 мг, с желчью – 0,25 мг, со слущивающимся эпителием кишки – 0,1 мг, с эпителием кожи и потом – 0,2-0,3 мг. Итого, за сутки мужчина теряет около 1 мг железа. Менструирующие женщины теряют в месяц с кровью – 15-40 мг. Во время беременности требуется дополнительно 500 мг железа на увеличение объема циркулирующей крови, 300мг – передается плоду, 200 мг – идет на формирование плаценты. Потеря железа в родах и послеродовом периоде с кровью составляет 50 мг. За время лактации теряется более 400 мг железа.

Развитию железодефицитной анемии всегда предшествует формирование состояния железодефицита. Железодефицит – состояние, при котором общее содержание железа в организме меньше, чем в норме.

Выделяют три стадии железодефицита:

Истощение запасов железа, при этом:

запас железа уменьшен или отсутствует;

концентрация железа в сыворотке в норме;

гемоглобин в норме;

гематокрит в норме.

Железодефицит без анемии:

снижение или отсутствие запаса железа;

низкое содержание железа в сыворотке;

низкое насыщение трансферрина;

отсутствие истинной анемии.

Железодефицитная анемия. Появляются все признаки данной анемии.

93. Постгеморрагические анемии. Виды, причины, патогенез, картина крови. Характеристика по основным принципам классификаций анемий.

Анемии-клинико-гематологический синдром , характеризующийся уменьшением общего количества гемоглобина в организме и как правило содержания эритроцитов в единице объёма или общем объёме крови.

Постгеморрагическая анемия — железодефицитная анемия, которая развивается после кровопотери. Постгеморрагические анемии подразделяются на острые и хроническкие. Острая постгеморрагческая анемия (ОПГА) развивается в результате быстрой и массивной , обычно разовой потери крови (за счёт наружного или внутреннего кровотечения) , возникающей из-за повреждения крупных сосудов , главным образом артерий. Этиология. Причиной развития ОПГА бывает травматическое или язвенное повреждение различных кровеносных сосудов тела . Клиническая картина. В развитии ОПГА выделяют 3 стадии : рефлекторную, гидремическую и регенераторную. Первая или рефлекторная стадия развивается сразу после кровотечения . Её основу составляет спазм сосудов , приводящий к понижению объёма сосудистого русла на фоне простой гиповолемии , сопровождающейся равномерным уменьшением объёма плазмы, количества гемоглобина и эритроцитов (проявляется нормальным величинами цвеового оказателя и количества эритроцитов и гемоглобина в единице объёма крови , т.е. развивается нормохромная нормоцитарная анемия). Вторая или гидремическая стадия развивается через 2-3 дня после остановки кровотечения . В этот период уменьшается дефицит ОЦК вследствие мобилизации из внесосудистого пространства воды и белков , что сопровождается разжижением крови (количество эритроцитов и гемоглобна в единице объёма крови понижается , т.е. возникает относительная эритропения ). Одновременно отмечают усиление разрушения части эритроцитов за счёт активизации фагоцитирующих мононуклеаров , приводящее к развитию абсолютной эритропении. Третья или регенераторная стадия развивается через 4-5 дней после прекращения кровопотери. Характеризуется активизацией эритропоэза , обусловленной в основном повышенным образованием продуктов распада эритроцитов и увеличением синтеза эритропоэтина . В эту стадию происходит повышение содержания в крови ретикулоцитов с появлением в ней нормбластов . При этом регенерация эритроцитов опережает их созревание . Удельное содержание гемоглобина в каждом эритроците понижается (что проявляеся снижением цветового показателя крови). Полное восстановление основных параметров системы красной крови после острой кровопотери происходит через 30 сут и более. Хроническая постгеморрагическая анемия(ХПГА) развивается в основном в результате длительных, часто повторяющихся небольших кровопотерь из-за повреждения различных по размеру и структуре кровеносных сосудов , особенно органов внешнего дыхания , желудка, пищевода, почек,, а также нарушений тромбоцитарно- сосудистого и коагуляционного видов гемостаза (например при геморрагическом диатезе). Этот вд анемии характеризуется снижением (менее 0,86) цветового показателя крови , развитием микроцитоза. При ХПГА обычно после активации происходит прогрессирующее снижение регенераторной способности красного ростка костного мозга. Развивается железодефицитная гипохромная, микроцитарная анемия. Диагностика

В диагностике постгеморрагической анемии учитывают сведения о произошедшей острой кровопотере при внешнем кровотечении; в случае массивного внутреннего кровотечения диагноз основывается на клинических признаках в сочетании с лабораторными пробами (Грегерсена, Вебера), повышении уровня остаточного азота при кровотечении из верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

При внешнем кровотечении диагноз поставить несложно. При внутреннем кровотечении из органа надо исключать коллапс иного генеза.

Острая постгеморрагическая анемия у взрослых | Симптомы и лечение острой постгеморрагической анемии

Острая постгеморрагическая анемия у взрослых – это заболевание, которое возникает из-за быстрой потери большого количества крови. Давайте рассмотрим основные симптомы заболевания, причины, методы диагностики, лечения и прогноз острой постгеморрагической анемии.

Патологическое состояние развивается из-за острой кровопотери, которая приводит к быстрому уменьшению общего объема крови и плазмы. Уменьшение эритроцитов приводит к острой гипоксии. Острая постгеморрагическая анемия приводит к симптоматике коллапса. Больной ощущает слабость, сухость во рту, появляется рвота, холодный пот, бледность, пониженное артериальное давление. Клиническая картина острой анемии определяется скоростью потери крови, ее количеством и зависит от источника кровопотери. Врачи используют специальную формулу, которая помогает оценить объемы кровопотерь.

П%=К+44lgШИ,

Где П% — объем потерянной крови, К – коэффициент, 24 – ранения конечностей, 27 – желудочно-кишечные кровопотери, 22 – травмы грудной клетки, 33 – полостные кровотечения, ШИ (шоковый индекс) – отношение частоты пульса к давлению (систолическое).

Давайте рассмотрим основные заблуждения, которые касаются острой постгеморрагической анемии.

Заблуждение Истина Острая анемия возникает только из-за обильной кровопотери или плохого питания. Анемия возникает из-за постоянных кровопотерь (геморрой, кровоточивость десен, носовые кровотечения из-за высокого или низкого давления), нехватка железа и несбалансированное питание. Соблюдая диету, можно восстановить уровень гемоглобина и предупредить развитие острой анемии. Одна диета не поможет предотвратить или вылечить анемию. Так как организм человека способен усвоить только 2,5 мг железа в сутки, получаемого из продуктов. Анемию не обязательно лечить, так как организм восстанавливается. Острая анемия требует обязательного лечения. При отсутствии надлежащей медицинской помощи у больного развивается патологического состояние, которое может привести к летальному исходу.

[1], [2], [3], [4], [5], [6]

[1], [2], [3], [4], [5], [6]