Медиком — Функциональные пробы

Главная > Статьи > Функциональные пробыФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

Пробы с физической нагрузкой

Пробы с физической нагрузкой имеют разные области применения. Одно из главных — это проведение дифференциального диагноза ИБС с другими заболеваниями и выявление скрытой коронарной недостаточности. Физическая нагрузка увеличивает потребность миокарда в кислороде и притоке крови по коронарным сосудам, и выявляет несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его поступлением к сердцу по коронарным сосудам.

Велоэргометрия. Тест проводится через 1-1,5 часа после еды, как правило — в положении пациента сидя. Пациент вращает ногами педали со скоростью примерно 60 об./мин. ЭКГ регистрируют в шести грудных отведениях и в модифицированных отведениях от конечностей: электроды с рук крепятся или спереди в области ключиц справа и слева или сзади в область правой и левой лопатки; с ног — обычно сзади на поясничной области, соответственно справа и слева.

Велоэргометрия позволяет дать пациенту адекватно подобранную, точно дозируемую и стандартизованную нагрузку. Изменения ЭКГ как правило появляются лишь во время выполнения пробы и быстро исчезают после ее прекращения. Непрерывный контроль ЭКГ и АД позволяет в любой момент прекратить пробу.

У здоровых людей и больных ИБС максимальная частота сердечных сокращений, достигаемая при нагрузке, уменьшается с возрастом. При проведении пробы дают субмаксимальную нагрузку при достижении которой частота ритма должна составлять 85% от максимальной, соответствующей данному возрасту. Максимальная ЧСС = 220 — возраст больного в годах. Величину нагрузки определяют в ваттах или метаболических единицах (Met).

Чаще всего используют непрерывную ступенчато возрастающую нагрузку.

Методика проведения пробы: регистрируют исходную ЭКГ, измеряют артериальное давление, вычисляют субмаксимальную ЧСС, по достижении которой пробу необходимо прекратить.

Начальная нагрузка составляет 25 или 50 Вт. В последующем происходит ступенчатое увеличение мощности каждые 3 минуты на 25 Вт. Измерение давления и запись ЭКГ производится в конце каждой ступени нагрузки. Кроме того, проводится непрерывный контроль ЭКГ на мониторе. После достижения субмаксимальной ЧСС или раньше опять ставят первую ступень мощности, и пациент вращает педали еще 3 минуты. После остановки велоэргометра в течение 10 мин пациент отдыхает, последовательно через 1, 3, 5, 7 и 10 мин записывают ЭКГ и измеряют давление. Когда достигнута исходная ЧСС, исследование завершается.

Изменения, при которых пробу прекращают, не доводя до достижения субмаксимальной ЧСС:

Изменения на ЭКГ (депрессия или подъем ST, частые экстрасистолы, мерцание-трепетание предсердий, СА и АВ блокады и др.).

Изменение давления (пробу прекращают при достижении АД 220/120 мм рт. ст., а также при отсутствии прироста АД или уменьшении систолического АД)

Приступ стенокардии.

Появление одышки, удушья.

Головокружение, предобморочное состояние.

Изменение цвета лица: бледность, цианоз.

Общая усталость, слабость, боль в ногах.

Отказ больного от дальнейшего проведения исследования.

Тест с 6- минутной ходьбой (англ.: 6MWD — six-minute walking distance). Тест 6MWD проводится в соответствии со стандартным протоколом. Изначально пациента надо проинформировать о целях теста. Им предлагается ходить по измеренному коридору в своем собственном темпе, стараясь пройти максимальное расстояние в течение 6 мин. Пациентам разрешается останавливаться и отдыхать во время теста, однако они должны возобновлять ходьбу, когда они сочтут это возможным. Перед началом и в конце теста оценивается одышка по шкале Борга или визуальной аналоговой шкале, ЧСС, частота дыхания (ЧД) и насыщение крови кислородом (SaO2). Пациенты должны завершить ходьбу при возникновении следующих симптомов: очень тяжелая одышка, боль в грудной клетке, головокружение, боль в ногах, а также при снижении БаО2до 80-86%.

Измеряется пройденное в течение 6 мин расстояние в метрах (6MWD) и сравнивается с должным показателем 6MWD(i).

Наибольшую ценность данный тест имеет в выявлении ответа больного на применяемые лечебные и реабилитационные мероприятия.

Нитроглицериновая проба

Используется для выявления коронарной недостаточности.

При проведении нитроглицеринового теста пациенту дают 1 или 0,5 таблетки нитроглицерина под язык. ЭКГ регистрируют до приема нитроглицерина, а затем последовательно на 1-й, 3-й, 5-й, 7-й и 10-й минутах после приема. Пробу обычно проводят утром натощак или через длительный период после приема пищи в горизонтальном положении исследуемого.

Проба противопоказана пациентам с пониженным давлением, так как нитроглицерин приводит к снижению АД. Большая масса пациентов после приема нитроглицерина ощущают головную боль.

Калиевая проба

Калиевую пробу назначают при отрицательных зубцах Т в правых грудных отведениях. Исследование проводят утром и натощак. Перед приемом препарата регистрируют исходную ЭКГ в 12 отведениях. Затем в 100 мл воды растворяют 5-6-8 г хлорида калия (дозу должна определяться лечащим врачом) и дают пациенту. Затем ЭКГ регистрируют через 45, 60 и 90 мин. Необходимо следить, чтобы электроды, в следующих после контрольного ЭКГ исследования, накладывались на тех же точках.

Противопоказания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, обострение хронического холецистита и панкреатита.

Проба с анаприлином (обзиданом)

Назначается также при наличии изменений сегмента ST и зубца Т.

Пробу проводят утром и натощак. Исходную ЭКГ регистрируют в горизонтальном

положении больного в 12 отведениях. Затем дают 0,04-0,06 г анаприлина (индерала, обзидана). Затем ЭКГ снимают через 45,60 и 90 мин после приема препарата.

бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких;

гипотония;

нарушение АВ-проводимости, блокады ножек пучка Гиса.

Ортостатическая проба

Сначала регистрируют ЭКГ в горизонтальном положении в 12 общепринятых отведениях, далее пациента просят встать (вместе с электродами) и записывают ЭКГ в положении стоя, сразу после вставания и через 0,5, 3, 5, 10 мин неподвижного стояния.

Изменения положения тела приводит к некоторому перемещению сердца в грудной клетке, перераспределению крови, рефлекторной тахикардии и иногда изменениям ЭКГ. Ортостатическая проба используется для дифференциального диагноза органических и функциональных изменений ЭКГ. Например, при грыже пищеводного отверстия диафрагмы могут регистрироваться отрицательные зубцы Т в нескольких или большинстве отведений ЭКГ, что требует дифференциального диагноза с инфарктом миокарда. В положении же стоя, при грыже пищеводного отверстия диафрагмы происходит значительное улучшение или нормализация ЭКГ, а отсутствие или ухудшение ЭКГ более характерно для ИБС.

Компьютерная электрокардиография

В нынешнее время часто используют электрокардиографы на основе персональных компьютеров. Они обеспечивают дополнительные возможности метода электрокардиографии:

длительное архивирование ЭКГ на электронных носителях, что исключает потерю результатов исследования из-за выцветания термобумаги;

включение ЭКГ в компьютерную историю болезни;

дистанционная передача ЭКГ через Интернет;

компьютерная обработка ЭКГ с формированием словесного заключения;

компьютерная обработка кардиограммы с предоставлением дополнительной информации: анализ вариабельности ритма сердца, выявление поздних потенциалов предсердий и желудочков, анализ дисперсии интервала QT, дисперсионное картирование и другие современные методики, позволяющие дать дополнительную информацию о работе сердца, в частности, об электрической нестабильности миокарда и предрасположенности к опасным нарушениям ритма сердца.

Основные компоненты электрокардиограммы, мы рассказывали в прошлой статье.

При написании статьи, использовалась книга Стручкова П.В. Функциональная диагностика. Руководство для среднего медицинского персонала. Учебное издание. М.: ООО “Медика”, 2012.

Электрокардиография (ЭКГ) с функциональными пробами

I. Электрокардиография с применением медикаментов (ЭКГ с фармакологическими нагрузочными пробами).

Это модификация метода стандартной электрокардиографии, когда запись кардиограммы проводится на фоне введения лекарственных препаратов, влияющих на коронарное кровообращение и функциональное состояние миокарда. Нагрузочная фармакологическая проба проводится с контролем состояния больного, измерением артериального давления и записью ЭКГ. Методика записи кардиограммы не отличается от классической. ЭКГ и давление регистрируют до введения препарата, каждую минуту на фоне введения препарата и после прекращения введения до момента возвращения конфигурации ЭКГ в исходное состояние. Изменения ЭКГ оценивают по тем же критериям, что и при нагрузочных пробах с физическими нагрузками (велоэргометрии и тредмил–тесте). Нагрузочную фармакологическую пробу считают положительной при проявлении изменений ЭКГ ишемического характера в сочетании или без сочетания с приступом стенокардии. Если болевые ощущения в грудной клетке не сопровождаются изменениями электрокардиограммы, то пробу считают сомнительной. Отсутствие приступа стенокардии и изменений на ЭКГ указывает, что проба является отрицательной. Исследование прекращается по достижению положительного результата или при отсутствии такового, но введении определенной дозы препарата.

Нагрузочные фармакологические тесты, как и тесты с физической нагрузкой, используются в кардиологии для диагностики ишемической болезни сердца, особенно начальных безболевых форм и некоторых редких и особых форм болезни.

Подготовка к исследованию

За три часа до проведения нагрузочных тестов необходимо исключить приём пищи, напитков, содержащих кофеин, алкогольных напитков, а также воздержаться от курения. Не рекомендуется проводить исследование после стрессовых ситуаций и больших физических нагрузок. Перед исследованием необходима консультация врача о принимаемых лекарственных препаратах, оказывающих влияние на сердечно-сосудистую систему.

II. Электрокардиография (ЭКГ) с ортостатической пробой.

Проба назначается врачом после анализа обычной ЭКГ. Помогает диагностировать ваго- или симпатозависимые нарушения ритма и проводимости. Позволяет выявлять вегетативную реактивность сердечно-сосудистой системы и дифференцировать ее от других патологических состояний. После предварительного короткого отдыха пациенту регистрируется ЭКГ в горизонтальном положении. Затем производится регистрация ЭКГ в вертикальном положении после 5-10 минут стояния.

Время исследования занимает не более 20-30 минут.Подготовка

Мужчинам рекомендуется предварительно сбрить волосы на груди для улучшения контакта электродов с кожей и повышения качества записи при ЭКГ.

III. Электрокардиография (ЭКГ) с гипервентиляцией

Иногда на ранних этапах проб с физической нагрузкой выявляются неспецифические изменения ЭКГ, затрудняющие интерпретацию результатов. Эти изменения объясняют гипокапнией и дыхательным алкалозом, артериальной гипоксемией, сдвигами электролитов крови, но в основном связывают с гипервентиляцией легких.

Для того, чтобы отличать изменения ЭКГ, связанные с самой нагрузкой, от изменений реполяризации, вызванных гипервентиляцией, проводится дополнительная проба — проба с гипервентиляцией.

Установлено, что гипервентиляция легких, вызывая внеклеточный алкалоз, ведет к изменениям внутриклеточного содержания ионов водорода и кальция.

Вследствие снижения содержания водорода и повышения кальция в гладкомышечных клетках коронарных артерий индуцируется ангиоспазм, в связи с чем эту пробу стали применять для диагностики спонтанной стенокардии.

Функциональная диагностика в Центравиамед

Функциональная диагностика сегодня является обязательным компонентом исследования организма. Особенно это касается сердечно-сосудистой системы, дыхательной и центральной нервной системы.

Способы функциональной диагностики, используемые в клинике «Центравиамед»:

Исследования сердечно-сосудистой системы

Электрокардиография в 12-ти отведениях (ЭКГ покоя) является распространенной общепринятой методикой изучения электрической активности мышц сердца.

Электрокардиограмма дает возможность определять и наблюдать измененные состояния инфаркта миокарда, ишемической болезни, хронической коронарной недостаточности, пороков сердца, аритмии и др.

Назначить пациенту ЭКГ может терапевт, кардиолог, невролог, хирург, гинеколог, эндокринолог и другой специалист. Во время исследования больному на руки, ноги и область грудной клетки в определенных местах накладываются электроды для стандартных отведений. Записанную во время исследования электрокардиограмму расшифровывает врач функциональной диагностики.

Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру – вид функциональной диагностики, при котором ведется запись ЭКГ в течение суток с помощью специального портативного прибора.

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с помощью мобильного портативного аппарата, позволяет уловить малейшие колебания АД, ритма сердца пациента и имеет решающее значение при диагностике артериальной гипертонии.

Электрокардиограмма с дозированной, постепенно нарастающей нагрузкой дает возможность выявить скрытую коронарную недостаточность и имеющиеся сердечные патологии у больных людей. Также используется для здоровых людей, связанных с исполнением заданий в сверхтяжелых условиях (летчиков-испытателей, подводников и других) для определения пределов выносливости.

В клинике «Центравиамед» предлагаются следующие методики ЭКГ под нагрузкой:

— Велоэргометрия (ВЭМ) – наиболее информативный диагностический метод ЭКГ, выполняемый на велоэргометре (внешне напоминающем велотренажер), который обладает способностью давать физическую нагрузку в строго определенной дозе.

— Двухступенчатая проба Мастера при которой в качестве дозированной физической нагрузки используют подъем и спуск по двухступенчатой лестнице. Результат оценивают по данным электрокардиографии до и сразу после нагрузки, а также через небольшое время после прекращения нагрузки.

ЭКГ с ортостатической пробой (наклонный тест) проводится дополнительно к основному ЭКГ с целью более полного исследования функций сердечной мышцы и точной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Суть теста в переводе тела из горизонтального в вертикальное положение. По изменениям в частоте пульса в покое, сидя и стоя делают выводы о функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы, её реакции на физические нагрузки и степени выносливости организма пациента.

Медикаментозные пробы при ЭКГ проводятся редко, так как появились новые высокоточные диагностические методики. Однако, в ряде случаев, их применение помогает получить более полную картину. Суть медикаментозной пробы состоит в том, что после проведения обычного ЭКГ в 12-ти отведениях, пациенту вводят небольшую дозу определённого препарата, фиксируя реакцию сердечно-сосудистой системы на препарат при помощи электрокардиограммы.

В сочетании с другими методами обследования (пробы с нагрузкой, суточное мониторирование) ЭКГ позволяет с высокой точностью выявить многие заболевание сердечно-сосудистой системы.

Для проведения электрокардиографии пациенту на дому / в офисе, специалисты клиники «Центравиамед» используют переносной аппарат ЭКГ.

Исследования дыхательной системы

Спирометрия (спирография) – это метод оценки функции внешнего дыхания (ФВД), проводящийся при помощи прибора – спирометра, который в течение всей процедуры регистрирует объем и скорость вдыхаемого/выдыхаемого воздуха. Является очень информативным методом исследования в отношении заболеваний бронхолегочной системы. Зачастую при спирометрии проводят и пробу с медикаментозным препаратом, расширяющим бронхи.

Исследования центральной нервной системы

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – регистрация биоэлектрической активности клеток головного мозга. Самое важное исследование в диагностике эпилепсии и эпилептиформных приступов.

В нашей клинике также можно сделать ЭЭГ с функциональными пробами. Процедура достаточно информативна при черепно-мозговых травмах, при подозрении развития эпилепсии, появлении опухолей в головном мозге, при нарушении сна и бодрствования, прочих заболеваниях.

В клинике «Центравиамед» функциональные исследования проводятся после предварительной консультации с врачом-специалистом, который назначает диагностику в зависимости от цели:

— профилактическое обследование;

— установление или уточнение диагноза заболевания;

— оценка эффективности проводимого лечения.

Обращаясь в наш центр, вы можете быть уверены в том, что врачи-специалисты быстро и точно проведут обследование, подробно расшифруют его результаты и, при необходимости, назначат необходимое лечение.

Функциональные пробы сердечно-сосудистой системы

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4В практике врачебного контроля существенное значение имеют функциональные пробы. Функциональные пробы показаны инвалидам пожилого возраста, перенесшим посттравматические ампутации нижних конечностей на уровне бедра или обеих нижних конечностей на уровне бедер, голеней, а также инвалидам, страдающим различными хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы — ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, облитерирующими заболеваниями сосудов, сахарным диабетом и др.

В процессе восстановительного лечения, непосредственно после перенесенной ампутации или повторного оперативного вмешательства, выделяют несколько двигательных режимов — постельный, палатный, стационарный (общий). Эти двигательные режимы показаны практически всем инвалидам, независимо от возраста, причины и уровня ампутации, послеоперационных осложнений и других причин. В дальнейшем — в период подготовки к протезированию, при обучении ходьбе на протезах — как правило, назначается общий двигательный режим. В рамках каждого двигательного режима, в соответствии с решаемыми задачами, применяются различные функциональные пробы.

Наиболее простой и представляющей минимальную физическую нагрузку является проба «сесть — лечь», предложенная Игнатовским. Эта проба проводится при постельном режиме для определения адаптации сердечно-сосудистой системы к положению сидя и возможности расширения двигательной активности. Перед проведением функциональной пробы пациент отдыхает 5 мин в положении лежа. После этого производится регистрация ЧСС и измеряется артериальное давление (АД). Не снимая манжетки, пациент 10 раз за 60 с садится в постели с частичной опорой на руки и снова ложится. При этом нижние конечности пациента удерживаются на уровне бедер или голеней, в зависимости от уровня ампутации. После завершения пробы в первые 10 с подсчитывается ЧСС, затем определяется АД. В течение восстановительного периода на 3-й, 6-й и т.д. минутах проводится регистрация ЧСС и АД до полного их возвращения к исходным величинам.

Ортостатическая проба проводится при решении вопроса о возможности вставания и обучения ходьбе на костылях после односторонних ампутаций, расширения методики ЛФК, двигательной активности и т.д. Следует отметить, что при выполнении этой пробы после длительной гипокинезии, постельного режима может наблюдаться ортостатический обморок. При первом вставании после операции у многих инвалидов эта проба выполняется с трудом. Часто отмечается головокружение, трудно удерживать равновесие, быстро наступает утомление сохраненной конечности. Поэтому длительность проведения пробы (пребывание в положении стоя) не должна превышать 5 мин. При выраженных жалобах на головокружение, слабость и т.п. проведение пробы прекращается.

Перед проведением пробы пациент отдыхает 5 мин в положении лежа. Производится регистрация ЧСС и измеряется АД. После этого, не снимая манжетки для измерения артериального давления, пациент встает и стоит в течение 5 мин, при этом разрешается дополнительная опора на спинку кровати, стула и т.д. В течение выполнения функциональной пробы на 1-й и 5-й мин производится регистрация ЧСС и измеряется АД. После завершения пробы пациент ложится, и в течение восстановительного периода на 1-й, 3-й, 6-й и т.д. минутах вновь регистрируются ЧСС и АД вплоть до полного восстановления показателей. Одновременно оценивается общее состояние пациента.

В период освоения пользования протезами, особенно на начальном этапе, проводится функциональная проба — ходьба в произвольном темпе на 50 м. Эта проба выполняется для оценки адаптации сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке, связанной с ходьбой на протезах, возможности расширения двигательного режима, расширения методики ЛФК. Перед проведением пробы пациент отдыхает в течение 15 мин в положении лежа. После этого регистрируется ЧСС и измеряется АД. Не снимая манжетки, пациент проходит на протезе 50 м по ровной поверхности, при этом регистрируется время выполнения пробы. После ее завершения, в положении лежа, регистрируются ЧСС и АД на 1-й, 3-й, 6-й и т.д. минутах восстановительного периода, до возвращения показателей к исходному уровню.

Функциональная проба с подъемом на ступеньку высотой 20 см и спуском с нее — 12 раз в минуту («степ-тест») является наиболее значимой по нагрузке, проводится для оценки возможности обучения ходьбе по лестнице, на большие расстояния, расширения двигательной активности. Перед выполнением пробы пациент отдыхает в течение 15 мин в положении сидя. Измеряется АД и регистрируется ЧСС. После этого, не снимая манжетки для измерения артериального давления, пациент выполняет пробу. После ее завершения, в положении сидя производится подсчет ЧСС и измеряется АД на 1-й, 3-й, 6-й и т.д. минутах восстановительного периода, до возвращения показателей к исходному уровню. Регистрируются также данные визуальных наблюдений и изменения субъективных ощущений обследуемого.

Для унификации оценки результатов проведения функциональных проб выделяются следующие типы реакции (по С.П. Летунову и Р.Е. Мотылянской, 1956).

Нормотоническнй тип.Данный тип характеризуется небольшим учащением пульса — на 10-15 ударов в минуту, увеличением систолического артериального давления на 8-10 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление не изменяется или незначительно понижается. Разница между систолическим и диастолическим давлением незначительно увеличивается. Восстановительный период не превышает трех минут. Общее самочувствие пациента остается удовлетворительным, жалобы отсутствуют.

Астенический тип.Этот тип реакции характеризуется значительным увеличением ЧСС. Систолическое артериальное давление увеличивается на 5-10 мм рт. ст. или не изменяется, диастолическое артериальное давление незначительно повышается. Пульсовое давление уменьшается, восстановительный период увеличивается и может достигать 9-15 мин. При резко выраженной реакции могут появиться жалобы на слабость, головокружение и др. Данный тип реакции свидетельствует, что энергообеспечение осуществляется неэкономичным путем.

Гипертонический тип.Для этого типа реакции характерно значительное увеличение ЧСС, повышение систолического артериального давления до 180-200 мм рт. ст. и выше, диастолическое артериальное давление не изменяется или умеренно повышается. Пульсовое давление увеличивается, однако его повышение не всегда свидетельствует об увеличении систолического выброса; значительное повышение систолического давления может быть обусловлено увеличением периферического сопротивления, которое в свою очередь определяется проходимостью прекапиллярного русла. Восстановительный период увеличивается. Выполнение пробы может сопровождаться жалобами на слабость, болезненность в области сердца, головокружение и др. Гипертонический тип характерен для лиц, страдающих гипертензией или склонных к прессорным реакциям на стресс-воздействия.

Дистонический тип.Этот тип реакции проявляется резким учащением пульса, умеренным или значительным повышением систолического артериального давления (до 180—200 мм рт. ст.) и резким снижением диастолического давления (иногда вплоть до нуля). Восстановительный период увеличивается до 10-15 мин. Резкое снижение диастолического артериального давления (появление феномена «бесконечного тона») обычно связывают с изменением сосудистого тонуса, что может наблюдаться при различных острых и хронических заболеваниях.

Реакция со «ступенчатым» подъемом систолического артериального давленияв восстановительном периоде. Этот тип встречается относительно редко, он характеризуется значительным учащением пульса, постепенным увеличением систолического давления на 2-й, 3-й минутах после завершения пробы и, соответственно, резким удлинением периода восстановления. Такой тип реакции может развиваться при ухудшении приспособительных реакций аппарата кровообращения, нарушении функционального состояния и заболеваниях системы кровообращения.

При выявлении нормотонического, умеренно выраженных астенического и гипертонического типов реакции (в тех случаях, когда восстановительный период не превышает 6 мин) результаты функциональных проб расцениваются как благоприятные. В этих случаях возможно расширение двигательной активности, расширение методики ЛФК, использование других средств физической реабилитации, обучение ходьбе на костылях или протезах. Однако в первые дни целесообразно осуществление контроля ЧСС и АД.

При выявлении выраженного астенического, гипертонического, дистонического типов реакции сердечно-сосудистой системы, а также со «ступенчатым» подъемом систолического артериального давления расширение двигательного режима, физические нагрузки, обучение ходьбе противопоказаны.

Надо отметить, что иногда может встречаться смешанный тип реакции, при котором проявляются изменения (по отдельным компонентам), характерные для различных типов реакции.

По мнению Э.В. Земцовского (1995), выделенные типы реакции имеют ряд недостатков: во-первых, анализу подвергается лишь ранний восстановительный период и не учитывается кардиодинамика в процессе выполнения нагрузок и в восстановительном периоде; во-вторых, клиническая значимость дистонического типа реакции на нагрузку с современной точки зрения представляется далеко не очевидной и целесообразность ее выделения — весьма сомнительной; в-третьих, вряд ли существенны с точки зрения оценки характера нарушения регуляции и степени клинической значимости различия между гипертоническим и ступенчатым типами реакции. Оба типа характеризуются возникновением артериальной гипертензии в ответ на нагрузку, и разница между ними лишь в том, что при ступенчатом типе гипертензионный эффект несколько отставлен по времени от стресс-воздействия; в-четвертых, нельзя признать удачной и терминологию, используемую для обозначения типов, поскольку речь идет не только об изменениях сосудистого тонуса или давления.

В этой связи Э.В. Земцовским предлагается ограничиваться выделением трех типов реакции.

1.Физиологически адекватный, характеризующийся адекватным увеличением ЧСС и систолического артериального давления в ответ на нагрузочный стресс-тест и быстрым восстановлением значений артериального давления и пульса после прекращения нагрузки; не обнаруживается изменений ЭКГ и патологических аритмий во время нагрузки и/или восстановительном периоде; такой тип реакции характерен для здоровых людей.

2.Физиологически неадекватный, характеризующийся преимущественным хронотропным ответом на нагрузку, недостаточным подъемом систолического артериального давления во время выполнения нагрузки и/или замедленным восстановлением пульса по окончании стресс-теста; могут выявляться диагностически незначимые изменения ЭКГ и нарушения ритма; подобный тип реакции свойствен здоровым, но физически плохо подготовленным людям.

3. Патологический или условно патологический, характеризующийся падением или неадекватным подъемом артериального давления во время стресс-теста или в период восстановления; к этому типу реакции следует относить и случаи возникновения выраженных изменений на ЭКГ или клинически значимых аритмий во время или после нагрузки.

Внутри третьего типа реакции, когда ведущим симптомом является изменение артериального давления, целесообразно выделять три подтипа:

3-1 гипотензивный — в случае недостаточного подъема или даже падения артериального давления в процессе выполнения нагрузочной пробы;

3-2 со срочной гипертензивной реакцией — при появлении гипертензии в процессе выполнения нагрузки;

3-3 с отставленной гипертензивной реакцией— при подъеме артериального давления в восстановительном периоде.

Наряду с функциональными пробами для оценки приспособительных реакций организма может использоваться простой тест Руффье—Диксона, который выполняется в виде двадцати приседаний. Результаты теста определяются по ЧСС, которая подсчитывается в покое (Р), после 20 приседаний (Р2), после одной минуты отдыха (Р3). Расчет производится по формуле:

(P + P2 + P3)-200

Выполнение теста оценивается в баллах. Итоговые цифры 1—3 расцениваются как очень хороший результат, 3—6 — хороший, более 6 — удовлетворительный.

Пробы с задержкой дыхания.Проба Штанге с задержкой дыхания на вдохе имеет широкое распространение в клинической и спортивной медицине. Проба проводится следующим образом: после 5—7-минутного отдыха в положении сидя испытуемый производит глубокий вдох и выдох, затем снова делает глубокий вдох (80—90% от максимального) и задерживает дыхание. Время задержки дыхания отмечается по секундомеру; в среднем у здорового человека оно составляет 50—60 с. По мнению СМ. Иванова (1970), вдох перед выполнением пробы не должен быть максимально возможным, т.к. при этом может происходить растяжение окончания блуждающего нерва, что в свою очередь может привести к преждевременному раздражению дыхательного центра.

Проба Генчи с задержкой дыхания на выдохе.Она проводится следующим образом: после глубокого (не чрезмерного) выдоха и вдоха исследуемый снова выдыхает и задерживает дыхание. Продолжительность задержки дыхания отмечается по секундомеру; в среднем у здорового человека она равна 20-30 с.

У инвалидов, перенесших посттравматические ампутации нижних конечностей, продолжительность выполнения проб с задержкой дыхания, как правило, не выходит за рамки общепринятой нормы.

Для инвалидов, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности ишемической болезнью сердца, предложены специальные функциональные пробы с электрокардиографическим (ЭКГ) контролем(Л.Н. Казначеев, 1980).

Функциональные пробы проводятся, как правило, утром или не ранее чем через 2 часа после приема пищи. ЭКГ-электроды фиксируются на грудной клетке эластичными бинтами, которые не затрудняют дыхание и в то же время обеспечивают надежный контакт с кожей. Регистрируются три отведения по Небу (D, А, I) и грудные однополюсные (V2, V4, V6), что позволяет получить необходимую информацию о левом и правом желудочках сердца и перегородочной области. Перед проведением пробы рекомендуется выполнить ортостатическую пробу и пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе (Штанге и Генчи) с регистрацией ЭКГ.

Все функциональные пробы проводятся в следующем порядке. Перед выполнением пробы пациент отдыхает в положении лежа или сидя в течение 30 мин, затем оценивается его клиническое состояние, измеряется АД, регистрируется ЭКГ. После этого проводится одна из проб с физической нагрузкой. Регистрация ЭКГ может проводиться непосредственно во время выполнения пробы (по данным телеметрии), а также на 1-й, 3-й, 6-й, 10-й и т.д. минутах восстановительного периода. Одновременно измеряется АД, оценивается общее состояние пациента, его жалобы и другие проявления реакции организма на предложенную пробу. Если восстановительный период затягивается, исследование продолжается до полного возвращения АД и ЧСС к исходным величинам.

К абсолютным противопоказаниям к проведению проб относятся предынфарктное состояние, инфаркт миокарда, отрицательная динамика ЭКГ в покое, учащение приступов стенокардии, обострение ИБС.

Относительными противопоказаниями для проведения проб следует считать перенесенный инфаркт миокарда, хроническую аневризму сердца, выраженные изменения ЭКГ в покое, тяжелые нарушения ритма и проводимости и др.

При отсутствии противопоказаний могут проводиться следующие функциональные пробы:

1) езда на кресле-коляске, которая представляет минимальную физическую нагрузку и выполняется с целью определения длительности и темпа передвижения на кресле-коляске после ампутации обеих нижних конечностей;

2) ходьба на костылях по ровной поверхности 50 м выполняется после односторонних ампутаций, в период подготовки к первичному протезированию для определения длительности и темпа ходьбы на костылях;

3) ходьба на протезах по ровной поверхности 50 м проводится с целью определения переносимости нагрузки, связанной с ходьбой, определения длительности и темпа ходьбы на протезах, возможности расширения двигательного режима;

4) наиболее значимой по нагрузке является проба ходьба по лестнице (или степ-тест), она проводится с целью определения двигательного режима, возможности обучения ходьбе по лестнице, на большие расстояния, определения интенсивности ходьбы.

Результат выполнения функциональной пробы может быть оценен как патологический, пороговый и физиологический.

Критерии оценки приведены в таблице 3. Основным электрокардиографическим признаком при оценке результатов пробы является смещение книзу по ишемическому типу или дугообразный подъем кверху сегмента S—Т на 1,0 мм и более в одном или нескольких отведениях.

Пробы с физической нагрузкой прекращаются немедленно при появлении одного из признаков патологической реакции или соответствующих изменений ЭКГ.

Таблица 3

Функциональная диагностика и ЭКГ

Функциональная диагностика — раздел диагностики, содержанием которого являются объективная оценка, обнаружение отклонений и установление степени нарушений функции различных органов и физиологических систем организма на основе измерения физических, химических или иных объективных показателей их деятельности с помощью инструментальных или лабораторных методов исследования.

В узком смысле понятие «функциональная диагностика» обозначает специализированное направление современной диагностики на основе только инструментальных функционально-диагностических исследований, которое в поликлиниках и стационарах представлено самостоятельной организационной структурой в виде оснащенных соответствующими аппаратами и приборами кабинетов или отделений функциональной диагностики со штатом специально подготовленных врачей и среднего медперсонала.

Исследования, проводимые в отделении функциональной диагностики

В отделении используется аппаратура ведущих зарубежных и отечественных фирм. Большинство диагностических приборов относится к приборам экспертного класса. Проводятся следующие виды исследований:

1. Исследование сердца:

1.1. Электрокардиография (ЭКГ) в 12 отведениях

1.2. Холтеровское мониторирование — 24-х часовая непрерывная регистрация ЭКГ с помощью портативного аппарата с целью выявления скрытой ишемии миокарда, нарушений ритма, опасных для жизни аритмических эпизодов, сопровождающихся потерей сознания, а также для выявления причины жалоб на боли в области сердца, перебои,

1.3. суточное мониторирование артериального давления — с целью раннего выявления артериальной гипертонии, подбора лекарственных препаратов, выявления гипотонических состояний,

1.4. велоэргометрия (исследование ЭКГ с нагрузкой с целью выявления скрытой ишемии миокарда, а также определения переносимости физической нагрузки, степени тренированности),

1.5. эхокардиография (ЭхоКГ) — ультразвуковое исследование сердца, включая все виды доплеровского анализа для диагностики заболеваний сердца, выявления причин жалоб на «перебои» и боли в области сердца,

2. Исследование сосудов:

2.1. ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов:

2.2. Ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга (УЗДГ МАГ) (магистральных артерий головы).

2.3.. УЗДГ артерий верхних и нижних конечностей

2.4. Дуплексное и триплексное сканирование сосудов головного мозга, артерий и вен верхних и нижних конечностей — с целью выявления степени выраженности атеросклероза, степени стенозирования сосудов, нарушения работы клапанов вен и т.д.

2.5. Оценка эластических свойств сосудов — экспресс-диагностика ранних стадий атеросклероза.

3. Исследование функции внешнего дыхания:

3.1 спирометрия.

3.2 проведение лекарственных проб с подбором эффективных бронхолитиков,

3.3. пикфлоумониторинг с целью раннего выявления и контроля нарушений функции внешнего дыхания при бронхиальной астме.

4. Исследование нервной системы:

4.1. электроэнцефалография (ЭЭГ), в том числе и компьютерная ЭЭГ с картированием патологических очагов мозга,

Подготовка к исследованиям

Специальная подготовка к исследованиям не требуется.

При проведении суточного мониторинга ЭКГ пациенты должны соблюдать следующие рекомендации:

- в течение всех суток необходимо заполнять дневник пациента;

- необходимо описывать в столбце активность, что делал, с обязательным указанием времени: пробуждение, отдых, ходьба, транспорт, просмотр телевизора, чтение, принятие пищи, прогулка, бег, подъем по лестнице, сон, ночные пробуждения и др., с указанием времени в первом столбце;

- необходимо отмечать периоды отдыха в горизонтальном положении днем и уточнять те моменты, когда задремал;

- обязательно отмечать в столбце симптомы: боли в сердце, головную боль и т.д.;

- обязательно отмечать в столбце прием лекарств, прием всех лекарственных препаратов.

Перед нагрузочными пробами(тредмил-тест, велоэргонометрия):

- Необходимо отменить (или скорректировать терапию индивидуально) следующие препараты перед исследованием:

- бета-блокаторы — отмена за 48-72 часа до исследования;

- нитраты еазоактивные препараты — отмена в день исследования;

- антиэгреганты- контроль терапии.

- Пациент должен взять с собой на исследование все постоянно принимаемые препараты. Адекватная коррекция показателей артериального давления на фоне временной отмены бета-адреноблокэторов — обязательное условие.

- не сдавать анализы крови;

- не курить и не пить кофе за 2 часа до исследования;

- легкий завтрак — не позднее чем за 2 часа до исследования;

- мужчинам с интенсивным волосяным покровом желательно побрить грудь;

- взять спортивные брюки, носки, спортивную обувь.

- Исследование проводится натощак или не ранее, чем через 1,5-2 часа после легкого завтрака.

- За 2 часа до исследования пациент не должен курить и пить кофе.

- Перед исследованием не пользоваться ингаляторами: ингаляторы короткого действия (применяются до 4 раз в день) отменяются за 6 часов до исследования; ингаляторы среднего срока действия (обычно применяются 2 раза в день, утром и вечером) отменяются за 12 часов до исследования; ингаляторы длительного действия (применяются 1 раз в сутки) отменяются за 24 часа до исследования.

- Перед исследованием пациент должен избегать интенсивных физических нагрузок.

- На исследование пациенту необходимо прийти за 15-20 минут до начала, чтобы иметь возможность немного отдохнуть.

- Пациенту желательно выспаться, отказаться от утренних упражнений, принять душ и не наносить на тело лосьоны и кремы.

- Легкий завтрак, без кофе, чая и энергетических налитков за 1,5-2 часа до исследования.

- Не позднее чем за 1,5-2 часа до исследования исключить курение и физические нагрузки

- Все лекарственные препараты пациент должен принимать без изменений.

- Не позднее чем за 1,5-2 часа до исследования — прием пищи без кофе, чая, энергетических напитков,

- За 1,5-2 часа до исследования пациенту рекомендуется не курить и не выполнять физических упражнений.

- Все лекарственные препараты пациент должен принимать без изменений.

В день исследования:

Перед исследованием функции внешнего дыхания:

Перед ЭКГ:

Перед ЭХО-КГ:

Предлагаемый план обследования при наличии жалоб

Рекомендуемые обследования при проведении оздоровительных мероприятий

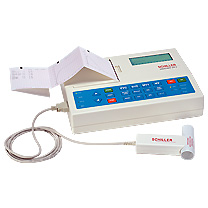

Электрокардиографы