Что такое холедох в желчном пузыре

Треть вызовов скорой помощи в России связано с обострениями ЖКБ. Из них в 20% случаев патология вызвана нарушением проходимости и воспалением желчных протоков. Диагностика и лечение заболеваний желчевыводящих путей затруднена из-за особенностей анатомического строения, высокой угрозы травмирования. Обычно все вмешательства проводятся на самом крупном образовании – общем желчном протоке (ОЖП) или холедохе.

Особенности строения

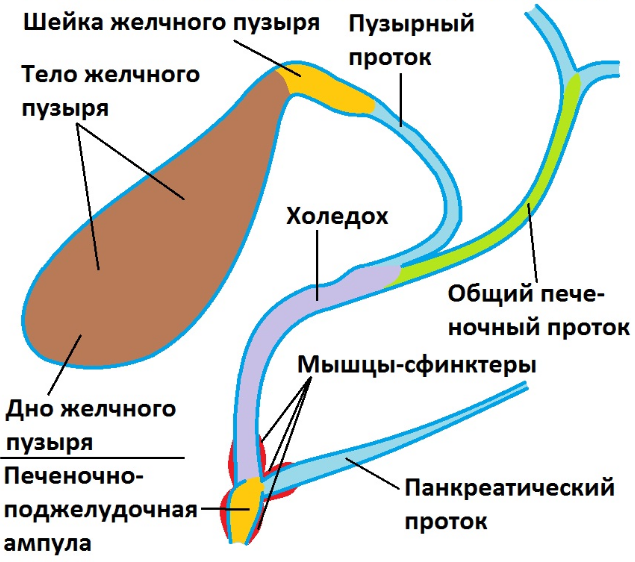

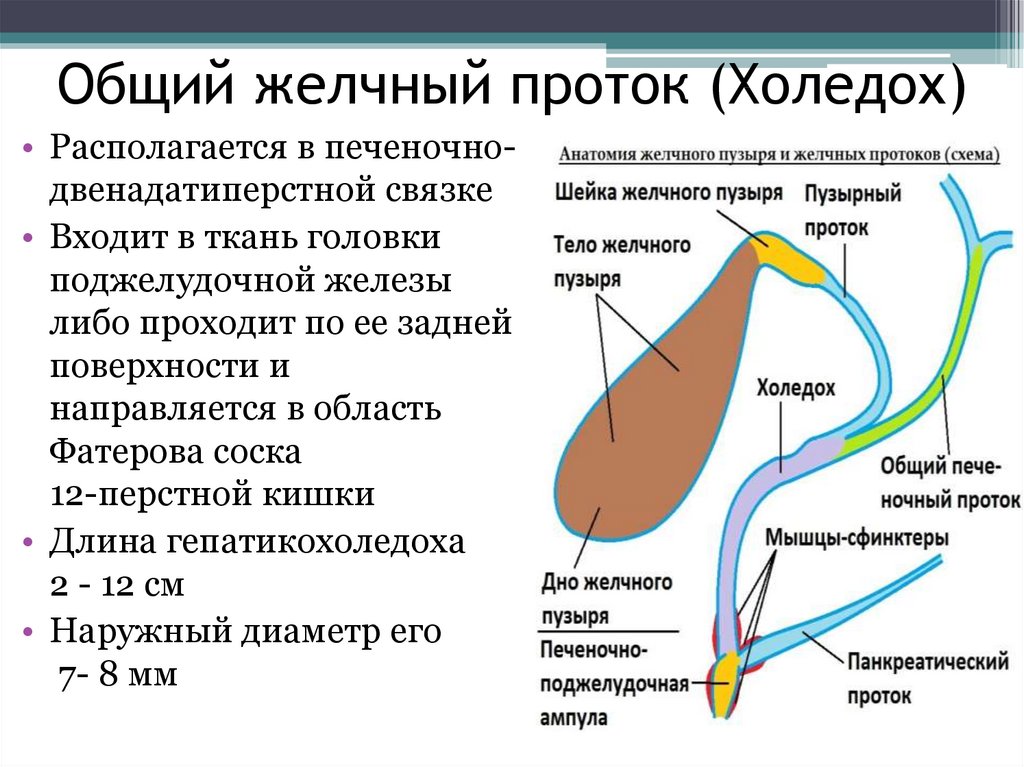

Для объяснения, что такое холедох в желчном пузыре и остальных органах билиарной зоны, можно подобрать иллюстрацию, сравнив его с рекой, в которые впадают остальные желчевыводящие каналы. Секрет печени по правому и левому печеночному протоку попадает в общий печеночный проток, или гепатикохоледох длиной 3–5 см.

От места слияния общего печеночного пути и пузырного протока, который идет от желчного пузыря, начинается холедох. Его протяженность колеблется от 5 до 12 см. Толщина стенок – 1 мм. Наиболее важный показатель – это диаметр, который в норме составляет 5–7 мм. Расширение свидетельствует о нарушении проходимости или полной обструкции протока. Увеличение ширины холедоха является нормой после удаления желчного пузыря. Внутренний диаметр в этом случае равен 9–11 мм.

Условно выделяют несколько отделов холедоха:

- Супрадуоденальная часть расположена в брюшной полости, хорошо визуализируется. Длина отдела составляет 4–5 см. Именно в этом месте чаще всего проводятся хирургические манипуляции при лечении патологий желчного протока.

- Ретродуоденальная часть холедоха проходит за двенадцатиперстной кишкой и расположена глубоко в забрюшинной клетчатке.

- Панкреатический отдел занимает около 3 см. В этом месте проток проходит по задней стенке поджелудочной железы или погружен в нее. Второй вариант строения встречается в 90% случаев. При патологиях поджелудочной железы, которые сопровождаются увеличением ее объема, из-за сдавливания значительно уменьшается просвет протока.

- Дуоденальная часть длиной 1,5 см находится в стенке дуоденальной кишки. Тут холедох взаимодействует с протоком Вирсунга или панкреатическим. Здесь же находится сфинктер Одди, который регулирует поступление желчи в кишечник.

У 55% людей ОЖП и канал поджелудочной железы образуют печеночно-поджелудочную (фатерову) ампулу, которая открывается в двенадцатиперстную кишку через дуоденальный сосочек. Наблюдаются варианты анатомического строения этой зоны, которые входят в пределы нормы. В 33% случаев ампула отсутствует. У 3% людей протоки входят в кишечник с интервалом до 5 мм. У 8% – панкреатический путь входит в ОЖП на значительном расстоянии от его окончания.

Значение печеночно-поджелудочной ампулы велико. Камни холедоха могут повреждать или полностью перекрывать ход поджелудочной железы, вызывая острый панкреатит.

Движение желчи обеспечивается внутренним давлением, сокращением желчного пузыря и сфинктеров. Вопрос о перистальтике стенок холедоха остается открытым. Сфинктеры препятствуют обратному движению жидкости из дуоденальной кишки.

Патологии ОЖП

Расширение холедоха и утолщение его стенок – признаки заболевания, которые определяются с помощью УЗИ. Если внутренний диаметр увеличен, значит в просвете канала возникло препятствие:

- конкремент;

- стриктура, образованная после травмы, воспалительного процесса;

- образования: кисты, опухоли;

- паразиты;

- стеноз дуоденального сосочка, спазм сфинктера Одди.

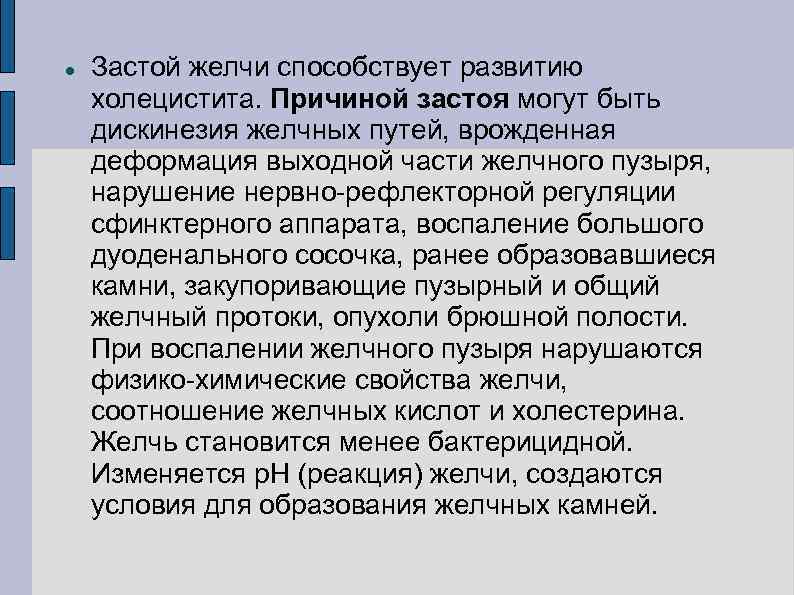

Застой желчи расширяет холедох, изменяя его нормальные размеры. Это приводит к возникновению воспалительного процесса – холангита.

Холедох может быть расширен на 4 мм, когда удален желчный пузырь. ОЖП берет на себя часть функций исключенного органа, позволяет накапливать желчь, значит и сохранять нормальные процессы пищеварения.

Расширение желчного протока

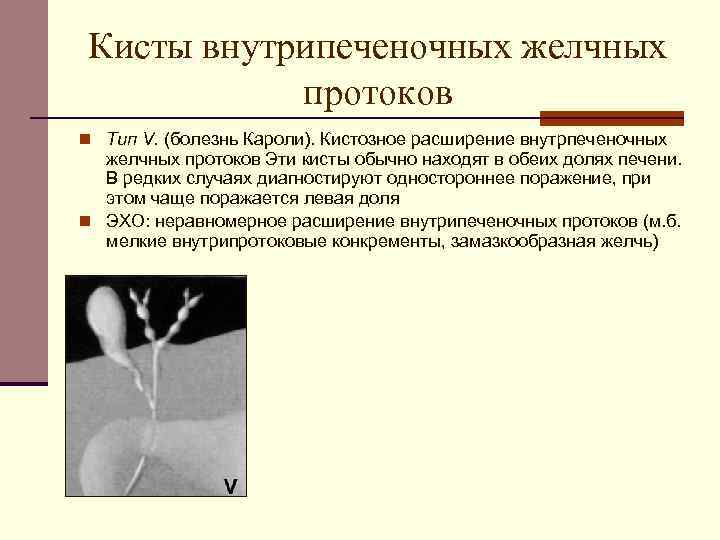

К врожденным заболеваниям протока относят болезнь Кароли и кистозные образования. Первая патология характеризуется значительным расширением просвета протока в отдельной части, что приводит к застою желчи, образованию камней, холангиту. Основной причиной болезни Кароли считают наследственный фактор. Заболевание проявляется в виде тупых болей в правом подреберье, осложняется увеличением печени, циррозом. Болезнью Кароли чаще страдают мужчины (75%).

Киста холедоха

Расширение ОЖП с фиброзной тканью чаще встречается при определенном строении желчевыводящих путей: когда панкреатический проток впадает в холедох. Влияние ферментов поджелудочной железы приводит к перерождению эпителия, а значит и развитию кисты. Основные симптомы заболевания:

- желтуха;

- болевой синдром;

- объемное образование в животе.

Кисты могут перерождаться в карциному, злокачественную опухоль. При проявлении клинических симптомов доброкачественное образование удаляют.

Желчнокаменная болезнь

В ОЖП образуются коричневые смешанные конкременты с содержанием холестерина, билирубина и примесью других минералов. Этот процесс называется холедохолитиазом. К причинам относят проникновение инфекции из двенадцатиперстной кишки, нарушение проходимости протока, застой желчи. Камни из желчного пузыря могут мигрировать и вызвать обструкцию ОЖП.

К рискам возникновения ЖКБ относят гормональные сбои, наследственный фактор, многократную беременность, инфекцию, преобладание в рационе пищи с высоким содержанием холестерина. Заслуженный врач России, доктор медицинских наук Н.В. Мерзликин в комментариях к статье «Методы лечения холедохолитиаза» отмечает, что у 20% больных ЖКБ начинают образовываться камни в желчном протоке.

В 10–20% случаев конкременты не проявляют себя клинически. На УЗИ будет видно увеличение размеров холедоха. К основным проявлениям заболевания, осложненного механической желтухой, относят:

- диспепсия;

- боль может быть постоянной, в виде приступов колики, иногда отсутствует;

- кожный зуд;

- кал имеет светлый цвет, моча темнеет и пенится;

- окрашивание кожи и склер глаз;

- умеренное снижение массы тела;

- умственное и физическое истощение, головные боли.

Приступ печеночной колики провоцируют погрешности в диете, тряская езда, тяжелые физические нагрузки, стрессовые ситуации.

При возникновении симптомов холедохолитиаза проводится хирургическое или медикаментозное лечение. Удаление 90% камней выполняют с помощью механической и ударно-волновой литотрипсии. Для восстановления проходимости ОЖП и сфинктера Одди устанавливают эндопротез.

В течение 5 лет проявляется рецидив ЖКБ у 40% людей. Альтернативой оперативного вмешательства является лекарственная терапия препаратами с желчными кислотами, которую рекомендуют для растворения холестериновых конкрементов небольшого размера.

Гемобилия

При возникновении кровотечения в печени или желчном пузыре появляется угроза нарушения проходимости ОЖП из-за скопления сгустков крови. Данное заболевание возникает как патологическое осложнение пункции печени, травм, варикозного расширения вен, деструктивного холецистита.

Пациент начинает жаловаться на тупую боль в правом боку, отдающую в спину. Гемобилия сопровождается увеличением печени. Диагноз подтверждается УЗИ, МРТ. Лабораторные анализы покажут наличие крови в кале.

Холангит

Воспаление ОЖП обычно вызвано повреждением эпителия конкрементами, проникновением инфекции. К характерным симптомам холангита относят желтуху, повышение температуры тела, сильный болевой синдром, спутанность сознания. Острая обтурационная форма болезни наиболее опасна. В этом случае необходима скорая медицинская помощь.

Лечение включает прием антибиотиков. Тяжелое состояние больного требует проведение декомпрессии желчных протоков любыми способами. Дренирование выполняется с помощью эндоскопа или чрескожной, чреспеченочной пункции. В первом случае летальность доходит до 10%, во втором – до 40%.

Хроническая форма холангита проявляется в виде повторяющихся приступов или вялотекущего воспаления со стертой симптоматикой. Активный инфекционный процесс может подняться далее по билиарному дереву.

Травмы общего желчного протока

Во время проведения холецистэктомии в 1 случае из 400 повреждается структура холедоха. Основные травмы:

- инфицирование;

- стриктуры;

- перфорации, свищи.

Лечение травм может быть хирургическим и эндоскопическим. В первом случае – это ушивание раны, операция по удалению стриктуры и создание анастомоза с двенадцатиперстной кишкой, пластика билиарного дерева.

Лечение может проводиться во время эндоскопии. В область сужения вводят специальный баллон, который раздувают до 8 мм на 5–20 минут. Процедура болезненная, из-за большого количества нервных окончаний в ОЖП, поэтому применяют разные виды обезболивания. Когда проток достаточно расширен, устанавливают съемный катетер сроком до одного года.

Заражение паразитами

Глистные инвазии нарушают проходимость ОЖП и работу всего билиарного тракта. Паразиты вырабатывают канцерогены и токсины, влияют на ДНК клеток слизистой. В отсутствии своевременного лечения развиваются злокачественные опухоли. Патология чаще встречается в странах Азии.

Методы исследования

Основными методами диагностики патологии холедоха является УЗИ и МРТ. В сложных случаях используют инвазивные способы обследования.

Точность ультразвукового исследования составляет 95%. У больных с непроходимостью желчевыводящих протоков удается выявить причину в 60% случаев. Стандартная компьютерная томография (КТ) позволяет отличить холестериновые камни от конкрементов, содержащих кальций.

Магнитно-резонансная томография дополняет результаты УЗИ без необходимости введения контрастного вещества или эндоскопа. Метод применяют у пациентов со сложным строением желчных протоков.

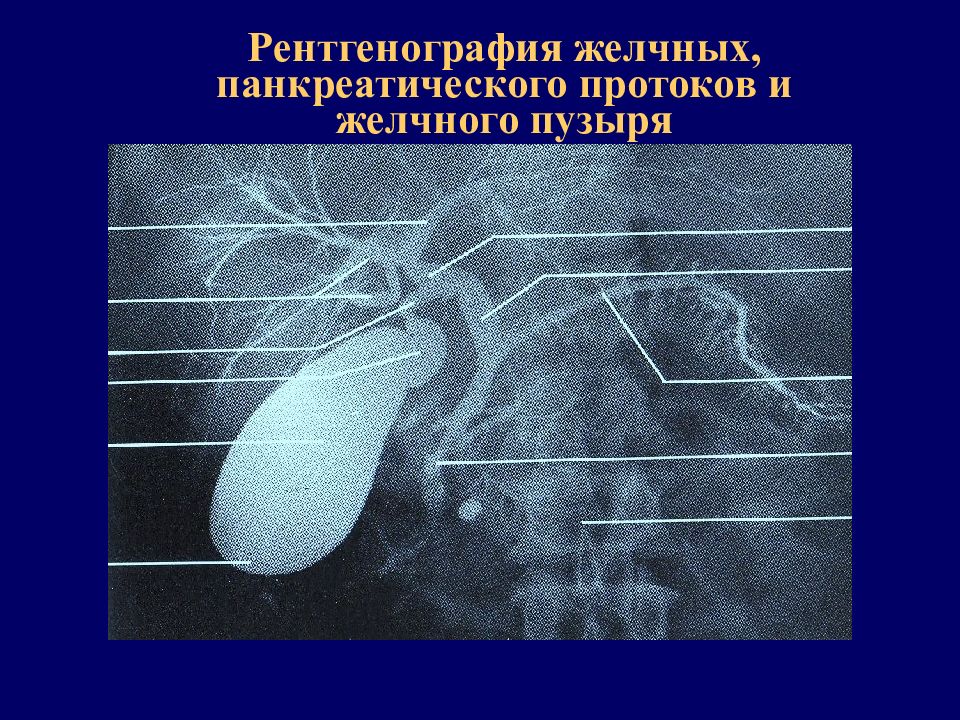

Рентгенография

При нарушении оттока желчи важно выявить морфологические и функциональные изменения желчных протоков. Для этой цели выполняют рентгенографию. Существует три основных способа:

- холеграфия;

- холангиография;

- холецистография, исследование состояния желчного пузыря.

Все методы объединяет одно условие: необходимость введения в желчные протоки рентгеноконтрастного вещества. При холангиографии раствор вводится опосредованно: перорально, внутривенно, внутримышечно. Небольшая часть препарата выводится почками, основная доза поглощается печенью и попадает в желчь.

Для проведения холангиографии контрастное вещество вводится напрямую в желчные протоки. В зависимости от способа введения препарата различают четыре типа процедуры:

- ретроградная панкреатохолангиография;

- чрескожная чреспеченочная;

- интраоперационная;

- постоперационная.

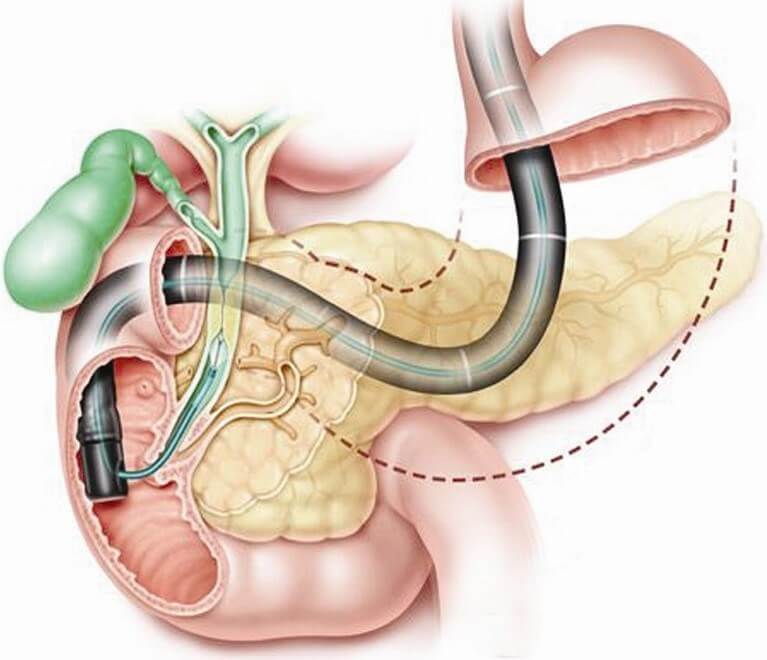

Для проведения ретроградной панкреатохолангиографии используется эндоскоп. Прибор вводится в двенадцатиперстную кишку, через фатеров сосочек вводят контрастное вещество. Иногда панкреатохолангиографию совмещают с механической литотрипсией: разрушением конкрементов. Во время обследования эндоскопист может провести катетеризацию холедоха для дренирования или введения лекарств. Панкреатохолангиография проходит успешно у 80–90% больных. Если метод не дает результата, применяют чрескожную чреспеченочную холангиографию.

Этот вид обследования проводится после анестезии. В области восьмого межреберья делают прокол сверхтонкой иглой в один из печеночных каналов. В область протоков поступает до 60 мл контрастного вещества. При расширенных желчных путях внедрение иглы происходит удачно у 100% пациентов. При узких – у 80%. Чреспеченочная холангиография позволяет провести лечебные процедуры, установить дренаж протоков. Серьезными осложнениями этого метода обследования являются истечение желчи и крови в брюшную полость, гемобилия, ранения близлежащих органов пищеварительной системы.

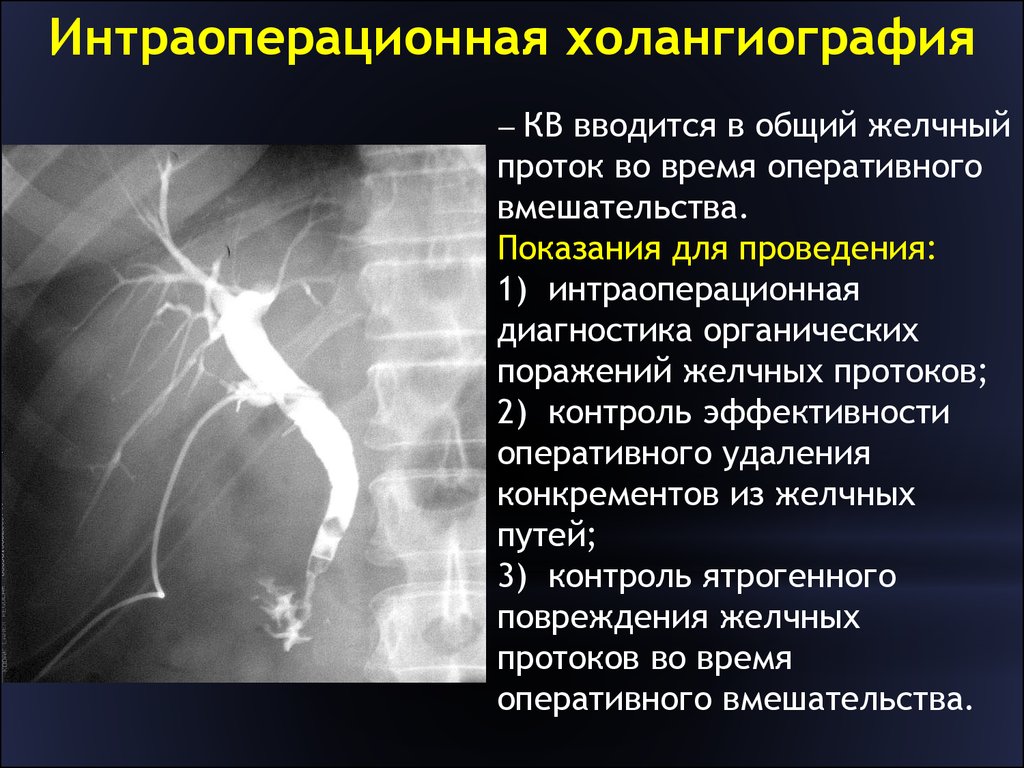

Интраоперационная холангиография выполняется во время операции перед инструментальным обследованием желчных протоков. У 50% пациентов позволяет получить точную информацию о состоянии желчных протоков и не проводить их ревизию инструментальными методами.

После хирургического вмешательства в области желчного пузыря и холедоха врач может оставить дренаж. Такая мера позволяет провести послеоперационную холангиографию и своевременно выявить возникшие осложнения: стриктуры, свищи, оставшиеся конкременты. Оставленный катетер используется для введения лекарств.

Внешний дренаж ОЖП или холедохостомия позволяет очищать проток от воспалительной жидкости, инфицированной желчи, доставлять лекарства непосредственно в область воспаления. Своевременно проводить рентген с контрастным веществом.

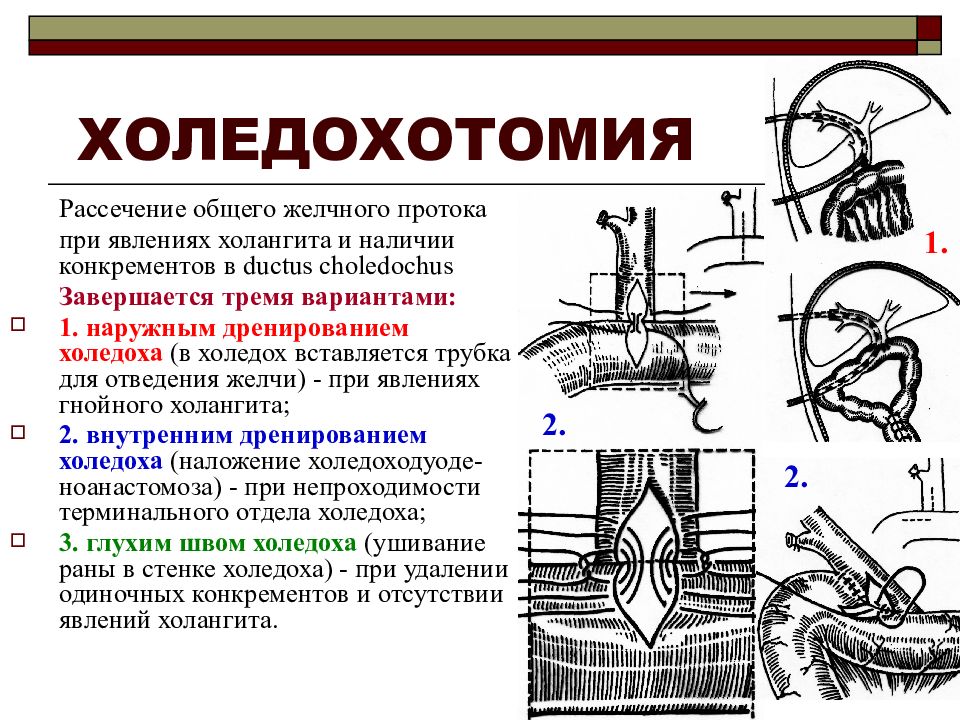

Холедохотомия

Вскрытие холедоха обычно проводят для устранения стойкой непроходимости протока. В 30% случаев холедохотомия осуществляется во время холецистэктомии и связана с удалением конкрементов. Вскрытие общего желчного протока позволяет одновременно убрать вколоченные камни, дренировать проток при гнойных инфекциях, выполнить ревизию желчных протоков.

При устойчивой непроходимости дуоденального сосочка возможно наложение анастомоза. Операция представляет собой создание нового пути отвода желчи. Холедох могут соединять напрямую с двенадцатиперстной кишкой, желудком, тонким кишечником.

Холедоходуоденостомия, наложение анастомоза между ОЖП и двенадцатиперстной кишкой, – соединение органов в обход дуоденального сосочка и сфинктера Одди. На сайте Большой Медицинской энциклопедии указано, что операция приводит к падению давления в билиарной зоне и дисфункции желчного пузыря, поэтому ее совмещают с холецистэктомией.

Заключение

ОЖП – это основной ствол билиарного дерева, который обеспечивает вывод желчи из печени и желчного пузыря, иногда и ферментов поджелудочной железы. Если на УЗИ обнаруживается расширение холедоха, важно определить, почему это произошло. Патологии канала приводят к поражению остальных органов билиарной зоны.

Симптомами заболеваний ОЖП является боль в правом подреберье, признаки желтухи, нарушение пищеварения. При развитии воспалительного процесса начинается лихорадка, рвота. Наиболее частые заболевания этой зоны: желчнокаменная болезнь, холангит. Лучшим средством профилактики является регулярный медицинский осмотр, ежегодное УЗИ желчного пузыря и других органов брюшной полости.

нормальные размеры на УЗИ, причины расширения, анатомия

Расширение холедоха или сужение – патологические состояния, которые ведут к нарушению обменных процессов в органах ЖКТ. Повреждения печени или желчного пузыря чаще всего становятся причиной соответствующих проблем.

Физиологические показатели и строение

Образование желчи происходит в гепатоцитах – клетках печени. Структурой ответственной за указанный процесс является комплекс Гольджи. Внутрипеченочные протоки обеспечивают движение желчи по самому органу. Соответствующие капилляры формируют большие сегментарные тракты, собирающие секрет комплекса Гольды со всех частей «биохимической лаборатории» организма.

В норме указанные протоки объединяются в правый и левый желчный (от соответствующих долей печени). Потом структуры формируют общий печеночный тракт. Желчный пузырь – хранилище. Орган служит складом для неиспользуемого секрета комплекса Гольджи и активируется после приема пищи. Пузырный проток во время присоединения к общему печеночному формирует холедох.

Нормальные размеры соответствующей структуры:

- Длина – 5-7 см.

- Диаметр в самом узком месте – 2 мм.

- Диаметр в самом широком месте – 8 мм.

- Средний диаметр – 4 мм.

Особенности анатомического строения холедоха и его топографическое расположение внутри брюшной полости человека обуславливают условное разделение протока на следующие части (сегменты):

- Супрадуоденальный.

- Ретродуоденальный.

- Панкреатический.

- Дуоденальный.

Впадая в 12-перстную кишку, проток открывается Фатеровым сосочком, внутри которого расположен сфинктер Одди, регулирующий поступление желчи и панкреатического сока в полость пищеварительной трубки.

Патологические изменения

Анатомия печени и желчного пузыря стандартна для всех людей. В норме иногда случаются незначительные колебания размеров и расположения описанных выше структур, что обуславливает трудности в процессе проведения оперативных вмешательств.

Перед проведением хирургического лечения проводится тщательная диагностика для определения расположения всех органов брюшной полости.

Патология холедоха сопровождаются изменением его структуры, размеров. Внутри протока могут формироваться конкременты (камни) или размножаться глисты, мешая нормальному пассажу желчи.

Соответствующие процессы вызывают локальное воспаление, отек стенок билиарного тракта с нарушением функции пищеварения. Патология холедоха в 85% случаев требует оперативного вмешательства. Причина – ухудшение или полное прекращение поступления желчи в 12-перстную кишку с прогрессированием желтухи и нарушением пищеварения.

Причины

Патология холедоха – результат нарушения работы желчного пузыря или печени. Изолированное поражение соответствующего протока – редкость.

Причины патологии делятся на 3 группы:

- Травматические. Неудачное оперативное вмешательство, ушибы, разрывы, воздействие радиационного излучения – ситуации, которые ведут к сужению просвета соответствующей структуры.

- Воспаление. Склерозирующий холангит, холецистит, панкреатит, инвазия глистов – патологические состояния, обуславливающие отек стенок протока с нарушением пассажа желчи.

- Онкологические заболевания. Опухоль растет в печени, поджелудочной железе. Сдавливание извне холедоха ведет к нарушению движения желчи с прогрессированием пищеварительной дисфункции и дополнительным присоединением симптомов интоксикации.

Причин нарушения нормы холедоха существует много. Однако в практике чаще всего встречаются следующие заболевания, нарушающие функцию соответствующего билиарного тракта:

- Холедохолитиаз. Камни в протоке образуются редко. В 85-90% случаев конкременты мигрируют из желчного пузыря. Лечение требует проведения операции.

- Холангит. Локальное воспаление билиарного тракта, вызванное реактивными изменениями в желчном пузыре, глистной инвазией, инфекцией.

- Острый и хронический холецистит или панкреатит.

Для установления точной причины нарушения функции желчевыводящих путей необходимо посетить врача и пройти комплексное обследование.

К какому врачу обращаться?

При возникновении симптомов нарушения функции желчевыводящих протоков (ноющая боль в правом подреберье, повышение температуры тела, тошнота, нарушение стула) пациенту стоит обратиться к участковому терапевту или семейному доктору.

При легких формах заболевания стабилизация состояния больного возможна на первичном уровне предоставления медицинской помощи. В 60-70% случаев пациент перенаправляется к узкому специалисту – гастроэнтерологу. Врач оценивает состояние больного и подбирает адекватный метод лечения.

При необходимости проведения оперативного вмешательства по причине наличия камней в протоках дополнительно требуется помощь абдоминального хирурга.

Методы диагностики

Диагностика патологии холедоха проводится в условиях стационара. На первичном приеме врач анализирует жалобы больного и собирает анамнез. Для установления причины проблемы и верификации локализации патологического очага проводятся следующие дополнительные диагностические процедуры:

- Общий и биохимический анализ крови.

- Анализ мочи.

- Посев кала на яйца гельминтов.

- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости. В норме на УЗИ определить место соединения общего печеночного и пузырного протока трудно. Однако при наличии камней в холедохе их легко увидеть.

При невозможности установить диагноз с помощью указанных методов дополнительно используются дорогостоящие процедуры – компьютерная и магнитно-резонансная томография. Визуализируется патологический участок с определением распространенности проблемы.

Лечение

Лечение патологии холедоха зависит от первопричины, вызвавшей отклонение от нормы. Качественная и своевременная диагностика обеспечивает оптимальный подбор терапевтических мероприятий.

Если причиной болезни выступает холедохолитиаз, тогда удаление камней проводится хирургическим путем. Применение медикаментозных средств носит вспомогательный характер для подготовки пациента к операции и ускорения выздоровления в будущем.

Хирургическое вмешательство проводится преимущественно лапароскопическим (малоинвазивным) путем. В брюшной стенке делается несколько проколов, сквозь которые врач вводит специализированные инструменты и удаляет камень с последующим зашиванием разрезов.

Используемые медикаменты:

- Антибиотики широкого спектра действия – цефалоспорины, фторхинолоны, пенициллины. Цель – уничтожение патогенных микробов и предотвращение послеоперационных осложнений.

- Обезболивающие средства – Ибупрофен, Кетанов.

- Противоглистные медикаменты – Альбендазол, Немозол, Вермокс.

При необходимости доктор назначает дополнительные средства в зависимости от особенностей клинической ситуации.

Онкологическая патология с нарушением функции холедоха требует комплексного лечения с применением лучевой и химиотерапии. Радикальное иссечение опухоли улучшает состояние больного. Отсутствие метастазов обеспечивает благоприятный прогноз.

Профилактика

Профилактика патологии билиарных проток базируется на нормализации питания пациента. Рацион должен содержать достаточное количество овощей, фруктов, жидкости. Уменьшается потребление жирной и жареной пищи, алкоголя.

Рекомендуется регулярное занятие спортом. Своевременно обращение к врачу при расстройстве функции органов пищеварения снижает риск развития патологии желчевыводящих путей.

Холедох – важная структура в теле человека. Нарушение функции соответствующего протока – сигнал о патологии всей пищеварительной системы. Своевременная диагностика и лечение способствуют улучшению качества жизни и выздоровлению больного.

Автор: Денис Волынский, врач,

специально для Zhkt.ru

Полезное видео про внепеченочные желчные протоки

Размер холедоха

Вконтакте

Одноклассники

Любой человек знает, где находится печень, о её роли в физиологии живого организма. А вот где находится холедох, что это? Это знают далеко не все. Вспомогательным органом пищеварения является жёлчный пузырь. Самая узкая его часть (шейка) переходит в пузырный проток и сливается с печёночным. Образуется ducts choledochus общий жёлчный проток, или просто говоря, холедох.

Он проходит по внешнему краю печени, между брюшинными листками в области гепатодуоденальной связки, опускаясь вниз между головкой поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишкой (12ПК). Затем проходит с внутренней стороны, сквозь заднюю стенку 12ПК и вливается в просвет кишки в области фатерового сосочка.

Физиологические показатели и строение общего желчного протока

Определённые физиологические стандарты имеет и холедох. Норма представлена следующими показателями: его длина должна составлять 2–12 см. Наблюдается зависимость этой характеристики от места впадения пузырного протока. Если печёночный проток удлинён, будет короче холедох. Что это значит? Только то, что длина протока индивидуальна. Диаметр меняется от большего показателя к меньшему по ходу следования. В начале он составляет 5-8 мм. Затем наблюдается изменение просвета, и в месте входа в кишку проток сужается до 3 мм. Толщина стенок составляет от 0,5 до 1,5 мм. При патологических состояниях за счёт разрастания соединительной ткани холедох может утолщаться до 3-4 мм.

Общий жёлчный проток состоит из 4 отделов.

- Супрадуоденальный. Протяжённость — до 4 см. Проходит по наружному краю печёночно-дуоденальной связки от участка впадения пузырного протока до верхнего края 12ПК.

- Ретродуоденальный. Протяжённость — 1-2 см. Проходит забрюшинно за 12ПК до касания с поджелудочной железой.

- Панкреатический. Протяжённость — до 3 см. Соприкасается с головкой поджелудочной железы и окружён ею.

- Интрадуоденальный. Протяжённость — 1-2 см. Располагается в стенке 12ПК.

Патологические изменения

Существует целый ряд патологических изменений общего жёлчного протока. Одним из них является дилатация холедоха. Дилатация от латинского dilatatio

определение, изменения и нормы на УЗИ

Желчь играет большую роль в кишечном пищеварении и усвоении питательных веществ. Заболевания желчного пузыря и его протоков значительно нарушают эти процессы. Читайте далее, что такое холедох в желчном пузыре и о чем говорят изменения его структуры, обнаруженные на УЗИ.

Желчь играет большую роль в кишечном пищеварении и усвоении питательных веществ. Заболевания желчного пузыря и его протоков значительно нарушают эти процессы. Читайте далее, что такое холедох в желчном пузыре и о чем говорят изменения его структуры, обнаруженные на УЗИ.

Желчный пузырь и его протоки – особенности строения

Клетки паренхимы печени – гепатоциты постоянно синтезируют желчь. В составе желчи преобладают холевая и дезоксихолевые кислоты, играющие важную роль в процессах пищеварения в кишечнике. Желчные кислоты эмульгируют жиры и обеспечивают среду, оптимальную для работы панкреатических и кишечных ферментов. Кроме того, они подавляют рост патогенной микрофлоры кишечника.

Прямой контакт клеток печени и желчных кислот нежелателен, так как они обладают токсическим действием на ткани. Поэтому образующаяся желчь оттекает от гепатоцитов по специальным внутрижелчным протокам, которые сливаясь друг с другом, образуют общий печеночный проток.

Желчный пузырь – место депонирования желчи. В нем она накапливается в отсутствии приемов пищи и выделяется по мере необходимости во время еды. Пузырный проток, сливаясь с общим печеночным протоком, образуют общий желчный проток, несущий секрет от печени и желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку.

Холедох – это и есть общий желчный проток, по которому печеночная и пузырная желчь поступает в кишечник. Место впадения холедоха в двенадцатиперстную кишку носит название фатерова соска (иначе – большой сосочек двенадцатиперстной кишки).

Что обеспечивает ток желчи

Перемещение желчи обеспечивается перепадом давления между двенадцатиперстной кишкой и желчевыводящими путями – движение идет в сторону меньшего давления. Помимо этого, большую роль в токе желчи играют сфинктеры – своеобразные «клапаны», состоящие из гладких мышц. Их сокращение препятствует движению секрета, расслабление – наоборот, способствует.

УЗИ желчного пузыря и его протоков

Ультразвуковое обследование структур желчевыводящей системы проводят одновременно с УЗИ печени и поджелудочной железы. Это позволяет полностью оценить состояние этих органов пищеварительной системы, так как их функционирование взаимозависимо и нарушения в работе одной железы повлекут за собой сбои в другой.

Метод позволяет контролировать состояние протоков после оперативных вмешательств в частности, диагностировать дилатацию холедоха после удаления желчного пузыря.

Подготовка к обследованию

Цель подготовки: снизить количество воздуха в полости кишечника. Желчный пузырь и холедох лежат в непосредственной близости от тонкой кишки, поэтому раздутые петли кишечника затруднят прохождение ультразвуковых волн, и визуализация компонентов желчевыделительной системы станет невозможна.

За 2–3 дня перед исследованием желательно перейти на диету, снижающую процессы газообразования в кишечнике. Из рациона исключаются продукты, провоцирующие метеоризм: капуста, сырые овощи, бобовые, ржаной хлеб, перловая и пшенная крупа. Для улучшения пищеварения в период подготовки рекомендован прием ферментных препаратов: Креон, Фестал, Мезим. Вечером накануне УЗИ поужинать нужно не позднее 7 часов вечера, чтобы к утру желчь успела накопиться.

Обследование проводится строго натощак, так как прием пищи и воды спровоцирует выделение желчи, сокращение желчного пузыря и уменьшение его в размерах. Это усложняет диагностику. Если исследование назначено на вторую половину дня, то примерно за 7–8 часов до него можно позавтракать.

Ход процедуры

Обследование проходит в положении пациента лежа на спине. Датчик устанавливается в области правого подреберья. В случае если петли кишечника закрывают обзор, больного попросят сделать глубокий вдох и задержать дыхание, а также перевернуться на левый бок.

Длительность процедуры не превышает 15 минут. Результаты выдаются на руки сразу после окончания диагностики.

Нормальные показатели

В норме холедох печени определяется как полый цилиндр с ровными внешними и внутренними стенками. Диаметр желчного протока варьирует от 2 мм (в самой узкой части) до 8 мм (верхняя граница нормы в самом широком участке). В просвете холедоха не должно определяться никаких посторонних образований. Толщина стенки протока не должна превышать 1,5 мм.

Полезное видео

Какие симптомы сигнализируют о проблемах с желчным пузырем можно узнать из этого видео.

Патологии, выявляемые при обследовании

Основные патологические изменения, которые диагностируются при УЗИ желчного пузыря и его протоков:

воспалительные процессы в желчевыделительной системе – холангит;

воспалительные процессы в желчевыделительной системе – холангит;- дилатация (расширение) протоков;

- холедохолитиаз – камни, локализующиеся непосредственно в желчевыводящих протоках.

Желчные протоки могут быть расширены из-за разных причин. Но все они приводят к повышению давления желчи как во внутрипеченочной системе, так в желчном пузыре.

Застой желчи наблюдается при рефлекторном спазме сфинктера Одди, расположенного в месте впадения холедоха в тонкий кишечник.

Камни в протоках также являются причиной их дилатации. Закупорка холедоха вызывает резкий рост давления желчи во внутрипеченочных протоках и их расширение. Прекращение нормального тока желчи – причина развития механической желтухи. Симптомы этой патологии: обесцвечивание кала, потемнение мочи, пожелтение кожи и белков глаз. Заболевание требует немедленного лечения, так как компоненты желчи оказывают токсическое действие на гепатоциты, приводя к их необратимым изменениям и развитию цирроза.

Сужение (стриктуры) желчных протоков развивается при внешнем травматическом воздействии на органы брюшной полости, последствиях хронических воспалительных процессов, глистной инвазии, опухолях как доброкачественной, так и злокачественной природы.

Основной метод лечения камней и полипов желчного пузыря, приводящих к нарушению оттока желчи – хирургический. С помощью эндоскопии или стандартного доступа через большой разрез выполняют удаление органа. Однако это не всегда дает желаемый результат. У значительной части больных происходит возврат симптомов: холедох остается расширен и после удаления желчного пузыря. Причина – рецидив холелитиаза, опухоли, развитие воспалительного процесса в протоках.

| Обтурация холедоха (синдром) | Непостоянные ноющие или коликобразные боли в правом подреберье. Интенсивность не зависит от приема пищи |

Гепатикохоледох норма размера | Нет Гепатиту!

>>

Холедох — это желчный проток, образованный из пузырного протока, который отводит желчь из желчного пузыря и общего печеночного протока. Печень состоит из внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоков. Желчные капилляры группируются в крупные протоки, образуя сегментарные желчные протоки. Которые в свою очередь объединены в левый и правый желчный проток, выходящий за границы печени, вместе они создают общий печеночный проток.

Пересекая поджелудочную железу, холедох присоединяется к двенадцатиперстной кишке, открывая канал в устье кишки. При ультразвуковом исследовании место соединения общего печеночного протока с пузырным протоком, определить сложно. При эхоскопии гепатикохоледох выглядит как овальное образование с четкими контурами. Норма холедоха составляет 8 мм в самом широком месте и 2 мм — в своей узкой части. Трубчатая структура гепатикохоледоха без патологий окрашена зеленоватым цветом, эластичная при пальпации и не имеет в просвете образования. Расширенный или суженный проток, утолщенные стенки холедоха, а также патологические образования в просвете являются признаками различных нарушений.

Патология, характеризующаяся суженным просветом, становится причиной нарушенного обратного оттока желчи в двенадцатиперстную кишку. Причины возникновения заболевания разделены на 3 группы:

СОВЕТЫ ВРАЧА! Как спасти свою печень?!

Захаров Николай Викторович, Доцент, к.м.н, врач-гепатолог, гастроэнтеролог

«Живые клетки дигидрокверцетина — это сильнейший помощник для печени. Его добывают только из смолы и коры дикой лиственницы. Я знаю лишь один препарат, в котором концентрация дигидрокверцетина максимальная. Это…»

Читать подробнее…

1. Травматической причиной является оперативное вмешательство, механическое повреждение, ожирение и лучевое облучение. 2. Воспалительный процесс, развивающий болезнь — склерозирующий холангит, хроническая форма панкреатита, описторхоз. 3. Опухолевая причина — онкология желчевыводящих органов, метастазы в печени.

Лечение стриктур холедоха сводится к наблюдению у хирурга и операбельному вмешательству.

Холедохолитиаз является видом желчнокаменной болезни, при котором конкременты присутствуют в холедохе. Камни попадают из желчного пузыря либо образуются в самом протоке. Одновременно с холедохолитиазом у больного может диагностироваться внутрипеченочный холелитиаз, при котором камни обнаруживаются в печеночных протоках. Зачастую небольшие по размеру конкременты мигрируют из желчного пузыря. Происходит это из-за увеличенного давления желчного пузыря и сокращения его стенок. Образование камней в самом холедохе наблюдается реже.

ВАЖНО ЗНАТЬ!Лучшее средство для восстановления печени. Нужно всего лишь 1 раз в день…

>>

Основной причиной формирования конкрементов является механическое повреждение при операциях или эндоскопических исследованиях. Причинами могут быть киста в холедохе, склерозирующий холангит, глистная инвазия, стриктуры, образованные в ходе воспалительных процессах. Камни частично или полностью закупоривают протоки, отток желчи из печени и желчного пузыря прекращается, что становится причиной воспаления. Небольшие камни могут эвакуироваться в просвет двенадцатиперстной кишки и выводиться из организма.

Симптомы холедохолитиаза:

Холедох норма после удаления желчного пузыря

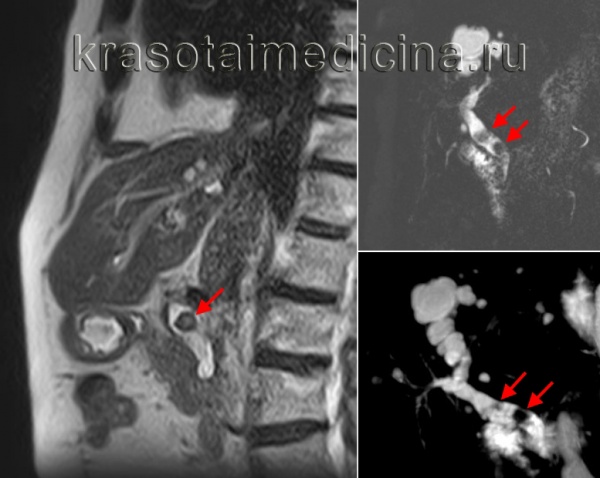

Холедохолитиаз – наличие в желчных протоках конкрементов, вызывающих нарушение желчеоттока. Симптомы холедохолитиаза определяются степенью перекрытия протока камнем и включают боль, желтуху, иногда повышение температуры тела. На начальных стадиях заболевание может проходить бессимптомно. Для постановки точного диагноза проводят УЗИ печени и желчного пузыря, холедохоскопию, эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию, чрескожную чреспеченочную холангиографию, МР-холангиопанкреатографию, оценивают биохимические пробы печени. Удаляют камни хирургическим путем либо эндоскопическим методом.

Общие сведения

Холедохолитиаз – это одна из форм желчнокаменной болезни, при которой камни образуются в холедохе или попадают туда из желчного пузыря. Конкременты в желчном пузыре – явление очень распространенное. Они встречаются приблизительно у трети женщин и у четверти мужчин на территории Европы и Северной Америки. Среди пациентов с желчнокаменной болезнью около 5-15% страдают холедохолитиазом. После удаления желчного пузыря риск холедохолитиаза увеличивается, но протекает он в таких случаях в основном бессимптомно. Важность этой проблемы также связана с частыми осложнениями, которые требуют неотложной помощи и создают риск для жизни пациента. Диагностику и лечение холедохолитиаза проводят в отделениях гастроэнтерологии и абдоминальной хирургии.

Причины холедохолитиаза

Основная причина холедохолитиаза – миграция камней небольшого размера из желчного пузыря в протоки. По статистике, данное явление провоцирует приблизительно 85% всех случаев заболевания. Перемещение конкрементов осуществляется за счет увеличения давления в желчном пузыре, усиления сократительной функции его стенок. Большое значение имеет размер камня: чем меньше конкремент, тем больше шансов, что он мигрирует в протоки.

Непосредственно в холедохе камни образуются приблизительно у 10-15% пациентов. Формируются они из-за воспаления протоков, их механических повреждений во время операции либо при инвазивном эндоскопическом обследовании. Также причиной может стать первичный склерозирующий холангит, кисты в желчных протоках, стриктуры, образовавшиеся после воспалительных заболеваний и манипуляций, глистные инвазии (гельминтозы).

В основе патогенеза холедохолитиаза лежит повышение давления в желчных протоках. В результате камень перемещается из одного отдела в другой, вызывая раздражение стенок, отек и дальнейшее перекрытие просвета холедоха. Если камень небольшой, а в холедохе и в области фатерова сосочка нет стриктур, он может самостоятельно выйти в просвет двенадцатиперстной кишки. В противном случае произойдет полная либо частичная закупорка желчного протока. В результате нарушается эвакуация желчи, холедох выше места закупорки расширяется, возникает воспаление, формируется благоприятная среда для роста бактерий.

Симптомы холедохолитиаза

Около 15% всех случаев холедохолитиаза протекают бессимптомно. Такое течение наблюдается у пациентов с удаленным желчным пузырем и в тех случаях, когда камни небольшого размера быстро эвакуируются из холедоха в двенадцатиперстную кишку, не вызывая закупорки, с которой связаны основные проявления заболевания.

Одним из первых симптомов холедохолитиаза является боль. Она носит глубокий висцеральный характер, частично напоминает боль при остром холецистите; может быть тупой, ноющей или достаточно резкой, с небольшими изменениями интенсивности. Боль локализуется в эпигастрии или в правом подреберье, часто отдает в спину. Когда камень опускается в область фатерова сосочка, болевой синдром может приобрести опоясывающий характер, как при остром панкреатите. Если в этом отделе камень не блокируется, он выходит в просвет двенадцатиперстной кишки, и все симптомы самостоятельно исчезают до следующего приступа.

Второй симптом холедохолитиаза – желтуха. Развивается она приблизительно через 12 часов после появления боли, иногда процесс может затянуться на сутки. При этом болевой синдром уменьшается или исчезает полностью. Особенность желтухи при холедохолитиазе – ее перемежающийся характер. Интенсивность желтизны кожи и слизистых то усиливается, то ослабевает. Это позволяет дифференцировать заболевание с раком головки поджелудочной железы, острыми вирусными гепатитами, лептоспирозом, которые тоже могут иногда протекать с выраженным болевым синдромом. При затяжном течении холедохолитиаза со значительной закупоркой протока у пациентов обесцвечивается кал, вплоть до ахолии, темнеет моча.

Осложняется холедохолитиаз холангитом, панкреатитом, при длительном течении – вторичным билиарным циррозом. При присоединении холангита (воспаления желчных путей), кроме основных симптомов, у больного наблюдается повышение температуры, признаки интоксикации (тошнота, рвота, сильная общая слабость). Иногда пациенты жалуются на интенсивную боль в спине. Панкреатит проявляется сильными болями с левой стороны либо болями опоясывающего характера, непрерывной рвотой, снижением перистальтики или полным парезом кишечника. В крови повышается уровень ферментов поджелудочной железы. Цирроз печени развивается долго, после частых рецидивов холедохолитиаза, осложнявшихся холангитом.

Диагностика холедохолитиаза

Для уточнения диагноза холедохолитиаза проводят ряд исследований. Начинают с УЗИ печени и желчного пузыря, биохимических проб печени. В анализе крови часто определяют повышенный уровень билирубина, щелочной фосфатазы. АЛТ, АСТ в большинстве случаев остаются в пределах нормы. Изменения в биохимическом составе крови могут быть незначительными, быстро приходят в норму, когда камень эвакуируется из просвета холедоха. При бессимптомном течении делают скрининговые исследования биохимии крови, при которых можно обнаружить периодические умеренные подъемы уровня билирубина и щелочной фосфатазы.

Лабораторные данные далеко не всегда могут помочь в постановке диагноза или определить степень обтурации протоков. Поэтому для уточнения наличия холедохолитиаза целесообразно проводить другие исследования. УЗИ печени и желчного пузыря позволяет обнаружить расширение протоков, признаки застоя желчи, конкременты в просвете холедоха или желчного пузыря. Если это исследование не дало полной картины, дополнительно проводят ЭРХПГ. Преимущество данной методики в том, что можно одновременно осуществить операцию по удалению камня из протока.

Одним из методов уточнения диагноза холедохолитиаза является чрескожная чреспеченочная холангиография. В сложных случаях проводят МР-холедохопанкреатографию. Компьютерная томография (КТ) желчевыводящих путей используется редко, так как она недостаточно информативна в данном случае.

Лечение холедохолитиаза

Наиболее часто при холедохолитиазе проводится экстракция конкрементов желчных протоков при РХПГ. Во время эндоскопии через сфинктер Одди вводят специальный баллонный катетер, который расширяет проток и дает возможность легко удалить камень. Если камень большой, проводят холедохотомию или сфинктеротомию. Методика ЭРХПГ позволяет удалить камень в 85% случаев. Конкременты размером больше 18 мм предварительно подвергают дроблению. Делают это с помощью механического литотриптора, методом лазерной либо магнитно-волновой литотрипсии. После дробления эффективность экстракции конкрементов желчных протоков при РХПГ повышается до 90%.

Когда невозможно удалить камень эндоскопическим методом, прибегают к хирургическому вмешательству. Операцию выполняют классическим методом или путем лапароскопии. Во время операции проводят холедохотомию или полное удаление желчного пузыря (холецистэктомию). Удалять желчный пузырь рекомендуют во всех случаях повторного возникновения холедохолитиаза. Консервативное лечение холедохолитиаза проводится редко, только в тех случаях, если оперативное вмешательство невозможно.

Прогноз при холедохолитиазе

В связи с тем, что холедохолитиаз часто дает осложнения, прогноз при этом заболевании довольно серьезный. Без своевременного лечения редко удается избежать обструкции, механической желтухи, холангита, в запущенных случаях — панкреатита и цирроза. Послеоперационные осложнения (особенно после классического открытого вмешательства) составляют около 15%, поэтому сейчас для лечения холедохолитиаза стараются чаще применять эндоскопическую и лапароскопическую методики.

После удаления камня рецидивы на протяжении пяти лет развиваются приблизительно у четверти всех пациентов. При повторном приступе холедохолитиаза рекомендуют удалять желчный пузырь. Для профилактики назначают урсодезоксихолевую кислоту. Принимать ее нужно не меньше, чем шесть месяцев в году, иначе эффективность лечения окажется сомнительной.

Внепеченочные желчные протоки начинаются с долевых протоков, соответствующие правой и левой долям печени. При их слиянии образуется общий печеночный проток (гепатикохоледох), длина его 3-5 см, он расположен близко к воротам печени и труднодоступен во время операции. Так как патология в нем встречается редко, то и оперативные вмешательства на нем обычно не проводятся.

При слиянии общего печеночного протока с пузырным протоком образуется общий желчный проток, который обычно называют кратко – холедох. Длина его до 10 см., толщина – 6 мм. Последний показатель очень важен, так как любое расширение холедоха говорит о нарушении оттока желчи (механическая желтуха), а после 12 мм говорит о механической желтухе требующей оперативного или эндоскопического разрешения

Холедох состоит из 4 частей:

1. Супродуоденальная часть (5-6 см.). Расположена в печеночно-дуоденальной связке, то есть в брюшной полости. У худощавых людей его можно увидеть просвечивающим через брюшину связки в виде трубчатого образования с тонкими стенками, по виду похожему на крупную вену.

Именно в этой части холедоха выполняется подавляюшее количество из всех оперативных вмешательств на желчных протоках: холедохотомия и ревизия протоков зондами, извлечение камней, введение контрастного вещества для интраоперационной холангиографии, дренирование холедоха, наложение анастомозов между холедохом и кишкой.

2. Ретродуоденальнаячасть. Холедох уходит за ДПК, а так как сама ДПК расположена забрюшинно, то и холедох расположен глубоко в забрюшинной клетчатке и недоступен для операций, кроме того холедох в этой части не покрыт брюшиной и все попытки наложения швов и анастомозов часто заканчиваются их несостоятельностью (т.е. швы просто разваливаются). Рядом проходит а. панкреатикодуоденалис, повреждение которой приводит к тяжелым кровотечениям.

3. Панкреатическая часть (2,5-3 см). Холедох проходит по задней поверхности поджелудочной железы, или чаще (90% случаев) погружен в ткань железы, как бы находясь в «желобе». Значение этого факта очень велико, т.к. любое заболевание поджелудочной железы, сопровождающееся увеличением ее объема: рак головки поджелудочной железы, острый отечный панкреатит, хронический индуративный панкреатит (фиброз поджелудочной железы) – приводит к развитию механической желтухи.

4. Дуоденальная (интрамуральная, ампулярная), небольшая часть холедоха непосредственно находящаяся в стенке ДПК. Наибольшее значение этой части определяется тем, что здесь холедох непосредственно взаимодействует с главным протоком поджелудочной железы (п. Вирсунга). Общий ход этих протоков открывается в нисходящей части ДПК в виде большого дуоденального (БДС) сосочка Имеется 4 основных варианта слияния этих протоков.

1- совместное впадение обоих протоков с образованием общей ампулы (в 55%) Рис. 1

2- слияние протоков в области большого доуденального сосочка, без общей ампулы (33%). Рис. 2.

3- раздельное впадение обоих протоков с расстоянием между ними 3-5мм (4%). Рис.3

4- слияние протоков на значительном расстоянии от фатерова соска (8%) Рис.4

Значение общей ампулы очень велико, благодаря общему ходу камни холедоха, застрявшие в БДС могут стать причиной нарушения оттока секрета железы и вызвать ее воспаление – острый панкреатит. Камни проходящие через БДС вызывают его повреждение, затем воспаление (папиллит), которое заканчивается стриктурой БДС и его стенозом. При стенозе БДС 3 ст., размер отверстия БДС соответствует «булавочной головке». В итоге постоянные нарушения оттока желчи приводит к частым приступам печеночной колики, острого холецистита, панкреатита, в поджелудочной железе возникают фиброзный и кистозные изменения. Кроме того возможно возникновение рефлюкса панкреатического сока в желчные протоки в результате чего возникает ферментативный холецистит.

Этиология ЖКБ: Так кто же заболевает ЖКБ и почему? В зарубежной литературе можно встретить и такое понятие, как правило пяти «F». От:

Forty (англ.) – сорок (возраст после 40)

Female (англ.) – женский

Fat (англ.) – жир (лица с повышенным питанием)

Fair (англ.) – блондин (Европеоидная раса)

Fertility (англ.) – плодородие (перенесенные беременности и роды, чем их больше — тем больше риск)

На самом деле этиология ЖКБ сложнее. В настоящее время ЖКБ часто встречается у людей в возрасте 20-30 лет, лиц мужского пола, худощавых. Выделяют несколько типов камней.

Холестериновые камни 80%– наиболее частый тип, состоит из холестерина, либо он является их основной частью. Камни светло-желтого цвета, легкие, не тонут в воде, горят. Именно за счет холестериновых камней происходит увеличение числа больных с ЖКБ во всем мире

Пигментные камни 10% – темные, состоят из солей билирубина. Происхождение их наследственно обусловлено, число их среди населения мало меняется.

Смешанные холестериновые-известковые-пигментные камни – состоят из кальциевых (известковых) солей, билирубина с включением различного количества холестерина (до 10%). На вид они носят пестрый характер, могут достигать размеров в 5-6 см и более. Изначально они имеют холестериновый характер, но со временем за 10-20-30 лет они дополнительно пропитываются солями кальция.

Возникновение холестериновых камней:Местомформирования камней практически всегда является желчный пузырь, там где происходит накопление и сгущение желчи. В течение суток печень вырабатывает приблизительно 800 мл желчи, большая ее часть накапливается в желчном пузыре, где жидкость активно всасывается, желчь становиться густая и вязкая. После приема пищи желчный пузырь рефлекторно сокращается (не менее 2/3 своего объема) и выбрасывает желчь в ДПК.

Желчные камни формируются из холестерина (Х), находящегося в желчи. Х, имеющийся в организме, выделяется гепатоцитами и вместе с желчью собирается в желчном пузыре. Х не растворим в воде и желчи, поэтому в желчь он поступает в виде коллоидных частиц «мицелл» – упакованный желчными кислотами и лецитином, они удерживаются его во взвешенном состоянии и не дают Х выпадать в осадок.

Если нарушается синтез желчных кислот (например это бывает при гиперэстрогении у беременных, изменений функции печени с возрастом и пр.), то их не хватает на формирования стабильных мицелл и Х выпадает в осадок в виде кристаллов и с этого момента в желчном пузыре начинается рост камней. Мелкие кристаллы Х называются «желчный сладж» и до определенного времени вместе с желчью могут покидать желчный пузырь. В последующем присоединяются воспалительные процессы, нарушение моторики пузыря, что еще больше способствует камнеобразованию, камни увеличиваются в размерах и процесс становиться необратимым.

Другой вариант — содержание желчных кислот нормальное, но очень высокое содержание Х в желчи (повышенное употребление Х в пищу, ожирение, высокий синтез Х при некоторых заболеваниях, например сахарном диабете). Т.е. желчных кислот и лицетина просто недостаточно для обработки такого большого количества Х и он также выпадает в осадок (относительная недостаточность желчных кислот).

Математически это может быть представлено в виде ХХК – холатохолестеринового коэффициента или соотношения холестерин /желчные кислоты. В норма он равен – «25,5», при его снижении риск ЖКБ возрастает. Если ХХК ниже «13» Х в 100% случаях выпадает в осадок.

Другими факторами способствующим камнеобразованию является снижение сократительной способности самого пузыря, нарушение координированной работы сфинктеров при некоторых заболеваниях.

Основными клиническими проявлениями ЖКБявляется печеночная колика и механическая желтуха (см. раздел Механическая желтуха), а присоединении инфекции на фоне печеночной колике приводит к возникновению острого холецистита (см. раздел О. холецистит).

Печеночная колика. Ее возникновение сопряжено с нарушением оттока желчи, перерастяжением висцеральной брюшины (желчный пузырь, капсула печени) и связанным с этим болевым синдромом. Основная причина печеночной колики это камни, застрявшие в шейке желчного пузыря или в «кармане Гартмана» — расширении желчного пузыря, расположенное рядом с его шейкой. Если камни мелкие они могут проникать в холедох и застревать в нем, обычно это происходит в области БДС, этому способствует наличие стриктуры БДС. После того, как камень «выйдет» из шейки желчного пузыря и вернется в просвет пузыря, либо пройдет через БДС в двенадцатиперстную кишку приступ печеночной колики заканчивается. Если боли продолжаются и появились клинические и лабораторные признаки воспаления, то можно говорить о присоединении инфекции и развитии острого холецистита.

Клиника: приступ печеночной колики часто провоцирует нарушение диеты, реже физическая нагрузка, но он может возникнуть без всякой видимой причины. Боль возникает в правом подреберье и эпигастрии. Боль сильная и острая. Характерным для печеночной колики является иррадиация болей в спину, правую лопатку, правое плечо и область шеи справа. Иногда возникает холецисто-кардиальный симптом, когда боли распространяются на область сердца, а у ряда больных боли провоцируют приступ стенокардии. Такие приступы могут повторяться, но после холецистэктомии боли в сердце исчезают.

Часто возникает тошнота и рвота

Объективно: пульс может быть учащен. Признаки воспаления (подъем Т, озноб, лейкоцитоз) отсутствуют. Живот в правом подреберье болезненный, напряжен, вплоть до появления симптомов раздражения брюшины. Желчный пузырь обычно не пальпируется.

Симптом Ортнера-Грекова – боли при поколачивании ребром ладони по правой реберной дуге.

Симптом Мерфи – при надавливании на область желчного пузыря пальцами больного просят сделать глубокий вдох. При этом диафрагма движется вниз, а живот поднимается, дно желчного пузыря наталкивается на пальцы обследующего, возникают сильные боли и вздох прерывается.

Симптом Мюсси-Георгиевского – сравнительное надавливание между ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы справа и слева. Иррадиация болей по правому диафрагмальному нерву приводит к усилению болей справа.

Лабораторные и инструментальные методы исследования.При развитии печеночной колики вследствие окклюзии шейки желчного пузыря анализы меняются мало. Количество лейкоцитов в норме или увеличено незначительно. При попадании конкремента может отмечаться рост билирубина за счет прямой фракции (в норме общий билирубин 20,8 мкмоль/л, прямого нет).

Из инструментальных методов при печеночной колике преимущественно используют УЗИ. При этом можно обнаружить камни в желчном пузыре и камень в шейке пузыря, увеличенный желчный пузырь (нормальные его размеры не превышают 8-10 см в длину). Другие изменения в виде утолщения и расслоения стенки пузыря, появление жидкости рядом с пузырем характерны уже для острого холецистита.

При развитии механической желтухи на УЗИ можно обнаружить расширение внепеченочных и внутрипеченочных желчных протоков (холедох в норме 6 мм), камень при этом обычно расположен в терминальной части холедоха, прикрыт ДПК и увидеть его обычно не удается.

Для уточнения причины механической желтухи возможно использование Эндоскопической Ретроградной Холангио Панкреато Графии (ЭРХПГ). Это исследование относиться к разряду высоких технологий и используется не у всех больных (см. раздел Методы исследования желчных протоков).

Методы холецистографии в виде дачи контраста в форме таблеток или В/В инфузий в настоящее время полностью утратили свое значение и не используются.

Лечение:Приступ печеночной колики может быть купирован назначением комбинации спазмолитиков и ненаркотических анальгетиков (Баралгин, Атропин, Платифилин, Бускопан, Спазмалгон и др.). После купирование приступа должен быть рассмотрен вопрос об оперативном вмешательстве. Наличие камней в желчном пузыре и перенесенный приступ печеночной колики (если таких приступов было много или они сопровождались возникновением холецистита — тем более) являются показанием к плановому выполнению операции – холецистэктомии. Эта операция преследует цель удалить желчные камни и желчный пузырь – как место образования камней.

Существует несколько способов удаления желчного пузыря: лапароскопический, мини – доступ, классические широкие доступы, но вне зависимости от доступа цель операции одна – удаление желчного пузыря вместе с камнями. И это в настоящий момент единственный способ лечения ЖКБ.

На момент написания данного руководства (2012г.) не существует способов консервативно лечения ЖКБ и не существует каких-либо медикаментов и иных средств, растворяющих камни в желчном пузыре. Не используется для лечения ЖКБ и ультразвуковое дробление камней (УЗ-литотрипсия), так как данный способ используется исключительно для лечения Мочекаменной болезни.

Если у больного камни желчного пузыря обнаружены на УЗИ случайно и никогда не вызывали болевых приступов то такие формы ЖКБ не являются показанием к оперативному лечению.

Холедохолитиаз возникает при прохождении желчного камня из пузыря в общий проток или при задержке камня, не замеченного при холангиографии или исследовании общего протока.

Камни в общем желчном протоке могут быть одиночными и множественными. Их выявляют при холецистэктомии в 10-20% случаев. После удаления желчного пузыря возможно образование камня в общем протоке, особенно при наличии стаза, вызванного обструкцией протока. Камни в холедохе находят приблизительно у 10-25% случаев холецистолитиаза. В некоторых хирургических отчетах о заболевании холедохолитиазом упоминается, что оно достигает 40%. Такие данные, по всей вероятности, обусловлены относительно более частым поступлением осложненных случаев в хирургические отделения.

Большинство конкрементов попадает в холедох из желчного пузыря. Камни в холедохе обыкновенно увеличиваются благодаря наслоениям солей, в первую очередь билирубината кальция. Иногда камни обнаруживаются только в протоке, хотя они первично образуются в желчном пузыре. Об это свидетельствует характер камней и дилатированный пузырный проток, который может быть толщиною с палец. При холедохолитиазе холедох обыкновенно бывает расширенным, хотя присутствие камней не исключается и в желчном протоке нормальной ширины.

Изредка наблюдается автохтонное образование конкрементов в холедохе, как правило, при инфекции и препятствии оттока желчи в двенадцатиперстную кишку вследствие присутствия камня в концевом отрезке холедоха, вентильного камня над сосочком Фатера или при стенозе сосочка. Автохтонные конкременты могут быть единичными или множественными. Они бесструктурны, имеют коричневатый оттенок, состоят из билирубината кальция и в большинстве случаев находятся в концевом отрезке желчеприемного протока. Еще чаще встречается скопление замазкообразных масс и мелких зерен, состоящих из билирубината кальция. Они могут заполнять не только желчеприемный проток, но нередко и печеночные протоки. В таком случае общий желчный проток и внутрипеченочные желчные протоки бывают дилатированными. Холедох может достигать ширины более 3 см, а его стенки бывают утолщенными вследствие хронического воспалительного процесса. При тяжелом воспалении желчеприемного протока он может содержать желчный шлам, состоящий из органических элементов — слущенного эпителия, фибрина и бактерий, которые слипаясь, могут служить ядром для образования нового камня. Отложение шлама наблюдается в особенности при застое загущенной желчи, в которой легко осаждаются литогенные вещества. Желчный шлам и аморфная замазкообразная масса могут маскировать камни, попавшие в желчеприемный проток из желчного пузыря.

Изменения в слизистой оболочке желчеприемного протока при литиазе могут быть незначительными. В некоторых же случаях, чаще всего при эндоскопии, на операционном столе обнаруживаются тяжелые воспалительные изменения в виде налетов фибрина, изъязвлений, оставшихся после желчных камней, и стенозов желчного протока. При застое желчь бывает зеленоватого оттенка, сильно сгущенной и часто содержит примесь гнойных хлопьев.

Клинические проявления болезни зависят от расположения камня в холедохе. Камень в супрадуоденальном отрезке холедоха бывает немым, так как при таком расположении не бывает признаков закупорки и застоя, а камень может оставаться в желчи во взвешенном состоянии, в особенности если холедох расширен. Так, например, рентгеновская картина дилатированного холедоха, наполненного многочисленными камнями, может показаться парадоксальной, так как клинические проявления могут быть незначительными. И, наоборот, ущемление камней в концевом отрезке холедоха, в большинстве случаев, имеет ярко выраженную клиническую картину, так как они бывают причиной неполной закупорки желчного протока и стаза со всеми последствиями. По данным, опубликованным в литературе, приблизительно одна треть случаев холедохолитиаза остается без клинических проявлений.

1. На коликообразные боли, в правом подреберье, с иррадиацией болей вправо и в спину.

2. На повышенную температуру, головную боль, ознобы.

При латентном холедохолитиазе больной не предъявляет жалоб или только жалуется на тупую боль под правой реберной дугой.

При диспепсической форме холедохолитиаза больной жалуется на нехарактерную давящую боль под правой реберной дугой или в надчревной области и на диспепсию — тошноту, отрыжку, газы и непереносимость жиров.

При холангитической форме характерным является повышение температуры тела, часто септического характера, что сопровождается желтухой.

Желтушность кожных покровов. При вентильных камнях желтуха может быть временной — при уменьшении воспаления, отечности холедоха камень выходит и желчеотделение восстанавливается.

При пальпации живота определяется болезненность в правом подреберье, при холангитической форме — увеличение печени, умеренная болезненность.

Клиническое течение осложненного холедохолитиаза тяжелое, так как, кроме поражения печени, при вторичном стенозе сосочка Фатера одновременно развивается поражение поджелудочной железы.

Анамнез: наличие желчно-каменной болезни, приступы холецистита и т.п.

Данные лабораторного исследования: — биохимический анализ крови: увеличение содержания билирубина, щелочной фосфатазы и трансаминаз

Данные инструментального исследования:

УЗИ: камни холедоха

Чрескожная, чреспеченочная холангиография или радиоизотопное исследование, КТ — визуализация камней холедоха.

холедохотомия (вскрытие общего желчного протока)

ревизия общего желчного протока, удаление камней, установка временного наружного дренажа общего желчного протока.

Для профилактики или лечения инфекционных осложнений назначают антибиотики. Весьма эффективно удаление конкрементов эндоскопическим методом.

Показания к вскрытию и ревизии общего желчного протока.

пальпация камня в просвете общего желчного протока

увеличение диаметра общего желчного протока

эпизоды желтухи, холангит, панкреатит в анамнезе

мелкие камни в желчном пузыре при широком пузырном протоке

холангиографические показания: дефекты наполнения во внутри- и внепеченочных желчных протоках; препятствие поступлению контрастного вещества в двенадцатиперстную кишку.

Временное наружного дренирование необходимо для снижения давления в желчевыводящей системе и предупреждения просачивания желчи в брюшную полость и развития перитонита:

Т-образный дренаж Кера

Г — образный дренаж Вишневского. Внутренний конец трубки направлен в сторону ворот печени. Дополнительное отверстие (для прохождения желчи в сторону двенадцатиперстной кишки) расположено в месте изгиба трубки. Для предупреждения преждевременного выпадения дренажа его подшивают кетгутов к стенке общего желчного протока.

Трубчатый дренаж Холстеда-Пиковского проводят в культю пузырного протока.

Острый и хронический панкреатит.

Билиарный цирроз печени.

Стеноз большого дуоденального сосочка.

Этиология острого панкреатита в данном случае — холедохолитиаз, однако возможны и другие сопутствующие факторы, которые также могут приводить и к холедохолитиазу и к острому панкреатиту — употребление алкоголя, употребление жирной пищи и т.д.

Классификация острого панкреатита.

отечная форма панкреатита (острый отек поджелудочной железы)

воспалительные процессы в желчевыделительной системе – холангит;

воспалительные процессы в желчевыделительной системе – холангит;