Классификация циррозов печени (Лос-Анджелес, 1994)

По этиологии:

Вирусный

Алкогольный

Аутоиммунный

Лекарственный

Первичный билиарный (холестатический)

Вторичный билиарный (внепечёночная обструкция желчных протоков)

Застойный (кардиальный)

Метаболический (гемохроматоз, болезнь Коновалова-Вильсона, дефицит ά1- антитрипсина и др.)

По морфологическим признакам

Микронодуллярный, или мелкоузловой (узлы регенерации до 3 мм)

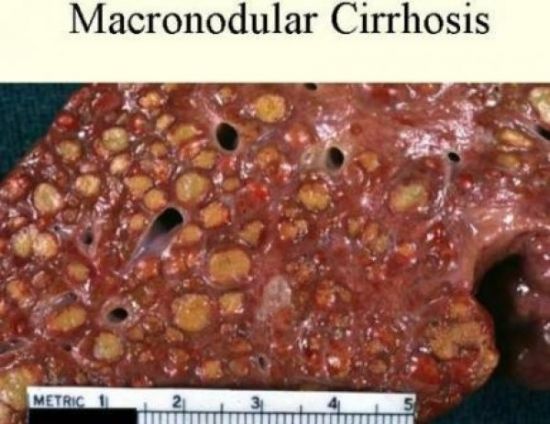

Макронодуллярный, крупноузловой (узлы свыше 3 мм)

Смешанный (присутствуют оба типа узлов)

По клиническим характеристикам

Стадии: начальная, выраженных клинических проявлений, терминальная

Фазы:

активная (минимальная, умеренная, высокая), неактивная

Степени функциональных нарушений:

лёгкая, средняя, тяжёлая

Выраженность портальной гипертензии:

скрытая, умеренная, резко выраженная; подпечёночная, внутри-, надпечёночная, смешанная

Наличие синдромов:

гепатолиенального, гепаторенального, гепатопанкреатического

Осложнения:

отёчно-асцитический синдром, геморрагический синдром, гиперспленизм, печёночная энцефалопатия (кома)

Клиника цирроза печени

В клинике ЦП присутствуют признаки патологического процесса, лежащего в его этиологии (гепатит, алкогольный стеатогепатоз и др.).

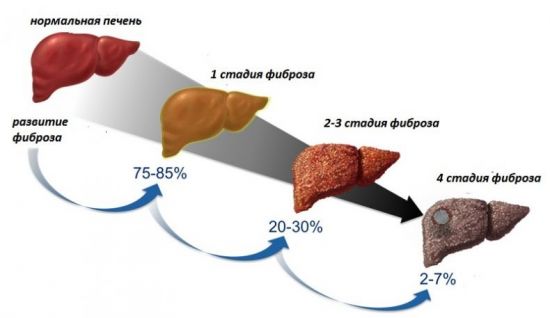

Течение цирроза будет обусловлено как его этиологией, так и степенью активности, проводимым лечением, образом жизни больного и другими факторами. При благоприятном течении активность ЦП минимальна, прогрессирование заболевания происходит медленно, до периода декомпенсации проходит десятилетия. Напротив, при высокой активности процесса этот период продолжается 1-2 года.

При циррозах вирусной и аутоиммунной этиологии, основные синдромы одноименных гепатитов (цитолитический, мезенхимально-воспалительный, холестатический, геморрагический, диспепсический, астеновегетативный) сохраняются, но меняется их выраженность (в ту или другую сторону). В то же время появляются новые специфичные для цирроза печени синдромы.

Так, отмечается уменьшение проявлений цитолитического синдрома, что вероятнее всего связано с уменьшением вирусной активности. Часто отмечается увеличение холестатического синдрома на фоне изменения архитектоники печени и нарушения функции гепатоцитов.

Закономерно нарастание геморрагического синдрома, характеризующего нарушение кроветворения, и во многом обусловленного портальной гипертензией.

Возможно присоединение болевого синдрома (выраженная гепатомегалия, спазм, дистензия, перитонит, ишемия, тромбоз воротной вены, напряжённый асцит).

Специфичным для цирроза печени являются синдром портальной гипертензии, обусловленный нарушением кровоснабжения печени и шунтированием крови. Он проявляется дополнительными порто-кавальными и другими анастомозами, варикозно расширенными венами пищевода, желудка, прямой кишки, асцитом, анасаркой, спленомегалией.

Характерна для ЦП, но не специфична гепатомегалия (в поздних стадиях уменьшение размеров) – у 80-90% пациентов и уплотнение печени.

Ведущим специфичным синдромом в клинике является синдром недостаточности гепатоцитов. Выраженность этого синдрома пропорциональна степени тяжести цирроза и характеризует значительное нарушение основных функций печени – белково-синтетической, детоксикационной, гормонально-синтетической, гемостатической, пищеварительной и других. Гепатоцеллюлярная недостаточность сопровождается похуданием больных с проявлениями белковой, жировой дистрофии, гинекомастией у мужчин, телеангиоэктазиями, пальмарной эритемой, геморрагическими проявлениями, нарушениями в нервной системе, изменениями в биохимическом составе крови и т.д.

Спленомегалия, обусловленная портальной гипертензией, переходит в гиперспленизм, связанный с нарушением кроветворной функции селезенки и проявляющийся тяжелой анемией и панцитопенией.

Гепаторенальный, гепатопанкреатический синдромы являющиеся осложнениями цирроза характеризуются нарушением функции этих органов вследствие шунтирования их кровоснабжения.

Ранними достоверными признаками ЦП считаются:

телеангиоэктазии, пальмарная эритема, гинекомастия (у мужчин), гепатомегалия с уплотненным, фестончатым краем печени.

В анамнезе, как правило, при активном опросе больных отмечается перенесенный гепатит, алкоголизм, периодический метеоризм, нарушение цвета мочи (потемнение), кала (осветление).

Поздние проявления ЦП являются:

Признаки явной портальной гипертензии: варикозное расширение вен пищевода, желудка, прямой кишки, спленомегалия. Асцит, анасарка, «голова Медузы».

На поздних стадиях цирроза появляется трофологическая недостаточность – нарушение белково- синтетической функции печени, признаки дисбаланса потребления и поступления питательных веществ. Она проявляется квашиоркором (белковой недостаточностью крови и внутренних органов) и маразмом (истощением соматического пула белков и запасов жира).

Диагностика цирроза печени.

Важнейшей характеристикой функции гепатоцитов является биохимия крови. Характерные признаки гепатоцеллюлярной недостаточности:

Снижение общего белка, альбуминов

Увеличение белково-осадочных проб. Тимоловая, сулемовая (в 10 и более раз)

Увеличение уровня маркеров холестаза в крови – билирубин (общий и прямой), щелочная фосфатаза, ГГТП

повышение уровня фермента холинэстеразы (ХЭ) крови, изменение бромсульфалеиновой пробы (задержка его выделения более 25% при N 5%)

Нарушение гемостаза: снижение ПТИ, увеличение ЧТВ и др.

Необходимые дополнительные обследования для верификации диагноза.

Простым и доступным методом визуализации варикоза является ФГДС.

С помощью УЗИ определяются размеры и структура печени, выявляются крупные узлы регенерации. Этот метод позволяет определить ранние признаки портальной гипертензии.

КТ печени и желчевыводящих путей и ЭРПХГ показаны при необходимости дифференциального диагноза с вторичным билиарным ЦП и внепеченочным холестазом другой этиологии.

Информативно для определения узлов регенерации также сканирование печени и селезенки.

С помощью лапароскопии с пункционной биопсией печени проводится верификация диагноза, определяется степень активности цирроза, может быть уточнена этиология.

Целиакография и спленопорторгафия (контрастные методы исследования для визуализации кровоснабжения печени) применяются только в случае предстоящей шунтирующей операции.

Цирроз печени. Редкие формы.

Первичный билиарный ЦП.

Редкая форма ЦП (распространенность 25-30 на 1 млн. населения).

Болеют чаще женщины от 40 лет до 60 лет.

В патогенезе заболевания деструктивный холангит, характеризующийся образованием аутоантител к мембране митохондрий клеток желчного эпителия.

Основной клинический синдром – холестатический.

В крови определяется высокое содержание маркеров холестаза (билирубин, ЩФ, ГГТП), АЛТ, иммунологическое исследование выявляет антимитохондриальные антитела.

Вторичный билиарный ЦП.

Распространенность его неизвестна. Процесс всегда является вторичным на фоне длительно существующего холестаза при обструкции желчевыводящих путей (ЖКБ, калькулезный холецистит, стриктуры протоков и т.д.).

В клинике заболевания холестатический синдром часто сочетается с болевым (боли в правом подреберье, обусловленные повышением внутрипротокового давления).

При этой форме ЦП лабораторные маркеры холестаза положительны, но аутоантитела не выявляются. Дополнительные методы исследования (КТ, УЗИ, ЭРПХГ) позволяют определить обструкцию крупных желчных протоков.

Дифференциальный диагноз

Различные по этиологии циррозы дифференцируются между собой, а также с гепатитами, опухолями печени.

Цирроз-рак (малигнизация или первичная опухоль) диагностируется с помощью указанных выше критериев и дополнительных методов исследования — КТ, лапароскопии, определения онкомаркеров (альфа-фетопртотеин).

Лечение циррозов печени

Этиотропное лечение включает: устранение алкоголя, лечение вирусных гепатитов интерферонами и нуклеозидами, (класс А по шкале Чайлд-Пью, см ниже), при ЦП группы B,C – противовирусное лечение не показано из за возможных осложнений.

Глюкокортикостероиды — преднизолон (30-40 мг/сут.), будесонид могут использоваться при исходах аутоиммунных гепатитов, а также для лечения гиперспленизма.

Необходимы устранение вторичного холестаза (ВБЦ), отказ от гепатотоксичных препаратов.

Патогенетическое лечение ЦП не разработано. Базисная терапия направлена на коррекцию и сдерживание основных синдромов: портальной гипертензии, гепатоцеллюлярной недостаточности, холестаза, геморрагического синдрома; профилактику и лечение осложнений ЦП — печеночной энцефалопатии, гиперспленизма, инфекционных осложнений и др.

Лечение портальной гипертензии направлено на устранение отечно-асцитического синдрома, профилактику кровотечений из варикозных вен. С этой целью назначается длительный прием диуретиков, неселективных B- адреноблокаторов, нитратов. Проведение шунтирующих операций уменьшает проявления портальной гипертензии.

Лечение гепатоцеллюлярной недостаточности включает регуляцию белкового, жирового обмена, восполнение дефицита витаминов, улучшение метаболизма. Показано парентеральное питание, назначение альбумина, аминокислот, витаминов, микроэлементов, гепатопротекторов.

Для устранения внутрипеченочного холестаза и связывания желчных кислот применяются гепатопротекторы (эссенциале, гептрал), урсодезоксихолевая кислота, жирорастворимые витамины D,E,K, холестирамин, энтеросорбенты; внепечёночный холестаз требует хирургического лечения.

Осложнения циррозов

Наиболее тяжелыми осложнениями ЦП являются:

Отёчно-асцитический синдром

Желудочно-кишечные кровотечения

Гиперспленизм

Печеночная энцефалопатия. Кома

Инфекционные осложнения. Спонтанный бактериальный перитонит

Гепатоцеллюлярная карцинома

С целью коррекции геморрагического синдрома, профилактики и лечения жизнеугрожающих кровотечений применяются гемостатические препараты (децинон, АКК, хлористый кальций, вазопрессин, соматостатин, нативная плазма, кровь) и хирургические методы: эндоскопическая коагуляция, лигирование, эмболизация и склерозирование варикозных вен (перспективный метод)

При печеночной энцефалопатии, с целью детоксикации, уменьшения аммонийгенеза, профилактика комы назначаются: диета с органичением белка до 30-20 г/сут., высокие очистительные клизмы, лактулоза (дюфалак). Введение орнитин-аспартата, аргинин-малата и других АК с разветвлённой цепью в/в капельно, снижают катаболизм белка, улучшают обмен в головном мозге.

Регуляция кислотно–щелочного равновесия осуществляется с помощью бикарбоната натрия, введения электролитов.

С целью эффективной детоксикации также применяются плазмаферез и другие экстракорпоральные методы.

Лечение гиперспленизма направлено на устранение анемии, подавление токсического действия селезёнки на кроветворение, назначаются препараты железа, метилурацил, пентоксил, преднизолон. При неэффективности консервативной терапии проводится спленэктомия.

Лечение и профилактика инфекционных осложнений ЦП включает деконтаминацию кишечника антибактериальными препаратами — аминогликозиды, метронидазол, рифаксимин, ципрофлоксацин. Назначаются высокие очистительные клизмы, лактулоза, кишечные эубиотики (хелак, бифи-форм, линекс и др.)

Прогноз при циррозе печени

Прогностическая шкала Чайлд-Пью (оценки тяжести ЦП)

Критерии | А | В | С |

Билирубин | 28-45мкм*л | 45,1-67,3 | Более 67,2 |

Альбумин | Более 50% | 40-50% | Менее 40% |

Протромб. Индекс ПТИ | 80-110% | 60-79% | Менее 60% |

Асцит | нет | Небольшой транзиторный | Большой торпидный |

Энцефалопатия | нет | Возникает периодически | Кома |

Варикозное расширение вен | До 2мм | 3-4 мм | 5 мм и более |

Один критерий класса А – 1 балл, В – 2 балла, С – 3 балла

Прогноз оценивается по сумме баллов: класс А – 6-7 баллов, класс В – 8-11 баллов, класс С — 12 и более

Больные ЦП в среднем живут 10 лет, класса В до 5 лет, класса С – 1-2 года

Больные с ЦП вирусной этиологии класса А подлежат противовирусной терапии, класса В и С любой этиологии – трансплантации печени

Профилактика ЦП.

Учитывая значение гепатитов различной этиологии в генезе циррозов, важнейшими мерами профилактики являются устранение факторов риска ХГ, их своевременная диагностика и лечение, вакцинация гепатита В.

Классификация циррозов печени (Лос-Анджелес, 1994)

По этиологии:

Вирусный

Алкогольный

Аутоиммунный

Лекарственный

Первичный билиарный (холестатический)

Вторичный билиарный (внепечёночная обструкция желчных протоков)

Застойный (кардиальный)

Метаболический (гемохроматоз, болезнь Коновалова-Вильсона, дефицит ά1- антитрипсина и др.)

По морфологическим признакам

Микронодуллярный, или мелкоузловой (узлы регенерации до 3 мм)

Макронодуллярный, крупноузловой (узлы свыше 3 мм)

Смешанный (присутствуют оба типа узлов)

По клиническим характеристикам

Стадии: начальная, выраженных клинических проявлений, терминальная

Фазы:

активная (минимальная, умеренная, высокая), неактивная

Степени функциональных нарушений:

лёгкая, средняя, тяжёлая

Выраженность портальной гипертензии:

скрытая, умеренная, резко выраженная; подпечёночная, внутри-, надпечёночная, смешанная

Наличие синдромов:

гепатолиенального, гепаторенального, гепатопанкреатического

Осложнения:

отёчно-асцитический синдром, геморрагический синдром, гиперспленизм, печёночная энцефалопатия (кома)

Клиника цирроза печени

В клинике ЦП присутствуют признаки патологического процесса, лежащего в его этиологии (гепатит, алкогольный стеатогепатоз и др.).

Течение цирроза будет обусловлено как его этиологией, так и степенью активности, проводимым лечением, образом жизни больного и другими факторами. При благоприятном течении активность ЦП минимальна, прогрессирование заболевания происходит медленно, до периода декомпенсации проходит десятилетия. Напротив, при высокой активности процесса этот период продолжается 1-2 года.

При циррозах вирусной и аутоиммунной этиологии, основные синдромы одноименных гепатитов (цитолитический, мезенхимально-воспалительный, холестатический, геморрагический, диспепсический, астеновегетативный) сохраняются, но меняется их выраженность (в ту или другую сторону). В то же время появляются новые специфичные для цирроза печени синдромы.

Так, отмечается уменьшение проявлений цитолитического синдрома, что вероятнее всего связано с уменьшением вирусной активности. Часто отмечается увеличение холестатического синдрома на фоне изменения архитектоники печени и нарушения функции гепатоцитов.

Закономерно нарастание геморрагического синдрома, характеризующего нарушение кроветворения, и во многом обусловленного портальной гипертензией.

Возможно присоединение болевого синдрома (выраженная гепатомегалия, спазм, дистензия, перитонит, ишемия, тромбоз воротной вены, напряжённый асцит).

Специфичным для цирроза печени являются синдром портальной гипертензии, обусловленный нарушением кровоснабжения печени и шунтированием крови. Он проявляется дополнительными порто-кавальными и другими анастомозами, варикозно расширенными венами пищевода, желудка, прямой кишки, асцитом, анасаркой, спленомегалией.

Характерна для ЦП, но не специфична гепатомегалия (в поздних стадиях уменьшение размеров) – у 80-90% пациентов и уплотнение печени.

Ведущим специфичным синдромом в клинике является синдром недостаточности гепатоцитов. Выраженность этого синдрома пропорциональна степени тяжести цирроза и характеризует значительное нарушение основных функций печени – белково-синтетической, детоксикационной, гормонально-синтетической, гемостатической, пищеварительной и других. Гепатоцеллюлярная недостаточность сопровождается похуданием больных с проявлениями белковой, жировой дистрофии, гинекомастией у мужчин, телеангиоэктазиями, пальмарной эритемой, геморрагическими проявлениями, нарушениями в нервной системе, изменениями в биохимическом составе крови и т.д.

Спленомегалия, обусловленная портальной гипертензией, переходит в гиперспленизм, связанный с нарушением кроветворной функции селезенки и проявляющийся тяжелой анемией и панцитопенией.

Гепаторенальный, гепатопанкреатический синдромы являющиеся осложнениями цирроза характеризуются нарушением функции этих органов вследствие шунтирования их кровоснабжения.

Ранними достоверными признаками ЦП считаются:

телеангиоэктазии, пальмарная эритема, гинекомастия (у мужчин), гепатомегалия с уплотненным, фестончатым краем печени.

В анамнезе, как правило, при активном опросе больных отмечается перенесенный гепатит, алкоголизм, периодический метеоризм, нарушение цвета мочи (потемнение), кала (осветление).

Поздние проявления ЦП являются:

Признаки явной портальной гипертензии: варикозное расширение вен пищевода, желудка, прямой кишки, спленомегалия. Асцит, анасарка, «голова Медузы».

На поздних стадиях цирроза появляется трофологическая недостаточность – нарушение белково- синтетической функции печени, признаки дисбаланса потребления и поступления питательных веществ. Она проявляется квашиоркором (белковой недостаточностью крови и внутренних органов) и маразмом (истощением соматического пула белков и запасов жира).

Диагностика цирроза печени.

Важнейшей характеристикой функции гепатоцитов является биохимия крови. Характерные признаки гепатоцеллюлярной недостаточности:

Снижение общего белка, альбуминов. Увеличение глобулинов.

Увеличение белково-осадочных проб. Тимоловая, сулемовая (в 10 и более раз)

Увеличение уровня маркеров холестаза в крови – билирубин (общий и прямой), щелочная фосфатаза, ГГТП

повышение уровня фермента холинэстеразы (ХЭ) крови, изменение бромсульфалеиновой пробы (задержка его выделения более 25% при N 5%)

Нарушение гемостаза: снижение ПТИ, увеличение ЧТВ и др.

Необходимые дополнительные обследования для верификации диагноза.

Простым и доступным методом визуализации варикоза является ФГДС.

С помощью УЗИ определяются размеры и структура печени, выявляются крупные узлы регенерации. Этот метод позволяет определить ранние признаки портальной гипертензии.

КТ печени и желчевыводящих путей и ЭРПХГ показаны при необходимости дифференциального диагноза с вторичным билиарным ЦП и внепеченочным холестазом другой этиологии.

Информативно для определения узлов регенерации также сканирование печени и селезенки.

С помощью лапароскопии с пункционной биопсией печени проводится верификация диагноза, определяется степень активности цирроза, может быть уточнена этиология.

Целиакография и спленопорторгафия (контрастные методы исследования для визуализации кровоснабжения печени) применяются только в случае предстоящей шунтирующей операции.

Цирроз печени. Редкие формы.

Первичный билиарный ЦП.

Редкая форма ЦП (распространенность 25-30 на 1 млн. населения).

Болеют чаще женщины от 40 лет до 60 лет.

В патогенезе заболевания деструктивный холангит, характеризующийся образованием аутоантител к мембране митохондрий клеток желчного эпителия.

Основной клинический синдром – холестатический.

В крови определяется высокое содержание маркеров холестаза (билирубин, ЩФ, ГГТП), АЛТ, иммунологическое исследование выявляет антимитохондриальные антитела.

Вторичный билиарный ЦП.

Распространенность его неизвестна. Процесс всегда является вторичным на фоне длительно существующего холестаза при обструкции желчевыводящих путей (ЖКБ, калькулезный холецистит, стриктуры протоков и т.д.).

В клинике заболевания холестатический синдром часто сочетается с болевым (боли в правом подреберье, обусловленные повышением внутрипротокового давления).

При этой форме ЦП лабораторные маркеры холестаза положительны, но аутоантитела не выявляются. Дополнительные методы исследования (КТ, УЗИ, ЭРПХГ) позволяют определить обструкцию крупных желчных протоков.

Дифференциальный диагноз

Различные по этиологии циррозы дифференцируются между собой, а также с гепатитами, опухолями печени.

Цирроз-рак (малигнизация или первичная опухоль) диагностируется с помощью указанных выше критериев и дополнительных методов исследования — КТ, лапароскопии, определения онкомаркеров (альфа-фетопртотеин).

Лечение циррозов печени

Этиотропное лечение включает: устранение алкоголя, лечение вирусных гепатитов интерферонами и нуклеозидами, (класс А по шкале Чайлд-Пью, см ниже), при ЦП группы B,C – противовирусное лечение не показано из за возможных осложнений.

Глюкокортикостероиды — преднизолон (30-40 мг/сут.), будесонид могут использоваться при исходах аутоиммунных гепатитов, а также для лечения гиперспленизма.

Необходимы устранение вторичного холестаза (ВБЦ), отказ от гепатотоксичных препаратов.

Патогенетическое лечение ЦП не разработано. Базисная терапия направлена на коррекцию и сдерживание основных синдромов: портальной гипертензии, гепатоцеллюлярной недостаточности, холестаза, геморрагического синдрома; профилактику и лечение осложнений ЦП — печеночной энцефалопатии, гиперспленизма, инфекционных осложнений и др.

Лечение портальной гипертензии направлено на устранение отечно-асцитического синдрома, профилактику кровотечений из варикозных вен. С этой целью назначается длительный прием диуретиков, неселективных B- адреноблокаторов, нитратов. Проведение шунтирующих операций уменьшает проявления портальной гипертензии.

Лечение гепатоцеллюлярной недостаточности включает регуляцию белкового, жирового обмена, восполнение дефицита витаминов, улучшение метаболизма. Показано парентеральное питание, назначение альбумина, аминокислот, витаминов, микроэлементов, гепатопротекторов.

Для устранения внутрипеченочного холестаза и связывания желчных кислот применяются гепатопротекторы (эссенциале, гептрал), урсодезоксихолевая кислота, жирорастворимые витамины D,E,K, холестирамин, энтеросорбенты; внепечёночный холестаз требует хирургического лечения.

Осложнения циррозов

Наиболее тяжелыми осложнениями ЦП являются:

Отёчно-асцитический синдром

Желудочно-кишечные кровотечения

Гиперспленизм

Печеночная энцефалопатия. Кома

Инфекционные осложнения. Спонтанный бактериальный перитонит

Гепатоцеллюлярная карцинома

С целью коррекции геморрагического синдрома, профилактики и лечения жизнеугрожающих кровотечений применяются гемостатические препараты (децинон, АКК, хлористый кальций, вазопрессин, соматостатин, нативная плазма, кровь) и хирургические методы: эндоскопическая коагуляция, лигирование, эмболизация и склерозирование варикозных вен (перспективный метод)

При печеночной энцефалопатии, с целью детоксикации, уменьшения аммонийгенеза, профилактика комы назначаются: диета с органичением белка до 30-20 г/сут., высокие очистительные клизмы, лактулоза (дюфалак). Введение орнитин-аспартата, аргинин-малата и других АК с разветвлённой цепью в/в капельно, снижают катаболизм белка, улучшают обмен в головном мозге.

Регуляция кислотно–щелочного равновесия осуществляется с помощью бикарбоната натрия, введения электролитов.

С целью эффективной детоксикации также применяются плазмаферез и другие экстракорпоральные методы.

Лечение гиперспленизма направлено на устранение анемии, подавление токсического действия селезёнки на кроветворение, назначаются препараты железа, метилурацил, пентоксил, преднизолон. При неэффективности консервативной терапии проводится спленэктомия.

Лечение и профилактика инфекционных осложнений ЦП включает деконтаминацию кишечника антибактериальными препаратами — аминогликозиды, метронидазол, рифаксимин, ципрофлоксацин. Назначаются высокие очистительные клизмы, лактулоза, кишечные эубиотики (хелак, бифи-форм, линекс и др.)

Прогноз при циррозе печени

Прогностическая шкала Чайлд-Пью (оценки тяжести ЦП)

Критерии | А | В | С |

Билирубин | 28-45мкм*л | 45,1-67,3 | Более 67,2 |

Альбумин | Более 50% | 40-50% | Менее 40% |

Протромб. Индекс ПТИ | 80-110% | 60-79% | Менее 60% |

Асцит | нет | Небольшой транзиторный | Большой торпидный |

Энцефалопатия | нет | Возникает периодически | Кома |

Варикозное расширение вен | До 2мм | 3-4 мм | 5 мм и более |

Один критерий класса А – 1 балл, В – 2 балла, С – 3 балла

Прогноз оценивается по сумме баллов: класс А – 6-7 баллов, класс В – 8-11 баллов, класс С — 12 и более

Больные ЦП в среднем живут 10 лет, класса В до 5 лет, класса С – 1-2 года

Больные с ЦП вирусной этиологии класса А подлежат противовирусной терапии, класса В и С любой этиологии – трансплантации печени

Профилактика ЦП.

Учитывая значение гепатитов различной этиологии в генезе циррозов, важнейшими мерами профилактики являются устранение факторов риска ХГ, их своевременная диагностика и лечение, вакцинация гепатита В.

по CHILD-PUGH, этиологическая и другие

Цирроз печени – это хроническое необратимое заболевание, в следствие которого функциональные ткани заменяются на фиброзные.

Цирроз печени – это хроническое необратимое заболевание, в следствие которого функциональные ткани заменяются на фиброзные.

Орган изменяет размеры и не может выполнять свои непосредственные функции в полном объеме, что зачастую приводит к смертельному итогу. Но если своевременно обратится за квалифицированной помощью к специалистам и курс лечения подобрать верно, вполне вероятно полное выздоровление пациента.

Этиологическая классификация

Справка. В зависимости от того, выяснена причина появления заболевания или не установлена, его классифицируют на цирроз с известной этиологией, со спорной и с неизвестной.

По этой классификации данный недуг делится на следующие подтипы:

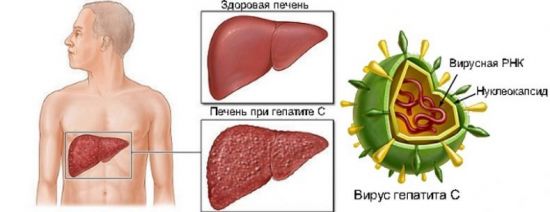

- Вирусный – основанием для его появления и развития становятся возбудители гепатита типа B, C, D.

- Алкогольный – проявляется у людей, злоупотребляющих спиртосодержащими напитками.

- Первичный билиарный – характеризуется аутоиммунной патологией, с возникновением которой происходит полное или частичное разрушение мелких желчных каналов, которые располагаются внутри органа. В следствие этого желчь престает циркулировать внутри органа.

- Вторичный билиарный – итог повреждения прохождения желчи за пределами печени под действием некоторых негативных факторов (лимфоузлы увеличиваются в размерах, появляются опухоли, фиброзные поражения).

- Токсический – его вызывают поражения различными ядовитыми веществами. Некоторые лекарственные препараты, при определенных обстоятельствах, могут также вызвать цирроз.

- Генетически обусловленный – проявляется в следствии некоторых врожденных отклонений, из-за которых значительно снижается функциональность печени на клеточном уровне.

- Паразитарный – причиной для его образования являются разнообразные паразиты.

- Туберкулезный – появляется в связи с туберкулезом печени.

- Сифилитический – может проявиться исключительно в случае сифилиса у новорожденного.

- Криптогенный – это цирроз, этиология которого неизвестна. К нему также относится первичный билиарный вид цирроза.

Морфологическая классификация

Классификация:

Классификация:

- мелкоузловой цирроз печени проявляется в виде маленьких узелков внутри органа, размер которых равен от 1 до 3 мм;

- крупноузловой цирроз – размер образований в ткани печени составит более 3 мм;

- неполная форма цирроза– поражаются, главным образом, межпеченочные перегородки;

- смешанная форма отличается одновременным проявлением вышеуказанных морфологических симптомов морфологического типа.

Стадии цирротических процессов

Существует 4 стадии данных процессов:

- 1 стадия. Симптомы заболевания очень часто отсутствуют – пациент может только периодически чувствовать тяжесть и незначительную боль в области правого подреберья. Лечение на данной стадии имеет наибольшую эффективность при своевременном диагностировании.

- 2 стадия. Она называется субкомпенсированной. Это обозначает повышенный рост погибших гепатоцитов. На данном этапе формирования недуга пациент постепенно начинает обнаруживать некоторые симптомы заболевания – происходит существенное уменьшение массы тела, повышается утомляемость, возникает диарея, может появиться слабость общего характера и периодически повторяющиеся приступы тупой боли в районе правого подреберья. Диагностируется отсутствие аппетита, объем пищи становится значительно меньше. Каловые массы становятся светло-серыми, моча, наоборот, приобретает темно-коричневый оттенок. Эти симптомы вызывает нарушение оттока желчи — она не выводится из организма совместно с фекалиями, а остается в моче. У женщин могут появится сбои в менструальном цикле.

- 3 стадия цирроза печени проходит тяжело и называется «декомпенсация» . Признаки недуга на этом этапе ярко заметны (скапливается жидкость в брюшной области, желтуха, частые рвотные позывы, болевые ощущения в области живота). Данный этап характеризуют сильные осложнения состояния пациента, которые могут вызвать печёночную кому, пневмонию, рак печени, гепатоцеллюлярную карциному. Во время протекания этого этапа есть большая вероятность неожиданного открытия десенного, носового или анального кровотечений.

- 4 стадия. Это заключительный этап образования цирроза печени, когда она полностью перестает выполнять свои опции. Здесь пациент находится в состоянии комы. Такой этап можно охарактеризовать обширными внешними деформациями печени. Она значительно уменьшается в размерах, объем селезенки, напротив, возрастает. Так же развивается анемия, лейкопения, снижается концентрация протромбина, в следствии чего, часто открываются кровотечения. При впадении в кому печеночного типа имеет место поражение головного мозга. Человек из этого состояния не возвращается, итог развития заболевания в абсолютном большинстве случаев – это смерть.

Классификация цирроза печени по CHILD-PUGH

Для диагностирования цирроза печени применяется система классификации по Чайлду-Пью. Этот способ устанавливает степень тяжести заболевания, опираясь на морфологические параметры:

Для диагностирования цирроза печени применяется система классификации по Чайлду-Пью. Этот способ устанавливает степень тяжести заболевания, опираясь на морфологические параметры:

- На мелкоузловую форму — возникновение узелков размером до 0,03 см . В этом случае орган пока сохраняет свои габариты. Данная форма обычно наблюдается у больных, злоупотребляющих алкоголем и людей с поражением протоков.

- На макронодулярную форму — отличие от предыдущей формы заключается в том, что узелки увеличиваются до 0,05 см с перегородками.

- На септальную форму — здесь происходит формирование септы из тканей соединительного типа.

Воспользовавшись этой краткой градацией заболевания, специалисты могут быстро и довольно точно определить степень тяжести развития недуга.

Также используется более сложная систематизация цирроза. По ней недуг подразделяют на 3 класса, каждый из которых определяют приблизительную продолжительность жизни больного. Данная классификация предполагает следующие классы:

- класс А — компенсированный тип;

- класс Б — субкомпенсированный тип;

- класс С — декомпенсированный тип.

В каждом из них имеется промежуток баллов, который определяется при сложении показателей протекания болезни. При этом в расчёт берутся: асцит, энцефалопатия, уровень билирубина и альбумина, удлинение протромбинового времени. Чтобы тяжесть состояния соответствовала классу А сумма очков всех показателей не должна превышать 5–6, для В — 7–9, а для С – 10–15 очков.

Важно. Опираясь на показатели классификации Чайлда — Пью, специалисты оценивают необходимость хирургического вмешательства для пересадки органа: высокий уровень необходимости у пациентов, относящихся к классу С, умеренная — у класса В и низкая — у класса А.

Формулировка диагноза цирроза печени

Цирроз печени – это поражение, в ходе которого происходит перерождение ткани нормального типа печени в фиброзную соединительную. В ходе данного процесса проявляются ноющие болевые ощущения в полости правого подреберья, желтуха, повышенное давления и кровотечения (пищеводное или геморроидального типа), асцит и пр.

В заключительной стадии приводит к летальному исходу. При диагностики данного заболевания печени главную роль играют данные ультразвукового излучения, КИ и МРТ, показатели биохимической пробы, биопсия.

В заключительной стадии приводит к летальному исходу. При диагностики данного заболевания печени главную роль играют данные ультразвукового излучения, КИ и МРТ, показатели биохимической пробы, биопсия.

Симптомы цирроза на первоначальном этапе почти не заметны, из-за этого рекомендуется проходить периодические обследования всем тем, кто следит за состоянием своего здоровья или предрасположен к появлению данного недуга.

Современная медицина, при точном следовании всем терапевтическим назначениям и рекомендациям профессионалов, дают возможность людям, страдающим циррозом, жить полноценной жизнью вести до пожилых лет.

Полезное видео

О том, какие первые признаки заболевания печени существуют на видео ниже:

Классификация цирроза печени: виды заболевания, формулировка диагноза

Цирроз печени – хроническое заболевание, которое характеризуется необратимыми изменения печеночной ткани. Заболевание нередко заканчивается летальным исходом. Однако остановить развитие патологического процесса возможно, если определить недуг на ранней стадии и провести грамотную терапию.

Эффективность лечения зависит от того, насколько правильно врач установил диагноз. Классификация цирроза печени используется для того, чтобы оценить патологические изменения в железе, определить степень тяжести заболевания. Для этой цели используют разные классификации, которые помогают систематизировать заболевание по разным признакам.

Виды классификаций

Как известно, цирроз печени (ЦП) – это тяжёлое заболевание, для которого характерно замещение здоровой ткани соединительнотканной.

Существует не менее 10 классификаций цирроза

Справка. Медики выделяют не меньше 10 видов патологии, которые отличаются между собой этиологическими факторами, морфологическими признаками, спецификой течения и т. д. Поэтому единственной классификации недуга не существует.

Всемирная ассоциация гепатологов систематизирует ЦП по следующим критериям:

- Этиологические причины развития болезни.

- Морфологические изменения железы.

- Стадия патологического процесса.

- Степень активности воспалительного процесса.

- Этапы печеночной недостаточности.

- Фазы портальной гипертензии (повышенное давление в бассейне воротной вены).

Наиболее современная и информативная классификация Чайлда-Тюркотта-Пью. С её помощью можно определить тяжесть патологии, а также длительность жизни больных. Она позволяет оценить вероятность летального исхода и необходимость пересадки печени.

По причинному фактору

При формулировании диагноза учитывается этиология (происхождение болезни) ЦП.

Цирроз нередко провоцируют вирусные гепатиты

Классификация цирроза печени по причинам возникновения:

- Причина ЦП вирусного происхождения – это вирус. Он развивается на фоне гепатитов В, С, Д.

- Алкогольный ЦП появляется вследствие длительного злоупотребления спиртными напитками.

- Причина первичного билиарного цирроза (ПБЦ) – это аутоиммунное разрушение внутрипеченочных мелких желчных путей. Как следствие, в них возникает застой желчи.

- Вторичный билиарный цирроз. Это заболевание развивается вследствие нарушения оттока желчи во внепеченочных протоках. Расстройство провоцируют разные факторы: новообразования, увеличенные лимфатические узлы, камни в протоках, рубцы.

- Токсический ЦП возникает вследствие отравления железы различными токсинами (бытовая химия, медикаменты, грибные яды и т. д.).

- Генетически обусловленный ЦП развивается на фоне наследственных патологий. Тогда возможно снижение сопротивляемости гепатоцитов к влиянию негативных факторов.

- Паразитарный ЦП появляется в результате заболеваний, которые провоцируют паразиты (к примеру, шистосомоз).

- Причина туберкулёзного цирроза – это туберкулёзное поражение печени.

- Сифилитический ЦП диагностируют только у новорожденных в случае врождённого сифилиса.

- Криптогенный ЦП – это патологии с невыясненным происхождением. К этой группе относят ПБЦ, детский индийский цирроз и т. д.

Справка. Чаще всего дегенеративные изменения в печени возникают вследствие вирусных гепатитов и длительного употребления больших доз алкоголя.

По морфологическим признакам

Рассмотреть структуру поражённого органа можно во время гистологического исследования (изучение тканей после биопсии или лапароскопии). Также это можно сделать при ультразвуковом исследовании.

При макронадулярном циррозе поверхность печени покрыта узелками от 3 мм до 5 см

Виды цирроза печени по морфологическим характеристикам:

- Микронодулярный. При таком типе заболевания печеночная ткань имеет однородную структуру, однако присутствуют мелкие узелковые образования (диаметр около 3 мм). Между образованиями размещена фиброзная ткань. Во время ощупывания правого подреберья можно определить, что консистенция железы гладкая, а размеры её немного увеличены.

- Макронадулярный. Для этого вида цирроза характерна гепатомегалия (увеличение печени), её форма изменена, поверхность органа покрыта крупными образованиями, диаметр которых колеблется от 3 мм до 5 см. Узлы расположены неравномерно, как и соединительная ткань. При ощупывании правого подреберья ощущается, что железа стала бугристой.

- Смешанный. Этот тип патологии совмещает признаки микро- и макронадулярного процесса. На поверхности органа обнаруживаются мелкие и крупные узелки. Во время пальпации ощущается, что консистенция пищеварительной железы стала шероховатой, а её края острые.

- Неполный септальный. На этом этапе на участке между крупными узелковыми образованиями формируются тонкие спеты (перегородки) из соединительной ткани. Регенерация тканей нарушена.

По патологическим изменениям тканей железы врач пытается выявить причины ЦП и определить скорость его развития. Несмотря на многовариантность инструментальных методов диагностики органов гепатобилиарного тракта (печень, желчный пузырь, его протоки), установить диагноз поможет только дифференциальный подход.

Справка. Схема терапии ЦП зависит от степени поражения тканей пищеварительной железы и скорости гибели гепатоцитов.

По стадиям

На 2 стадии цирроз повышается вероятность портальной гипертензии и асцита

Медики выделяют 4 стадии цирротического процесса, каждый из которых отличается характерными симптомами и осложнениями.

Важно. Схема лечения во многом зависит от стадии цирроза и выраженности клинической картины. Если больной выявит заболевание на ранней стадии, то вероятность выздоровления повышается.

О методах лечения цирроза можно прочитать в этой статье.

На компенсированной стадии цирроза функциональность гепатоцитов нарушена незначительно, однако их ресурсы истощаются. Размеры поражённой железы не меняются, а клинические проявления невыраженные.

На этом этапе пациент жалуется на повышенную утомляемость, снижение аппетита, миастению (слабость мышц), расстройства памяти. Многие больные просто не замечают недомогания или объясняют его хронической усталостью, недостатком полезных веществ, стрессами и т. д. В печени отсутствуют нервные окончания, поэтому цирротические изменения редко выявляют на 1 стадии.

Справка. Компенсированный цирроз имеет более благоприятный цирроз. Полностью восстановить печень удаётся крайне редко, но остановить патологические изменения и предупредить осложнения возможно.

Вторая стадия – это субкомпенсация ЦП. Большая часть печеночных клеток погибла, поэтому железа не справляется со своими функциями. Из-за этого возникает отравление организма продуктами распада, нарушается работа жизненно важных органов.

На 2 этапе проявляются симптомы портальной гипертензии, которая провоцирует асцит, спленогепатомегалию, варикоз вен пищеварительных органов.

Кроме того, у пациента наблюдают желтуху, повышение температуры тела от 37,1 до 38°, обесцвечивание кала. У больного снижается аппетит, появляется ощущение тяжести в желудке, он стремительно худеет.

При развитии субкомпенсированного ЦП печеночную ткань покрывают грубые фиброзные спайки. При отсутствии лечения размеры повреждённых участков увеличиваются, из-за чего работа печени ещё больше нарушается.

Справка. На стадии декомпенсации нарушается функциональность воздухоносной, нервной, кровеносной, гепатобилиарной системы.

Больные страдают от следующих осложнений:

- Внутренние кровоизлияния из варикозно расширенных вен пищеварительных органов. Это происходит из-за повышения давления внутри вен.

- Из-за нарушения работы нервной системы вследствие отравления организма возникает портосистемная энцефалопатия (обратимый нейропсихиатрический синдром).

- Опухоль печени злокачественного характера развивается из-за нарушения её функциональности и злокачественной трансформации гепатоцитов.

- Печеночная кома (глубокое угнетение функций железы). Для больного в таком состоянии характерны обмороки, нарушение дыхания, кровообращения.

Декомпенсированный цирроз проявляется поносом, болью в животе, атрофией мышечной ткани, физическим истощением и т. д.

На 4 стадии печеночная ткань полностью замещена фиброзными рубцами. Из-за этого становятся более выраженными признаки печеночной недостаточности. Появляется желтуха, увеличивается окружность живота из-за скопления в нём жидкости (асцит), отекают ноги. Биохимия крови показывает, что концентрация альбумина (основной белок крови) снижается до критических отметок.

Справка. При асците прогноз цирроза значительно ухудшается.

Для этого осложнения характерен внезапный перитонит (воспаление брюшины), внутренние кровоизлияния. Вследствие повышения давления в брюшном пространстве повышается риск обширного разрушения внутренних органов, что грозит кровотечениями в брюшное пространство.

Важно. При асците чаще всего больные погибают из-за развития рака железы, закупорки воротной вены, печеночной комы.

Подробнее о симптомах цирроза можно узнать здесь.

Классификация Чайлд-Пью

Для точной формулировки диагноза заболевание классифицируют по разным параметрам. В современном мире классификация Чайлд-пью считается наиболее достоверной в области прогнозирования осложнений и гибели человека.

С помощью оценочной методики по Чайлд-пью можно определить стадию цирроза

Авторами оценочной методики являются Ч. Чайлд, Д. Тюркотт и Пью. Её используют во время диагностики, чтобы определить стадию патологии и необходимость трансплантации печени.

Согласно этой классификации, существует 3 основных класса цирроза:

- А (компенсированная стадия) – гепатоциты справляются со своими функциями, поэтому течение болезни стёртое.

- В (стадия субкомпенсации) – большинство печеночных клеток погибает, поэтому функциональность железы нарушается.

- С (стадия декомпенсации) – из-за сильного нарушения работы печени появляются системные осложнения и состояние больного ухудшается.

Справка. Согласно классификации Чайлд-пью, класс ЦП зависит от суммы баллов по перечисленным в таблице ниже критериям: класс А – от 5 до 6 баллов, класс В – от 7 до 9 баллов, класс С – от 10 до 15 баллов.

| Оцениваемый параметр | 1 балл | 2 балла | 3 балла |

| Печеночная энцефалопатия | Нет | Умеренная | Умеренная или выражена ярко |

| Асцит | Отсутствует | Незначительный | Умеренный или выраженный |

| Увеличение протромбинового времени в с | От 1,5 до 3 | От 4 до 6 | От 6 и более |

| Уровень альбумина в г/л | От 3,5 | От 2,7 до 3,4 | До 2,7 |

| Содержание билирубина в мг/дл | Менее 2 | От 2 ,5 до 3 | Более 3 |

Проводится биохимия крови и инструментальная диагностика, после чего прогнозируется длительность жизни пациента.

Согласно оценочной методике, больные класса А живут от 15 до 18 лет, класса В – от 3 до 5 лет, класса С – от 1 до 3 лет. После успешной операции по пересадке печени длительность жизни увеличивается.

Другие классификации цирроза

Чтобы составить схему терапии и прогнозировать длительность жизни, используют классификацию по активности воспалительных процессов:

- Активный процесс. Присутствует яркая клиническая картина, заболевание быстро развивается.

- Неактивный. ЦП имеет скрытое течение, прогрессирует медленно.

Во время диагностики берётся во внимание активность патологического процесса, стадии портальной гипертензии и печеночной недостаточности

Справка. Ассоциированный цирроз – это одна из острых форм заболевания, которую тяжело остановить.

На фоне портальной гипертензии (ПГ) появляются многие осложнения цирроза. Медики выделяют следующие стадии патологического процесса:

- Доклиническая. Больной не ощущает признаков заболевания, иногда появляется незначительный дискомфорт справа под рёбрами.

- Выраженные клинические проявления. Симптомы нарастают, болезненные ощущения усиливаются, проявляется спленогепатомегалия (увеличивается печень и селезёнка).

- Резко выраженная симптоматика. Наблюдаются все проявления ПГ, а также асцита.

- Осложнения. Возникают другие осложнения ПГ, особенно внутренние кровоизлияния.

Во время классификации ЦП берётся во внимание стадия печеночной недостаточности: компенсированная, декомпенсированная, терминальная и печеночная кома.

Таким образом, единственной классификации ЦП не существует, так как патологию провоцируют разные причины, кроме того, клиническая картина при различных видах цирроза отличается. По этой причине для постановки диагноза применяют все вышеперчисленные оценочные методики. Они несовершенны, поэтому рекомендуется найти квалифицированного специалиста, который с их помощью определит клиническую форму, стадию цирроза и составит схему терапии.

Цирроз печени: классификация

Цирроз печени — одно из самых опасных и наиболее распространенных заболеваний в современном мире. При разделении по морфологическому, этиологическому и клинико-функциональному признаку получается с десяток разновидностей болезни. Расскажем, каким бывает цирроз печени, классификация которого столь разнообразна.

Классификация по этиологическому признаку

Пожалуй, наиболее распространенная классификация цирроза печени — та, что подразумевает разделение по причинам возникновения болезни. Согласно ей, существуют такие виды цирроза печени:

- Вирусный, который возникает на фоне развития гепатита любой формы.

- Токсический, возникающий из-за длительного воздействия ядов или алкогольной зависимости пациента.

- Врожденная разновидность, вызванная гемохроматозом, врожденным тирозинозом или болезнью Вильсона.

- Лекарственный цирроз, возникающий на фоне длительного приема вредных медикаментов, непосредственно влияющих на печень.

- Обменно-алиментарный, который развивается из-за хронического ожирения или сахарного диабета.

Это самые распространенные разновидности заболевания, встречающиеся в рамках такой классификации. Также болезнь может появиться на фоне синдрома Бадда-Киари или из-за длительного холестаза.

Однако самая распространенная причина циррозов печени — это все-таки алкогольная зависимость. Хроническая интоксикация этиловым спиртом приводит к повреждению печени, постепенному отмиранию тканей, снижению ее функциональных возможностей. Болезнь в каждом случае развивается индивидуально: иногда первые симптомы появляются спустя 10 лет после начала злоупотребления напитками, а порой для этого достаточно всего года хронического алкоголизма.

Сбрасывать со счетов нельзя и вирусный тип заболевания. Гепатит В, С или D наносит такой урон всему организму, что цирроз становится лишь одним из многих неприятных последствий этой проблемы.

Лечение тут требуется специфическое, поскольку часто гепатит и цирроз развиваются параллельно, поражая соседние органы, мешая нормальному функционированию почек и ЖКТ.

Лечение тут требуется специфическое, поскольку часто гепатит и цирроз развиваются параллельно, поражая соседние органы, мешая нормальному функционированию почек и ЖКТ.

Встречается и заболевание с неустановленной этиологией. Здесь дополнительной классификации не существует, поскольку до конца не выяснены причины развития проблемы. Лечить циррозы печени с неустановленной этиологией особенно сложно, ведь врачам не всегда под силу правильно подобрать способ терапии.

Морфологическая классификация

Классификация цирроза печени часто выстраивается по морфологическому признаку. Пациенту проводится биопсия с забором тканей печени. По состоянию органа и ставят диагноз, относя болезнь к той или иной группе. Морфологическая классификация подразумевает следующие типы заболевания:

- Мелкоузловая форма, для которой характерны узлы диаметром не более 1–3 миллиметров. Сама печень либо остается нормальных размеров, либо слегка увеличивается, а болезнь характерна для тех, кто страдает алкогольной зависимостью или нарушениями венозного оттока.

- Крупноузловая форма, для которой характерны узелки размером от 3 до 5 миллиметров. Печень может быть как увеличенной, так и уменьшенной.

- При неполной септальной форме появляются так называемые розетки из узелков, нарушается регенерация тканей;

- При смешанной форме специалист замечает как мелкие, так и крупные кровеносные узелки на печени.

Изучая результаты биопсии, врач может не только точно поставить диагноз, но еще и рассказать, что за факторы повлияли на развитие проблемы, на какой стадии находится цирроз.

Кстати, классификация по стадии развития заболевания также популярна. Обычно врачи выделяют три стадии:

Кстати, классификация по стадии развития заболевания также популярна. Обычно врачи выделяют три стадии:

- Начальная, при которой тревожные симптомы почти не проявляются, а человек чувствует лишь слабость, апатию, редкие боли под ребрами справа. Печень стабильно выполняет свои функции, в размерах не увеличивается.

- На второй стадии пациента настигают кровотечения из носа и десен, сильные головные боли, скачки настроения. Ухудшается работа всей венозной системы, наблюдаются изменения в тканевой структуре печени, края органа перестают быть ровными.

- На третьем этапе наблюдаются внутренние кровотечения в области брюшины, а также появление крови из анального отверстия. Большинство тканей печени повреждены, сам орган и расположенная рядом селезенка увеличена в размерах, в области живота скапливается лишняя жидкость, развивается асцит.

Поставить диагноз из-за разнообразия заболеваний и позднего проявления симптомов удается лишь благодаря дифференцированному подходу. Используя все современные методики, врачи исключают по очереди все возможные диагнозы, в итоге приходя к конкретному вердикту.

Классификация по Чайлд-Пью (Child-Pugh)

У цирроза печени может быть несколько видов, и поэтому врачам приходится использовать разные классификации. Самая популярная из них — по методике Чайлд-Пью.

Суть данного метода заключается в том, что врачи оценивают наличие или отсутствие определенных симптомов, выставляя баллы. Берутся в расчет следующие признаки болезни:

Суть данного метода заключается в том, что врачи оценивают наличие или отсутствие определенных симптомов, выставляя баллы. Берутся в расчет следующие признаки болезни:

- Уровень альбумина в крови больного.

- Уровень билирубина.

- Наличие или отсутствие асцита.

- Наличие печеночной энцефалопатии.

- Изменение специального протромбинового индекса.

Каждый перечисленный параметр оценивается в баллах, и здесь в расчет берется степень его проявления. Если симптом выражен слабо, то ставится 1 балл, а если сильно, то 3 балла. Полученные результаты суммируются, после чего можно отнести болезнь к следующим классам:

- Класс А, который подразумевает развитие компенсированного цирроза на ранней стадии с минимальным повреждением органа (от 5 до 6 баллов).

- Класс Б, субкомпенсированная форма (от 7 до 9 баллов).

- Класс С — самая опасная декомпенсированная форма, представляющая угрозу для жизни пациента (более 10 баллов).

В случае выявления заболевания класса А прогноз оказывается самым позитивным: обычно пациенту удается прожить 15–20 лет при соблюдении правильной диеты и введении соответствующих ограничений.

Заболевание класса Б имеет менее приятный прогноз: в 30% случаях пациентам требуется частичная пересадка печени, а продолжительность жизни составляет порядка 10 лет.

В случае с циррозом класса С прогноз крайне неутешительный: здесь требуется срочное хирургическое вмешательство, но даже в таком случае риск летального исхода равен 70%. Продолжительность жизни с таким диагнозом составляет не более трех лет.

Методики лечения в зависимости от поставленного диагноза

Правильное определение стадии развития цирроза необходимо не только для того, чтобы сделать прогноз по поводу продолжительности жизни, но и для подбора подходящих способов лечения. Следующие варианты лечения актуальны на тех или иных стадиях цирроза по классификации Чайлд-Пью:

Правильное определение стадии развития цирроза необходимо не только для того, чтобы сделать прогноз по поводу продолжительности жизни, но и для подбора подходящих способов лечения. Следующие варианты лечения актуальны на тех или иных стадиях цирроза по классификации Чайлд-Пью:

- При компенсированном циррозе класса А чаще всего применяется медикаментозная терапия с активным использованием диеты. На этой стадии используются такие препараты, как «Креон», «Мезим», «Панкреатин». Курс длится примерно 3 недели, а после небольшого перерыва прием медикаментов повторяется.

- При субкомпенсированном поражении печени класс Б используется диета с низким содержанием белка и соли. Прописывается «Фуросемид» и «Спиронолактон».

- Декомпенсированная форма считается самой опасной, и наиболее подходящая методика лечения в таком случае — пересадка печени. Также рекомендуется внутривенно вводить «Альбумин». «Фуросемид» и «Спиронолактон» также используются в повышенных количествах.

Определить точно стадию развитию заболевания, вид цирроза и подходящий алгоритм лечения под силу только хорошему диагносту. Благодаря современной аппаратуре поставить диагноз можно даже на ранней стадии цирроза, и чем раньше пациент начнет лечение, тем лучше в итоге будет для его самочувствия.

Патогенез цирроза печени

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

Оглавление

Цирроз печени — это хроническое диффузное поражение, характеризующееся нарушением нормальной дольковой архитектоники печени в результате фиброза и образования структурно-аномальных узлов регенерации, обусловливающих развитие функциональной недостаточности печени и портальной гипертензии. Цирроз печени входит в число основных причин смертности населения, он занимает

4-е место в структуре смертности мужчин старше 40 лет в США. За последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости и смертности от цирроза в Украине.

ЭТИОЛОГИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ

В развитии цирроза печени наиболее важную роль играют вирусные гепатиты В, С, D, G. Возможность развития цирроза при других инфекционных заболеваниях (сифилисе, туберкулезе, малярии и др.), а также паразитарных инвазиях отрицается. Считают, что только шистосомоз может способствовать развитию цирроза печени. Вторым по частоте этиологическим фактором является алкоголь. К причинам цирроза печени относят также различные экзогенные гепатотоксины: производственные яды, медикаменты, микотоксины и др. Описаны случаи возникновения цирроза после приема метотрексата, интоксикации СС14. Важной причиной цирроза является аутоиммунный гепатит. Цирроз печени может развиваться на фоне венозного застоя, обусловленного длительной тяжелой правосторонней сердечной недостаточностью (констриктивный перикард, или недостаточность трехстворчатого клапана) или препятствием кровотоку в печеночных венах (синдром Бадда—Киари), а также их мелких разветвлениях (веноокллюзионная болезнь). В развитии цирроза печени установлена этиологическая роль генетически обусловленных нарушений обмена железа (гемохроматоз), меди (гепатоцеребральная дистрофия), недостаточности α1-антитрипсина, нарушений углеводного обмена (галактоземия, гликогенозы). В то же время у части больных циррозом печени (свыше 26%) даже при тщательном обследовании не удается выявить причину заболевания (криптогенный цирроз).

Патогенез цирроза печени тесно связан с его этиологией, что накладывает особый отпечаток и на характер морфологических изменений в печени. Этиологические факторы (алкоголь, вирусная инфекция, дефекты метаболизма и др.) вызывают некроз гепатоцитов. Определенное значение при этом имеют аутоиммунные реакции к печеночному липопротеиду. При массивных, субмассивных некрозах, а также при распространении некроза от центра дольки до портального тракта (мостовидный порто-центральный некроз) под действием внутрипеченочного давления наступает коллапс дольки — потеря пространства, которое ранее занимала паренхима. Восстановление печеночной ткани при этом становится невозможным. В результате сближаются портальные тракты и центральные вены, начинается разрастание соединительной ткани. Уцелевшие гепатоциты или фрагменты печеночных долек регенерируют и формируют узлы-регенераты, которые вместе с остатками сохранившейся паренхимы образуют псевдодольки. Псевдодольки представляют собой участки паренхимы, лишенные обычной радиальной ориентации трабекул к центральной вене. В центре псевдодолек в отличие от нормальных долек не обнаруживают центральных вен, а по периферии не выявляют портальных трактов.

Очаги регенерировавшей паренхимы и разросшиеся соединительнотканные тяжи сдавливают кровеносные сосуды, особенно тонкостенные печеночные вены, нарушается микроциркуляция, возникает облитерация венозных сосудов. Повышается внутри- печеночное давление (в 2—5 раз выше нормы), замедляется скорость портального кровотока, на 30—70 % снижается объемный кровоток в печени. Одновременно с этим соединительнотканные тяжи, постепенно врастая в глубь паренхимы, соединяют портальные тракты с центральной зоной дольки. В итоге печеночная долька фрагментируется, портальные сосуды соединяются с ветвями печеночной вены, образуя артериовенозные анастомозы (шунты). По этим анастомозам кровь из воротной вены направляется непосредственно в систему печеночной вены, минуя паренхиму печени, что резко нарушает оксигенацию и питание печеночных клеток и неизбежно ведет к появлению новых некрозов. Таким образом, прогрессирование цирроза печени идет по типу цепной реакции: некроз—регенерация — перестройка сосудистого русла—ишемия паренхимы — некроз.

Классификация

В настоящее время нет единой клинической классификации цирроза печени. Классификация, предложенная V Панамериканским конгрессом гастроэнтерологов в Гаване (1956 г.), согласно которой различали постнекротический, портальный и билиарный цирроз печени, оказалась несовершенной. В связи с этим на Международной конференции по стандартизации номенклатуры и классификации болезней печени в Акапулько (1974) было решено классифицировать цирроз печени по этиологическому принципу, а также на основании морфологических изменений. При этом цирроз печени подразделяли на микронодулярный (с диаметром узлов до 3 мм), макронодулярный (с диаметров узлов свыше 3 мм) и смешанный. В связи с тем что в клнической практике при постановке диагноза и назначении лечения необходимо учитывать не только этиологию, патогенез, морфологические особенности, но также стадию, активность процесса и наличие осложнений, классификация должна отражать все эти показатели: 1. По этиологии: — вирусный, — алкогольный, — токсический, — связанный с врожденными нарушениями метаболизма, — связанный с поражениями желчевыводящих путей (первич ный и вторичный билиарный цирроз), — криптогенный цирроз. 2. По степени активности процесса: — подострый (гепатит-цирроз), — быстро прогрессирующий (активный), — медленно прогрессирующий (активный), — вялотекущий, — латентный. 3. Стадия заболевания по степени функциональных нарушений (по критериям Чайльда-Пью—Child-Pugh — гипоальбуминемия, снижение протромбинового индекса, гипербилирубинемия, печеночная энцефалопатия, асцит): А — компенсированная, В — субкомпенсированная, С — декомпенсированная. 4. По морфологической картине: — микронодулярный, — макронодулярный, — смешанный. 5. Осложнения: — пищеводно-желудочные кровотечения, —печеночная недостаточность (энцефалопатия О, I, II, III стадии, кома), — спонтанный бактериальный асцит-перитонит, — тромбоз воротной вены, — гепаторенальный синдром, — гепатоцеллюлярная карцинома.

К морфологическим признакам активности цирроза печени принято относить выраженность дистрофических и регенераторных изменений в паренхиме, распространенность клеточных инфильтратов в строме, нечеткость границ между узловыми регенератами и межузловой соединительной тканью. Для компенсированной (начальной) стадии цирроза печени характерна начинающаяся перестройка архитектоники печени с очаговыми псевдолобулярными структурами и единичными узлами-регенератами, для субкомпенсированной — глубокая перестройка архитектоники печени с наличием множественных узлов-регенератов, окруженных зрелой соединительной тканью. Для декомпенсированной стадии цирроза печени типично значительное уменьшение объема паренхимы при утрате дольковой структуры и выраженном преобладании фиброза. Клиника всех форм цирроза печени имеет ряд общих черт. В большинстве случаев заболевание начинается постепенно. Больные обычно жалуются на слабость, повышенную утомляемость, снижение или потерю трудоспособности, частые диспепсические проявления: снижение или отсутствие аппетита, тошноту, реже рвоту, чувство распирания, тяжести или переполнения, особенно после еды, в эпигастрии и правом подреберье, могут наблюдаться нерезкая боль, вздутие живота, плохая переносимость жирной пищи и алкоголя, диарея. Нарушения сна, раздражительность особенно свойственны алкогольному циррозу. Больных беспокоят зуд кожи, боль в суставах, повышение температуры тела. Отмечаются носовые кровотечения, реже геморроидальные, снижение зрения в вечернее время («куриная слепота» — гемералопия). Из других характерных симптомов цирроза можно отметить появление гормональных расстройств: импотенцию, гинекомастию у мужчин, нарушение менструального цикла, снижение либидо у женщин, а также потерю массы тела вплоть до кахексии в терминальных стадиях. Кожа больных — серовато-грязного цвета, может наблюдаться субиктеричность или выраженная желтуха, особенно при вирусном или билиарном циррозе печени. На коже могут быть следы от расчесов, в тяжелых случаях — геморрагии. Иногда на коже появляются телеангиэктазии (паукообразные расширения артериальных сосудов — «сосудистые звездочки», впервые описанные С.П.Боткиным). Нередко наблюдают и гиперемию ладоней, иногда с желтушным оттенком («печеночная ладонь»), а в более редких случаях — изменение ногтей в виде часовых стекол, нерезко выраженное утолщение дистальных фаланг пальцев («барабанные палочки»). Одним из наиболее частых объективных симптомов является гепатомегалия. В большинстве случаев печень имеет уплотненную консистенцию, заостренный край, мало- или безболезненна. У части больных удается пропальпировать узловатую поверхность (особенно при макронодулярном поражении печени). В терминальной стадии болезни можно отметить уменьшение размеров печени. Селезенка увеличена более чем у половины больных. В далекозашедших стадиях цирроз печени может проявляться асцитом и периферическими отеками. Появлению асцита обычно предшествует вздутие живота, связанное с метеоризмом, развившимся в результате ухудшения всасывания газов в кишках при нарушении портального кровообращения. В процессе прогрессирования всех этиологических типов цирроза печени наблюдается следующая динамика перечисленных симптомов. Компенсированная стадия цирроза печени (группа А по Чайльду-Пью) клинически характеризуется появлением астеновегетативных и диспепсических расстройств, жалоб на боль в правом подреберье. Печень увеличена, имеет неровную поверхность, болезненна при пальпации. Возможно повышение активности аминотрансфераз, изменение показателей белково-осадочных проб и белковых фракций крови. При сканировании выявляют гепатомегалию и умеренно повышенное накопление радионуклида в селезенке. Однако наиболее достоверным диагностическим критерием считают пункционную биопсию печени или лапароскопию с прицельной биопсией и последующим гистологическим исследованием биоптата.

Стадия субкомпенсации (группа В по Чайльду-Пью) сопровождается быстрым, клинически выраженным прогрессированием заболевания. На первый план выступают проявления функциональных нарушений печени: желтуха, умеренно выраженные геморрагические проявления, гинекомастия, преходящий асцит. У большинства больных увеличивается не только печень, но и селезенка, достигающая значительных размеров. При биохимическом исследовании крови отмечают значительное уменьшение уровня альбуминов и резкое увеличение содержания глобулиновых фракций, высоких цифр достигает тимоловая проба, снижен уровень протромбина, холестерина. У части больных имеются проявления гиперспленизма (анемия, лейкопения, тромбоцитопения). Анемия чаще носит гипохромный, микроцитарный характер, связанный с усиленным гемолизом эритроцитов в селезенке, дефицитом железа. В связи с нарушением обмена фолиевой кислоты и витамина В12, а также угнетением эритропоэтической активности костного мозга возможно развитие микроцитарной гиперхромной анемии. Усиленный гемолиз эритроцитов объясняет высокую частоту (30 %) формирования пигментных желчных камней при циррозе печени. Появление тромбоцитопении у этих больных связывают с повышенным депонированием тромбоцитов в селезенке.

Декомпенсированная стадия цирроза (группа С по Чайльду- Пью) характеризуется наличием выраженной паренхиматозной и (или) сосудистой декомпенсации. Паренхиматозная декомпенсация клинически проявляется в виде геморрагического синдрома с пурпурой и экхимозами, развитием желтухи, печеночной энцефалопатии и комы. При лабораторном исследовании выявляют снижение в сыворотке крови уровней альбумина, факторов свертывающей системы крови, синтезируемых в печени, холестерина и холинэстеразы. Проявлением сосудистой декомпенсации являются тяжелые осложнения портальной гипертензии: резко выраженная спленомегалия с развернутой картиной гиперспленизма (лейкопения, тромбоцитопения, анемия), с повышенной кровоточивостью, кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, появление стабильного асцита и периферических отеков в сочетании с расширением подкожных венозных колпатералей передней брюшной стенки, пупочной грыжей.

На основании анализа большого клинического материала А.И.Хазанов (1995) дает следующую характеристику активности патологического процесса при циррозе печени:

Подострый цирроз (гепатит-цирроз) представляет собой начальную стадию развития цирроза печени на фоне острого гепатита.

Быстро прогрессирующий (активный) цирроз. Имеются четкие клинические, биохимические и морфологические признаки высокой активности патологического процесса в печени. Быстро развиваются портальная гипертензия и нарушение функционального состояния печени.

Медленно прогрессирующий (активный) цирроз. Клинические признаки активности выражены нечетко. Важное значение имеет отчетливое уплотнение и фестончатость нижнего края печени, увеличение селезенки. У всех больных отмечают изменение биохимических показателей функционального состояния печени и регистрируют морфологические признаки активности. Портальная гипертензия, функциональная недостаточность печени развиваются медленно, сравнительно часто при многолетнем наблюдении регистрируется развитие гепатоцеллюлярной карциномы.

Вялотекущий (индолентный) цирроз. Клинические признаки активности у большинства больных отсутствуют, биохимические наблюдаются только в периоды обострения патологического процесса. Морфологические признаки активности выражены умеренно. Портальная гипертензия развивается очень медленно, функциональная недостаточность печени при отсутствии повторных повреждений, как правило, не возникает. Из осложнений цирроза может наблюдаться первичный рак печени.

Латентный цирроз печени. У больных отсутствуют клинические, биохимические и морфологические признаки активности. Портальная гипертензия и печеночная недостаточность, как правило, не развиваются. Диагноз ставится на основе гистологического исследования биоптатов печени.

Дифференциация различных этиологических вариантов цирроза печени основывается на комплексе клинико-эпидемиологических данных и результатов лабораторных и инструментальных исследований, отражающих проявления цитолитического, мезенхимально-воспалительного, холестатического синдромов, а также синдромов печеночно-клеточной недостаточности и портальной гипертензии.

Цирроз печени: классификация

Как известно, цирроз — это воспалительное заболевание печени, которое характеризуется развитием фиброза и нарушений в функционирующей клеточной структуре. В современной медицине все еще продолжаются споры касательно определения и классификации заболевания. Чаще всего они возникают из-за того, что некоторые учены и медики считают, что в определении заболевания недостает некоторых аспектов механизма зарождения и развития заболевания. Известны случаи, когда противники консервативного взгляда предлагали отказ от использования термина «цирроз» потому, что им называют вид воспаления печени хронического характера, для которого нет определенного названия в остальных органах человеческого организма. Но на сегодняшний день термин

Классификация цирроза печени

Классификация по морфологическому признаку

Морфологическую классификацию предложила Всемирная ассоциация гепатологов в Акапулько (1974) и ВОЗ (1978), которая основана минимуме критериев. Итак, в зависимости от вида поверхности, который приобретает печень, различают такие виды цирроза:

- мелкоузловой, он же мелконодулярный, при котором диаметр узлов составляет от одного до тех миллиметров

- крупноузловой, или же макронодуряный цирроз, который характеризуется узлами диаметра более чем три миллиметра

- септальная форма неполного выражения

- смешанная форма, при которой у пациента наблюдаются узловые формирования различных размеров

Этиологическая классификация

По этиологическому принципу, то есть по причине происхождения, классификация цирроза печени насчитывает около 20 форм, а также может иметь короткий вид (по группам) и длинный (полное перечисление)

Короткая этиологическая классификация цирроза печени:

- Циррозы, которые имеют определенные этологические причины — алкогольный, инфекционный, медикаментозный, вторичный билиарный, сопутствующий некоторым заболеваниям, застойный, который возникает от недостаточности кровообращения и прочие.

- Циррозы, причины возникновения которых являются спорными.

- Циррозы, этиология которых является неизвестной — первичный билиарный, криптогенный, детский индийский.

Полная этиологическая классификация цирроза печени:

- Алкогольный

- Инфекционный

- Медикаментозный

- Вторичный билиарный

- Наследственный (точнее врожденный при таких патологиях как гемохроматоз, гепатогентикулрная дегенерация, галактоземия, гликогеноз и прочих)

- Застойный (от недостаточности кровообращения)

- Обменно-алиментарный (возникает при ожирении и острых форма сахарного диабета

- Циррозы с неопределенной этимологией (криптогенный, детский индийский, первичный идиарный)

Классификация цирроза по системе Чайлд-Пью

Эта классификация применяется при оценке тяжести компенсации воспалительного процесса. Индекс степени компенсации определяется по специальной таблице с показателями по разным критериям (содержание асцита, билибурина, альбумина и прочих). В конечном итоге в зависимости от суммы балов у пациента определяют:

- компенсированный цирроз печени (класс А)

- субкомпенсированный цирроз печени (класс В)

- декомпенсированный цирроз печени (класс С)

Классификация цирроза печени относительно клинического течения:

- Подострый цирроз. Является ни чем иным как формой перехода гепатита в цирроз, продолжительность которой может составлять от одного пяти месяцев до одного года.

- Быстро прогрессирующий цирроз. Такой процесс имеет ярко проявляющуюся клиническую картину, стремительное развитие осложнений, медиками прогнозируется пять-шесть лет продолжительности жизни с момента развития заболевания.

- Медленно прогрессирующий цирроз. Симптоматика имеет медленный характер развития, осложнения не наблюдаются, такая форма может иметь продолжительность более десяти лет.

- Вялотекущий цирроз. Этот вид заболевания предполагает слабо примечательные клинические признаки и трансформации в анализах, продолжительность этого вида может составлять более пятнадцати лет.

- Латентный цирроз печени. При латентном циррозе обычно анализы не обнаруживают никаких изменений, пациент не имеет жалоб и осложнений, диагностируется случайным образом при диагностике других заболеваний.

Симптомы заболевания

Общие симптомы цирроза

Общие признаки цирроза можно разделить на три большие группы:

- Астенический синдром. Он же синдром хронической усталости, который проявляется в снижении работоспособности, быстрой утомляемости, общей слабости, нарушениями сна и сонливости в дневное время, снижении аппетита и поддавленном настроении.

- Кахексия. Это термин означает полное истощение организма. Его симптомами являются общая слабость, стремительное и резкое снижение массы тела, и даже влияние на психологическое состояние

- Гипергаммаглобулинемия. При развитии этой патологии в крови человека повышается уровень иммуноглобулинов. Одним из симптомов этого заболевания может быть артериальная гипотония, когда у пациента наблюдается низкое «верхнее» артериального давления.

Локальные печеночные симптомы цирроза:

- Синдром недостаточности клеток печени. Он имеет такую симптоматику: телеангиоэктазии (стойкие расширения мелких сосудов кожи воспалительной природы, которые проявляются сосудистыми звездочками и сеточками), эритема пальмарного (на руках) и\или плантарного (по стопах), то есть покраснения кожи в определенных местах, у мужчин возможно появление женских очертаний облика (незначительное оволосение в области подмышек и паха, атрофия яичек, импотенция), а у женщин нарушения менструального цикла, гипертрофия околоушных слюнных желез, желтая пигментация кожи, слизистых оболочек полости рта и глазных склер, лейконехии (небольшие белые полосы на ногтях), предрасположенность кожи к образованию «синяков», деформация и уменьшение длинны сухожилий на ладонях, которые приводят к нарушению сгибательной функции ладони.

- Синдром портальной гипертензии. Это патология, при которой наблюдается повышенное давление в системе воротной вены. Причиной этого служит нарушение кровотока в портальных сосудах, венах печени, а также нижней полой вене. Синдром портальной гипертензии имеет такие клинические показания и симптомы: увеличение размеров селезенки, асцит, то есть патологическое состояние, когда в брюшной полости человека находится свободная жидкость, деформационные варикозные (расширительные) изменения пищеводных вен, которые выносят кровь из пищевода, варикозоподобное расширение верхних вен прямой кишки, расширение параумбиликальных вен, в следствии чего на животе больного образуется характерный венозный рисунок.