Сердечная мышца — это… Что такое Сердечная мышца?

Работа сердца

Сердце — фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий ток крови по кровеносным сосудам.

Эволюционное развитие

Предпосылки появления сердца

Для небольших организмов не было проблемы с доставкой питательных веществ и удаления продуктов обмена из организма (достаточно скорости диффузии). Однако по мере увеличения размеров, возникает необходимость обеспечения всё возрастающих потребностей организма в процессах получения энергии и пищи и удаления израсходованного. В результате у примитивных организмов уже возникают т.н. «сердца», обеспечивающие необходимые функции. Далее, как и для всех гомологичных (сходных) органов, происходит уменьшение множества отсеков до двух (у человека, по два на каждый круг кровообращения).

Хордовые

Палеонтологические находки позволяют сказать, что сердце впервые возникло у примитивных хордовых. Однако появление полноценного органа отмечают у рыб. Сердце здесь двухкамерное, появляется клапанный аппарат и сердечная сумка.

Земноводные и рептилии уже имеют два круга кровообращения и сердце у них трёхкамерное (появляется межпредсердная перегородка). Единственная известная рептилия имеющая хотя и неполноценное (межпредсердиевая перегородка не полностью разделяет предсердия), но уже четырёхкамерное сердце — крокодил. Считается, что впервые четырёхкамерное сердце появилось у динозавров и примитивных млекопитающих. В дальнейшем такое строение сердца унаследовали прямые потомки динозавров — птицы и потомки примитивных млекопитающих — современные млекопитающие.

Сердце всех хордовых обязательно имеет сердечную сумку (перикард), клапанный аппарат. Сердца моллюсков также могут иметь клапаны, имеют перикард, который у брюхоногих обхватывает заднюю кишку. У насекомых и членистоногих сердцами могут называть органы кровеносной системы в виде перистальтирующих расширений магистральных сосудов. У хордовых сердце — непарный орган. У молюсков, членистоногих и насекомых количество может меняться. Понятие сердце не применимо к червям и т. п.

Сердце млекопитающих и птиц

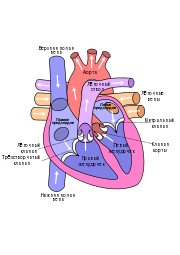

Сердце млекопитающих и птиц — четырёхкамерное. Различают (по току крови): правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие и левый желудочек. Между предсердиями и желудочками находятся фиброзно-мышечные клапаны — справа трикуспидальный, слева митральный. На выходе из желудочков соединительнотканные клапаны (лёгочный справа и аортальный слева). Из одной или двух передних (верхних) и задней (нижней) полых вен кровь поступает в правое предсердие, затем в правый желудочек, затем по малому кругу кровообращения кровь проходит через легкие, где обогащается кислородом, поступает в левое предсердие, затем в левый желудочек и, далее, в основную артерию организма — аорту (птицы имеют правую дугу аорты, млекопитающие — левую).

Эмбриональное развитие

Сердце, как и кровеносная и лимфатическая системы, является производным мезодермы. Свое начало сердце берет с объединения двух зачатков, которые объединяются и образуют сердечную трубку, в которой, уже представлены характерные для сердца ткани. Эндокард формируется из мезенхимы, а миокард и эпикард из висцеральных листков мезодермы. Примитивная сердечная трубка делится на несколько частей:

В дальнейшем сердечная трубка заворачивается в результате своего интенсивного роста, сперва S-образно во фронтальной плоскости, а затем U-образно в сагиттальной плоскости, результатом чего является нахождение артерий впереди венозных ворот у сформировавшегося сердца.

Для более поздних этапов развитие характерно септирование, разделение сердечной трубки перегородками на камеры. У рыб септирование не происходит, в случае амфибий стенка образуется только между предсердиями. Межпредсердиевая стенка (septum interatriale) состоит из трех компонентов, из которых оба первых растут сверху вниз в направлении желудочков.

- Первичная стенка

- Вторичная стенка

- Ложная стенка

Рептилии обладают четырехкамерным сердцем, однако, желудочки объединены при помощи межжелудочкового отверстия. И только у птиц и млекопитающих развивается пленочная перегородка, которая закрывает межжелудочковое отверстие и отделяет левый желудочек от правого. Межжелудочковая стенка состоит из двух частей:

- Мышечная часть, растет снизу вверх и разделяет собственно желудочки, в районе сердечной луковицы остается отверстие — foramen interventriculare.

- Мембранная часть, отделяет правое предсердие от левого желудочка, а также закрывает межжелудочковое отверстие.

Развитие клапанов происходит параллельно септированию сердечной трубки. Аортальный клапан формируется между артериозным конусом (conus arteriosus) левого желудочка и аортой, клапан легочной вены между артериозным конусом правого желудочка и легочной артерией. Между предсердием и желудочком образуются митральный (двухстворчатый) и трехстворчатый клапаны. Синусальные клапаны, образуются между предсердием и венозным синусом. Левый синусальный клапан позднее объединяется с перегородкой между предсердиями, а правый формирует клапан нижней полой вены и клапан коронарного синуса.

Сердце человека

- В Викисловаре есть статья «сердце»

3.2. Строение сердца. Свойства сердечной мышцы

Сердце расположено в грудной полости в составе органов средостения, смещено влево. Положение и масса сердца зависят от типа телосложения, формы грудной клетки, пола и возраста человека. У женщин в среднем масса сердца меньше (250 г), чем у мужчин (300 г). У спортсменов и людей, занятых физическим трудом, размеры сердца больше, чем у людей, не связанных с большими физическими нагрузками.

Сердце представляет собой полый мышечный орган, разделенный внутри на четыре полости: правое и левое предсердия, правый и левый желудочки. Стенка сердца состоит из трех слоев: внутренний эндотелиальный слой с клапанами – эндокард, средний мышечный слой – миокард и наружный соединительнотканный, покрытый однослойным эпителием – эпикард. Снаружи сердце покрыто околосердечной сумкой – перикардом. В полости между эпикардом и перикардом содержится небольшое количество серозной жидкости, которая уменьшает трение при сокращениях сердца. В левой половине сердца между предсердием и желудочком находится двустворчатый (митральный) клапан, в правой половине – трехстворчатый. В устье аорты есть полулунные клапаны, которые препятствуют возврату крови в желудочек. Средний слой стенки сердца (миокард) образован мышечными клетками – кардиомиоцитами. В предсердиях миокард более тонкий, в желудочках – более толстый (особенно в левом желудочке). Миокард по строению относится к поперечно-полосатым мышцам, но имеет ряд особенностей. Кардиомиоциты плотно соединены друг с другом, образуя функционально единую ткань –

Благодаря этим клеткам, миокард обладает специфическими свойствами:

1) автоматия – способность атипичных мышечных клеток

проводящей системы генерировать импульсы без каких-либо внешних воздействий;

2) проводимость – способность проводящей системы к передаче возбуждения;

3) возбудимость – способность клеток мышцы сердца возбуждаться под действием импульсов, которые приходят по проводящей системе сердца;

4) сократимость – способность сокращаться под действием этих импульсов.

Импульсы возникают в так называемом водителе ритма (пейсмейкере), который располагается в правом предсердии в устье полых вен – синоатриальный узел или узел первого порядка. Он генерирует импульсы с частотой 60 – 80 сокращений в мин (60 – 80 имп/мин). Узел второго порядка находится в предсердно-желудочковой перегородке – атриовентрикулярный узел. Скорость проведения возбуждения от узла первого порядка к узлу второго порядка составляет 1 м/с, однако в узле второго порядка скорость проведения падает до 0,02 – 0,05 м/с, в результате чего формируется интервал между сокращениями предсердий и сокращениями желудочков. От узла второго порядка начинается пучок Гиса, делящийся на правую и левую ножки, которые далее распадаются на волокна Пуркинье, непосредственно контактирующие с волокнами миокарда. В пучке Гиса скорость проведения достигает 5 м/с, и затем в волокнах Пуркинье скорость проведения опять уменьшается до 1 м/с. Ножки пучка Гиса могут генерировать сокращения с частотой 30 – 40 имп/мин. Отдельные волокна Пуркинье могут генерировать импульсы с частотой 20 сокращений в мин. Снижение способности к автоматии, начиная от основания сердца к верхушке, составляет так называемый

Особенности возбудимости и сократимости сердечной мышцы.

Важной особенностью возбудимости сердечной мышцы является наличие длительного рефрактерного периода, т.е. периода пониженной чувствительности к возбуждению, более длительного, чем в других поперечно-полосатых мышцах. Частота генерации возбуждения клетками проводящей системы и, соответственно, сокращений миокарда определяется длительностью рефрактерной фазы, возникающей после каждой систолы и составляющей в сердце около 0,3 с. Длительный рефрактерный период имеет для сердца важное биологическое значение, так как он предохраняет миокард от слишком частого повторного возбуждения и сокращения. Мышца сердца сокращается по закону «все или ничего», так как в ней есть тесные контакты между отдельными мышечными клетками – так называемые нексусы, или участки тесного контакта (общая часть мембран), в результате чего возбуждение беспрепятственно идет с одной клетки на другую. Миокард – это функционально единая система, поэтому возбуждение быстро охватывает всю мышцу и происходит одновременное сокращение всех мышечных клеток желудочков. Работа сердца прямо зависит от потребления кислорода. Доставка кислорода к тканям сердца выполняется по венечным артериям, которые отходят от аорты. Во время систолы желудочков заслонки перекрывают устья венечных артерий, не пропуская кровь к сердцу. При расслаблении желудочков синусы заполняются кровью, и заслонки перекрывают ей путь обратно в левый желудочек, одновременно открываются устья венечных артерий и кровь поступает к сердцу. Так как сердце нуждается в непрерывном поступлении достаточно больших количеств кислорода к клеткам, то закупорка венечных артерий приводит к тяжелым нарушениям работы сердца и быстрому развитию очагов омертвления (инфаркт миокарда). Отдав кислород, венозная кровь в стенке сердца собирается в передние сердечные вены и венозный синус, которые открываются в полость правого и левого предсердий.

Величина кровотока в сосудах желудочков во время их систолы снижается, поэтому поступление крови, доставка кислорода и питательных веществ к миокарду в основном обеспечивается в период диастолы. Частота сердечных сокращений увеличивается главным образом за счет сокращения диастолы, поэтому при учащении сердцебиений поступление кислорода к миокарду уменьшается.

Сердечная мышца.

Данный тип мышцы расположен исключительно в среднем слое стенки сердца — миокарде. Ввиду поперечной исчерченности, ее можно классифицировать как поперечно-полосатую мышцу, а по физиологическому признаку — как гладкую, непроизвольную мышцу. Сердечная мышца состоит из клеток, которые разветвляются, образуя псевдосинцитий. Клетки лежат конец к концу, между ними находятся вставочные диски, а между дисками находятся межклеточные соединения, которые имеют вытянутые участки слипания (опоясывающие десмосомы), а также небольшие щелевые контакты, которые позволяют сократительным импульсам, распространяться с одной клетки на другую.

Одиночные ядра находятся в центре клетки. Двуядерные клетки встречаются очень редко. Миофибриллы сердечной мышцы очень сходны с миофибриллами поперечно- полосатой мышцы. Так как они расходятся, огибая ядро, то на каждом полюсе имеются просветления саркоплазмы. Тут же встречаются отложения коричневого (бурого) пигмента липофусцина, количество которого в организме увеличивается с возрастом.

Волокна сердечной мышцы покрыты эндомизием, представленным хорошо снабженной кровеносными сосудами соединительной тканью. На поперечном срезе клетки имеют неправильную форму и неодинаковые размеры, потому что сердечные волокна ветвятся. На продольном срезе выявляются филаменты А- и I-полос, как и в поперечно-полосатой мышце. Вставочные диски диски имеют скорее ступенчатый, чем линейный профиль. Клетки сердечной мышцы не способны к митотическому делению, зато может происходить утолщение существующих волокон (гипертрофия).

При помощи электронной микроскопии показано, что структура миофибрилл сердечной мышцы идентична структуре миофибрилл поперечно-полосатой мышцы. Саркоплазматический ретикулум не так сильно развит и не так высоко организован, как в поперечнополосатых мышечных волокнах. Цистерны присутствуют только в местах примыкания к Т-трубочкам: последние больше, чем в поперечно-полосатых мышечных волокнах и лежат рядом с Z-пластинками чаще, чем на уровне границы А и I-полос. Митохондрии многочисленны, особенно в промежутках между миофибриллами и у полюсов ядер, где также сосредоточены аппарат Гольджи и гликоген. Вставочные диски со ступенчатым профилем состоят из поперечных участков, расположенных под прямым углом к длинной оси волокна на уровне Z-пластинок и продольных участков, лежащих параллельно миофибриллам. В обоих участках расположены щелевые контакты, которые представляют собой области низкого электрического сопротивления, обеспечивающие проведение импульсов от одной клетки к другой. Поперечным участкам дисков свойственны десмосомы, напоминающие опоясывающие десмосомы эпителия: для данных обширных участков прочных контактов между клетками применим термин fascia adherens, а не macula adherens.

Проводящая система сердца.

Нервный импульс к сокращению миокарда возникает в сино-атриальном узле (водителе ритма), который представляет собой скопление малых кардио-миоцитов, бедными миофибриллами, заключенных в массу фиброэластической ткани. Ритмичность сокращений сино-атриального узла составляет 70 ударов в минуту. Он находится под эпикардом между ушком правого предсердия и местом впадения верхней полой вены, и иннервируется ускоряющими симпатическими и замедляющими парасимпатическими волокнами вегетативной нервной системы. От синоатриального узла (пейсмейкера) нервный импульс проходит в виде волн деполяризации по мышцам обоих предсердий к предсердно-желудочковому узлу, который расположен под эндокардом в стенке меж-предсердной перегородки. Затем тонкие мышечные волокна собираются в пучок вместе с более крупными мышечными волокнами, образуя предсердно-желудочковый пучок, который выходит из предсердно-желудочкового узла: только в этом пучке мышечные волокна предсердия соединены с мышечными волокнами желудочка, тогда как в других участках они разделены кольцами фиброзной ткани (annuli fibrosi). Предсердно-желудочковый пучок расщепляется в начале межжелудочковой перегородки на правую и левую ножки, разветвляющиеся в стенках соответствующих желудочков. Мышечные волокна в пучке имеют больший диаметр (в пять раз), чем обычные сердечные мышечные волокна;данные волокна являются проводящими сердечными миоцитами и называются волокнами Пуркинье. Пучки проходят к верхушке сердца, а затем каждый рассредотачивается в разных направлениях, причем волокна Пуркинье уменьшаются по ходу и разветвляются в стенках соответствующих желудочков. В волокнах Пуркинье наблюдается небольшое количество миофибрилл, которые в основном находятся на периферии клетки. В результате этого ядро окружено ободком просветленной саркоплазмы без каких-либо органелл. Волокна Пуркинье в основном являются двухъядерными и отделяются друг от друга вставочными дисками.

Ритм желудочков составляет 30 — 40 ударов в минуту. В случае повреждения предсердно-желудочкового пучка, сердечная блокада, стимулируемое пейсмейкером предсердие поддерживает ритм сокращения соответственного желудочка на уровне 70 ударов в минуту. В этот период на стороне повреждения внутренняя ритмичность желудочков составляет половину ритмичности сокращения предсердий.

Лечение и укрепление сердечной мышцы как способ избежания проблем

Сердечно-сосудистая система основная система обеспечения организма питательными веществами и кислородом. И именно она первая несет потери в ежедневной борьбе с вредными привычками, стрессовыми ситуациями и иными неблагоприятными факторами. Сердце, как и любая другая мышца нашего организма, нуждается в укреплении.

- Сердце: особенности и свойства

- Проблемы с сердцем: признаки и причины заболевания

- Укрепление и лечение сердечной мышцы

Сердце: особенности и свойства

Сердечная мышца – миокард – средний мышечный слой сердца, составляющий основную часть его массы. Ее основная функциональная особенность – это создание ритмичных автоматических сокращений, чередующихся с расслаблением. Сердечная мышца, как насос, всегда работает в режиме одиночных мышечных сокращений. Она способна работать интенсивно и быстро сокращаться, и в то же время она практически неутомима.

Свойства сердечной мышцы:

— физические

— физиологические

К физическим свойствам сердечной мышцы относится растяжимость и эластичность. Растяжимость позволяет под влиянием растягивающей силы (крови) увеличивать длину мышцы без нарушения структуры. Эластичность способствует восстановлению исходного положения после прекращения воздействия деформирующей силы.

К физиологическим свойствам относится автоматизм, возбудимость, проводимость и сократимость.

Проблемы с сердцем: признаки и причины заболевания

Сердечная мышца очень важна для работы организма в целом. В отличие от других систем, временное отключение которых человек может пережить, даже временное отключение «двигателя» организма приведет к его гибели.

Так как же определить, что сердце «болеет» и требует лечения? Основными признаками плохого сердечного самочувствия являются:

— общая усталость и повышенная утомляемость;

— нарушение сна и беспокойство;

[sendpulse-form]

— возникновение острой боли в области сердца;

— одышка;

— затрудненное дыхание;

— учащенный пульс;

— головокружение или обморочное состояние.

Патологии сердечно-сосудистой системы на сегодняшний день являются основными причинами смерти К нарушениям работы сердца может привести ряд факторов:

— сидячий образ жизни – отсутствие физической активности в некотором роде атрофирует миокард, что приводит к недостаточному уровню питательных веществ в клетках;

— неправильное питание — чрезмерное употребление жирной и острой пищи, увлечение диетами, нарушает баланс питательных веществ;

— вредные привычки – курение, алкоголь и наркотические вещества вызывают скачки давления, и непроизвольные сокращения сердечного клапана;

— нарушение водного баланса;

— периодические стрессы – неумение расслабляться может повлечь развитие состояния депрессии, влекущее сбой работы сердечно-сосудистой системы в частности, и организма в целом;

— санитарно-гигиенические условия жизни – инфекционные и бактериальные инфекции, прием антибиотиков и лекарственных препаратов, способных вызвать аллергические реакции.

Правила помощи при сердечном приступе Вы можете узнать посмотрев видео

Укрепление и лечение сердечной мышцы

Проведение мероприятий по укреплению сердечной мышцы может предотвратить появление и развитие нежелательных последствий развития заболевания. С этой целью необходимо:

- Наладить режим физических тренировок, которые желательно проводить на свежем воздухе. Это могут быть занятие спортивной ходьбой, плавание, езда на велосипеде, легкий бег или просто ежедневная зарядка. Главное, что даже самые простые физические упражнения, проводимые регулярно, помогут укрепить стенки миокарда.

- Соблюдать режим сна и отдыха.

- Наладить и соблюдать режим правильного питания, с низким содержанием холестерина. Стоит отметить, что введение в рацион таких продуктов, как творог, капуста, рыба, мед, растительные жиры, яблоки, малина и орехи, поможет сделать питание сбалансированным и позволит получить максимум питательных веществ и необходимых микроэлементов.

- По возможности, отказаться от вредных привычек.

- Стараться избегать стрессовых ситуаций.

- Избегать палящего солнца, и ограничивать нахождение в банях и саунах, чтобы снизить нагрузку на сердце.

- Не стоит забывать принимать фармакологические препараты, способствующие укреплению миокарда. К таким относятся настойка боярышника, аскорутин, витрум Кардио. Прием этих препаратов поможет нормализовать давление, укрепить стенки сосудов, нормализует кровоток.

- Внимательно относится в сигналам организма и не пренебрегать медицинской помощью.

Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, в первую очередь, основано на профилактике и укреплении. Но, в случае, когда этого недостаточно, назначается медикаментозное лечение (таблетки или уколы). Проводится комплексное обследование, позволяющее выявить сопутствующие заболевания и провести дополнительные мероприятия по укреплению всего организма. Ознакомиться с информацией по успешному лечению заболеваний сердца Вы можете изучив статью .

Рабочая гиперемия скелетных мышц — Википедия

Рабочая гиперемия скелетных мышц — усиление кровоснабжения мышц при их работе. Объясняется присасывающе-нагнетательным микронасосным свойством скелетных мышц. Свойство было открыто Н. И. Аринчиным в 1970-х годах.

Изучая кровоснабжение скелетных мышц, русские учёные И. П. Щелков в 1863 и В. К. Задлер в 1869 годах сделали очень важное открытие, получившее название рабочей гиперемии скелетных мышц, то есть усиления их кровоснабжения при сокращении. Вообще термин рабочая гиперемия определяется как «увеличение кровотока в органе, сопровождающее усиление его функции»[1]. Указанное явление присуще и многим другим органам, например, гиперемия:

- поджелудочной железы во время пищеварения,

- увеличение коронарного кровотока при усилении работы сердца,

- прилив крови к головному мозгу при психической нагрузке,

- скелетной мышцы во время её сокращения.

Такое усиление кровоснабжения хорошо объясняется расширением сосудов, что можно внешне наблюдать, например, при покраснении лица. Более чем за столетний период со времени этого открытия было создано много гипотез предполагаемого механизма расширения сосудов: метаболическая (Гаскелл, Баркрофт), вазомоторная (Бернард, Ловен), гипоксическая (Задлер, Гайтон), гиперосмотическая (Мелландер, Фрегли), гистомеханическая (Хаютин) и др. Но, по мнению Хилтона (1962), все гипотезы падения тонуса сосудов оказались несостоятельными.

Эта тайна приоткрылась благодаря открытию Аринчиным Н. И. нового, долгое время остававшегося неизвестным, присасывающе-нагнетательного микронасосного свойства скелетных мышц.

Долгое время в медицине руководствовались схемой кровообращения У. Гарвея, созданной ещё в 1628 г. Это величайшее открытие, но оно отражает уровень знаний XVII века. Эта схема содержит только сердце и сосуды и является неполной. А именно: в этой схеме не учитывается тот факт, что одного сердца как насоса организму человека недостаточно. Сердце обеспечивает примерно 70-80 % циркуляции крови, а остальное обеспечивают многочисленные внесердечные насосы, помощники сердца. Без них невозможна замкнутая циркуляция крови.

С учётом этих фактов схема кровообращения У. Гарвея была расширена при создании в XX веке схемы гемодинамики Аринчиным Н. И.[2] Оказалось, что скелетная мышца по отношению к кровообращению не только проточная сосудистая система и потребитель крови, «иждивенец» сердца, но и самообеспечивающийся орган, мощный насос — периферическое «сердце».

По развиваемому ею (мышцей) нагнетанию крови она не только не уступает, но даже превышает давление, поддерживаемое центральным сердцем, и служит эффективным его помощником. Роль скелетных мышц в продвижении крови у человека, несомненно, велика[3][4].

Скелетная мышца состоит из огромного количества мышечных волокон. Каждое из них под действием поступающих по нервам из головного мозга импульсов возбуждения быстро сокращается и расслабляется, причём разновременно, асинхронно. Одни волокна сокращаются, другие расслабляются.

Эти процессы осуществляются столь часто, что мышечные волокна вибрируют на звуковой частоте. Расположенные вдоль мышечных волокон капилляры подвергаются в этих условиях вибрационному воздействию, под влиянием которого кровь проталкивается от сосудов с большим давлением, то есть из артериол, к прекапиллярам, капиллярам в венулы и вены в сторону меньшего давления.

Аринчиным Н. И. и его коллегами опубликован ряд работ, рассказывающих о рабочей гиперемии в научной[4] и научно-популярной[2][3] формах. Важность темы и умение Николая Ивановича интересно излагать материал предопределили успех научно-популярной книги «Периферические „сердца“ человека»[3]

До обнаружения присасывающе-нагнетательного микронасосного свойства скелетных мышц факт усиления кровоснабжения работающих мышц более века оставался тайной. С практической точки зрения, если резкое, в 60-80 раз, усиление кровоснабжения скелетных мышц объясняется расширением сосудов и расценивается как нагрузка на сердце, то, по логике, охранительным для него должен служить якобы режим двигательного мышечного покоя.

«В своё время эта точка зрения получила широкое распространение как в клинической практике, так и среди населения. В клинической практике больных инфарктом миокарда укладывали в постель, кормили с ложечки, запрещая даже пальцем шевельнуть. Но они чувствовали себя хуже и чаще умирали по сравнению с такими же больными, которые в нарушение клинического режима мышечного покоя двигались, обслуживали себя сами, но тем не менее быстрее поправлялись и возвращались к труду. Так что режим двигательного покоя был отвергнут, ибо оказался не охранительным, а явился причиной гибели многих людей. Он был заменён во всех клиниках режимом ранней двигательной активности и физической культурой даже для больных инфарктом миокарда»[2].

Снижение двигательной активности, а тем более двигательный покой снижают микронасосную деятельность мышц, уменьшают работу всех экстракардиальных факторов кровообращения, и сердце, в значительной степени лишаясь своих помощников, преждевременно изнашивается и заболевает.

- Скелетные мышцы, которые слабо и редко сокращаются, плохо сами себя обеспечивают кровью и становятся «иждивенцами» сердца.

- Венозные помпы слабо проталкивают венозную кровь к сердцу, последнее недостаточно наполняется и меньшими порциями нагнетает её в сосудистую систему.

- Клетки и ткани хуже снабжаются кровью. Все это ведёт ко многим другим отрицательным последствиям.

Итак, регулярная систематическая двигательная активность необходима не только мышцам, она полезна и сердцу. Полезна потому, что «микронасосное свойство принадлежит не только скелетной мышце, но и миокарду — сердечной мышце, то есть всем поперечнополосатым тканям. Сердечная мышца тоже насыщена микронасосами. При каждом сокращении сердце, следовательно, работает на два фронта, оно снабжает кровью весь организм и само себя, так как выбрасывает кровь в аорту и одновременно проталкивает её по внутримиокардиальным сосудам для достаточного питания миокарда»[3]

Рабочая гиперемия скелетных мышц является одним из основных механизмов внутренней очистки тела (кровью, лимфой) на клеточном уровне в йоге[5][6], цигун[7].

Сердечная мышца – анатомические и физиологические особенности

Сердечная мышца обеспечивает жизнедеятельность всех тканей, клеток и органов. Транспорт веществ в организме осуществляется благодаря постоянной циркуляции крови; она же обеспечивает и поддержание гомеостаза.

Строение сердечной мышцы

Сердце представлено двумя половинами — левой и правой, каждая из которых состоит из предсердья и желудочка. Левая половина сердца нагнетает артериальную кровь, а правая – венозную. Поэтому сердечная мышца левой половины значительно толще правой. Мышцы предсердий и желудочков разделены фиброзными кольцами, которые имеют атриовентрикулярные клапаны: двухстворчатый (левая половина сердца) и трехстворчатый (правая половина сердца). Данные клапаны во время сокращения сердца предупреждают возврат крови в предсердье. На выходе аорты и легочной артерии размещаются полумесячные клапаны, которые предупреждают возврат крови в желудочки во время общей диастолы сердца.

Сердечная мышца принадлежит к поперечнополосатой мышечной ткани. Поэтому эта мышечная ткань имеет те же свойства, что и скелетные мышцы. Мышечное волокно состоит из миофибрилл, саркоплазмы и сарколеммы.

Благодаря сердцу обеспечивается циркуляция крови по кровеносным сосудам. Ритмическое сокращение мышц предсердий и желудочков (систола) чередуется с ее расслаблением (диастола). Последовательная смена систолы и диастолы составляет цикл работы сердца. Сердечная мышца работает ритмично, что обеспечивается системой, проводящей возбуждение в разных отделах сердца

Физиологические свойства сердечной мышцы

Возбудимость миокарда — это способность ее реагировать на действия электрических, механических, термических и химических раздражителей. Возбуждение и сокращение сердечной мышцы наступает тогда, когда раздражитель достигает пороговой силы. Раздражения слабее порогового не эффективны, а сверхпороговые не изменяют силы сокращения миокарда.

Возбуждение мышечной ткани сердца сопровождается появлением потенциала действия. Он укорачивается при учащении и удлиняется при замедлении сокращений сердца.

Возбужденная сердечная мышца на короткое время утрачивает способность отвечать на дополнительные раздражения или импульсы, поступающие из очага автоматии. Такая невозбудимость называется рефрактерностью. Сильные раздражители, которые действуют на мышцу в период относительной рефрактерности, вызывают внеочередное сокращение сердца — так называемую экстрасистолу.

Сократимость миокарда имеет особенности в сравнении со скелетной мышечной тканью. Возбуждение и сокращение в сердечной мышце длятся дольше, чем в скелетной. В сердечной мышце преобладают аэробные процессы ресинтеза макроэргических соединений. Во время диастолы происходит автоматическое изменение мембранного потенциала одновременно в нескольких клетках в разных частях узла. Отсюда возбуждение распространяется по мускулатуре предсердий и достигает атриовентрикулярного узла, который считают центром автоматии ІІ порядка. Если выключить синоатриальный узел (наложением лигатуры, охлаждением, ядами), то через некоторое время желудочки начнут сокращаться в более редком ритме под влиянием импульсов, возникающих в атриовентрикулярном узле.

Проведение возбуждения в разных отделах сердца неодинаковое. Следует сказать, что у теплокровных животных скорость проведения возбуждения по мышечным волокнам предсердий составляет около 1,0 м/с; в проводящей системе желудочков до 4,2 м/с; в миокарде желудочков до 0,9 м/с.

Характерной особенностью проведения возбуждения в сердечной мышце является то, что потенциал действия, возникший в одном участке мышечной ткани, распространяется на соседние участки.

Свойства сердечной мышцы. Нормальная физиология

Свойства сердечной мышцы

Сердечная мышца обладает следующими свойствами:

1. автоматией – способностью сердца ритмически сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в нем самом;

2. возбудимостью – способностью сердца приходить в состояние возбуждения под действием раздражителя;

3. проводимостью – способностью сердечной мышцы проводить возбуждение;

4. сократимостью – способностью изменять свою форму и величину под действием раздражителя, а также растягивающей силы или крови.

Субстратом автоматии в сердце является специфическая мышечная ткань, или проводящая система сердца, которая состоит из синусно-предсердного (синоатриального) (СА) узла, расположенного в стенке правого предсердия у места впадения в него верхней полой вены, предсердно-желудочкового (атриовентрикулярного^ узла, расположенного в межпредсердной перегородке на границе предсердий и желудочков. От атриовентрикулярного узла начинается пучок Гиса. Пройдя в толщу межжелудочковой перегородки, он делится на правую и левую ножки, заканчивающиеся конечными разветвлениями – волокнами Пуркинье. Верхушка сердца не обладает автоматией, а лишь сократимостью, так как в ней отсутствуют элементы проводящей системы сердца.

В нормальных условиях водителем ритма, или пейсмекером, является синоатриальный узел. Частота разрядов синоатриального узла в покое составляет 70 в 1 минуту. Атриовентрикулярный узел – это водитель ритма второго порядка с частотой 40 -50 в 1 минуту. Он берет на себя роль водителя ритма, если по каким-либо причинам возбуждение от СА не может перейти на предсердия при атриовентрикулярной блокаде или при нарушении проводящей системы желудочков. Если поражены все основные водители ритма, то очень редкие импульсы (20 имп/с) могут возникать в волокнах Пуркинье – это водитель ритма 3-го порядка.

Следовательно, существует градиент автоматии сердца, согласно которому степень автоматии тем выше, чем ближе расположен данный участок проводящей системы к синусному узлу.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >