Симптомы сердечной недостаточности (острой, хронической и застойной)

Недостаточность кровообращения является самым распространенным осложнением патологии сердечно-сосудистой системы. Так как в организме человека имеется два круга кровообращения, то застой крови может происходить в каждом из них по отдельности, либо в обоих сразу. Кроме того, процесс этот может протекать хронически, в течение длительного времени, или быть следствием неотложного состояния. В зависимости от этого будут различаться и симптомы сердечной недостаточности.

Проявления застоя крови в малом круге кровообращения

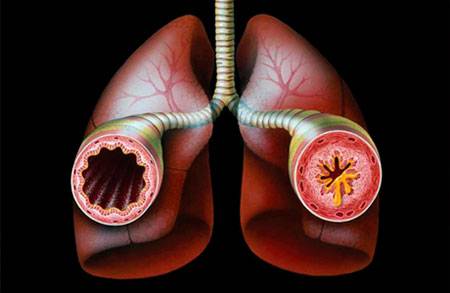

При нарушенной работе сердца и скоплении большого количества крови в малом круге кровообращения, происходит выход жидкой ее части в альвеолы. Кроме того, в связи с полнокровием сама стенка альвеолы может набухать и утолщаться, что неблагоприятным образом сказывается на процессе газообмена.

При остром развитии на первое место выходят симптомы отека легких и сердечной астмы. При длительно существующем процессе могут происходить необратимые изменения в структуре ткани легкого и ее сосудов, развивается застойный склероз и бурое уплотнение.

Одышка

Одышка является самым частым симптомом сердечно-сосудистой недостаточности по малому кругу кровообращения.

При этом возникает чувство нехватки воздуха, изменение частоты и глубины дыхания. Больные жалуются, что не могут вдохнуть полной грудью, то есть существует препятствие инспираторного характера.

Этот признак может появляться на самых ранних стадиях развития патологического процесса, но только при интенсивных физических нагрузках. По мере ухудшения состояния, одышка появляется и в покое и становится самым тягостным симптомом хронической сердечной недостаточности (ХСН). При этом характерно появление ее в горизонтальном положении, в том числе и в ночные часы. Это является одним из отличительных признаков от легочной патологии.

Ортопноэ

Ортопноэ — вынужденное сидячее положение, когда человек, страдающий от заболевания сердца, даже спит с приподнятым головным концом. Этот симптом является объективным признаком ХСН, который можно обнаружить при обычном осмотре пациента, так как он в любой ситуации стремиться сесть. Если же попросить его прилечь, то через несколько минут он начнет задыхаться.

Этот феномен можно объяснить тем, что в вертикальном положении большая часть крови скапливается в венах нижних конечностей под действием силы тяжести. А так как общий объем циркулирующей жидкости остается неизменным, то в легочном круге кровообращения количество крови значительно уменьшается. В горизонтальном же положении, жидкость возвращается в легкие, за счет чего возникает полнокровие, и проявления усиливаются.

Кашель

Застойная сердечная недостаточность нередко сопровождается кашлем пациента. Обычно он сухой или с отхождением небольшого количества слизистой мокроты. В развитии этого симптома выделяют две причины:

- отек слизистой бронхов за счет полнокровия;

- раздражение возвратного нерва расширенными полостями левых отделов сердца.

В связи с тем, что через поврежденные сосуды в полость альвеол могут попадать кровяные тельца, иногда мокрота приобретает ржавый цвет. В этом случае необходимо исключать другие заболевания, которые могли привести к подобным изменениям (туберкулез, тромбоэмболия легочной артерии, распадающаяся полость).

Сердечная астма

Приступ сердечной астмы проявляется в виде быстро наступившего удушья вплоть до полной остановки дыхания. Этот симптом следует отличать от бронхиальной астмы, так как подходы к лечению в этом случае будут диаметрально противоположными. Внешний вид пациентов может быть сходен: они часто поверхностно дышат. Но в первом случае затруднен вдох, тогда как во втором – выдох. Различить эти два состояния под силу лишь врачу, поэтому человеку с такими симптомами показана неотложная госпитализация в стационар.

В ответ на нарастание концентрации углекислоты в крови и уменьшение количества кислорода, активизируется дыхательный центр, который расположен в продолговатом мозге. Это приводит к более частому и поверхностному дыханию, нередко появляется и страх смерти, что только усугубляет ситуацию. При отсутствии своевременного вмешательства, давление в легочном круге продолжит нарастать, что приведет к развитию отека легких.

Отек легких

Эта патология является конечной стадией нарастающей гипертензии в легочном круге кровообращения. Отек легких часто появляется при острой сердечной недостаточности или при декомпенсации хронического процесса. К перечисленным ранее симптомам присоединяется откашливание пенистой мокроты розового цвета.

В тяжелых случаях из-за нарастания дефицита кислорода пациент теряет сознание, дыхание его становится поверхностным и неэффективным. При этом необходимо немедленно произвести интубацию трахеи и начать искусственную вентиляцию легких смесью, обогащенной кислородом.

Проявления застоя крови в большом круге кровообращения

Симптомы, связанные с застоем крови в большом круге кровообращения, появляются при первичной или вторичной правожелудочковой недостаточности. При этом возникает полнокровие внутренних органов, которые, в конечном счете, претерпевают необратимые изменения. Помимо этого жидкая часть крови скапливается в интерстициальных пространствах, приводя к появлению скрытых и явных отеков.

Отеки

Этот признак является одним из самых распространенных при хронической сердечной недостаточности. Обычно они начинают появляться в области стоп, а затем, по мере прогрессирования заболевания, поднимаются вверх, вплоть до передней брюшной стенки. Существует несколько отличительных признаков отеков при сердечной недостаточности:

Этот признак является одним из самых распространенных при хронической сердечной недостаточности. Обычно они начинают появляться в области стоп, а затем, по мере прогрессирования заболевания, поднимаются вверх, вплоть до передней брюшной стенки. Существует несколько отличительных признаков отеков при сердечной недостаточности:

- Симметричность, в отличие от одностороннего поражения при тромбофлебите или лимфостазе.

- Зависимость от положения тела в пространстве, то есть после ночного сна жидкость скапливается в области спины и ягодиц, тогда как во время ходьбы перемещается на нижние конечности.

- Лицо, шея и плечи, как правило, не затронуты, в отличие от почечных отеков.

- Для выявления скрытых отеков проводят ежедневный контроль веса пациента.

Осложнениями длительно существующих отеков являются трофические изменения кожи, связанные с нарушением ее питания, образование язв, трещин и разрывов, из которых вытекает жидкость. При вторичном инфицировании может развиться гангрена.

Боль в правом подреберье

Этот симптом связан с наполнением печени кровью и увеличением ее в объеме. Так как капсула, находящаяся вокруг не растяжима, возникает давление на нее изнутри, что и приводит к появлению дискомфорта или боли. При хронической сердечной недостаточности возникает трансформация клеток печени с развитием ее цирроза и нарушением функции.

На конечной стадии увеличивается давление в портальной вене, что приводит к скоплению жидкости в брюшной полости (асциту). На передней брюшной стенке вокруг пупка могут увеличиваться подкожные вены с образованием «головы медузы».

Сердцебиение

Чаще всего этот признак появляется при учащенном сокращении сердечной мышцы, но может быть обусловлен и повышенной восприимчивостью нервной системы. Поэтому симптом этот более характерен для женщин и очень редко возникает у мужчин.

Тахикардия является компенсаторным механизмом, направленным на нормализацию гемодинамики. Связана она с активацией симпато-адреналовой системы и рефлекторными реакциями. Усиленная работа сердца довольно быстро приводит к истощению миокарда и нарастанию застойных явлений. Именно поэтому в терапии ХСН в последние годы стали применять небольшие дозы бета-блокаторов, которые замедляют частоту сокращений.

Быстрая утомляемость

Утомляемость редко рассматривается как специфический симптом ХСН. Связана она с повышенным кровенаполнением скелетных мышц и может наблюдаться и при других заболеваниях.

Диспепсические явления

Этот термин объединяет в себе все признаки нарушения работы желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, усиление газообразования и запоры). Функция ЖКТ нарушается как вследствие уменьшения доставки кислорода по сосудам, так и из-за рефлекторных механизмов, влияющих на перистальтику.

Нарушение выделительной функции почек

В связи со спазмом почечных сосудов уменьшается количество первичной мочи, одновременно увеличивается и обратное всасывание ее в канальцах. В результате происходит задержка жидкости, и признаки сердечной недостаточности нарастают. Этот патологический процесс приводит к декомпенсации ХСН.

Сердечная недостаточность – грозное проявление заболеваний органов сердечно-сосудистой системы. Патология эта чаще встречается у взрослых, чем у детей, а проявления зависят от того, в каком круге кровообращения происходит застой крови. Если жидкость скапливается в легких, то развивается дыхательная недостаточность, при полнокровии внутренних органов нарушается их работа и изменяется структура.

Застойные изменения в малом круге кровообращения. Признаки недостаточности кровообращения по большому кругу. Чем может быть опасна застойная сердечная недостаточность

Гипостаз, или застой в лёгких, – это следствие нарушения кровообращения в малом лёгочном круге . При левожелудочковой сердечной недостаточности способность правого желудочка перекачивать кровь к лёгким остаётся неизменной, в то время как левый желудочек не справляется с объёмом крови, поступающей от лёгких. В результате значительная часть крови перемещается из большого круга кровообращения в лёгочный. Увеличение объёма крови приводит к повышению давления в сосудах. Если это давление превышает уровень онкотического давления плазмы (28 мм рт. ст.), кровь начинает выходить в ткани лёгких через поры в стенках капилляров.

Застой крови приводит к появлению хронической дыхательной недостаточности. В тяжёлых случаях развивается сердечная астма и отёк лёгких, в результате чего смерть может наступить за несколько часов.

Причины застоя в лёгких

Застой в лёгких чаще всего возникает при врождённых и приобретённых патологиях сердечно-сосудистой системы , таких как:

- кардиомиопатия;

- инфаркт миокарда;

- атеросклероз;

- перикардиты;

- ишемическая болезнь сердца;

- стеноз митрального или аортального клапанов;

- артериальная гипертензия.

Кроме того, причинами развития патологии могут выступать:

- травмы внутренних органов;

- заболевания почек;

- длительное пребывание в высокогорных районах;

- отравление газами;

- приём некоторых лекарственных препаратов;

- малоподвижный образ жизни.

Застойные явления беспокоят людей, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний вынуждены вести малоподвижный образ жизни . Скопление жидкости в лёгких и альвеолах препятствует полноценному насыщению тканей кислородом.

Вследствие гипоксии нарушается работа внутренних органов, в первую очередь головного мозга, нервной системы, сердца, почек. Застой в лёгких у лежачих больных вызывает вторичную гипостатическую пневмонию.

Симптомы

Выделяют две стадии патологии. Во время первой, или интерстициальной, стадии плазма крови переходит в ткань лёгкого. Во второй, или альвеолярной, стадии, которая является опасной для жизни, отёк распространяется на альвеолы.

Выделяют две стадии патологии. Во время первой, или интерстициальной, стадии плазма крови переходит в ткань лёгкого. Во второй, или альвеолярной, стадии, которая является опасной для жизни, отёк распространяется на альвеолы.

Первым признаком заболевания является одышка, возникающая после физических нагрузок, стресса, обильного приёма пищи . Дыхательный центр продолговатого мозга реагирует на снижение содержания кислорода в крови рефлекторным увеличением частоты и интенсивности дыхательных движений.

При сопутствующей сердечной недостаточности больных беспокоят:

- чувство сдавленности грудной клетки,

- посинение носогубного треугольника,

- трудность во время осуществления вдоха,

- характерный хрустящий звук в конце вдоха.

При отсутствии своевременного лечения одышка усиливается. Наполнение жидкостью лёгочных тканей приводит к снижению объёма вдыхаемого воздуха. Больному не хватает дыхания, чтобы произнести длинное предложение. Приступы удушья возникают при незначительных физических усилиях, сопровождаются паникой и страхом смерти. Возможна потеря сознания.

Интерстициальная фаза застоя в лёгких сменяется альвеолярной при физическом или эмоциональном перенапряжении, повышении артериального давления.

Ощущение недостатка воздуха нарастает в положении лёжа . Человек начинает спать сидя, пользуется 2-3 подушками. Появляется кашель. На альвеолярной стадии заболевания во время откашливания выделяется экссудат, пена с кровью или кровь.

При сердечной недостаточности активируются компенсаторные рефлекторные механизмы. Барорецепторы сердца реагируют на повышенное давление в предсердиях, стимулируя симпатические нервные центры. Под влиянием симпатической нервной системы увеличивается частота сердечных сокращений. При этом пульс на периферических сосудах остаётся слабым.

Симптомы гипостаза могут варьировать в зависимости от вызвавших их причин.

Диагностика

Диагностику заболевания проводит врач на основании жалоб больного, осмотра, аускультации и данных дополнительного обследования.

Чтобы выявить застойные явления в лёгких, делается рентгенограмма

Чтобы выявить застойные явления в лёгких, делается рентгенограмма

Для оценки работы сердца проводится электро- и фонокардиографическое исследование, катетеризация сердечных камер с измерением внутриполостного давления. Косвенными признаками сердечно-сосудистых патологий являются:

- отёки конечностей,

- увеличение размеров печени,

- болезненность печени при пальпации,

- скопление жидкости в брюшной полости.

При лабораторном исследовании мокроты в ней обнаруживаются альвеолярные макрофаги, содержащие фагоцитированный гемосидерин. В моче появляются гиалиновые цилиндры, белок, эритроциты. Содержание кислорода в крови снижено, содержание углекислоты нормальное или незначительно пониженное

.Лечение

Лечение застоя в лёгких основывается на устранении причин, вызвавших болезнь. При пороках сердца или аневризме рекомендуется хирургическое вмешательство. В менее тяжёлых случаях проводится медикаментозная терапия, которая включает бета-адреноблокаторы, сердечные гликозиды, нитраты. Препараты должен подбирать лечащий врач в зависимости от вида патологии и тяжести состояния больного .

Лечение застоя в лёгких основывается на устранении причин, вызвавших болезнь. При пороках сердца или аневризме рекомендуется хирургическое вмешательство. В менее тяжёлых случаях проводится медикаментозная терапия, которая включает бета-адреноблокаторы, сердечные гликозиды, нитраты. Препараты должен подбирать лечащий врач в зависимости от вида патологии и тяжести состояния больного .

Для снижения объёма циркулирующей крови применяют мочегонные средства. Это помогает предотвратить растяжение сосудов. Чтобы избежать инфекционных заболеваний лёгких вне зависимости от причин застоя, назначают антибиотики, а для разжижения мокроты – муколитики.

При остром отёке лёгких больного немедленно госпитализируют. Для предотвращения гипоксии ему дают дышать чистым кислородом. В условиях стационара проводится искусственное удаление жидкости из лёгких.

Лечить застой в лёгких у пожилых людей и больных, вынужденных длительное время находиться в горизонтальном положении, рекомендуется с помощью физиотерапевтических процедур .

Лечение при помощи народной медицины

Лечение народными средствами включает дыхательную гимнастику, массаж, траволечение . Лежачим больным нужно менять положение тела, при отсутствии противопоказаний сидеть в постели, изредка вставать.

Лечение народными средствами включает дыхательную гимнастику, массаж, траволечение . Лежачим больным нужно менять положение тела, при отсутствии противопоказаний сидеть в постели, изредка вставать.

Отвары и настои липы, мать-и-мачехи, ромашки, ягод калины оказывают противовоспалительное и отхаркивающее действие. Чабрец, календула, хвощ полевой, шалфей являются диуретиками. Для эффективного лечения застоя рекомендуется применять целебные травы в сочетании с медикаментами. Использовать народные рецепты следует после консультации с лечащим врачом .

Больному необходимо ограничивать употребление соли и жидкости.

Гиподинамия — бич нашей цивилизации. Мы мало двигаемся, закупорившись в своей зоне комфорта, и пожинаем соответствующие плоды — пищ

Сердечная недостаточность — причины, симптомы, диагностика и лечение

Общие сведения

Сердечная недостаточность – острое или хроническое состояние, вызванное ослаблением сократительной способности миокарда и застойными явлениями в малом или большом круге кровообращения. Проявляется одышкой в покое или при незначительной нагрузке, утомляемостью, отеками, цианозом (синюшностью) ногтей и носогубного треугольника. Острая сердечная недостаточность опасна развитием отека легких и кардиогенного шока, хроническая сердечная недостаточность ведет к развитию гипоксии органов. Сердечная недостаточность – одна из самых частых причин смерти человека.

Снижение сократительной (насосной) функции сердца при сердечной недостаточности ведет к развитию дисбаланса между гемодинамическими потребностями организма и возможностью сердца в их осуществлении. Этот дисбаланс проявляется превышением венозного притока к сердцу и сопротивления, которое необходимо преодолеть миокарду для изгнания крови в сосудистое русло, над способностью сердца переместить кровь в систему артерий.

Не являясь самостоятельным заболеванием, сердечная недостаточность развивается как осложнение различных патологий сосудов и сердца: клапанных пороков сердца, ишемической болезни, кардиомиопатии, артериальной гипертензии и др.

При некоторых заболеваниях (например, артериальной гипертонии) нарастание явлений сердечной недостаточности происходит постепенно, годами, тогда как при других (остром инфаркте миокарда), сопровождающихся гибелью части функциональных клеток, это время сокращается до дней и часов. При резком прогрессировании сердечной недостаточности (в течение минут, часов, дней), говорят о ее острой форме. В остальных случаях сердечную недостаточность рассматривают как хроническую.

Хронической сердечной недостаточностью страдают от 0,5 до 2% населения, а после 75 лет ее распространенность составляет около 10%. Значимость проблемы заболеваемости сердечной недостаточностью определяется неуклонным увеличением числа страдающих ею пациентов, высоким показателем смертности и инвалидности больных.

Сердечная недостаточность

Причины сердечной недостаточности

Среди наиболее частых причин сердечной недостаточности, встречающихся у 60-70% пациентов, называют инфаркт миокарда и ИБС. За ними следуют ревматические пороки сердца (14%) и дилатационная кардиомиопатия (11%). В возрастной группе старше 60 лет, кроме ИБС, сердечную недостаточность вызывает также гипертоническая болезнь (4%). У пожилых пациентов частой причиной сердечной недостаточности служит сахарный диабет 2-го типа и его сочетание с артериальной гипертонией.

Факторы риска

Факторы, провоцирующие развитие сердечной недостаточности, вызывают ее проявление при снижении компенсаторных механизмов сердца. В отличие от причин, факторы риска потенциально обратимы, и их уменьшение или устранение может задержать усугубление сердечной недостаточности и даже спасти жизнь пациента.

В их число входят:

- перенапряжение физических и психоэмоциональных возможностей

- аритмии, ТЭЛА, гипертензивные кризы, прогрессирование ИБС;

- пневмонии, ОРВИ, анемии, почечная недостаточность, гипертиреоз

- прием кардиотоксических препаратов, лекарств, способствующих задержке жидкости (НПВП, эстрогенов, кортикостероидов), повышающих АД (изадрина, эфедрина, адреналина)

- выраженное и быстро прогрессирующее увеличение массы тела, алкоголизм

- резкое увеличение ОЦК при массивной инфузионной терапии

- миокардиты, ревматизм, инфекционный эндокардит

- несоблюдение рекомендаций по лечению хронической сердечной недостаточности.

Патогенез

Развитие острой сердечной недостаточности часто наблюдается на фоне инфаркта миокарда, острого миокардита, тяжелых аритмий (фибрилляции желудочков, пароксизмальной тахикардии и др.). При этом происходит резкое падение минутного выброса и поступления крови в артериальную систему. Острая сердечная недостаточность клинически сходна с острой сосудистой недостаточностью и иногда обозначается как острый сердечный коллапс.

При хронической сердечной недостаточности изменения, развивающиеся в сердце, длительное время компенсируются его интенсивной работой и приспособительными механизмами сосудистой системы: возрастанием силы сокращений сердца, учащением ритма, снижением давления в диастолу за счет расширения капилляров и артериол, облегчающего опорожнение сердца во время систолы, повышением перфузии тканей.

Дальнейшее нарастание явлений сердечной недостаточности характеризуется уменьшением объема сердечного выброса, увеличением остаточного количества крови в желудочках, их переполнением во время диастолы и перерастяжением мышечных волокон миокарда. Постоянное перенапряжение миокарда, старающегося вытолкнуть кровь в сосудистое русло и поддержать кровообращение, вызывает его компенсаторную гипертрофию. Однако в определенный момент наступает стадия декомпенсации, обусловленная ослаблением миокарда, развитием в нем процессов дистрофии и склерозирования. Миокард сам начинает испытывать недостаток кровоснабжения и энергообеспечения.

В этой стадии в патологический процесс включаются нейрогуморальные механизмы. Активация механизмов симпатико-адреналовой системы вызывает сужение сосудов на периферии, способствующее поддержанию стабильного АД в русле большого круга кровообращения при уменьшении объема сердечного выброса. Развивающаяся при этом почечная вазоконстрикция приводит к ишемии почек, способствующей внутритканевой задержке жидкости.

Повышение секреции гипофизом антидиуретического гормона увеличивает процессы реабсорбции воды, что влечет за собой возрастание объема циркулирующей крови, повышение капиллярного и венозного давления, усиленную транссудацию жидкости в ткани.

Т. о., выраженная сердечная недостаточность приводит к грубым гемодинамическим нарушениям в организме:

Расстройство газового обмена

При замедлении кровотока возрастает поглощение тканями кислорода из капилляров с 30% в норме до 60-70%. Увеличивается артериовенозная разница насыщения крови кислородом, что приводит к развитию ацидоза. Накопление недоокисленных метаболитов в крови и усиление работы дыхательной мускулатуры вызывают активизацию основного обмена.

Возникает замкнутый круг: организм испытывает повышенную потребность в кислороде, а система кровообращения неспособна ее удовлетворить. Развитие, так называемой, кислородной задолженности ведет к появлению цианоза и одышки. Цианоз при сердечной недостаточности может быть центральным (при застое в малом круге кровообращения и нарушении оксигенации крови) и периферическим (при замедлении кровотока и повышенной утилизации кислорода в тканях). Так как недостаточность кровообращения более выражена на периферии, у пациентов с сердечной недостаточностью наблюдается акроцианоз: синюшность конечностей, ушей, кончика носа.

Отеки

Отеки развиваются в результате ряда факторов: внутритканевой задержки жидкости при повышении капиллярного давления и замедлении кровотока; задержки воды и натрия при нарушении водно-солевого обмена; нарушения онкотического давления плазмы крови при расстройстве белкового обмена; уменьшения инактивации альдостерона и антидиуретического гормона при снижении функции печени.

Отеки при сердечной недостаточности сначала скрытые, выражаются быстрым увеличением массы тела и уменьшением количества мочи. Появление видимых отеков начинается с нижних конечностей, если пациент ходит, или с крестца, если больной лежит. В дальнейшем развивается полостная водянка: асцит (брюшной полости), гидроторакс (полости плевры), гидроперикард (перикардиальной полости).

застойным изменениям в органах

Застойные явления в легких связаны с нарушением гемодинамики малого круга кровообращения. Характеризуются ригидностью легких, уменьшением дыхательной экскурсии грудной клетки, ограниченной подвижностью легочных краев. Проявляется застойным бронхитом, кардиогенным пневмосклерозом, кровохараканьем. Застойные явления большого круга кровообращения вызывают гепатомегалию, проявляющуюся тяжестью и болью в правом подреберье, а затем и сердечный фиброз печени с развитием в ней соединительной ткани.

Расширение полостей желудочков и предсердий при сердечной недостаточности может приводить к относительной недостаточности предсердно-желудочковых клапанов, что проявляется набуханием вен шеи, тахикардией, расширением границ сердца. При развитии застойного гастрита появляется тошнота, потеря аппетита, рвота, склонность к запорам метеоризм, потеря массы тела. При прогрессирующей сердечной недостаточности развивается тяжелая степень истощения – сердечная кахексия.

Застойные процессы в почках вызывают олигурию, повышение относительной плотности мочи, протеинурию, гематурию, цилиндрурию. Нарушение функций центральной нервной системы при сердечной недостаточности характеризуется быстрой утомляемостью, понижением умственной и физической активности, повышенной раздражительностью, расстройством сна, депрессивными состояниями.

Классификация

По скорости нарастания признаков декомпенсации выделяют острую и хроническую сердечную недостаточность.

Развитие острой сердечной недостаточности может происходить по двум типам:

- по левому типу (острой левожелудочковой или левопредсердной недостаточности)

- острой правожелудочковой недостаточности

В развитии хронической сердечной недостаточности по классификации Василенко-Стражеско выделяют три стадии:

I (начальная) стадия – скрытые признаки недостаточности кровообращения, проявляющиеся только в процессе физической нагрузки одышкой, сердцебиением, чрезмерной утомляемостью; в покое гемодинамические нарушения отсутствуют.

II (выраженная) стадия – признаки длительной недостаточности кровообращения и гемодинамических нарушений (застойные явления малого и большого кругов кровообращения) выражены в состоянии покоя; резкое ограничение трудоспособности:

- Период II А – умеренные гемодинамические нарушения в одном отделе сердца (лево- или правожелудочковая недостаточность). Одышка развивается при обычной физической активности, работоспособность резко снижена. Объективные признаки – цианоз, отечность голеней, начальные признаки гепатомегалии, жесткое дыхание.

- Период II Б – глубокие гемодинамические расстройства с вовлечением всей сердечно-сосудистой системы (большого и малого круга). Объективные признаки – одышка в покое, выраженные отеки, цианоз, асцит; полная нетрудоспособность.

III (дистрофическая, конечная) стадия – стойкая недостаточность кровообращения и обмена веществ, морфологически необратимые нарушения структуры органов (печени, легких, почек), истощение.

Симптомы сердечной недостаточности

Острая сердечная недостаточность

Острая сердечная недостаточность вызывается ослаблением функции одного из отделов сердца: левого предсердия или желудочка, правого желудочка. Острая левожелудочковая недостаточность развивается при заболеваниях с преимущественной нагрузкой на левый желудочек (гипертонической болезни, аортальном пороке, инфаркте миокарда). При ослаблении функций левого желудочка повышается давление в легочных венах, артериолах и капиллярах, увеличивается их проницаемость, что ведет к пропотеванию жидкой части крови и развитию сначала интерстициального, а затем альвеолярного отека.

Клиническими проявлениями острой недостаточности левого желудочка служат сердечная астма и альвеолярный отек легких. Приступ сердечной астмы обычно провоцируется физическим или нервно-психическим напряжением. Приступ резкого удушья чаще возникает ночью, вынуждая больного в страхе проснуться. Сердечная астма проявляется чувством нехватки воздуха, сердцебиением, кашлем с трудно отходящей мокротой, резкой слабостью, холодным потом.

Пациент принимает положение ортопноэ – сидя с опущенными ногами. При осмотре – кожа бледная с сероватым оттенком, холодный пот, акроцианоз, сильная одышка. Определяется слабый, частого наполнения аритмичный пульс, расширение границ сердца влево, глухие сердечные тона, ритм галопа; артериальное давление имеет тенденцию к снижению. В легких жесткое дыхание с единичными сухими хрипами.

Дальнейшее нарастание застойных явлений малого круга способствует развитию отека легких. Резкое удушье сопровождается кашлем с выделением обильного количества пенистой розового цвета мокроты (из-за наличия примеси крови). На расстоянии слышно клокочущее дыхание с влажными хрипами (симптом «кипящего самовара»). Положение пациента ортопноэ, лицо цианотичное, вены шеи набухают, кожу покрывает холодный пот. Пульс нитевидный, аритмичный, частый, АД снижено, в легких – влажные разнокалиберные хрипы. Отек легких является неотложным состоянием, требующим мер интенсивной терапии, т. к. может привести к летальному исходу.

Острая левопредсердная сердечная недостаточность встречается при митральном стенозе (левого предсердно-желудочкового клапана). Клинически проявляется теми же состояниями, что и острая недостаточность левого желудочка. Острая недостаточность правого желудочка чаще возникает при тромбоэмболиях крупных ветвей легочной артерии. Развивается застой в сосудистой системе большого круга кровообращения, что проявляется отеками ног, болью в правом подреберье, чувством распирания, набухания и пульсации шейных вен, одышкой, цианозом, болями или давлением в области сердца. Периферический пульс слабый и частый, АД резко снижено, ЦВД повышено, сердце расширено вправо.

При заболеваниях, вызывающих декомпенсацию правого желудочка, сердечная недостаточность проявляется раньше, чем при левожелудочковой недостаточности. Это объясняется большими компенсаторными возможностями левого желудочка- самого мощного отдела сердца. Однако при снижении функций левого желудочка сердечная недостаточность прогрессирует с катастрофической скоростью.

Хроническая сердечная недостаточность

Начальные стадии хронической сердечной недостаточности могут развиваться по лево- и правожелудочковому, лево- и правопредсердному типам. При аортальном пороке, недостаточности митрального клапана, артериальной гипертензии, коронарной недостаточности развивается застой в сосудах малого круга и хроническая левожелудочковая недостаточность. Она характеризуется сосудистыми и газовыми изменениями в легких. Возникает одышка, приступы удушья (чаще по ночам), цианоз, приступы сердцебиения, кашель (сухой, иногда с кровохарканьем), повышенная утомляемость.

Еще более выраженные застойные явления в малом круге кровообращения развиваются при хронической левопредсердной недостаточности у пациентов со стенозом митрального клапана. Появляются одышка, цианоз, кашель, кровохарканье. При длительном венозном застое в сосудах малого круга происходит склерозирование легких и сосудов. Возникает дополнительное, легочное препятствие для кровообращения в малом круге. Повышенное давление в системе легочной артерии вызывает увеличенную нагрузку на правый желудочек, обусловливая его недостаточность.

При преимущественном поражении правого желудочка (правожелудочковой недостаточности) застойные явления развиваются в большом круге кровообращения. Правожелудочковая недостаточность может сопровождать митральные пороки сердца, пневмосклероз, эмфизему легких и т. д. Появляются жалобы на боли и тяжесть в правом подреберье, появление отеков, снижение диуреза, распирание и увеличение живота, одышку при движениях. Развивается цианоз, иногда с желтушно-цианотичным оттенком, асцит, набухают шейные и периферические вены, увеличивается в размерах печень.

Функциональная недостаточность одного отдела сердца не может долго оставаться изолированной, и со временем развивается тотальная хроническая сердечная недостаточность с венозным застоем в русле малого и большого кругов кровообращения. Также развитие хронической сердечной недостаточности отмечается при поражении сердечной мышцы: миокардитах, кардиомиопатии, ИБС, интоксикациях.

Диагностика

Поскольку сердечная недостаточность является вторичным синдромом, развивающимся при известных заболеваниях, диагностические мероприятия должны быть направлены на ее раннее выявление, даже при отсутствии явных признаков.

При сборе клинического анамнеза следует обратить внимание на утомление и диспноэ, как самые ранние признаки сердечной недостаточности; наличие у пациента ИБС, гипертензии, перенесенных инфаркта миокарда и ревматической атаки, кардиомиопатии. Выявление отеков голеней, асцита, учащенного низкоамплитудного пульса, выслушивание III тона сердца и смещение границ сердца служат специфическими признаками сердечной недостаточности.

При подозрении на сердечную недостаточность проводят определение электролитного и газового состава крови, кислотно-щелочного равновесия, мочевины, креатинина, кардиоспецефических ферментов, показателей белково-углеводного обмена.

ЭКГ по специфическим изменениям помогает выявлять гипертрофию и недостаточность кровоснабжения (ишемию) миокарда, а также аритмии. На основе электрокардиографии широко применяются различные нагрузочные тесты с использование велотренажера (велоэргометрия) и «бегущей дорожки» (тредмил-тест). Такие тесты с постепенно возрастающим уровнем нагрузки позволяют судить о резервных возможностях функции сердца.

С помощью ультразвуковой эхокардиографии возможно установить причину, вызвавшую сердечную недостаточность, а также оценить насосную функцию миокарда. С помощью МРТ сердца успешно диагностируются ИБС, врожденные или приобретенные пороки сердца, артериальная гипертензия и др. заболевания. Рентгенография легких и органов грудной клетки при сердечной недостаточности определяет застойные процессы в малом круге, кардиомегалию.

КТ ОГК С+. Расширение долевых легочных артерий (красные стрелки), расширение правого желудочка (зеленая стрелка), двухсторонний выпот в грудной полости (желтые стрелки) у пациентки с застойными явлениями в малом круге кровообращения

Радиоизотопная вентрикулография у пациентов сердечной недостаточностью позволяет с высокой степенью точности оценить сократительную способность желудочков и определить их объемную вместимость. При тяжелых формах сердечной недостаточности для определения поражения внутренних органов проводят УЗИ брюшной полости, печени, селезенки, поджелудочной железы.

Лечение сердечной недостаточности

При сердечной недостаточности проводится лечение, направленное на устранение первичной причины (ИБС, гипертонической болезни, ревматизма, миокардита, и др.). При пороках сердца, сердечной аневризме, слипчивом перикардите, создающих механический барьер в работе сердца, нередко прибегают к хирургическому вмешательству.

При острой или тяжелой хронической сердечной недостаточности назначается постельный режим, полный психический и физический покой. В остальных случаях следует придерживаться умеренных нагрузок, не нарушающих самочувствие. Потребление жидкости ограничивается 500-600 мл в сутки, соли – 1-2 г. Назначается витаминизированное, легкоусвояемое диетическое питание.

Фармакотерапия сердечной недостаточности позволяет продлить и значительно улучшить состояние пациентов и качество их жизни.

При сердечной недостаточности назначаются следующие группы препаратов:

- сердечные гликозиды (дигоксин, строфантин и др.) – повышают сократимость миокарда, увеличивают его насосную функцию и диурез, способствуют удовлетворительной переносимости физических нагрузок;

- вазодилататоры и ингибиторы АПФ — ангиотензин-превращающего фермента (эналаприл, каптоприл, лизиноприл, периндоприл, рамиприл) — понижают тонус сосудов, расширяют вены и артерии, уменьшая тем самым сопротивление сосудов во время сердечных сокращений и способствуя увеличению сердечного выброса;

- нитраты (нитроглицерин и его пролонгированные формы) – улучшают кровенаполнение желудочков, увеличивают сердечный выброс, расширяют коронарные артерии;

- диуретики (фуросемид, спиронолактон) – уменьшают задержку избыточной жидкости в организме;

- Β-адреноблокаторы (карведилол) – уменьшают частоту сердечных сокращений, улучшают кровенаполнение сердца, повышают сердечный выброс;

- антикоагулянты (ацетилсалициловая к-та, варфарин) – препятствуют тромбообразованию в сосудах;

- препараты, улучшающие метаболизм миокарда (витамины группы В, аскорбиновая кислота, инозин, препараты калия).

При развитии приступа острой левожелудочковой недостаточности (отека легких) пациента госпитализируют и оказывают неотложную терапию: вводят диуретики, нитроглицерин, препараты, повышающие сердечный выброс (добутамин, дофамин), проводят ингаляции кислорода. При развитии асцита проводится пункционное удаление жидкости из брюшной полости, при возникновении гидроторакса — плевральная пункция. Пациентам с сердечной недостаточностью ввиду выраженной гипоксии тканей назначается оксигенотерапия.

Прогноз и профилактика

Пятилетний порог выживаемости пациентов с сердечной недостаточностью составляет 50%. Отдаленный прогноз вариабелен, на него оказывают влияние степень тяжести сердечной недостаточности, сопутствующий фон, эффективность терапии, образ жизни и т. д. Лечение сердечной недостаточности на ранних стадиях может полностью компенсировать состояние пациентов; худший прогноз наблюдается при III стадии сердечной недостаточности.

Мерами профилактики сердечной недостаточности служит предотвращение развития вызывающих ее заболеваний (ИБС, гипертонии, пороков сердца и др.), а также факторов, способствующих ее возникновению. Во избежание прогрессирования уже развившейся сердечной недостаточности необходимо соблюдение оптимального режима физической активности, приема назначенных препаратов, постоянное наблюдение кардиолога.

Хроническая недостаточность кровообращения: классификация, лечение

Недостаточность кровообращения (НК) – это патологическое состояние, при котором кровь к органам человеческого тела в нужном количестве не доставляется. Из-за сбоя в сердечно-сосудистой системе человеческий организм уже не может полноценно функционировать. Это заболевание встречается довольно часто: каждый сотый житель нашей страны страдает от такого синдрома. Медицинская статистика свидетельствует: ежегодный прирост заболеваемости — 3 случая на 1000 человек. Каждый год в стационарных условиях проходят лечение лишь 35% страдающих недостаточностью кровообращения.

Классификация заболевания

Различают синдром сердечной недостаточности, связанный с заболеваниями сердца и заболевание, связанное с нарушениями кровообращения сердечно-сосудистой системы. Классическими клиническими проявлениями сосудистых сбоев является возникновение коллапса, ортостатической гипотензии и шока.

Виды недостаточности кровообращения

Классификация заболеваний по их протеканию подразделяется на острую и хроническую форму. Понятие острой недостаточности применяется к обозначению кардиальной астмы и отека легких. Острая форма обычно стремительно развивается на фоне инфаркта миокарда, разрыва стенок левого желудочка, миокардита или острой недостаточности аортального и митрального клапанов, длительной недостаточности кровообращения или других патологий. С развитием острой формы возникают клинические признаки неблагоприятного течения болезни, возможен прогноз летального исхода.

При постепенном развитии недостаточности выделяют хроническую форму. Она может формироваться от нескольких недель до десятков лет. Причинами ее появления может быть наличие пороков сердца, артериальной гипертензии, хронической дыхательной недостаточности или продолжительной анемии. Сегодня существует две классификации недостаточности кровообращения. Первая из них была предложена около века назад. В ее основе лежит функциональный подход и качественная оценка изменений, происходящих в организме.

Классификация по Н.Д. Стражеско и В.Г. Василенко

Предложили такой метод разделения – выдающиеся советские кардиологи-клиницисты Стражеско и Василенко. Классификация недостаточности кровообращения выделяет три разных стадии течения заболевания.

При первой, начальной и, чаще всего, скрытой стадии (I), у больного в состоянии покоя симптомов каких-либо нарушений не наблюдается. Лишь при физических нагрузках могут проявиться одышка, чувство усталости или учащенное сердцебиение. При этом могут присутствовать признаки компенсаторной гипертрофии и/или тоногенной дилатации того или другого отдела сердца.

Вторая стадия (II) по классификации недостаточности кровообращения разделяется на две подгруппы, в которых проявления заболевания будут иметь более выраженную симптоматику.

Вторая стадия первой подстадии (II-А) характеризуется недостаточностью правого или левого сердца, явлениями застоя, нерезко выраженных и быстро проходящих после проведения соответствующего лечения и соблюдения необходимого режима. Одышка и слабость наблюдаются в состоянии покоя, при физических нагрузках они значительно увеличиваются, из-за чего полноценная деятельность невозможна. Присутствуют нарушения обмена веществ и сбои в деятельности некоторых органов. Печень может быть немного больше нормальных размеров и при этом болезненна, но в умеренных пределах. К вечеру ноги могут отекать, к утру отечность проходит.

Согласно предложенной классификации, вторая стадия второй подстадии (II-Б) характеризуется признаками застоя крови по малому и большому кругу кровообращения, которые выражены и в покое. Даже незначительные увеличения физических нагрузок приводит к усиливающейся одышке. Наблюдается недостаточность и правого, и левого сердца. Присутствуют признаки асцита и диффузного цианоза. Печень увеличена и болезненна, нарушения в работе почек, отечность.

При третьей, конечной, дистрофической стадии (III) – происходят необратимые нарушения в органах и системах, при этом больше всего страдают печень и легкие.

Предложение американских кардиологов

Тем не менее, на сегодняшний день оптимальной классификацией недостаточности кровообращения по степени тяжести считается предложение Нью-йоркской ассоциации кардиологов (NYHA). Согласно американской классификации, сердечная недостаточность может подразделяться на функциональные классы, причем каждый из них зависит от физической нагрузки, которую может выдержать больной. Она основана на принципе степени патологии гемодинамических нарушений в большом и малом круге кровообращения. Таким образом, предложение американских кардиологов позволяет определять работоспособность пациента или возможность осуществлять какую-либо деятельность без появления жалоб, специфических при сердечной недостаточности.

Функциональные классы

Классификация недостаточности кровообращения по функциональным классам не обязательно должна соответствовать определенным стадиям проявлений недостаточности. В зависимости от проведенной лечебной терапии и степени прогресса заболевания функциональный класс может изменяться.

Согласно уровню работоспособности и степени переносимости больным физических нагрузок, хроническую сердечную недостаточность (ХСН) подразделяют на четыре класса:

- ХСН первого функционального класса. Сюда относят физически активных больных. С их стороны отсутствуют жалобы на одышку или учащенное сердцебиение при увеличении нагрузок.

- ХСН второго функционального класса. Это пациенты, для которых характерны умеренные ограничения физических нагрузок. Больной прекрасно чувствует себя в состоянии покоя, однако, даже привычные физические нагрузки вызывают быструю утомляемость, одышку или приступ тахикардии.

- ХСН третьего функционального класса. У больных явно выраженный характер течения заболевания. Даже находясь в состоянии покоя, больной чувствует слабость, одышку и учащенное сердцебиение.

- ХСН третьего функционального класса. Дискомфорт может возникнуть даже при малейшей физической нагрузке. Даже не шевелясь, больной испытывает симптомы недостаточности. Активность таких пациентов сводится к минимуму.

Классификация хронической недостаточности кровообращения по американской системе довольно проста и удобна. Именно поэтому она общепринята в международных и европейских сообществах кардиологов.

Из-за чего возникает хроническая недостаточность кровообращения?

Сердечная недостаточность чаще всего наступает вследствие поражения сердечной мышцы или утраты способности перекачивать нужное количество крови по сосудистой системе. Основными причинами возникновения такого заболевания считаются:

- Повышенное артериальное давление.

- Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, миокардиты, образование кардиомиопатии или мерцательной аритмии, блокада сердца.

- Изменения в структуре мышцы, происходящих вследствие приема некоторых лекарственных средств.

- Сахарный диабет, нарушения работы почек или печени.

- Врожденные пороки.

- Наличие вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя или наркотических веществ.

Классические симптомы

В зависимости от степени и вида нарушения может проявляться разная симптоматика. Если сбой произошел в левом желудочке сердца, то застоям крови подвержен малый круг кровообращения и легочная система. В этом случае больной испытывает одышку, признаки цианоза (синеют губы пальцы рук и ног), присутствуют сухие хрипы, возможно кровохарканье.

Если поражен правый желудочек, то застою крови подвержен большой круг кровообращения. В этом случае характерны: отеки конечностей и боль в области правого подреберья (застой крови в печени).

В любом случае пациент испытывает быструю утомляемость и учащенное сердцебиение. При классификации недостаточности кровообращения у детей или взрослых, признаки заболевания будут носить более интенсивный характер, если течение заболевания приобрело более тяжелые формы.

Диагностика заболевания

Сердечная недостаточность определяется на основе осмотра врача-кардиолога и использования дополнительных средств и методик обследования. Состояние сердечной деятельности оценивается с помощью мониторинга ЭКГ в течение суток и с помощью использования тредмил-тестов. Эхокардиограмма позволяет установить уровень сократимости и размеры различных отделов сердца. Определить степень и уровень закупорки сосудов, а также исследовать уровень давления в сердечных камерах, позволяет такая манипуляция, как катетеризации сердца.

Лечение с помощью медикаментов

В качестве основных средств лечения недостаточности кровообращения, классификация которой была приведена выше, являются:

- Бета-блокаторы (ингибиторы). Эти препараты способствуют снижению уровня артериального давления и уменьшению частоты сердечных сокращений.

- Гликозиды. Эти препараты эффективны при устранении основных симптомов. Кроме того они способствуют укреплению сердечной мышцы. В небольших количествах эффективны при лечении мерцатальной аритмии. Могут иметь быстрый и кратковременный или длительный эффект.

- Для устранения последствий заболевания применяют различные диуретики, с помощью которых из организма выводят излишнюю жидкость.

- Назначение употребления полиненасыщенных жирных аминокислот способствует улучшению обмена веществ в организме. Эти вещества предохраняют от возникновения инфарктов.

Дополнительные средства

При лечении сердечной недостаточности дополнительно назначают:

- Статины. Применение этих препаратов, провоцирует снижение уровень холестерина в крови. Они способствуют нормализации кровообращения. Эти препараты применяются в борьбе с ишемической болезнью.

- Антикоагулянты. Препараты, нарушающие синтез тромбоцитов.

При особенной симптоматике, осложняющей течение заболевания, могут назначать:

- Препараты, содержащие нитритные соединения и соли азотной кислоты. Эти компоненты способствуют расширению сосудов и улучшению кровообращения при заболеваниях сердца.

- Кальциевые антагонисты – используются для того, чтобы исключить попадание кальция в клетки сердечно-сосудистой системы. Назначаются при устойчивой стенокардии, стабильном повышенном давлении и явно выраженных симптомах недостаточности кровообращения. Зачастую их назначают при аритмиях.

- Дезагреганты – средства, исключающие процесс тромбообразования. Такие препараты существенно снижают риск возникновения инфарктов. Их рекомендуют для лечения и профилактики атеросклерозов.

Соблюдение специальных диет

Недостаточность кровообращения – заболевание, при котором необходимо соблюдать строгую диету. Здесь сводится к минимуму употребление поваренной соли и жидкости. Рациональное питание должно быть легкоусвояемым и включать необходимое количество жизненно важных нутриентов, полиненасыщенных жирных аминокислот, клетчатки и других не менее важных компонентов.

Лечение нарушений системы кровообращения человека

Закрыть- Болезни

- Инфекционные и паразитарные болезни

- Новообразования

- Болезни крови и кроветворных органов

- Болезни эндокринной системы

- Психические расстройства

- Болезни нервной системы

- Болезни глаза

- Болезни уха

- Болезни системы кровообращения

- Болезни органов дыхания

- Болезни органов пищеварения

- Болезни кожи

- Болезни костно-мышечной системы

- Болезни мочеполовой системы

- Беременность и роды

- Болезни плода и новорожденного

- Врожденные аномалии (пороки развития)

- Травмы и отравления

- Симптомы

- Системы кровообращения и дыхания

- Система пищеварения и брюшная полость

- Кожа и подкожная клетчатка

- Нервная и костно-мышечная системы

- Мочевая система

- Восприятие и поведение

- Речь и голос

- Общие симптомы и признаки

- Отклонения от нормы

- Диеты

- Снижение веса

- Лечебные

- Быстрые

- Для красоты и здоровья

- Разгрузочные дни

- От профессионалов

- Монодиеты

- Звездные

- На кашах

- Овощные

- Детокс-диеты

- Фруктовые

- Модные

- Для мужчин

- Набор веса

- Вегетарианство

- Национальные

- Лекарства

- Антибиотики

- Антисептики

- Биологически активные добавки

- Витамины

- Гинекологические

- Гормональные

- Дерматологические

- Диабетические

- Для глаз

- Для крови

- Для нервной системы

- Для печени

- Для повышения потенции

- Для полости рта

- Для похудения

- Для суставов

- Для ушей

- Желудочно-кишечные

- Кардиологические

- Контрацептивы

- Мочегонные

- Обезболивающие

- От аллергии

- От кашля

- От насморка

- Повышение иммунитета

- Противовирусные

- Противогрибковые

- Противомикробные

- Противоопухолевые

- Противопаразитарные

- Противопростудные

- Сердечно-сосудистые

- Урологические

- Другие лекарства

- Врачи

- Клиники

- Справочник

- Аллергология

- Анализы и диагностика

- Беременность

- Витамины

- Вредные привычки

- Геронтология (Старение)

- Дерматология

- Дети

- Женское здоровье

- Инфекция

- Контрацепция

- Косметология

- Народная медицина

- Обзоры заболеваний

- Обзоры лекарств

- Ортопедия и травматология

- Питание

- Пластическая хирургия

- Процедуры и операции

- Психология

- Роды и послеродовый период

- Сексология

- Стоматология

- Травы и продукты

- Трихология

- Другие статьи

- Словарь терминов

- [А] Абазия .. Ацидоз

- [Б] Базофилы .. Булимия

- [В] Вазектомия .. Выкидыш

- [Г] Галлюциногены .. Грязи лечебные

- [Д] Дарсонвализация .. Дофамин

- [Е] Еюноскопия

- [Ж] Железы .. Жиры

- [З] Заместительная гормональная терапия

- [И] Игольный тест .. Искусственная кома

- [К] Каверна .. Кумарин

- [Л] Лапароскоп .. Лучевая терапия

- [М] Магнитотерапия .. Мутация

- [Н] Наркоз .. Нистагм

- [О] Общий анализ крови .. Отек

- [П] Паллиативная помощь .. Пульс

- [Р] Реабилитация .. Родинка (невус)

- [С] Секретин .. Сыворотка крови

- [Т] Таламус .. Тучные клетки

- [У] Урсоловая кислота

- [Ф] Фагоциты .. Фолиевая кислота

- [Х] Химиотерапия .. Хоспис

- [Ц] Цветовой показатель крови .. Цианоз

- [Ш] Штамм

- [Э] Эвтаназия .. Эстрогены

- [Я] Яд .. Язва желудка

Способ определения венозного застоя по большому кругу кровообращения у больных хронической сердечной недостаточностью

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, клинической лабораторной диагностике и предназначено для определения венозного застоя по большому кругу кровообращения у больных хронической сердечной недостаточностью. Сущность способа: определяют концентрацию эндотоксина в крови хромогенным методом по конечной точке. Уровень эндотоксина в крови выше 0,51 Ед./мл с вероятностью более 90% свидетельствует о наличии венозного застоя по большому кругу кровообращения. Применение способа позволяет уточнить стадию хронической сердечной недостаточности. 1 табл., 2 пр.

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, клинической лабораторной диагностике.

Анализ основных эпидемиологических параметров (распространенность, заболеваемость и смертность) показывает, что в развитых странах хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является важнейшей медико-социальной и экономической проблемой. Согласно данным, приведенным в Российских национальных рекомендациях Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК) и общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН) по диагностике и лечению ХСН (второй пересмотр), Москва, 2007 г. (www.cardiosite.ru/medical/rec_s.asp) в 2002 году в Российской Федерации насчитывалось 8,1 миллионов человек с четкими признаками ХСН, из которых 3,4 миллиона имели терминальный III-IV функциональный класс заболевания; в 2003 году декомпенсация ХСН стала причиной госпитализаций в стационары, имеющие кардиологические отделения, почти каждого второго больного (49%), а ХСН фигурировала в диагнозе у 92% госпитализированных в такие стационары больных; однолетняя смертность больных с клинически выраженной сердечной недостаточностью (СН) достигает 26-29%, то есть за один год в Российской Федерации умирает от 880 до 986 тысяч больных СН.

При диагностике ХСН для установления стадии заболевания в РФ применяется классификация ОССН 2002 года (www.cardiosite.ru/medical/rec_10.asp#102) (Таблица).

| Таблица | |

| Стадии ХСН | |

| Стадии ХСН | Характеристика стадий |

| I стадия | Начальная стадия заболевания (поражения) сердца. Гемодинамика не нарушена. Скрытая сердечная недостаточность. Бессимптомная дисфункция ЛЖ. |

| IIA стадия | Клинически выраженная стадия заболевания (поражения) сердца. Нарушения гемодинамики в одном из кругов кровообращения, выраженные умеренно. Адаптивное ремоделирование сердца и сосудов. |

| IIБ стадия | Тяжелая стадия заболевания (поражения) сердца. Выраженные изменения гемодинамики в обоих кругах кровообращения. Дезадаптивное ремоделирование сердца и сосудов |

| III стадия | Конечная стадия поражения сердца. Выраженные изменения гемодинамики и тяжелые (необратимые) структурные изменения органов-мишеней (сердца, легких, сосудов, головного мозга, почек). Финальная стадия ремоделирования органов. |

Практика свидетельствует, что наиболее трудной задачей является дифференциальная диагностика IIA и IIБ стадий ХСН, основным различием между которыми является вовлеченность в патологический процесс соответственного одного либо обоих кругов кровообращения. Если признаки венозного застоя в малом круге кровообращения можно обнаружить достаточно просто — по наличию жалоб на одышку, хрипам в легких, то наиболее яркий клинический признак венозного застоя в большом круге кровообращения (БКК) — периферические отеки — четко выявляются только при резко выраженных застойных явлениях. Учитывая важное медико-социальное значение адекватной диагностики ХСН и сложность выявления ранних признаков венозного застоя по БКК с помощью клинических данных, представляется актуальным разработать лабораторный тест, выявляющий данное нарушение гемодинамики.

В качестве прототипа авторы предлагают способ диагностики ХСН с помощью определения в крови натрийуретических пропептидов (Российские национальные рекомендации ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН (второй пересмотр), Москва, 2007 г. (www.cardiosite.ru/medical/rec_1.asp#119). Сущность способа состоит в том, что в настоящее время полностью доказана тесная связь между тяжестью сердечной дисфункции и содержанием натрийуретических пептидов (НУП) в крови, что позволяет применять количественное определение НУП в качестве лабораторного теста ХСН. Наиболее полно охарактеризованным НУП на настоящий момент является мозговой НУП и его предшественник аминотерминальный мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP). Способ заключается в количественном определении в крови NT-proBNP и на основании его уровня диагностируется ХСН. Известно, что нормальный уровень NT-proBNP в европейской популяции составляет 0,5-30 пг/мл; концентрация 125 пг/мл является пороговой, при превышении которой прогнозируется наличие ХСН и рекомендуется проведение исследования для оценки функции сердца; с увеличением тяжести ХСН уровень NT-proBNP многократно нарастает.

К недостаткам прототипа относятся:

— превышение порогового значения NT-proBNP происходит при увеличении нагрузки на миокард еще до развития застойных явлений по любому кругу кровообращения и не позволяет дифференцировать ХСН с застоем и без него;

— повышенные значения NT-proBNP не позволяют дифференцировать поражение левых или правых отделов сердца, то есть наличие нарушения гемодинамики по малому иди большому кругам кровообращения;

Авторы предлагают способ определения нарушения гемодинамики по БКК у больных ХСН на основании количественного определения в крови бактериального эндотоксина, проникающего в кровь вследствие венозного застоя по БКК, в частности, в системе воротной вены, поскольку основным источником эндотоксина в организме является грамотрицательная микрофлора кишечника.

Техническим результатом предлагаемого способа является определение наличия венозного застоя по БКК у больных ХСН, что позволяет уточнить стадию сердечной недостаточности.

Способ осуществляют следующим образом. У пациента путем венепункции получают 3 мл крови в пробирку с активатором свертывания. После свертывания крови отбирают сыворотку, используемую для проведения исследования. Количественное определение эндотоксина (ЭТ) выполняют с помощью набора реактивов для LAL (Limulus Amebocyte Lysate)-теста, выполняемого хромогенным методом по конечной точке. Принцип реакции состоит в том, что ЭТ грамотрицательных бактерий приводит к активации профермента (каскада ферментов, являющихся сериновыми протеазами), содержащегося в лизате амебоцитов Limulus polyphemus. Активный свертывающий фермент в присутствии хромогенного субстрата отрезает от него хромофор р-нитроанилин, который придает раствору желтое окрашивание. Интенсивность окрашивания (оптическая плотность) реакционной смеси измеряется спектрофотометрически при длине волны 405 нм и прямо пропорциональна содержанию ЭТ в образце. Реакцию проводят в лунках стерильных апирогенных микропланшетов, реактивы вносят с помощью стерильных апирогенных наконечников, для разведения реактивов используют стерильную воду, не содержащую эндотоксинов. В лунки микропланшета вносят по 50 мкл исследуемых образцов сыворотки крови и серии стандартов эндотоксина и инкубируют при 37°С в течение 5 минут; добавляют по 50 мкл LAL-реактива и инкубируют при 37°С в течение 7 минут. Затем в лунки вносят по 100 мкл субстратно-буферной смеси (0,14% водного раствора субстрата и апирогенного 0,05 М раствора трио-буфера (рН 9,0), взятых в равных объемах) и инкубируют при 37°С в течение 5 минут; добавляют по 100 мкл 20% уксусной кислоты. Оптические плотности (ОП) растворов в лунках измеряют с помощью ридера для ИФА при длине волны 405 нм. По результатам определения ОП лунок, содержащих стандарты эндотоксина, строится калибровочная кривая зависимости ОП от концентрации ЭТ, которая используется для количественного определения ЭТ в исследуемых образцах соответственно их ОП.

Способ апробирован при обследовании 67 больных постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС). Обследование включало комплексное клиническое, лабораторное и эхокардиографическое исследования, а также определение ЭТ хромогенным методом по конечной точке, описанным выше. По результатам комплексного обследования больные были разделены на две группы. В первую группу вошли больные без клинико-инструментальных признаков венозного застоя по БКК (16 пациентов ХСН I и 32 — ХСН IIА стадий), во вторую — больные с признаками застоя по БКК (19 пациентов ХСН IIБ стадии). Концентрация ЭТ в крови больных ХСН второй группы была примерно в два раза больше, чем первой группы (0,55±0,06 Ед./мл и 0,29±0,02 Ед./мл, р<0,001). У 95% больных первой группы значения концентрации ЭТ находились в пределах от 0,07 до 0,51 Ед./мл, второй группы — от 0,19 до 0,97 Ед./мл. У 91,7% больных с венозным застоем по БКК, подтвержденным клинико-инструментальными методами, уровень ЭТ в крови превышал 0,51 Ед./мл. Таким образом, у лиц с уровнем ЭТ в крови более 0,51 Ед./мл с вероятностью более 90% имеется венозный застой по БКК.

Клинический пример 1. Выписка из истории болезни №3562 за 2006 г.

Больной К-ов, 49 лет госпитализирован с жалобами на загрудинные боли при небольшой физической нагрузке (ходьба на расстояние 100 м) и одышку при ранее переносимой физической нагрузке. В 2004 году перенес передне-перегородочный инфаркт миокарда, с тех пор отмечает ангинозные боли при физической нагрузке. В течение последнего месяца стала беспокоить одышка.

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы с акроцианозом. Над нижними отделами легких — влажные мелкопузырчатые хрипы. ЧДД — 20 в 1 мин. Отмечается расширение границ сердца влево и вправо, глухость сердечных тонов. ЧСС 78 в мин. АД 130/80 мм рт.ст. Живот безболезненный, печень не увеличена. Периферических отеков нет.

Результаты ЭКГ: синусовый ритм, горизонтальное направление электрической оси сердца. Рубцовые изменения в области передней стенки, перегородки верхушки.

Результаты ЭхоКГ: Митральный клапан не изменен. Регистрируется митральная регургитация 1-2 степени, которая с учетом отсутствия изменений со стороны створок расценена как относительная митральная недостаточность. При регистрации трансмитрального кровотока определяются следующие временные и скоростные показатели, характеризующие диастолическую функцию левого желудочка: время изоволюмического расслабления левого желудочка — 100 мс, пиковая скорость раннего диастолического наполнения — 0,4 м/с, время замедления раннего диастолического кровотока — 150 мс, пиковая скорость кровотока в систолу предсердий — 0,85 м/с.

Левое предсердие увеличено, размер — 4,3 см, объем — 77 мл.

Левый желудочек. Диастолическая толщина межжелудочковой перегородки равна 0,9 см, задней стенки левого желудочка — 1,0 см, масса миокарда — 198 г. Конечный диастолический размер левого желудочка 5,9 см, систолическая длина левого желудочка в апикальной 4-камерной позиции равна 7,63 см, диастолическая — 8,02 см. Конечный диастолический объем — 165 мл, фракция выброса — 39%. Нарушения локальной сократимости выявляются в области всех апикальных сегментов, а также переднего и передне-перегородочного медиальных сегментов левого желудочка, в зоне нарушения локальной сократимости визуализируется небольшой пристеночно расположенный тромб. На основании изучения показателей трансмитрального кровотока и кровотока в легочных венах (пик S — 0.6 м/с, пик D — 0.52 м/с, ретроградный пик Ar — 0,27 м/с) определяется 1-й тип диастолической дисфункции (замедление расслабления).

Аорта уплотнена и немного расширена, диаметр ее восходящего отдела достигает 4,2 см. Амплитуда раскрытия створок аортального клапана — 1,9 см, скорость кровотока на аортальном клапане — 1,5 м/с, регургитации нет.

Правое предсердие не увеличено, размер — 4,0 см, объем — 58 мл.

Трикуспидальный клапан без особенностей, время изоволюмического расслабления правого желудочка — 90 мс, пиковая скорость кровотока раннего диастолического наполнения — 0,3 м/с, время замедления кровотока раннего диастолического наполнения — 170 мс, пиковая скорость предсердного наполнения — 0,56 м/с, регургитация 1 степени.

Передне-задний размер правого желудочка в парастернальной позиции по длинной оси несколько увеличен — 3,0 см, длина правого желудочка в апикальной 4-камерной позиции в диастолу равна 7,93 см, в систолу — 7,57 см. Конечный диастолический объем правого желудочка — 150 мл, фракция выброса 48%, диастолическая дисфункция правого желудочка.

Легочная артерия умеренно расширена — 2,5 см, кровоток в ней не ускорен. Легочная гипертензия: расчетное систолическое давление в легочной артерии 37 мм рт.ст.

Нижняя полая вена не расширена, однако недостаточно хорошо (менее 50%) коллабирует на вдохе.

Небольшой выпот в полости перикарда за левым желудочком и правым предсердием (сепарация листков перикарда по задней стенке левого желудочка до 5 мм)

Заключение. Нарушения локальной сократимости в области всех апикальных сегментов, а также переднего и передне-перегородочного медиальных сегментов левого желудочка, с признаками небольшого пристеночного тромбоза в области верхушки, небольшой дилатацией левого желудочка, снижением его фракции выброса и диастолической дисфункцией 1-го типа (замедление расслабления). Относительная митральная недостаточность 1-2 степени. Небольшая дилатация левого предсердия. Незначительная венозная легочная гипертензия. Тенденция к дилатации правых отделов сердца с признаками незначительного повышения давления в правом предсердии и центрального венозного давления. Незначительный выпот в полости перикарда (гидроперикард). Уплотнение стенок аорты, небольшое расширение ее восходящего отдела.

Результаты лабораторного обследования: клинический анализ крови — без особенностей, СОЭ не повышена; биохимический анализ крови — гиперхолестеринемия (6,4 мМоль), уровень NT-proBNP — 1263 пг/мл, концентрация ЭТ — 0,74 Ед/мл.

На основании анамнестических данных о перенесенном инфаркте миокарда, характерных изменений на ЭКГ и ЭхоКГ больному был выставлен клинический диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения 3 функционального класса. Постинфарктный кардиосклероз передне-перегородочной локализации (2004 г.), тромбоз левого желудочка, хроническая сердечная недостаточность IIБ стадия, III функциональный класс. Сердечная астма.

У представленного в этом клиническом наблюдении пациента отмечается тяжелая систолическая дисфункция левого желудочка, сопровождающаяся дилатацией левого предсердия, легочной гипертензией и выраженными клиническими признаками венозного застоя в малом круге. Клинически застойных проявлений по большому кругу кровообращения не выявлено, однако в эхокардиографических данных уже появляются изменения, свидетельствующие о перегрузке правых отделов сердца, небольшом повышении давления в правом предсердии и в нижней полой вене. Уровень ЭТ превышает 0,51 Ед/мл, что свидетельствует о наличии венозного застоя по БКК.

Клинический пример 2. Выписка из истории болезни №4878 за 2008 г.

Больной Н-ов, 57 лет госпитализирован с жалобами на загрудинные боли при небольшой физической нагрузке (ходьба на расстояние 100 м) и выраженную одышку при ранее переносимых физических нагрузках. В 2007 году перенес передне-боковой инфаркт миокарда, с тех пор отмечает ангинозные боли, провоцируемые физической нагрузкой. В течение последнего месяца наросла одышка, которая стала появляться не только при нагрузке, но и в покое в горизонтальном положении (по ночам).

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы чистые. Над легкими выслушивается везикулярное дыхание, в нижних отделах — мелкопузырчатые хрипы. Частота дыхательных движений — 20 в 1 мин. Отмечается расширение границ сердца влево, глухость сердечных тонов. ЧСС 88 в мин. АД 130/80 мм рт.ст. Живот безболезненный, печень не увеличена. Периферических отеков нет.

Результаты ЭКГ: синусовый ритм, горизонтальное направление электрической оси сердца. Рубцовые изменения в области передней и боковой стенок.

Результаты ЭхоКГ: Митральный клапан не изменен. Регистрируется митральная регургитация 1 степени. При регистрации трансмитрального кровотока определяются следующие временные и скоростные показатели, характеризующие диастолическую функцию левого желудочка: время изоволюмического расслабления левого желудочка — 90 мс, пиковая скорость раннего диастолического наполнения — 0,6 м/с, время замедления раннего диастолического кровотока — 310 мс, пиковая скорость кровотока в систолу предсердий — 0,75 м/с.

Левое предсердие увеличено, размер — 4,3 см, объем — 80 мл.

Левый желудочек. Диастолическая толщина межжелудочковой перегородки равна — 1,4 см, задней стенки левого желудочка — 1,2 см, масса миокарда — 228 г. Конечный диастолический размер левого желудочка — 5,8 см, систолическая длина левого желудочка в апикальной 4-камерной позиции равна 9,89 см, диастолическая — 10,1 см. Конечный диастолический объем — 145 мл, фракция выброса — 46%. Нарушения локальной сократимости выявляются в области всех апикальных сегментов, а также переднего и передне-бокового медиальных сегментов левого желудочка. На основании изучения показателей трансмитрального кровотока и кровотока в легочных венах (пик S — 0,56 м/с, пик D — 0,5 м/с, ретроградный пик Ar — 0.28 м/с) определяется 1-й тип диастолической дисфункции (замедление расслабления).

Аорта уплотнена и немного расширена, диаметр ее восходящего отдела достигает 4,2 см. Амплитуда раскрытия створок аортального клапана — 1.9 см, скорость кровотока на аортальном клапане — 1,5 м/с, регургитации нет.

Правое предсердие не увеличено, размер — 3,8 см, объем — 58 мл.

Трикуспидальный клапан без особенностей, время изоволюмического расслабления правого желудочка 80 мс, пиковая скорость кровотока раннего диастолического наполнения 0,6 м/с, время замедления кровотока раннего диастолического наполнения — 170 мс, пиковая скорость предсердного наполнения — 0.56 м/с, регургитации нет.

Передне-задний размер правого желудочка в парастернальной позиции по длинной оси — 2,4 см, длина правого желудочка в апикальной 4-камерной позиции в диастолу равна 7,73 см, в систолу — 7,01 см. Конечный диастолический объем правого желудочка — 95 мл, фракция выброса — 58%, диастолическая функция правого желудочка не нарушена.

Легочная артерия — 2,6 см, кровоток в ней не ускорен. Легочная гипертензия: расчетное систолическое давление в легочной артерии 36 мм рт.ст.

Нижняя полая вена не расширена, хорошо коллабирует на вдохе.

Заключение. Нарушения локальной сократимости в области всех апикальных сегментов, а также переднего и передне-бокового медиальных сегментов левого желудочка, с признаками небольшой дилатации и гипертрофии левого желудочка, снижением его фракции выброса и диастолической дисфункцией 1-го типа (замедление расслабления). Небольшая дилатация левого предсердия. Незначительная венозная легочная гипертензия. Уплотнение стенок аорты, небольшое расширение ее восходящего отдела.

Результаты лабораторного обследования: клинический анализ крови — без особенностей, СОЭ не повышена; биохимический анализ крови — гиперхолестеринемия (7,4 ммоль), уровень NT-proBNP — 1008 пг/мл, концентрация ЭТ — 0,34 Ед/мл.

На основании анамнестических данных о перенесенном инфаркте миокарда, характерных изменений на ЭКГ и ЭхоКГ больному был выставлен клинический диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения 3 функциональный класс. Постинфарктный кардиосклероз передне-перегородочной локализации (2007 г.), хроническая сердечная недостаточность IIА стадии, III функциональный класс.

У представленного пациента есть клинические и эхокардиографические признаки левожелудочной недостаточности, проявляющейся запоем в малом круге кровообращения. Ни клинических, ни эхокардиографических данных в пользу застойных изменений со стороны большого круга кровообращения не получено. Уровень ЭТ не превышает 0,51 Ед/мл, что свидетельствует об отсутствии венозного застоя по БКК.

Очевидными преимуществами предлагаемого авторами способа определения венозного застоя по БКК у больных хронической сердечной недостаточностью являются:

— способ позволяет с помощью лабораторного теста определения концентрации ЭТ в крови с высокой степенью достоверности выявить наличие венозного застоя по БКК для уточнения стадии ХСН;

— способ является мало затратным как по времени, так как выполняется в течение 20 минут, так и расходованию реактивов, поскольку они используются по 50-100 мкл;

— способ технически прост, может выполняться в лабораториях, оснащенных ридерами для ИФА, используемыми для определения концентрации гормонов, антител к антигенам микроорганизмов, то есть имеющимися в распоряжении клинико-диагностических лабораторий лечебных учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную медицинскую помощь (поликлиниках).

Способ определения венозного застоя по большому кругу кровообращения у больных хронической сердечной недостаточностью, включающий исследование крови, отличающийся тем, что определяют концентрацию эндотоксина хромогенным методом по конечной точке, и при значении этого показателя более 0,51 Ед./мл констатируют наличие венозного застоя по большому кругу кровообращения.

причины, основные симптомы и подбор лечения

Пропедевтика внутренних болезней изучает процесс диагностики многих недугов. Одними из самых значимых считаются проблемы, связанные с дисфункцией сердечно-сосудистой системы. Жизненно важным показателем здоровья человека является уровень давления. При этом различают большой и малый круги кровообращения. Первый обеспечивает гомеостаз органов брюшной полости, конечностей и головного мозга. Второй отвечает за газообмен и питание легких. Синдром гипертензии малого круга кровообращения (МКК) – опасная болезнь, которая имеет множество этиологических факторов и требует интенсивного лечения, поскольку в тяжелых случаях ведет к гибели пациента.

Причины возникновения

Проблема чаще диагностируется у представительниц женского пола, достигших 30-летнего возраста. Она связана как с нарушениями в работе сердца, так и с респираторными проблемами. К основным причинам, способным вызвать возникновение патологического синдрома, относят:

- Обструктивный бронхит – тяжелое заболевание, сопровождающееся воспалительными процессами в легких, которые приводят к постепенному развитию дыхательной недостаточности. Недуг носит хронический характер и способен прогрессировать в течение длительного периода времени. Происходит постепенно сужение, а затем и обструкция бронхов, которая провоцирует нарушение нормального кровотока в МКК.

- Фиброз тканей легких сопровождает многие патологические процессы в респираторной системе. Как правило, проблемы, приводящие к замещению нормальной паренхимы, прогрессируют на фоне отсутствия адекватного лечения.

- Одной из самых распространенных причин является бронхоэктазия – заболевание, сопровождающееся образованием полостей в легких. Постепенно эти структуры разрастаются и заполняются гноем, что приводит к системной интоксикации и значительным нарушениям кровообращения.

- Гипертензия в малом круге может быть связана и с кардиальными недугами. У детей, особенно новорожденных, данная проблема обусловлена пороками сердца, например, такими, как открытый боталлов проток. У взрослых пациентов к повышению давления в МКК приводит ишемическое поражение миокарда и длительно прогрессирующая системная артериальная гипертония.

- Тромбоэмболия не самая распространенная, но также встречающаяся причина патологического синдрома. Если сгусток поражает кровеносную сеть легких, препятствуя ее нормальной работе, уровень давления увеличивается, провоцируя развитие недуга.

В ряде случаев гипертензию в малом круге способны вызывать лекарства, например, наркотические анальгетики и психотропные средства. Тяжело протекающие хронические заболевания внутренних органов, таких как эндокринопатии и цирроз печени, также повышают риск развития проблемы.

Основные симптомы

Поскольку основной функцией малого круга кровообращения является поддержание нормальной гемодинамики и работы легких, то и клиническая картина часто определяется респираторными признаками. Они зависят как от степени тяжести недуга, так и от его причин. К основным симптомам синдрома гипертензии МКК относят:

- Возникновение одышки первоначально во время физической активности, а позднее и в покое. Нарушение нормального питания и газообмена в легких сопровождается постепенным формированием дыхательной недостаточности.

- Кислородное голодание тканей и накопление в организме диоксида углерода сопровождается симптомами интоксикации – головной болью, слабостью и обмороками.

- Возникновение кашля имеет приспособительный характер. Таким образом организм пытается компенсировать дыхательную недостаточность.

- На более поздних сроках развития недуга регистрируются нарушения работы сердца, которые проявляются в виде изменений ритмичности и частоты сокращений миокарда.

В ряде случаев гипертензия может длительное время не проявлять себя. Это связано со способностью организма компенсировать патологические процессы. Как правило, пациенты обращаются к врачу уже на более поздних стадиях формирования расстройства.

Диагностика

Поскольку недуг не имеет специфической симптоматики, то для его подтверждения требуется проведение комплексного обследования. Врач начинает со сбора анамнеза, поскольку длительность клинических проявлений имеет важное значение. При осмотре может быть выявлена анемичность или синюшность слизистых оболочек и кожи, отечность конечностей, особенно ног, а также одышка.

Для выявления причины возникновения недуга проводится рентгенологическое исследование грудной клетки. Оно позволяет оценить легочный рисунок, где выявляются как воспалительные процессы, так и формирование полостей, характерных для бронхоэктазии. Для исключения или подтверждения кардиогенного происхождения синдрома используется ЭКГ и ЭХО.

Ключевым в диагностике гипертензии малого круга кровообращения является измерение давления посредством катетеризации сердца, которая производится при помощи специального устройства. Процедура проводится как под общим наркозом, так и под легкой седацией. Диагноз на наличие недуга подтверждается при среднем давлении в легочных артериях выше 25 мм. рт. ст.