Клетки крови названия с описанием их функции строение

Характеристика клеток крови

Эритроциты (красные клетки крови)

Эритроциты у человека и млекопитающих представляют собой безъядерные клетки, утратившие в процессе фило- и онтогенеза ядро и большинство органелл. Эритроциты являются высокодифференцированными постклеточными структурами, неспособными к делению.

Формирование эритроцитов (эритропоэз) происходит в красном костном мозге. Продолжительность их жизни — 3-4 месяца, разрушение (гемолиз) происходит в печени и селезенке. Прежде чем выйти в кровь, эритроциты последовательно проходят несколько стадий пролиферации и дифференцировки в составе эритрона — красного ростка кроветворения.

Обычно эритроциты имеют форму двояковогнутого диска и содержат в основном белок гемоглобин, который осуществляет связывание с газом.

Основная функция эритроцитов — дыхательная — транспортировка кислорода и углекислоты. Кроме того, эритроциты участвуют в транспорте аминокислот, антител, токсинов и ряда лекарственных веществ, адсорбируя их на поверхности плазмолеммы.

Нормальное количество эритроцитов: у мужчин — (4,0-5,5)10 12 /л, у женщин — (3,7-4,7)•10 12 /л.

Количество эритроцитов варьируется в зависимости от возраста и состояния здоровья. Повышение числа эритроцитов чаще всего связано с кислородным голоданием тканей или легочными заболеваниями, врожденными пороками сердца; может возникать при курении, нарушении эритропоэза из-за опухоли или кисты. Понижение количества эритроцитов является непосредственным указанием на анемию (малокровие). В запущенных случаях при ряде анемий отмечается неоднородность эритроцитов по величине и форме, в частности при железодефицитной анемии у беременных.

Иногда в гем включается атом трехвалентного железа вместо двухвалентного, и образуется метгемоглобин, который так прочно связывает кислород, что не способен отдавать его тканям, в результате чего возникает кислородное голодание. Образование метгемоглобина в эритроцитах может быть наследственным или приобретенным в результате воз

действия на эритроциты сильных окислителей, таких как нитраты, некоторые лекарственные препараты — сульфаниламиды, местные анестетики (лидокаин).

Лейкоциты (белые клетки крови)

Источником лейкоцитов является красный костный мозг.

Лейкоциты различаются по структуре и назначению. Эти клетки имеют ядро. Среди них различают гранулоциты (нейтрофильные, эозинофильные, базофильные), а также лимфоциты и моноциты. Гранулоциты содержат гранулы, которые окрашиваются специальными красителями и видны под микроскопом. Гранулы нейтрофилов — серые, эозинофилов — оранжевые, базофилов — фиолетовые.

Основное назначение нейтрофилов — защита организма от инфекций. Они фагоцитируют бактерии, то есть «заглатывают» и «переваривают» их. Кроме того, нейтрофилы могут вырабатывать особые антимикробные вещества.

Эозинофилы удаляют избытки гистамина, который появляется при аллергических заболеваниях. При заражении гельминтами эозинофилы проникают в просвет кишечника, разрушаются там, в результате высвобождаются вещества, токсичные для гельминтов.

Базофилы вместе с другими лейкоцитами активно участвуют в воспалительном процессе, выделяя гепарин, гистамин, серотонин. Два последних вещества оказывают влияние на сосудистую проницаемость и тонус гладкой мускулатуры, резко изменяющийся в очаге воспаления. Гепарин связывает белки, вышедшие из клеток в межуточное вещество, и ослабляет их неблагоприятное влияние на цитоплазматические мембраны.

Лимфоциты являются центральным звеном иммунной системы организма. Они осуществляют формирование специфического иммунитета, синтез защитных антител, лизис чужеродных клеток, реакцию отторжения трансплантата, обеспечивают иммунную память. Дифференцировку лимфоциты проходят в тканях. Лимфоциты, созревание которых происходит в вилочковой железе, называются Т-лимфоцитами (тимусзависимые). Различают несколько форм Т-лимфоцитов. Т-киллеры (убийцы) осуществляют реакции клеточного иммунитета, лизируя чужеродные клетки, возбудителей инфекционных заболеваний, опухолевые клетки, клетки — мутанты. Т-хелперы (помощники), взаимодействуя с В-лимфоцитами, превращают их в плазматические клетки, т. с. помогают течению гуморального иммунитета. Т-супрессоры (угнетатели) блокируют чрезмерные реакции В-лимфоцигов. Имеются также Т-хелперы и Т-супрессоры, регулирующие клеточный иммунитет. Т-клетки памяти хранят информацию о ранее действующих антигенах. В-лимфоциты (бурсозависимые) проходят дифференцировку у человека в лимфоидной ткани кишечника, ткани небных и глоточных миндалин. В-лимфоциты осуществляют реакции гуморального иммунитета. Большинство В-лимфоцитов являются антитело- продуцентами. В-лимфоциты в ответ на действие антигенов в результате сложных взаимодействий с Т-лимфоцитами и моноцитами превращаются в плазматические клетки. Плазматические клетки вырабатывают антитела, которые распознают и специфически связывают соответствующие антигены. Различают 5 основных классов антител, или иммуноглобулинов: JgA, Jg G, Jg М, Jg D, JgЕ. Среди В-лимфоцитов также выделяют клетки-киллеры, хелперы, супрессоры и клетки иммунологической памяти. О-лимфоциты (нулевые) не проходят дифференцировку и являются как бы резервом Т- и В-лимфоцитов.

Моноциты — недостаточно зрелые клетки. Свои основные функции они начинают выполнять, когда превращаются в макрофаги — большие подвижные клетки, которые находятся практически во всех органах и тканях. Макрофаги — своеобразные санитары. Они «поедают» бактерии, погибшие клетки, причем могут «заглатывать» частицы, почти равные им по размерам. Макрофаги, как уже указывалось, помогают лимфоцитам в осуществлении иммунных реакций.

У здорового человека число лейкоцитов в крови непостоянно. После тяжелой физической работы, приема горячей ванны, у женщин в период беременности, в процессе родов и перед началом менструации оно увеличивается. Это же происходит после приема пищи. Поэтому, чтобы результаты анализа были объективными, его нужно сдавать утром натощак, не завтракать, можно выпить только стакан воды.

В норме содержание лейкоцитов в 1 л крови взрослого человека составляет (4,0-9,0)-/л.

Увеличение числа лейкоцитов называют лейкоцитозом, уменьшение — лейкопенией. Наиболее часто лейкоцитоз возникает у больных с инфекциями (пневмония, скарлатина), гнойными заболеваниями (аппендицит, перитонит, флегмона), сильными ожогами. Лейкоцитоз развивается в течение 1-2 ч после начала интенсивного кровотечения. Приступ подагры также может сопровождаться лейкоцитозом. При некоторых лейкозах число лейкоцитов возрастает в несколько десятков раз.

Хотя проникновение микробов в организм человека обычно стимулирует иммунную систему, в результате чего число лейкоцитов в крови увеличивается, при некоторых инфекциях отмечается противоположная картина. Если защитные силы организма истощены и иммунная система не способна бороться, число лейкоцитов снижается. Так, например, лейкопения при сепсисе свидетельствует о тяжелом состоянии больного и неблагоприятном прогнозе. Некоторые инфекции (брюшной тиф, корь, краснуха, ветряная оспа, малярия, бруцеллез, грипп, вирусный

гепатит) подавляют иммунную систему, поэтому они могут сопровождаться лейкопенией. Снижение числа лейкоцитов возможно также при системной красной волчанке, некоторых лейкозах и метастазах опухолей костей.

Тромбоциты (кровяные пластинки)

Тоже образуются из клеток красного костного мозга. Представляют собой плоские клетки неправильной округлой формы диаметром 2-5 мкм. Тромбоциты человека не имеют ядер, это фрагменты клеток, которые меньше половины эритроцита. Количество тромбоцитов в крови человека составляет (180-320)Т0 9 /л. Имеют место суточные колебания: днем тромбоцитов больше, чем ночью. Увеличение содержания тромбоцитов в периферической крови называется тромбоцитозом, уменьшение — тромбоцитопенией.

Главной функцией тромбоцитов является участие в гемостазе. Тромбоциты помогают «ремонтировать» кровеносные сосуды, прикрепляясь к поврежденным стенкам, а также участвуют в свертывании крови, которое предотвращает кровотечение и выход крови из кровеносного сосуда.

Способность тромбоцитов прилипать к чужеродной поверхности (адгезия), а также склеиваться между собой (агрегация) происходит под влиянием разнообразных причин. Тромбоциты продуцируют и выделяют ряд биологически активных веществ: серотонин (вещество, вызывающее сужение кровеносных сосудов, уменьшение кровотока), адреналин, норадреналин, а также вещества, получившие название пластинчатых факторов свертывания крови.

Клетки крови человека и их функции

Человеческая кровь состоит из клеток и жидкой части, или сыворотки. Жидкая часть — это раствор, в котором содержится определенное количество микро- и макроэлементов, жиров, углеводов и белков. Клетки крови принято разделять на три основных группы, каждая из которых имеет свои особенности строения и функции. Рассмотрим каждую из них более внимательно.

Эритроциты, или красные клетки крови

Эритроциты — это довольно большие клетки, которые имеют весьма характерную форму двояковогнутого диска. Красные тельца не содержат ядра — на его месте расположена молекула гемоглобина. Гемоглобин — это довольно сложное соединение, которое состоит из белковой части и атома двухвалентного железа. Образуются эритроциты в костном мозге.

Красные клетки крови имеют множество функций:

- Газообмен — это одна из главных функций крови. Непосредственное участие в этом процессе берет именно гемоглобин. В мелких легочных сосудах кровь насыщается кислородом, который соединяется с железом гемоглобина. Эта связь обратимая, поэтому оксиген остается в тех тканях и клетках, где он нужен. Одновременно при потере одного атома кислорода, гемоглобин соединяется с углекислым газом, который переносится к легким и выводиться в окружающую среду.

- Кроме того, на поверхности красных кровяных клеток есть специфические полисахаридные молекулы, или антигены, которые определяют резус–фактор и группу крови.

Белые клетки крови, или лейкоциты

Лейкоциты — это довольно большая группа разных клеток, основная функция которых состоит в защите организма от инфекций, токсинов и инородных тел. Эти клетки имеют ядро, могут менять свои очертания и проходить сквозь ткани. Образуются в костном мозге. Лейкоциты принято делить на несколько отдельных видов:

- Нейтрофилы — многочисленная группа лейкоцитов, имеющих способность к фагоцитозу. В их цитоплазме содержится множество гранул, наполненных ферментами и биологически активными веществами. При проникновении в организм бактерий или вирусов, нейтрофил перемещается к чужеродной клетке, захватывает ее и уничтожает.

- Эозинофилы — клетки крови, которые выполняют защитную функцию, уничтожая патогенные организмы путем фагоцитоза. Работают в слизистой оболочке дыхательных путей, кишечника и мочевыводящей системе.

- Базофилы — малочисленная группа небольших овальных клеток, которые берут участие в развитие воспалительного процесса и анафилактического шока.

- Макрофаги — клетки, которые активно уничтожают вирусные частички и бактериальные клетки, но имеют в цитоплазме скопления гранул.

- Моноциты — характеризируются специфической функцией, так как могут или развивать, или, наоборот, тормозить воспалительный процесс.

- Лимфоциты — лейкоциты, отвечающие за иммунную реакцию. Их особенность заключается в возможности формировать устойчивость к тем микроорганизмам, которые уже хотя бы раз проникали в человеческую кровь.

Кровяные пластинки, или тромбоциты

Тромбоциты — это мелкие, безъядерные клетки крови человека овальной или округлой формы. После активации на внешней мембране клетки образуются выступы, в результате чего она напоминает звезду.

Тромбоциты выполняют ряд довольно важный функций. Основное их предназначение — формирование так называемого кровяного сгустка. На место ранения первыми попадают именно тромбоциты, которые под влиянием ферментов и гормонов начинают слипаться, образовывая тромб. Этот сгусток закупоривает рану и останавливает кровотечение. Кроме того, эти клетки крови отвечают за целостность и устойчивость сосудистых стенок.

Можно сказать, что кровь — это довольно сложная и многофункциональная разновидность соединительной ткани человека, предназначена для поддержания нормальной жизнедеятельности.

Какие функции выполняет и из чего состоит кровь человека?

Кровь – это жидкая среда, находящаяся внутри нашего организма. Содержание ее в человеческом теле составляет примерно 6-7%. Она омывает все внутренние органы и ткани, обеспечивает баланс. Из-за сердечных сокращений передвигается по сосудам и выполняет ряд важнейших функций.

В состав входит два основных компонента: плазма и различные частицы, взвешенные в ней. Частицы делятся на тромбоциты, эритроциты и лейкоциты. Благодаря им кровь и выполняет огромное количество функций в организме.

Список функций крови

Какую функцию выполняет кровь в организме человека? Их достаточно много, и они разнообразны:

- транспортная;

- гомеостатическая;

- регуляторная;

- трофическая;

- дыхательная;

- экскреторная;

- защитная;

- терморегуляторная.

👉 Рассмотрим каждую функцию в отдельности:

Транспортная. Кровь – основной источник транспортировки питательных веществ к клеткам и продуктов жизнедеятельности из них, а также осуществляет перенос молекул из которых состоит наше тело.

Гомеостатическая. Суть ее заключается в поддержании работы всех систем организма в определённом постоянстве, поддержание водно-солевого и кислотно-щелочного баланса. Это происходит благодаря буферным системам, не позволяющим нарушить хрупкое равновесие.

Регуляторная. В жидкую среду постоянно поступают продукты жизнедеятельности желез внутренней секреции, гормоны, соли, ферменты, которые переносятся к определенным органам и тканям. С помощью этого регулируется функция отдельных систем организма.

Трофическая. Переносит питательные вещества – белки, жиры, углеводы, витамины и минералы от органов пищеварения к каждой клетке организма.

Дыхательная. От альвеол легких с помощью крови происходит доставка кислорода к органам и тканям, а от них уже в обратном направлении переносится углекислый газ.

Экскреторная. Проникшие в организм бактерии, токсины, соли, излишки воды, вредные микробы и вирусы кровь переносит в органы, которые их обезвреживают и удаляют из организма. Это почки, кишечник, потовые железы.

Защитная. Кровь – один из главных факторов формирования иммунитета. В ней находятся антитела, специальные белки и ферменты, которые борются с чужеродными веществами, попавшими в организм.

Терморегуляторная. Так как почти вся энергия в организме выделяется в виде тепла, терморегуляторная функция очень важна. Основную часть тепла вырабатывает печень и кишечник. Кровь разносит это тепло по всему организму, не давая замерзнуть органам, тканям, конечностям.

Строение крови

Строение крови человека (частично переведено, но интуитивно понятно)

- Лейкоциты. Белые кровяные тельца. Их функция – защищать организм от вредоносных и чужеродных компонентов. У них есть ядро и они подвижны. Благодаря этому они передвигаются вместе с кровью по организму и выполняют свои функции. Лейкоциты обеспечивают клеточный иммунитет. С помощью фагоцитоза они поглощают клетки, которые несут в себе чужеродную информацию, и переваривают их. Лейкоциты погибают вместе с чужеродными компонентами.

- Лимфоциты. Разновидность лейкоцитов. Их способ защиты – гуморальный иммунитет. Лимфоциты, один раз столкнувшись с чужеродными клетками, запоминают их и вырабатывают антитела. Они обладают иммунной памятью, и при повторной встрече с чужеродным телом отвечают усиленной реакцией. Живут они намного дольше лейкоцитов, обеспечивая постоянный клеточный иммунитет. Лейкоциты и их виды продуцирует костный мозг, тимус, селезенка.

- Тромбоциты. Самые маленькие клетки. Они способны склеиваться между собой. Благодаря этому их главная функция – это ремонт поврежденных сосудов, то есть они отвечают за свертываемость крови. Когда сосуд повреждается, тромбоциты склеиваются между собой и закрывают отверстие, препятствуя образованию кровотечения. Они продуцируют серотонин, адреналин, и другие вещества. Образуются тромбоциты в красном костном мозге.

- Эритроциты. Они окрашивают кровь в красный цвет. Это безъядерные, вогнутые с двух сторон клетки. Их функция заключается в переносе кислорода и углекислого газа. Выполняют они эту функцию из-за присутствия в их составе гемоглобина, который присоединяет и отдает кислород клеткам и тканям. Образование эритроцитов идет в костном мозге, в течение всей жизни.

📌 Перечисленные выше элементы составляют 40% от общего состава крови.

- Плазма – это жидкая часть кровотока, составляющая 60% от общего количества. Она содержит электролиты, белки, аминокислоты, жиры и углеводы, гормоны, витамины и продукты жизнедеятельности клеток. На 90% плазма состоит из воды и лишь 10% занимают вышеперечисленные компоненты.

Функции плазмы

Одна из основных функций — это поддержка осмотического давления. Благодаря ей происходит равномерное распределение жидкости внутри клеточных мембран. Осмотическое давление плазмы одинаково с осмотическим давлением в клетках крови, поэтому достигается баланс.

Еще одна функция – это транспортировка клеток, продуктов метаболизма и питательных веществ к органам и тканям. Поддерживает гомеостаз.

Больший процент в составе плазмы занимают белки – альбумины, глобулины и фибриногены. Они в свою очередь выполняют ряд функций:

- поддерживают водный баланс;

- осуществляют кислотный гомеостаз;

- благодаря им стабильно функционирует иммунная система;

- поддерживают агрегатное состояние;

- участвуют в процессе свертываемости.

Видео по теме 🎞

Форменные элементы крови, их строение и функции

Впервые клетки крови обнаружил итальянский анатом и врач М. Мальпиги (1665). Среди форменных элементов крови различают эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Эритроциты — красные кровяные тельца, содержащие гемоглобин. Их количество зависит от пола, возраста, состояния здоровья, высоты над уровнем моря и др. Ежедневно разрушается около 200 млрд этих клеток. Общая площадь поверхности эритроцитов взрослого человека составляет около 3800 м2, что в 1500 раз превышает поверхность человеческого тела. Образование эритроцитов способствуют витамины В11, В12, С. Основная функция эритроцитов — транспортировка газов. Транспортировку кислорода осуществляется с помощью гемоглобина, а транспортировки углекислого газа — в виде карбгемоглобин. Присоединение кислорода к гемоглобину с образованием оксигемоглобина происходит при парциальном давлении 70-73 мм. рт. ст. Один грамм гемоглобина может присоединить 1,34 мл кислорода.

Гемоглобин — красный дыхательный железосодержащий пигмент эритроцитов. Строение молекулы гемоглобина расшифровали и создали ее модель в 1960 году английские ученые М. Перутц и Д. Кендрью. Гемоглобин входит в сложных белков — хромопротеидов, состоит из простетической группы ( гема ) и белковой части ( глобина ) . В молекуле гемоглобина содержится 1 молекула глобина и 4 молекулы гема, который удерживает в своем составе атом железа, способный присоединять или отдавать кислород без изменения валентности. На биосинтез гемоглобина влияют витамины (В6, В12, фолиевая кислота), микроэлементы и др. В 1 литре крови содержится 140-160 г гемоглобина. Соединениями гемоглобина являются:

• оксигемоглобин — соединение гемоглобина с кислородом, которая имеет ярко-красный цвет и является неустойчивой (НbO2)

• карбгемоглобин — соединение гемоглобина с углекислым газом, который имеет темно красный цвет и является неустойчивой (НbСO2)

• карбоксигемоглобин — патологическая соединение гемоглобина с угарным газом, которая с устойчивой и в этом соединении гемоглобин теряет способность переносить кислород (НbСО)

• метгемоглобин — патологическая соединение гемоглобина с кислородом, образуется под действием сильных окислителей, например, нитратов (MtHb).

Состояние, при котором количество эритроцитов и гемоглобина в единице объема уменьшена, называется анемией, или малокровием. Кровь переносит меньше кислорода, и поэтому наступает кислородная недостаточность, которая влияет на умственную деятельность и физическую активность. Человек жалуется на одышку, чувствует слабость, шум в ушах, кожа и слизистые оболочки бледнеют. Основными причинами анемии могут быть: а) заболевания красного костного мозга, селезенки, печени 6) действие алкоголя, некоторых химических веществ (соли тяжелых металлов, соединения бензола) или токсинов, радиационное загрязнение; в) авитаминозы (при отсутствии В11, В12) г) недостаток железа и др. Усиленное витаминизированное питание, правильный режим труда и отдыха помогают восстановить нормальное содержание гемоглобина в крови.

Лейкоциты — белые кровяные тельца, которые способны к самостоятельному передвижению. Количество лейкоцитов колеблется в значительных пределах в зависимости от времени суток, состояния организма, сильных эмоциональных реакций, боли, инфекционных заболеваний и тому подобное. Отдельные лейкоциты могут жить десятки лет (например, клетки иммунологической памяти). Все лейкоциты способны к фагоцитозу, который был открыт и описан 1.1. Мечниковым. На фагоцитарной функции основываются основные функции лейкоцитов: питательная (способны переваривать и переносить продукты переваривания другим клеткам), выделительная (неперевариваемые частицы вместе с лейкоцитами поступают в пищеварительный канал и выводятся из организма) и защитная (уничтожение чужеродных клеток и веществ). Лейкоциты осуществляют свои функции после поступления в ткани. По морфологическим признакам лейкоциты разделяют на группы: гранулоциты и агранулоциты. Соотношение различных видов лейкоцитов в крови является характеристикой состояния организма человека и называется лейкоцитарной формулой.

Лейкоциты, их разновидность и функции

лейкоциты

Гранулоциты (зернистые лейкоциты)

Агранулоциты (незернистые лейкоциты)

Клетки крови — материалы для подготовки к ЕГЭ по биологии

Автор статьи — Л.В. Окольнова.

Кровь — соединительная ткань. Это означает, что в ней много межклеточоного вещества.

Жидкая часть крови называется плазма.

Состав:

— вода

— белки (6-8%)

— низкомолекулярные органические вещества

— минеральные вещества

Эритроциты

Клетки, отвечающие за перенос кислорода. Именно поэтому такая форма и нет ядра — все для увеличения площади поверхности.

В легких эритроциты связываются с кислородом, образуя оксигемоглобин — поэтому кровь артерий имеет такой яркий красный цвет.

Доставив кислород к клеткам тела, эритроциты забирают углекислый газ. Образуется карбоксигемоглобин.

Срок жизни эритроцита — 3 -4 месяца, затем он утилизируется организмов в печени или селезенке

Лейкоциты

Это удивительные клетки.

Отличия от эритроцитов:

— есть ядро,

— нет окраски и постоянной формы тела.

Часто можно встретить такое описание: “амеибойдное движение”. Действительно, они могут менять форму тела, двигаться против тока крови, активно передвигаться в межклеточном пространстве.

Их основная функция — фагоцитоз — поглощение инородных объектов — то, что мы называем иммунитетом.

Гной на ранке имеет белый цвет — это погибшие лейкоциты.

Так же рождаются в красном костном мозге.

Тромбоциты

Тоже без ядра, и тоже бесцветные. По размеру меньше эритроцитов и тромбоцитов.

Основные функции:

— обеспечить организму свертываемость крови;

— “запечатать” поврежденный сосуд

Как сворачивается кровь?

Когда сосуд поврежден, организму необходимо приостановить кровотечение. Для этого он образует тромб.

Тромб — это комочек, состоящий из тромбоцитов, фибрина, лейкоцитов и эритроцитов.

Расскажи друзьям!

Клетки крови — Википедия. Что такое Клетки крови

Кле́тки кро́ви, или кровяны́е кле́тки, — клетки, входящие в состав крови и образующиеся в красном костном мозге в ходе гемопоэза. Существует три основных типа клеток крови: эритроциты (красные кровяные клетки), лейкоциты (белые кровяные клетки) и тромбоциты (кровяные пластинки). Часть объёма крови, приходящуюся на клетки, называют гематокритом. Более 99 % гематокрита приходится на эритроциты. У женщин его значение в норме составляет 0,37—0,47, у мужчин — 0,4—0,54. Клетки крови выполняют разнообразные функции: переносят кислород и углекислый газ (эритроциты), обеспечивают работу иммунной системы (лейкоциты) и свёртываемость крови (тромбоциты)[1]. Иногда эритроциты, тромбоциты и лейкоциты в совокупности называют форменными элементами крови в связи с тем, что тромбоциты представляют собой фрагменты цитоплазмы мегакариоцитов, не имеют собственного ядра[2] и некоторыми учёными не считаются клетками[3].

История изучения

В 1658 году голландский натуралист Ян Сваммердам впервые увидел эритроциты в микроскоп, а в 1695 году Антони ван Левенгук зарисовал их, назвав «красными корпускулами». После этого новые виды клеток крови не изучались, и лишь в 1842 году французский врач Alfred François Donné открыл тромбоциты. В следующем году его соотечественник и коллега Габриэль Андраль описал лейкоциты одновременно и независимо с английским врачом Уильямом Эддисоном[en]. В результате этих открытий зародилась новая область медицины — гематология. Дальнейший прогресс в изучении клеток крови наметился в 1879 году, когда Пауль Эрлих опубликовал свою методику дифференциального окрашивания[en] клеток крови[4].

Виды

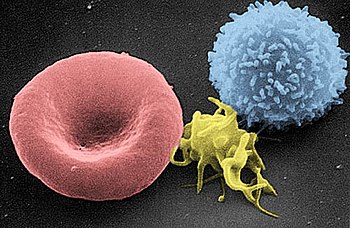

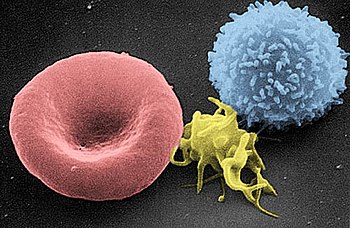

Сканирующая электронная микроскопия клеток крови. Слева направо: эритроцит, тромбоцит, лейкоцит

Сканирующая электронная микроскопия клеток крови. Слева направо: эритроцит, тромбоцит, лейкоцитЭритроциты

Зрелые эритроциты (нормоциты) представляют собой безъядерные клетки в форме двояковогнутого диска диаметром 7—8 мкм. Эритроциты образуются в красном костном мозге, откуда попадают в кровь в незрелом виде (в виде так называемых ретикулоцитов) и достигают окончательной дифференцировки через 1—2 дня после выхода в кровоток. Продолжительность жизни эритроцита составляет 100—120 суток. Отслужившие и повреждённые эритроциты фагоцитируются макрофагами селезёнки, печени и костного мозга. Образование эритроцитов (эритропоэз) стимулируется эритропоэтином, который образуется в почках при гипоксии[5].

Важнейшая функция эритроцитов — дыхательная. Они переносят кислород от альвеол лёгких к тканям и углекислый газ от тканей к лёгким. Двояковогнутая форма эритроцита обеспечивает наибольшее отношение площади поверхности к объёму, что обеспечивает его максимальный газообмен с плазмой крови. Белок гемоглобин, содержащий железо, заполняет эритроциты и переносит весь кислород и около 20 % углекислого газа (остальные 80 % транспортируется в виде иона бикарбоната). Кроме того, эритроциты участвуют в свёртывании крови и адсорбируют на своей поверхности токсичные вещества. Они переносят разнообразные ферменты и витамины, аминокислоты и ряд биологически активных веществ. Наконец, на поверхности эритроцитов находятся антигены — групповые признаки крови[5].

Лейкоциты

Лейкоциты — ядерные шаровидные клетки. В зависимости от типа гранул в цитоплазме их подразделяют на гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы) и агранулоциты (лимфоциты и моноциты). Отличительная черта лейкоцитов — их подвижность, которая обеспечивается сократительными белками актином и миозином. Они могут даже выходить из кровеносных сосудов, проникая между клетками эндотелия. Основная функция лейкоцитов — защитная. Они фагоцитируют микроорганизмы, инородные частицы, продукты распада тканей, синтезируют и инактивируют различные биологически активные вещества, опосредуют реакции гуморального[en]* и клеточного иммунитета[6].

Наиболее многочисленный тип лейкоцитов — нейтрофилы. После выхода из костного мозга они циркулируют в крови всего несколько часов, после чего оседают в различных тканях. Их главная функция — фагоцитоз обломков тканей и опсонизированных микроорганизмов. Таким образом, нейтрофилы, наряду с макрофагами, обеспечивают первичный неспецифический иммунный ответ[7].

Эозинофилы в течение нескольких дней после образования остаются в костном мозге, потом на несколько часов выходят в кровоток и далее мигрируют в ткани, контактирующие с внешней средой (слизистые оболочки дыхательных и мочеполовых путей, а также кишечника). Эозинофилы способны к фагоцитозу, задействованы в аллергических, воспалительных и антипаразитарных реакциях. Они также выделяют гистаминазы[en], инактивирующие гистамин, и блокируют дегрануляцию тучных клеток[7].

Базофилы — очень малочисленный тип лейкоцитов (не более 0—1 % общего числа лейкоцитов в крови), в их гранулах содержатся гистамин и гепарин. Они выходят из кровотока в ткани, где участвуют в аллергических реакциях, выделяя гистамин и другие вазоактивные[en] вещества[7].

Моноциты — самые крупные лейкоциты. После нескольких дней циркуляции в кровотоке они выходят в ткани и превращаются в макрофаги. Макрофаги — фагоцитирующие клетки, они найдены во всех тканях и органах. Они фагоцитируют из крови денатурированные белки, состарившиеся эритроциты, обломки клеток и внеклеточного матрикса. Они также поглощают находящиеся в тканях опсонизированные бактерии и после активации секретируют разнообразные ферменты, транспортные белки, интерлейкины, факторы роста, тромбоксаны, а также лизоцим и эндогенные пирогены[8].

Лимфоциты подразделяют на T-лимфоциты и B-лимфоциты в зависимости от места их созревания (тимус или красный костный мозг соответственно). Они постоянно поступают в кровь с лимфой из лимфатических узлов. Лимфоциты обеспечивают специфический иммунитет. B-лимфоциты выделяют антитела. T-лимфоциты подразделяются на T-киллеров, обеспечивающих клеточный иммунный ответ, T-хелперов, которые поддерживают пролиферацию и дифференцировку B-лимфоцитов, и T-регуляторные клетки, подавляющие T-клеточный иммунный ответ после устранения угрозы. Выделяют также особую группу лимфоцитов — натуральные киллеры, которые уничтожают раковые клетки, клетки, заражённые вирусами, и чужеродные клетки[9].

Тромбоциты

Циркулирующие в крови тромбоциты (две трети всех тромбоцитов, остальные накапливаются в селезёнке) участвуют в свёртывании крови и восстановлении целостности стенки сосуда после повреждения. Они способы слипаться друг с другом и со стенками сосудов, а также секретируют факторы роста, стимулирующие заживление ран. Тромбоциты образуются в костном мозге из мегакариоцитов, которые в определённый момент распадаются на множество кровяных пластинок[10].

Образование

Схема гемопоэзаВсе кровяные клетки происходят из стволовых кроветворных (гематопоэтических) клеток, находящихся в костном мозге. Сначала они разделяются на популяции предшественников лимфоидных клеток и миелоидных клеток. Предшественники лимфоидных клеток дают начало натуральным киллерам, T-лимфоцитам и B-лимфоцитам. Предшественники миелоидных клеток развиваются в популяции мегакариоцитов (предшественников тромбоцитов), предшественников эритроцитов, тучных клеток и миелобластов. От миелобластов происходят базофилы, нейтрофилы, эозинофилы и моноциты[11].

Образование эритроцитов (эритропоэз) стимулируется эритропоэтинами при нехватке кислорода в тканях. Содержание лейкоцитов в крови регулируется гормонами тимуса. В печени синтезируется тромбопоэтин, который стимулирует образование мегакариоцитов. Клетки стромы костного мозга и T-лимфоциты вырабатывают интерлейкин 3, который действует на стволовые кроветворные клетки[12].

Примечания

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 210.

- ↑ Machlus K. R., Thon J. N., Italiano Jr. J. E. Interpreting the developmental dance of the megakaryocyte: a review of the cellular and molecular processes mediating platelet formation. (англ.) // British Journal Of Haematology. — 2014. — April (vol. 165, no. 2). — P. 227—236. — DOI:10.1111/bjh.12758. — PMID 24499183. [исправить]

- ↑ Всё о крови. Форменные элементы крови.

- ↑ Steven I. Hajdu. A Note from History: The Discovery of Blood Cells // Annals of Clinical & Laboratory Science. — 2003. — Vol. 33. — P. 237—238.

- ↑ 1 2 Судаков и др., 2015, с. 220—221.

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 224—225.

- ↑ 1 2 3 Судаков и др., 2015, с. 225.

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 225—226.

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 226—227.

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 227.

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 219.

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 219—220.

Литература

- Судаков К. В. и др. Нормальная физиология. — ГЭОТАР-Медиа. — М., 2015. — 880 с. — ISBN 978-5-9704-3528-1.

Клетки крови — Википедия

Кле́тки кро́ви, или кровяны́е кле́тки, — клетки, входящие в состав крови и образующиеся в красном костном мозге в ходе гемопоэза. Существует три основных типа клеток крови: эритроциты (красные кровяные клетки), лейкоциты (белые кровяные клетки) и тромбоциты (кровяные пластинки). Часть объёма крови, приходящуюся на клетки, называют гематокритом. Более 99 % гематокрита приходится на эритроциты. У женщин его значение в норме составляет 0,37—0,47, у мужчин — 0,4—0,54. Клетки крови выполняют разнообразные функции: переносят кислород и углекислый газ (эритроциты), обеспечивают работу иммунной системы (лейкоциты) и свёртываемость крови (тромбоциты)[1]. Иногда эритроциты, тромбоциты и лейкоциты в совокупности называют форменными элементами крови в связи с тем, что тромбоциты представляют собой фрагменты цитоплазмы мегакариоцитов, не имеют собственного ядра[2] и некоторыми учёными не считаются клетками[3].

История изучения

В 1658 году голландский натуралист Ян Сваммердам впервые увидел эритроциты в микроскоп, а в 1695 году Антони ван Левенгук зарисовал их, назвав «красными корпускулами». После этого новые виды клеток крови не изучались, и лишь в 1842 году французский врач Alfred François Donné открыл тромбоциты. В следующем году его соотечественник и коллега Габриэль Андраль описал лейкоциты одновременно и независимо с английским врачом Уильямом Эддисоном[en]. В результате этих открытий зародилась новая область медицины — гематология. Дальнейший прогресс в изучении клеток крови наметился в 1879 году, когда Пауль Эрлих опубликовал свою методику дифференциального окрашивания[en] клеток крови[4].

Виды

Сканирующая электронная микроскопия клеток крови. Слева направо: эритроцит, тромбоцит, лейкоцит

Сканирующая электронная микроскопия клеток крови. Слева направо: эритроцит, тромбоцит, лейкоцитЭритроциты

Зрелые эритроциты (нормоциты) представляют собой безъядерные клетки в форме двояковогнутого диска диаметром 7—8 мкм. Эритроциты образуются в красном костном мозге, откуда попадают в кровь в незрелом виде (в виде так называемых ретикулоцитов) и достигают окончательной дифференцировки через 1—2 дня после выхода в кровоток. Продолжительность жизни эритроцита составляет 100—120 суток. Отслужившие и повреждённые эритроциты фагоцитируются макрофагами селезёнки, печени и костного мозга. Образование эритроцитов (эритропоэз) стимулируется эритропоэтином, который образуется в почках при гипоксии[5].

Важнейшая функция эритроцитов — дыхательная. Они переносят кислород от альвеол лёгких к тканям и углекислый газ от тканей к лёгким. Двояковогнутая форма эритроцита обеспечивает наибольшее отношение площади поверхности к объёму, что обеспечивает его максимальный газообмен с плазмой крови. Белок гемоглобин, содержащий железо, заполняет эритроциты и переносит весь кислород и около 20 % углекислого газа (остальные 80 % транспортируется в виде иона бикарбоната). Кроме того, эритроциты участвуют в свёртывании крови и адсорбируют на своей поверхности токсичные вещества. Они переносят разнообразные ферменты и витамины, аминокислоты и ряд биологически активных веществ. Наконец, на поверхности эритроцитов находятся антигены — групповые признаки крови[5].

Лейкоциты

Лейкоциты — ядерные шаровидные клетки. В зависимости от типа гранул в цитоплазме их подразделяют на гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы) и агранулоциты (лимфоциты и моноциты). Отличительная черта лейкоцитов — их подвижность, которая обеспечивается сократительными белками актином и миозином. Они могут даже выходить из кровеносных сосудов, проникая между клетками эндотелия. Основная функция лейкоцитов — защитная. Они фагоцитируют микроорганизмы, инородные частицы, продукты распада тканей, синтезируют и инактивируют различные биологически активные вещества, опосредуют реакции гуморального[en]* и клеточного иммунитета[6].

Наиболее многочисленный тип лейкоцитов — нейтрофилы. После выхода из костного мозга они циркулируют в крови всего несколько часов, после чего оседают в различных тканях. Их главная функция — фагоцитоз обломков тканей и опсонизированных микроорганизмов. Таким образом, нейтрофилы, наряду с макрофагами, обеспечивают первичный неспецифический иммунный ответ[7].

Эозинофилы в течение нескольких дней после образования остаются в костном мозге, потом на несколько часов выходят в кровоток и далее мигрируют в ткани, контактирующие с внешней средой (слизистые оболочки дыхательных и мочеполовых путей, а также кишечника). Эозинофилы способны к фагоцитозу, задействованы в аллергических, воспалительных и антипаразитарных реакциях. Они также выделяют гистаминазы[en], инактивирующие гистамин, и блокируют дегрануляцию тучных клеток[7].

Базофилы — очень малочисленный тип лейкоцитов (не более 0—1 % общего числа лейкоцитов в крови), в их гранулах содержатся гистамин и гепарин. Они выходят из кровотока в ткани, где участвуют в аллергических реакциях, выделяя гистамин и другие вазоактивные[en] вещества[7].

Моноциты — самые крупные лейкоциты. После нескольких дней циркуляции в кровотоке они выходят в ткани и превращаются в макрофаги. Макрофаги — фагоцитирующие клетки, они найдены во всех тканях и органах. Они фагоцитируют из крови денатурированные белки, состарившиеся эритроциты, обломки клеток и внеклеточного матрикса. Они также поглощают находящиеся в тканях опсонизированные бактерии и после активации секретируют разнообразные ферменты, транспортные белки, интерлейкины, факторы роста, тромбоксаны, а также лизоцим и эндогенные пирогены[8].

Лимфоциты подразделяют на T-лимфоциты и B-лимфоциты в зависимости от места их созревания (тимус или красный костный мозг соответственно). Они постоянно поступают в кровь с лимфой из лимфатических узлов. Лимфоциты обеспечивают специфический иммунитет. B-лимфоциты выделяют антитела. T-лимфоциты подразделяются на T-киллеров, обеспечивающих клеточный иммунный ответ, T-хелперов, которые поддерживают пролиферацию и дифференцировку B-лимфоцитов, и T-регуляторные клетки, подавляющие T-клеточный иммунный ответ после устранения угрозы. Выделяют также особую группу лимфоцитов — натуральные киллеры, которые уничтожают раковые клетки, клетки, заражённые вирусами, и чужеродные клетки[9].

Тромбоциты

Циркулирующие в крови тромбоциты (две трети всех тромбоцитов, остальные накапливаются в селезёнке) участвуют в свёртывании крови и восстановлении целостности стенки сосуда после повреждения. Они способы слипаться друг с другом и со стенками сосудов, а также секретируют факторы роста, стимулирующие заживление ран. Тромбоциты образуются в костном мозге из мегакариоцитов, которые в определённый момент распадаются на множество кровяных пластинок[10].

Образование

Схема гемопоэзаВсе кровяные клетки происходят из стволовых кроветворных (гематопоэтических) клеток, находящихся в костном мозге. Сначала они разделяются на популяции предшественников лимфоидных клеток и миелоидных клеток. Предшественники лимфоидных клеток дают начало натуральным киллерам, T-лимфоцитам и B-лимфоцитам. Предшественники миелоидных клеток развиваются в популяции мегакариоцитов (предшественников тромбоцитов), предшественников эритроцитов, тучных клеток и миелобластов. От миелобластов происходят базофилы, нейтрофилы, эозинофилы и моноциты[11].

Образование эритроцитов (эритропоэз) стимулируется эритропоэтинами при нехватке кислорода в тканях. Содержание лейкоцитов в крови регулируется гормонами тимуса. В печени синтезируется тромбопоэтин, который стимулирует образование мегакариоцитов. Клетки стромы костного мозга и T-лимфоциты вырабатывают интерлейкин 3, который действует на стволовые кроветворные клетки[12].

Примечания

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 210.

- ↑ Machlus K. R., Thon J. N., Italiano Jr. J. E. Interpreting the developmental dance of the megakaryocyte: a review of the cellular and molecular processes mediating platelet formation. (англ.) // British Journal Of Haematology. — 2014. — April (vol. 165, no. 2). — P. 227—236. — DOI:10.1111/bjh.12758. — PMID 24499183. [исправить]

- ↑ Всё о крови. Форменные элементы крови.

- ↑ Steven I. Hajdu. A Note from History: The Discovery of Blood Cells // Annals of Clinical & Laboratory Science. — 2003. — Vol. 33. — P. 237—238.

- ↑ 1 2 Судаков и др., 2015, с. 220—221.

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 224—225.

- ↑ 1 2 3 Судаков и др., 2015, с. 225.

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 225—226.

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 226—227.

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 227.

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 219.

- ↑ Судаков и др., 2015, с. 219—220.

Литература

- Судаков К. В. и др. Нормальная физиология. — ГЭОТАР-Медиа. — М., 2015. — 880 с. — ISBN 978-5-9704-3528-1.