Антиген с что это значит

Для улучшения этой статьи желательно ? :- Добавить иллюстрации.

- Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Антиген» в других словарях:

антиген — антиген … Орфографический словарь-справочник

антиген — резус фактор Словарь русских синонимов. антиген сущ., кол во синонимов: 6 • гаптен (1) • изоант … Словарь синонимов

Антиген h-Y — * антыген h Y * h Y antigen трансплантационный белковый антиген, выявляемый как межклеточный и гуморальный ответ гомогаметных особей на действие трансплантата гетерогаметных особей того же вида, которые во всех др. отношениях генетически… … Генетика. Энциклопедический словарь

антиген — [анти… + гр. род; рождение] – всякое чуждое организму вещество, способное вызывать в крови, лимфе и тканях появление особых веществ, называемых антителами Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007. антиген а, м. ( … Словарь иностранных слов русского языка

антиген v — Многофункциональный белок Yersinia pestis, выполняющий роль протективного антигена, вирулентного фактора и регуляторного белка вирусный антиген, структурный белок виринов, индуцирующий синтез протективных антител… … Справочник технического переводчика

АНТИГЕН — АНТИГЕН, любое вещество в организме, которое ИММУННАЯ СИСТЕМА признает «чужеродным». Присутствие антигена вызывает производство АНТИТЕЛА, которое представляет собою элемент механизма защиты тела от болезней. Антитело вступает в специфическую… … Научно-технический энциклопедический словарь

АНТИГЕН — (от анти. и греч. genes рождающий), вещества, к рые воспринимаются организмом как чужеродные и вызывают специфич. иммунный ответ; способны взаимодействовать с продуктами этого ответа антителами (иммуноглобулинами) и иммуноцитами как in vivo,… … Биологический энциклопедический словарь

антиген — Любая большая молекула, которая при попадении в оранизм вызывает синтез антитела [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN antigen … Справочник технического переводчика

АНТИГЕН — англ.antigen нем.Antigene франц.antigène см. > … Фитопатологический словарь-справочник

антиген HY — ЭМБРИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ АНТИГЕН HY – антиген тканевой совместимости, функция которого заключается в преобразовании примитивной гонады в семенник у зародышей мужского пола. В отсутствии HY антигена гонада превращается в яичник … Общая эмбриология: Терминологический словарь

Анализы крови на антигены и антитела

Антигеном называется вещество (чаще всего белковой природы), на которое иммунная система организма реагирует как на врага: распознает, что оно чужеродное, и делает все, чтобы его уничтожить.

Антигены расположены на поверхности всех клеток (то есть как бы «на виду») всех организмов – они имеются и у одноклеточных микроорганизмов, и на каждой клетке такого сложного организма, каким является человек.

Нормальная иммунная система в нормальном организме не считает собственные клетки врагами. Но когда какая-нибудь клетка становится злокачественной, то она приобретает новые антигены, благодаря которым иммунная система распознает – в данном случае – «изменницу» и вполне способна ее уничтожить. К сожалению, это возможно только в начальной стадии, так как злокачественные клетки очень быстро делятся, а иммунная система справляется только с ограниченным количеством врагов (это относится и к бактериям).

Антигены некоторых видов опухолей могут быть выявлены в крови даже, как предполагается, еще здорового человека. Такие антигены называются опухолевыми маркерами . Правда, эти анализы являются весьма дорогостоящими, и к тому же они не строго специфичны, то есть определенный антиген может присутствовать в крови при разных видах опухолей и даже необязательно опухолей.

В основном анализы на выявление антигенов делаются людям, у которых уже выявлена злокачественная опухоль, – благодаря анализам можно судить об эффективности лечения.

Этот белок вырабатывается клетками печени плода, в связи с чем обнаруживается в крови беременных женщин и даже служит своего рода прогностическим признаком некоторых аномалий развития у плода.

В норме у всех остальных взрослых людей (кроме беременных женщин) он отсутствует в крови. Однако альфа-фетопротеин обнаруживается в крови у большинства людей со злокачественной опухолью печени (гепатомой), а также у некоторых больных со злокачественными опухолями яичников или яичек и, наконец, при опухоли эпифиза (шишковидной железы), которая чаще всего встречается у детей и молодых людей.

Высокая концентрация альфа-фетопротеина в крови беременной женщины свидетельствует о повышенной вероятности таких пороков развития у ребенка, как расщелина позвоночника, анэнцефалия и др., а также о риске самопроизвольного аборта или так называемой замершей беременности (когда плод погибает в утробе женщины). Однако концентрация альфа-фетопротеина повышается иногда и при многоплодной беременности.

Тем не менее этот анализ выявляет аномалии спинного мозга у плода в 80–85 % случаев, если делается на 16–18-й неделе беременности. Исследование, проведенное раньше 14-й недели и позже 21-й, дает гораздо менее точные результаты.

Низкая концентрация альфа-фетопротеинов крови беременных свидетельствует (наряду с другими маркерами) о возможности синдрома Дауна у плода.

Поскольку концентрация альфа-фетопротеина нарастает в течение беременности, слишком низкая или высокая концентрация его может объясняться очень просто, а именно: неправильным определением срока беременности.

Простат-специфический антиген (ПСА)

Концентрация ПСА в крови незначительно повышается при аденоме предстательной железы (примерно в 30–50 % случаев) и в большей степени – при раке предстательной железы. Правда, норма для содержания ПСА весьма условна – менее 5–6 нг/л. При повышении этого показателя более 10 нг/л рекомендуется провести дополнительное обследование для выявления (или исключения) рака предстательной железы.

Карциноэмбриональный антиген (КЭА)

Высокая концентрация этого антигена обнаруживается в крови многих людей, страдающих циррозом печени, неспецифическим язвенным колитом, а также в крови заядлых курильщиков. Тем не менее КЭА является опухолевым маркером, так как его часто выявляют в крови при раке толстой кишки, поджелудочной железы, молочной железы, яичника, шейки матки, мочевого пузыря.

Концентрация этого антигена в крови повышается при различных заболеваниях яичников у женщин, очень часто – при раке яичника.

Содержание антигена СА-15–3 повышается при раке молочной железы.

Повышенная концентрация этого антигена отмечается у большинства больных раком поджелудочной железы.

Этот белок является опухолевым маркером при множественной миеломной болезни.

Анализы на антитела

Антитела – это вещества, которые иммунная система вырабатывает для борьбы с антигенами. Антитела строго специфичны, то есть против определенного антигена действуют строго определенные антитела, поэтому их наличие в крови позволяет сделать вывод о том, с каким именно «врагом» борется организм. Иногда антитела (например, ко многим возбудителям инфекционных заболеваний), образованные в организме во время болезни, остаются уже навсегда. В подобных случаях врач на основании лабораторного исследования крови на те или иные антитела может определить, что человек в прошлом перенес то или иное заболевание. В других случаях – например, при аутоиммунных заболеваниях – в крови выявляются антитела против определенных собственных антигенов организма, на основании чего можно поставить точный диагноз.

Антитела к двухспиральной ДНК выявляются в крови почти исключительно при системной красной волчанке – системном заболевании соединительной ткани.

Антитела к ацетилхолиновым рецепторам обнаруживаются в крови при миастении. При нервно-мышечной передаче рецепторы «мышечной стороны» получают сигнал от «нервной стороны» благодаря веществу-посреднику (медиатору) – ацетилхолину. При миастении иммунная система атакует именно эти рецепторы, вырабатывая антитела против них.

Ревматоидный фактор обнаруживается у 70 % больных ревматоидным артритом.

Кроме того, ревматоидный фактор часто присутствует в крови при синдроме Шегрена, иногда – при хронических заболеваниях печени, некоторых инфекционных болезнях, изредка – у здоровых людей.

Антиядерные антитела обнаруживаются в крови при системной красной волчанке, синдроме Шегрена.

Антитела SS-B выявляются в крови при синдроме Шегрена.

Антинейтрофильные цитоплазматические антитела обнаруживаются в крови при гранулематозе Вегенера.

Антитела к внутреннему фактору обнаруживаются у большинства людей, страдающих пернициозной анемией (связанной с дефицитом витамина В12). Внутренний фактор – это особый белок, который образуется в желудке и который необходим для нормального всасывания витамина В12.

Антитела к вирусу Эпштейна–Барра выявляются в крови больных инфекционным мононуклеозом.

Анализы для диагностики вирусных гепатитов

Поверхностный антиген гепатита В (HbsAg) – входит в состав оболочки вируса гепатита В. Обнаруживается в крови людей, зараженных гепатитом В, в том числе у вирусоносителей.

Антиген «е» гепатита В (HBeAg) – присутствует в крови в период активного размножения вируса.

ДНК вируса гепатита В (HBV-DNA) – генетический материал вируса, тоже присутствует в крови в период активного размножения вируса. Содержание ДНК вируса гепатита В в крови уменьшается или сходит на нет по мере выздоровления.

IgM антитела – антитела против вируса гепатита А; обнаруживаются в крови при остром гепатите А.

IgG антитела – другой тип антител против вируса гепатита А; появляются в крови по мере выздоровления и остаются в организме пожизненно, обеспечивая иммунитет к гепатиту А. Наличие их в крови указывает на то, что в прошлом человек перенес данное заболевание.

Ядерные антитела гепатита В (HBcAb) – выявляются в крови человека, недавно зараженного вирусом гепатита В, а также в период обострения хронического гепатита В. Имеются также в крови вирусоносителей гепатита В.

Поверхностные антитела гепатита В (HBsAb) – антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В. Иногда обнаруживаются в крови людей, полностью излечившихся от гепатита В.

Наличие HBsAb в крови свидетельствует об иммунитете к этому заболеванию. При этом, если в крови отсутствуют поверхностные антигены, значит, иммунитет возник не вследствие перенесенной болезни, а в результате вакцинации.

Антитела «е» гепатита В – появляются в крови по мере того, как вирус гепатита В перестает размножаться (то есть по мере выздоровления), одновременно исчезают «е»-антигены гепатита В.

Антитела к вирусам гепатита С присутствуют в крови большинства инфицированных им людей.

Анализы для диагностики ВИЧ-инфекции

Лабораторные исследования для диагностики ВИЧ-инфекции на ранних стадиях основаны на выявлении специальных антител и антигенов в крови. Наиболее широко применяется такой метод определения антител к вирусу, как иммуноферментный анализ (ИФА). Если при постановке ИФА получают положительный результат, то анализ выполняют еще 2 раза (с той же сывороткой).

В случае хотя бы одного положительного результата диагностика ВИЧ-инфекции продолжается более специфичным методом иммунного блотинга (ИБ), позволяющего выявить антитела к отдельным белкам ретровируса. Только после положительного результата этого анализа можно сделать заключение об инфицировании человека ВИЧ.

Антиген — это… Что такое Антиген?

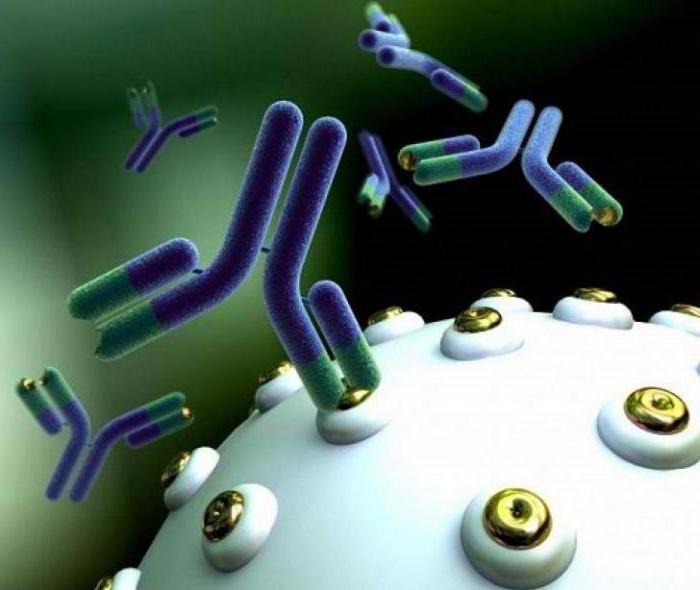

Антиген (англ. antigen от antibody-generating — «производитель антител») — это любая молекула, которая специфично связывается с антителом. По отношению к организму антигены могут быть как внешнего, так и внутреннего происхождения. Хотя все антигены могут связываться с антителами, не все они могут вызвать массовую продукцию этих антител орагнизмом, то есть иммунный ответ. Антиген, способный вызывать иммунный ответ организма, называют иммуногеном[1].

Антигены, как правило, являются белками или полисахаридами и представляют собой части бактериальных клеток, вирусов и других микроорганизмов. Липиды и нуклеиновые кислоты, как правило, проявляют иммуногенные свойства только в комплексе с белками. Простые вещества, даже металлы, также могут вызывать продукцию специфичных антител, если они находятся в комплексе к белком-носителем. Такие вещества называют гаптенами.

К антигенам немикробного происхождения относятся пыльца, яичный белок и белки трансплантатов тканей и органов, а также поверхностные белки клеток крови при гемотрансфузии.

Аллергены — это антигены, вызывающие аллергические реакции.

B-лимфоциты способны распознавать антиген в свободном виде. T-лимфоциты узнают антиген только в комплексе с белками главного комплекса гистосовместимости (англ. MHC) на поверхности антигенпрезентирующих клеток. В зависимости от предъявляемого антигена и типа молекулы комплекса гистосовместимости активируются разные виды клеток иммунной системы[1].

Классификация

В зависимости от происхождения, антигены классифицируют на экзогенные, эндогенные и аутоантигены.

Экзогенные антигены

Экзогенные антигены попадают в организм из окружающей среды, путем вдыхания, проглатывания или инъекции. Такие антигены попадают в антиген-представляющие клетки путем эндоцитоза или фагоцитоза и затем процессируются на фрагменты. Антиген-представляющие клетки затем на своей поверхности презентируют фрагменты Т-хелперам (CD4+) через молекулы главного комплекса гистосовместимости второго типа (MHC II).

Эндогенные антигены

Эндогенные антигены образуются клетками организма в ходе естественного метаболизма или в результате вирусной или внутриклеточной бактериальной инфекции. Фрагменты далее презентируются на поверхности клетки в комплексе с белками главного комплекса гистосовместимости первого типа MHC I. В случае, если презентированные антигены распознаются цитотоксическими лимфоцитами (CTL, CD8+), Т-клетки секретируют различные токсины, которые вызывают апоптоз или лизис инфицированной клетки. Для того, чтобы цитотоксические лимфоциты не убивали здоровые клетки, аутореактивные Т-лимфоциты исключаются из репертуара в ходе отбора по толерантности.

Аутоантигены

Аутоантигены — это как правило нормальные белки или белковые комплексы (а также комплексы белков с ДНК или РНК), которые распознаются иммунной системой у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Такие антигены в норме не должны узнаваться иммунной системой, но, ввиду генетических факторов или условий окружающей среды, иммунологическая толерантность к таким антигенам у таких пациентов может быть утеряна.

Антигены опухолей

Опухолевые антигены, или неоантигены — это такие антигены, которые презентируются молекулами MHC I или MHC II на поверхности опухолевых клеток. Такие антигены могут быть презентированы опухолевыми клетками, и никогда — нормальными клетками. В таком случае они называются опухоль-специфичными антигенами (tumor-specific antigen, TSA) и, в общем случае, являются следствием опухоль-специфичной мутации. Более распространенными являются антигены, которые презентируются и на поверхности здоровых, и на поверхности опухолевых клеток, их называют опухоль-ассоциированными антигенами (tumor-associated antigen, TAA). Цитотоксические Т-лимфоциты, которые распознают такие антигены, могут уничтожить такие клетки до того, как они начнут пролиферировать или метастазировать.

Нативные антигены

Нативный антиген это антиген, который не был еще процессирован антигенпредставляющей клеткой на малые части. Т-лимфоциты не могут связываться с нативными антигенами и поэтому требуют процессинг АПК, в то время как В-лимфоциты могут быть активированы непроцессированными антигенами.

См. также

Примечания

- ↑ 1 2 K. Murphy, P. Travers, M. Walport Appendix 1: Immunologists’ Toolbox // Janeway’s Immunobiology. 7th edition. — Garland Science, 2008. — С. 735. — ISBN 0-8153-4123-7

Ссылки

определение, виды. Антигены и антитела :: SYL.ru

О том, что такое антиген и антитела, можно рассказать немало интересного. Они имеют непосредственное отношение к человеческому организму. В частности, к иммунной системе. Впрочем, обо всём, что касается данной темы, стоит рассказать более подробно.

Общие понятия

Антигеном является каждое вещество, рассматриваемое организмом в качестве потенциально опасного или чужеродного. Обычно это белки. Но нередко даже такие простые вещества, как металлы, становятся антигенами. Они преобразуются в них, сочетаясь с белками организма. Но в любом случае, если вдруг иммунитет их распознаёт, начинается процесс выработки так называемых антител, которые являются особым классом гликопротеинов.

Это иммунный ответ антигену. И важнейший фактор так называемого гуморального иммунитета, который является защитой организма от инфекций.

Рассказывая о том, что такое антиген, нельзя не упомянуть, что для каждого такого вещества формируется отдельное, соответствующее ему антитело. Как организм распознаёт, какое именно соединение должно образоваться для того или иного чужеродного гена? Здесь не обходится без связи с эпитопом. Это часть макромолекулы антигена. И именно её распознаёт иммунная система перед тем, как плазматические клетки начнут синтезировать антитело.

О классификации

Рассказывая о том, что такое антиген, стоит отметить и классификацию. Эти вещества делятся на несколько групп. На шесть, если быть точнее. Они различаются по происхождению, природе, молекулярной структуре, степени иммуногенности и чужеродности, а также по направленности активации.

Для начала стоит сказать пару слов о первой группе. По происхождению виды антигенов делятся на те, которые возникают вне организма (экзогенные), и на те, что образуются внутри него (эндогенные). Но это ещё не всё. К этой группе также относятся аутоантигены. Так называются вещества, образующиеся в организме в физиологических условиях. Их структура неизменна. Но ещё есть неоантигены. Они образуются в результате мутаций. Структура их молекул изменчива, и после деформации они обретают черты чужеродности. Они представляют особый интерес.

Неоантигены

Почему их относят в отдельную группу? Потому что они индуцируются онкогенными вирусами. И их тоже разделяют на два вида.

К первому относятся опухолеспецифические антигены. Это уникальные для человеческого организма молекулы. На нормальных клетках они не присутствуют. Их возникновение провоцируют мутации. Они происходят в геноме опухолевых клеток и приводят к формированию клеточных белков, от которых берут начало особые вредоносные пептиды, изначально представленные в комплексе с молекулами класса HLA-1.

Ко второму классу принято относить опухолеассоциированные белки. Те, которые возникли на нормальных клетках ещё во время эмбрионального периода. Или в процессе жизни (что случается очень редко). И если возникают условия для злокачественной трансформации, то эти клетки распространяются. Они ещё известны под таким названием, как раково-эмбриональный антиген (РЭА). И он присутствует в организме каждого человека. Но на очень низком уровне. Раково-эмбриональный антиген может распространиться лишь в случае возникновения злокачественных опухолей.

Кстати, уровень РЭА является ещё и онкологическим маркером. По нему врачи способны определить, болен ли человек раком, на какой стадии находится заболевание, наблюдается ли рецидив.

Другие типы

Как уже было сказано ранее, существует классификация антигенов по природе. В данном случае выделяют протеиды (биополимеры) и небелковые вещества. К которым относятся нуклеиновые кислоты, липополисахариды, липиды и полисахариды.

По молекулярной структуре различают глобулярные и фибриллярные антигены. Определение каждого из этих типов складывается из самого названия. Глобулярные вещества имеют шаровидную форму. Ярким «представителем» является кератин, обладающий очень высокой механической прочностью. Именно он в немалом количестве содержится в ногтях и волосах человека, а также в птичьих перьях, клювах и рогах носорогов.

Фибриллярные антигены, в свою очередь, напоминают нить. К ним относится коллаген, являющийся основой соединительной ткани, обеспечивающей её эластичность и прочность.

Степень иммуногенности

Ещё один критерий, по которому различают антигены. К первому типу относятся вещества, являющиеся полноценными по степени иммуногенности. Их отличительной особенностью является большая молекулярная масса. Именно они вызывают в организме сенсибилизацию лимфоцитов или синтез специфических антител, о которых упоминалось ранее.

Также принято выделять неполноценные антигены. Их ещё называют гаптенами. Это сложные липиды и углеводы, которые не способствуют образованию антител. Но они вступают с ними в реакцию.

Правда, есть способ, прибегнув к которому, можно заставить иммунную систему воспринимать гаптен как полноценный антиген. Для этого нужно укрепить его при помощи белковой молекулы. Именно она определит иммуногенность гаптена. Полученное таким образом вещество принято называть конъюгатом. Для чего оно необходимо? Его ценность весома, ведь именно используемые для иммунизации конъюгаты дают доступ к гормонам, низкоиммуногенным соединениям и лекарственным препаратам. Благодаря им удалось улучшить эффективность лабораторной диагностики и фармакологической терапии.

Степень чужеродности

Ещё один критерий, по которому классифицируются вышеупомянутые вещества. И его также важно отметить вниманием, рассказывая про антигены и антитела.

Всего по степени чужеродности выделяют три типа веществ. К первому относятся ксеногенные. Это антигены, являющиеся общими для организмов, находящихся на различных уровнях эволюционного развития. Ярким примером можно считать результат эксперимента, проведённого в 1911 году. Тогда учёный Д. Форсман успешно иммунизировал кролика суспензией органов другого существа, которым была морская свинка. Оказалось, что данная смесь не вступила в биологический конфликт с организмом грызуна. И это является ярким примером ксеногенности.

А что такое антиген группового / аллогенного типа? Это эритроциты, лейкоциты, плазменные белки, являющиеся общими для организмов, генетически не родственных, но относящихся к одному виду.

К третьей группе относятся вещества индивидуального типа. Это антигены, являющиеся общими лишь для генетически идентичных организмов. Ярким примером в данном случае можно считать однояйцевых близнецов.

Последняя категория

Когда проводится анализ на антигены, то в обязательном порядке выявляются вещества, отличающиеся по направленности активации и обеспеченности иммунного реагирования, которое проявляется в ответ на внедрение чужеродного биологического компонента.

Таких типов тоже три. К первому относятся иммуногены. Это очень интересные вещества. Ведь именно они способны вызвать иммунный ответ организма. Примером являются инсулины, альбумины крови, белки хрусталика и т. д.

Ко второму типу относятся толерогены. Данные пептиды не только подавляют иммунные реакции, но и способствую развитию неспособности отвечать на них.

К последнему классу принято относить аллергены. Они практически ничем не отличаются от пресловутых иммуногенов. В клинической практике эти вещества, воздействующие на систему приобретенного иммунитета, применяют в диагностике аллергических и инфекционных заболеваний.

Антитела

Немного внимания следует уделить и им. Ведь, как можно было понять, антигены и антитела неотделимы.

Итак, это белки глобулиновой природы, образование которых провоцирует воздействие антигенов. Они делятся на пять классов и обозначаются следующими буквенными сочетаниями: IgM, lgG, IgA, IgE, IgD. Стоит знать о них лишь то, что состоят они из четырёх полипептидных цепей (2 лёгких и 2 тяжёлых).

Строение всех антител идентично. Единственным отличием является дополнительная организация основной единицы. Впрочем, это уже другая, более сложная и специфичная тема.

Типология

Антитела имеют свою классификацию. Весьма объёмную, кстати. Поэтому вниманием отметим лишь некоторые категории.

Самыми мощными являются антитела, которые вызывают гибель паразита или инфекции. Ими являются иммуноглобулины IgG.

К более слабым относятся белки гамма-глобулиновой природы, которые не убивают возбудитель, а лишь обезвреживают токсины, вырабатываемые им.

Ещё принято выделять так называемых свидетелей. Это такие антитела, наличие в организме которых говорит о знакомстве иммунитета человека с тем или иным возбудителем в прошлом.

Также хотелось бы отметить вещества, известные как аутоагрессивные. Они, в отличие от ранее упомянутых, наносят организму вред, а не оказывают помощь. Эти антитела вызывают повреждение или разрушение здоровых тканей. А ещё есть антиидиотипические белки. Они обезвреживают избыток антител, участвуя, таким образом, в иммунной регуляции.

Гибридома

Об этом веществе стоит рассказать напоследок. Так называется гибридная клетка, которую удаётся получить благодаря слиянию клеток двух видов. Одна из них может образовать антитела В-лимфоцитов. А другая берётся из опухолевых образований миеломы. Слияние осуществляется при помощи особого агента, который нарушает мембрану. Им является либо вирус Сёндай, либо полимер этиленгликоля.

Для чего гибридомы необходимы? Всё просто. Они являются бессмертными, поскольку состоят наполовину из клеток миеломы. Их успешно размножают, подвергают очистке, потом стандартизируют, а затем используют в процессе создания диагностических препаратов. Которые помогают в исследовании, изучении и лечении раковых заболеваний.

На самом деле об антигенах и антителах можно рассказать ещё немало интересного. Однако это такая тема, для полноценного изучения которой необходимо знание терминологии и специфики.

Антиген — Википедия. Что такое Антиген

Антиген (англ. antigen[1] от antibody-generator — «производитель антител») — любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное и против которого организм обычно начинает вырабатывать собственные антитела (иммунный ответ). Обычно в качестве антигенов выступают белки, однако простые вещества, даже металлы, также могут становиться антигенами в сочетании с собственными белками организма и их модификациями (гаптены)[2]

С точки зрения биохимии, антиген — это любая молекула, которая специфично связывается с антителом. По отношению к организму антигены могут быть как внешнего, так и внутреннего происхождения. Хотя все антигены могут связываться с антителами, не все они могут вызвать массовую выработку этих антител организмом, то есть иммунный ответ. Антиген, способный вызывать иммунный ответ организма, называют иммуногеном[3].

Антигены, как правило, являются белками или полисахаридами и представляют собой части бактериальных клеток, вирусов и других микроорганизмов. Липиды и нуклеиновые кислоты, как правило, проявляют иммуногенные свойства только в комплексе с белками. Простые вещества, даже металлы, также могут вызывать выработку специфичных антител, если они находятся в комплексе c белком-носителем. Такие вещества называют гаптенами.

К антигенам немикробного происхождения относятся пыльца, яичный белок и белки трансплантатов тканей и органов, а также поверхностные белки клеток крови при гемотрансфузии.

Аллергены — это антигены, вызывающие аллергические реакции.

B-лимфоциты способны распознавать антиген в свободном виде. T-лимфоциты узнают антиген только в комплексе с белками главного комплекса гистосовместимости (англ. MHC) на поверхности антигенпрезентирующих клеток. В зависимости от предъявляемого антигена и типа молекулы комплекса гистосовместимости активируются разные виды клеток иммунной системы[3].

Классификация

В зависимости от происхождения, антигены классифицируют на экзогенные, эндогенные и аутоантигены.

Экзогенные антигены

Экзогенные антигены попадают в организм из окружающей среды, путём вдыхания, проглатывания или инъекции. Такие антигены попадают в антиген-представляющие клетки путём эндоцитоза или фагоцитоза и затем процессируются на фрагменты. Антиген-представляющие клетки затем на своей поверхности презентируют фрагменты Т-хелперам (CD4+) через молекулы главного комплекса гистосовместимости второго типа (MHC II).

Эндогенные антигены

Эндогенные антигены образуются клетками организма в ходе естественного метаболизма или в результате вирусной или внутриклеточной бактериальной инфекции. Фрагменты далее презентируются на поверхности клетки в комплексе с белками главного комплекса гистосовместимости первого типа MHC I. В случае, если презентированные антигены распознаются цитотоксическими лимфоцитами (CTL, CD8+), Т-клетки секретируют различные токсины, которые вызывают апоптоз или лизис инфицированной клетки. Для того, чтобы цитотоксические лимфоциты не убивали здоровые клетки, аутореактивные Т-лимфоциты исключаются из репертуара в ходе отбора по толерантности.

Аутоантигены

Аутоантигены — это как правило нормальные белки или белковые комплексы (а также комплексы белков с ДНК или РНК), которые распознаются иммунной системой у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Такие антигены в норме не должны узнаваться иммунной системой, но, ввиду генетических факторов или условий окружающей среды, иммунологическая толерантность к таким антигенам у таких пациентов может быть утеряна.

Т-зависимые и Т-независимые антигены

По способности вызывать продукцию антител В-клетками без дополнительной стимуляции со стороны Т-клеток, антигены делят на Т-зависимые и Т-независимые[4]. Т-зависимые антигены не способны сами вызывать продукцию антител без помощи со стороны Т-клеток. Эти антигены не содержат большого количества повторяющихся эпитопов, к ним относятся белки. После того как В-клетка узнаёт Т-зависимый антиген с помощью уникального B-клеточного рецептора, она перемещается в герминативный центр лимфоидного фолликула. Здесь при участии Т-лимфоцитов происходит активная пролиферация активированной клетки, соматический гипермутагенез её генов, кодирующих вариабельные участки иммуноглобулинов, и последующая селекция[5].

Т-независимые антигены могут активировать В-клетки без помощи Т-клеток. Антигены этого типа характеризуются многократным повторением антигенной детерминанты в их структуре, к ним относятся полисахариды. По способности Т-независимых антигенов активировать В-клетки, специфичные к другим антигенам (поликлональная активация), их делят на I (вызывают поликлональную активацию) и II тип (не вызывают поликлональную активацию). В-клетки, активированные Т-независимыми антигенами, перемещаются в краевые зоны лимфоидных фолликулов, где они пролиферируют без участия Т-клеток. Также они могут подвергаться соматическому мутагенезу, но, в отличие от Т-зависимой активации, это не обязательно[5].

Под действием Т-зависимых и Т-независимых антигенов активированные В-клетки в обоих случаях дифференцируются в плазматические клетки и В-клетки памяти[5].

Антигены опухолей

Опухолевые антигены, или неоантигены — это такие антигены, которые презентируются молекулами MHC I или MHC II на поверхности опухолевых клеток. Такие антигены могут быть презентированы опухолевыми клетками, и никогда — нормальными клетками. В таком случае они называются опухоль-специфичными антигенами (tumor-specific antigen, TSA) и, в общем случае, являются следствием опухоль-специфичной мутации. Более распространенными являются антигены, которые презентируются и на поверхности здоровых, и на поверхности опухолевых клеток, их называют опухоль-ассоциированными антигенами (tumor-associated antigen, TAA). Цитотоксические Т-лимфоциты, которые распознают такие антигены, могут уничтожить такие клетки до того, как они начнут пролиферировать или метастазировать.

Нативные антигены

Нативный антиген это антиген, который не был еще процессирован антигенпредставляющей клеткой на малые части. Т-лимфоциты не могут связываться с нативными антигенами и поэтому требуют процессинг АПК, в то время как В-лимфоциты могут быть активированы непроцессированными антигенами.

См. также

Примечания

Ссылки

АНТИГЕН — это… Что такое АНТИГЕН?

антиген — антиген … Орфографический словарь-справочник

Антиген — (англ. antigen от antibody generating «производитель антител») это любая молекула, которая специфично связывается с антителом. По отношению к организму антигены могут быть как внешнего, так и внутреннего происхождения. Хотя все… … Википедия

антиген — резус фактор Словарь русских синонимов. антиген сущ., кол во синонимов: 6 • гаптен (1) • изоант … Словарь синонимов

Антиген h-Y — * антыген h Y * h Y antigen трансплантационный белковый антиген, выявляемый как межклеточный и гуморальный ответ гомогаметных особей на действие трансплантата гетерогаметных особей того же вида, которые во всех др. отношениях генетически… … Генетика. Энциклопедический словарь

антиген — [анти… + гр. род; рождение] – всякое чуждое организму вещество, способное вызывать в крови, лимфе и тканях появление особых веществ, называемых антителами Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007. антиген а, м. ( … Словарь иностранных слов русского языка

антиген v — Многофункциональный белок Yersinia pestis, выполняющий роль протективного антигена, вирулентного фактора и регуляторного белка вирусный антиген, структурный белок виринов, индуцирующий синтез протективных антител… … Справочник технического переводчика

АНТИГЕН — АНТИГЕН, любое вещество в организме, которое ИММУННАЯ СИСТЕМА признает «чужеродным». Присутствие антигена вызывает производство АНТИТЕЛА, которое представляет собою элемент механизма защиты тела от болезней. Антитело вступает в специфическую… … Научно-технический энциклопедический словарь

антиген — Любая большая молекула, которая при попадении в оранизм вызывает синтез антитела [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN antigen … Справочник технического переводчика

АНТИГЕН — англ.antigen нем.Antigene франц.antigène см. > … Фитопатологический словарь-справочник

антиген HY — ЭМБРИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ АНТИГЕН HY – антиген тканевой совместимости, функция которого заключается в преобразовании примитивной гонады в семенник у зародышей мужского пола. В отсутствии HY антигена гонада превращается в яичник … Общая эмбриология: Терминологический словарь

Антиген, виды антигенов, взаимодействие с антиелами

Иммунология рассматривает антиген как чужую молекулу, которая индуцирует иммунный ответ со стороны организма человека. В некоторых случаях антигены могут принадлежать самому организму. Т.е. антиген является веществом, которое активирует иммунную систему на борьбу с ним. Антитела, которые производит иммунная система для борьбы с антигенами призваны бороться с характерными только для них антигенами. Это позволяет определять наличие заболевания по антителам, которые специфичны. В области антитела выполняется адаптация, которая позволяет связываться с антигеном. Это позволяет организму производить множество антител, которые отличаются друг от друга структурой. Чаще всего антитело связывает один определенный антиген, но бывает и так, что антитело способно связывать несколько разных антигенов.

Антигены могут быть как внешними, так и внутренними. Внешние антигены это чужеродные вещества, а внутренние это антигены, производимые организмом. Обычно в нормальных условиях иммунная система никак не реагирует на внутренние антигены благодаря отрицательному отбору Т-клеток в тимусе, цель иммунной системы это чужеродные антигены.

Антиген это молекула (обычно пептиды, полисахариды, либо липиды), связывающаяся с Ag-специфическими рецепторами, но при этом сама по себе она не может индуцировать иммунный ответ в организме. Обычно молекулы, которые отличаются от пептидов, могут быть квалифицированы как антигены, но не как иммуногены, так как самостоятельно не способны вызвать иммунный ответ, т.е. активировать Т-клетки антигенпрезентирующими клетками.

Т-клетки призваны распознавать антигены, которые представляют собой клетки в форме пептидов на молекулах гистосовместимости. Активация различных Т-клеток происходит в зависимости от антигена и типа молекулы гистосовместимости. Прежде чем быть распознанным Т-клеточным рецептором пептид обрабатывается в маленькие фрагменты внутри клетки, представлен основным комплексом гистосовместимости. Следует отметить, что антиген не способен вызвать иммунный ответ без иммунологического адъюванта. Именно таким образом адъювантный компонент в вакцине активирует врожденную иммунную систему.

Антиген способен связываться на молекулярном уровне с вариабельной Fab-областью антитела. Это и характеризует его как антиген. Так разные антитела способны отличать специфические эпитопы, которые присутствуют на поверхности антигена. Небольшая молекула под названием гаптен изменяет структуру антигенного эпитопа. Для активации иммунного ответа гаптену необходимо присоединиться к крупной молекуле-носителю, т.е. к белку. Обычно антигены являются белками, гораздо реже — липидами, включающими в себя части бактерий, вирусов, а также других микроорганизмов. К этим частям относят клеточные стенки, жгутики, фимбрии, токсины, капсулы и т.д. Нуклеиновые кислоты и липиды считаются антигенами только в сочетании с белками и полисахаридами. Антигены немикробной природы включают пыльцу, яичный белок, белки из трансплантированных тканей и органов. Примером антигена является вакцина, которую преднамеренно вводят для получения иммунного ответа.

Что же такое иммуноген? Иммуноген это субстанция, по другому аддукт, способный вызвать гуморальный (врожденный), либо клеточный иммунный ответ организма. В первую очередь он активирует врожденный иммунный ответ, после чего происходит вызов адаптивного иммунного ответа. Антиген связывает сильно вариабельные иммуннорецепторы (рецепторы Т-клеток или рецепторы B-клеток). Считается, что иммуногенные молекулы все являются антигенами.

Виды антигенов

Следующие вещества связаны с антигенами и с иммунными ответами на антигены. Они так или иначе вовлечены в иммунные процессы.

Аллерген. Субстанция, которая вызывает аллергическую реакцию. Данная реакция может возникать после вдыхания, инъекции или контакта с кожей.

Аутоантиген. Представляет собой обычный белок либо комплекс белков, который ненормально (ошибочно) распознается иммунной системой человека. В нормальных условиях такие клетки не должны быть мишенью иммунной системы и атакуются при аутоиммунных заболеваниях.

Вирусные антигены. Антигены, которые связаны с опухолями, связанными с вирусами, такие как рак шейки матки.

Иммуноглобулин-связывающий белок. Это белки A, G, L, связывающиеся с антителами вне антигенсвязывающего участка. Мишенью иммуноглобулин-связывающих белков являются антитела.

Иммунодоминантные антигены. Доминирующие по сравнению с другими патогенами антигены в способности производить иммунный ответ.

Неоантигены. Антигены, которые полностью отсутствуют в человеческом геноме.

Опухолевые антигены. Антигены, представленные молекулами МНС класса I или MHC класса II на поверхности клеток опухоли. Обычно их наличие вызвано опухолеспецифической мутацией. Данные антигены распознаются цитотоксическими Т-лимфоцитами, которые могут их уничтожать.

Суперантиген. Представляет собой класс антигенов, вызывающих неспецифическую активацию Т-клеток, приводящую к активации поликлональных Т-клеток, массивному выбросу цитокинов.

Т-зависимый антиген. Антиген, который для индуцирования образования специфических антител требует помощи Т-клеток.

Т-независимый антиген. Антиген, который стимулирует B-клетки напрямую.

Толероген. Вещество, которое благодаря своей молекулярной форме, вызывает специфическую иммунную не-отзывчивость. При изменении его молекулярной формы превращается в иммуноген.

Экзогенный антиген. Антиген, который попал в организм снаружи, например при вдохе, ингаляции, инъекции. Некоторые антигены, например внутриклеточные вирусы, поначалу являются экзогенными, после чего становятся эндогенными. Реакция иммунной системы на такие антигены чаще всего субклиническая. В ходе фагоцитоза, или в ходе эндоцитоза такие антигены переносятся в антигенпредставляющие клетки, где перерабатываются в фрагменты. После чего антигенпредставляющие клетки передают фрагменты в Т-хелперным клетки при помощи молекул гистосовместимости класса II. Происходит активация Т-клеток, что приводит к выделению цитокинов, веществ, активирующих цитотоксические Т-лимфоциты и B-клетки, секретирующие антитела, макрофаги.

Эндогенный антиген. Антиген, который генерируется внутри нормальной клетки организма в ходе клеточного метаболизма, либо из-за вирусной или бактериальной внутриклеточной активности. К таким антигенам относятся аутологичные, аллогенные, идиотипические и ксеногенные антигены. Фрагменты представлены на поверхности клетки совместно с молекулами МНС класса I. В случае, когда активированные цитотоксические клетки CD8 и Т-клетки распознают их, происходит секреция токсинов Т-клетками, что вызывает лизис либо апоптоз инфицированной клетки.

Эпитоп. Представляет собой особенности поверхности антигена. Молекулы антигена, которые представляют собой большие биологические полимеры имеют свои поверхностные свойства, действующие как точки взаимодействия для определенных антител. Именно эти особенности и являются эпитопами.Антиген — антитело реакция — это… Что такое Антиген — антитело реакция?

специфическое взаимодействие антител с соответствующими антигенами, в результате которого образуются комплексы антиген — антитело (иммунные комплексы). Часто конечным результатом этой реакции является связывание токсинов, обездвиживание вирулентных бактерий, нейтрализация вирусов. Антигенсвязывающие центры молекулы антитела могут связывать несколько неродственных антигенов. Такие антигены обладают структурным сходством и носят название перекрестно реагирующих. Гомогенная популяция молекул антител может связывать различные молекулы с очень малым структурным сходством или вовсе несхожие. В этом случае говорят о мультиспецифическом связывании, которое объясняют образованием связей в различных участках внутри антигенсвязывающих центров. Реакция антиген — антитело протекает в две фазы, которые различаются между собой по механизму и скорости. Первая фаза — специфическое соединение активного центра антитела с соответствующими группами антигена или гаптена (см. Антигены); вторая — неспецифическая фаза, следующая за первой, — визуально наблюдаемая реакция. При взаимодействии антител с простыми гаптенами вторая фаза, как правило, отсутствует. При некоторых условиях, например в отсутствие солей, первая фаза может осуществиться, а вторая — нет. Первая фаза протекает всегда быстро, а вторая иногда очень медленно.Соединение антигена с антителом обратимо; прочность соединения, называемая аффинитетом, может быть количественно измерена с помощью определения константы ассоциации. Существует также термин авидности антител, который употребляется для описания суммарной силы взаимодействия поливалентного антитела с полидетерминантным антигеном.

В большинстве случаев популяции антител, появляющиеся в сыворотке иммунизированных животных, представляют собой гетерогенный набор молекул с разными антигенсвязывающими центрами и с различной аффинностью к антигену. Гетерогенность популяции антител по аффинности и специфичности отражает гетерогенность клеток, секретирующих антитела. Каждая антителообразующая клетка вырабатывает гомогенную популяцию молекул. Часто отмечают, что с увеличением времени после иммунизации происходит повышение средней аффинности антител. Это «созревание иммунного ответа» отражает отбор клеток, образующих более аффинные антитела, и позволяет очень малому количеству антител более эффективно реагировать с антигеном и создавать защиту организма при повторном попадании в него микроорганизмов.При изучении механизма взаимодействия антител с антигеном с помощью спектрополяриметрии и других физико-химических методов установлено, что в момент связывания антителом гаптена возникает конформационная перестройка молекулы антитела. При этом молекула антитела становится более устойчивой к действию различных денатурирующих агентов, а также и к гидролизу протеолитическими ферментами. Очевидно, в процессе связывания детерминантной группы антигена происходит адаптационная перестройка активного центра антитела.

Взаимодействие антитела с молекулой антигена сопровождается, в свою очередь, изменениями пространственной структуры антигена. Так, метмиоглобин превращается в апомиоглобин в результате комплексообразования с антителом, направленным к апомиоглобину, а лишенная активности β-галактозидаза — в активный фермент в результате реакции с антителами к активной форме β-галактозидазы. Таким образом, при взаимодействии антигена с антителом оба соединения оказывают взаимное влияние на собственную пространственную конформацию. Возникающие конформационные изменения имеют обратимый характер. Извлеченные из иммунных комплексов антитела сохраняют антигенсвязывающую активность и не отличаются по химическим и физическим свойствам от нативных антител.Характер реакций, протекающих во второй фазе А. — а. р., определяется в значительной мере физическими свойствами антигена и проявляется в виде нескольких основных феноменов (агглютинации, нейтрализации токсинов и преципитации).

Феномен агглютинации заключается в том, что микроорганизмы, животные клетки или другие корпускулярные антигенные частицы, находящиеся во взвеси, под влиянием антител склеиваются между собой. Реакция агглютинации нашла широкое применение для определения групп крови человека, резус-фактора, количественного определения антител и антигенов. Реакция нейтрализации токсинов основана на свойствах антитоксинов (антител против токсинов), которые, соединяясь с соответствующими токсическими веществами, нейтрализуют их. Степень нейтрализации может быть учтена посредством введения восприимчивому животному смеси токсин — антитоксин. Количество антитоксина в иммунной сыворотке характеризуют тем количеством минимальных смертельных доз токсина, которое может быть нейтрализовано определенным количеством сыворотки. Реакцией нейтрализации пользуются для определения концентрации токсинов возбудителей дифтерии, столбняка и др. Для этого применяют стандартизированные антитоксические сыворотки.Феномен преципитации заключается в образовании нерастворимых комплексов антиген — антитело в результате соединения растворимого антигена со специфическими антителами и выпадании этого комплекса в осадок. Особый случай реакции преципитации — реакция иммунной флоккуляции, которая происходит только в относительно узком диапазоне концентраций антигена, а при незначительном избытке антител и антигена образуются растворимые комплексы. Реакцию преципитации используют для количественного определения антигенов и антител, концентрации иммуноглобулинов различных классов в крови людей, в судебно-медицинской экспертизе для определения видовой принадлежности белков сыворотки крови в реакции Чистовича — Уленгута.

Способность антител соединять антигенные частицы в крупные конгломераты (агглютинация бактерийных и других клеток, преципитация растворенных антигенов) обусловливается наличием по крайней мере двух активных центров в молекуле антитела. Одна специфическая группа соединяется с одной антигенной детерминантой, другая — с аналогичной детерминантой другой антигенной частицы. Двухвалентность антител обеспечивает возможность соединения неограниченного числа антигенных частиц в конгломераты. При различном числе антигенных детерминант на молекуле антигена характер структуры конгломератов комплекса антиген — антитело может быть разным. При избытке антигена или антител крупные конгломераты вообще не возникают вследствие заполнения реагирующих участков молекул избыточным количеством второго компонента. Вследствие этого А. — а. р. максимально проявляются только в определенном диапазоне концентрации обоих реагентов, в так называемой зоне эквивалентности.Взаимодействие антигена с антителом приводит к реализации ряда биологических (эффекторных) функций антител. К ним относятся феномены связывания комплемента, лизиса, антителозависимой цитотоксичности и опсонизации.

Феномен связывания комплемента — присоединение комплемента к комплексу антиген — антитело. Комплементом называют многокомпонентную самособирающуюся систему белков крови, которая играет одну из ключевых ролей в поддержании иммунного гомеостаза. Активация системы комплемента, индуцируемая в результате А. — а. р., сопровождается многочисленными нарушениями гомеостаза, связанными в первую очередь с повреждением клеток или изменением их функции. Только два класса антител (lgG и lgM) обеспечивают активацию системы комплемента. В зависимости от специфичности антител, типа клеток-мишеней, числа и природы участвующих в реакции компонентов комплемента могут наблюдаться необратимые повреждения клеточной мембраны, увеличиваться восприимчивость к фагоцитозу, высвобождаться фармакологические агенты типа гистамина, происходить направленные миграции клеток (хемотаксис). На способность комплемента присоединяться к комплексу антиген — антитело основана реакция связывания комплемента, которую применяют при диагностике сифилиса (реакция Вассермана), рада вирусных инфекций, изучении противотканевых антител и аутоантител. Феномен лизиса — способность некоторых антител в присутствии комплемента растворять клетки, против которых они возникли. Феномен антителозависимой клеточной цитотоксичности — контактный лизис клетками-киллерами (К-клетки) чужеродных клеток, покрытых lgG-антителами. Этот процесс не зависит от системы комплемента. Феномен опсонизации заключается в том, что антитела усиливают фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов в отношении тех антигенов, против которых они получены. Библиогр.: Бойд У.Основы иммунологии, пер. с англ., М., 1969; Вейсман И.Л. Худ Л.Е. и Вуд У.Б. Введение в иммунологию, пер. с англ., с. 66, М., 1983; Иммунология, под ред. У. Пола, пер. с англ., т. 1, М., 1987; Кульберг А.Я. Молекулярная иммунология, с. 91, М., 1985; Кэбот Е. и Мейер М. Экспериментальная иммунохимия, пер. с англ., М., 1968; Петров Р.В. Иммунология, с. 36, М., 1987.